Подарок POSIÉ

В рамках конкурса необходимо разработать концепцию эксклюзивного подарка путем коллаборации ювелирного дома POSIÉ с российским предприятием с историческим наследием.

Для этого мною будут рассмотрены традиции императорской семьи, а также производства российской империи, которые функционируют в наши дни.

Бриллиантовых дел мастер

Иеремия Позье (1716—1779) справедливо считается самым известным из ювелиров, работавших на российский императорский двор в бурное время эпохи «дворцовых переворотов». Приехав в Россию в 1729 году 13-летним мальчиком, он покинул ее в начале правления Екатерины II — в 1764-м. За многие годы работы в России в мастерской И. Позье было создано множество ювелирных шедевров, большая часть которых нам известна только по мимолетным упоминаниям в различных источниках, среди которых особую роль сыграло создание Большой императорской короны для коронации императрицы Екатерины II (1762). Корону авторства Жереми Позье, ставшую признанным произведением ювелирного искусства, в дальнейшем использовали в церемониях коронации всех российских императоров, включая последнего — Николая II. Жереми Позье был одним из первых мастеров своего времени, создавшим изделия из золота и бриллиантов под патронажем императриц Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины Великой.

Императрица Екатерина Великая; Большая императорская корона, 1762 г.

Ювелир И. Позье, оставив Россию, написал мемуары, в которых он много страниц посвятил обстоятельствам своей жизни. К сожалению, среди этих страниц только скудными вкраплениями содержится информация, связанная с его профессиональной деятельностью. Однако те немногие ювелирные шедевры, которые дошли до нас, в полной мере дают представление о профессионализме и таланте этого ювелира.

Табакерка И. Позье, Россия, 1740 г.; табакерка с вензелем императрицы Елизаветы Петровны, 1750 г.

Бриллиантовая пряжка-аграф, И. Позье, 1750 г.; букет цветов, И. Позье, 1740 г.

Традиции императорской семьи

Дворцовые праздники, балы

Дворцовые балы императорской семьи в дореволюционной России проходили в зимний сезон, начинаясь с Рождества и продолжаясь до начала Великого поста. Иногда придворный бал могли устроить и вне сезона — например, в честь визита важного иностранного гостя. Существовали устоявшиеся форматы зимних императорских балов: - большой бал в Николаевском зале Зимнего дворца. На нём собиралась вся родовая, военная и бюрократическая аристократия Петербурга; - средний бал в Концертном зале Зимнего дворца. Как правило, на него приглашалась «трёхклассная аристократия», то есть лица, занимавшие в «Табели о рангах» первые три классные должности. Однако на этот бал могли приглашаться и лица, не входившие в должностную иерархию, но лично близкие к членам императорской фамилии; - малые балы в Эрмитаже. Традиция балов этого формата сложилась в первой половине 1860-х годов, когда старший сын Александра II, цесаревич Николай Александрович, начал выходить в свет.

По традиции придворный бал открывался полонезом — церемониальным танцем, который представлял собой торжественное шествие по бальному залу. В первой паре, вступавшей в полонез, обычно стоял император и супруга самого почётного гостя. После полонеза играли вальсы, кадрили, мазурки и другие танцы. В среднем бал продолжался до двух или трёх часов ночи — пока не удалялись император с императрицей. Домашние Аничковские балы у императрицы Марии Фёдоровны могли затягиваться и до 4 часов утра.

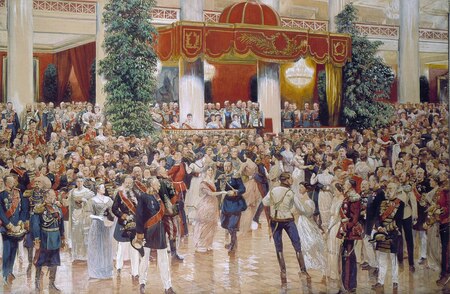

Дмитрий Кардовский «Бал в Петербургском Дворянском собрании в честь 300-летия династии Романовых 23 февраля 1913 г.»; К. О. Брож, «Бал в Николаевском зале Зимнего дворца»

Одним из самых роскошных балов при дворе считается «Русский бал» 1903 года, приуроченный к 290-летию правления дома Романовых. Чета Романовых решила отметить 290-летие династии с особым размахом: Николай Второй и Александра Федоровна задумали воссоздать атмосферу московского царского двора времен Алексея Михайловича Тишайшего и его первой супруги Марии Ильиничны Милославской. Более грандиозного бала-маскарада Российская империя, пожалуй, не знала. Приглашенные на февральский бал 1903-го года должны были предстать в костюмах, повторяющих моду аристократии и простолюдинов 17-го столетия. Наряды в стиле XVII века шили по эскизам художника Сергея Соломко. Их дополняли меха и старинные фамильные украшения. Николай II был одет в костюм царя Алексея Михайловича, а его супруга — царицы Марии Ильиничны. В Зимнем дворце в тот вечер собралось почти 400 гостей. Образы получились настолько самобытными, роскошно декорированными, что иностранные гости описывали их как светила, окруженные звездами.

«Русский бал», 1903 г.

гости «Русского бала», 1903 г.

Рождество в императорской семье

Российская империя стала одной из первых стран, где при дворе распространился обычай ставить ёлку на Рождество: к примеру, в Великобритании королевская семья переняла эту моду на три десятилетия позже. Кстати, ошибкой было бы думать, что появлением рождественских ёлок россияне обязаны Петру I. На самом деле он всего лишь предписал подданным украшать свои дома еловыми венками или хотя бы ветками. А вот настоящая праздничная ёлка впервые была установлена при царском дворе практически через век после смерти царя-реформатора.

В 1817 году рождественские ели в России начала «насаждать» жена будущего императора Николая I — Александра Федоровна. Супруга наследника престола родилась в немецком городе Потсдаме, и с ранних детских лет рождественская елка была для неё неотъемлемой частью зимних торжеств. Впервые этот европейский праздничный символ установили по её повелению в Московском Кремле. Но в дальнейшем царская семья стала отмечать Рождество «по месту жительства» — в Зимнем дворце Санкт-Петербурга. На ёлке зажигались свечи; также в качестве украшений использовали позолоченные и посеребренные фрукты, и, разумеется, ёлочные игрушки. Причём для каждого члена царской семьи устанавливалась персональная ёлка, рядом с которой стоял столик, накрытый белой скатертью и заваленный подарками. У Николая и Александры было семеро детей, и когда наступал рождественский Сочельник, они собирались у запертых дверей самого большого дворцового зала. В положенный момент мать распахивала двери и вела за руку каждого ребенка к его личной ёлочке.

Коронованные преемники Николая I продолжали хранить и укреплять ёлочно-рождественские традиции. Так, уже при Александре II пушистые красавицы стояли не только в праздничных залах, но и в личных покоях членов семьи. А вот что в 1906 году записал в свой дневник Николай II: «В новой комнате Аликc была наша собственная ёлка с массой прекрасных взаимных подарков». Аликс — это ласковое прозвище императрицы Александры Фёдоровны. У неё, кстати, имелось забавное рождественское хобби: самой гасить все свечи на ёлке, включая самую верхнюю, закреплявшуюся довольно высоко.

«Сцены из семейной жизни императора Николая I. Рождественская елка в Аничковом дворце», Чернышев А.Ф. 1850 г.

Рождественские забавы Царской семьи

Театр, балет

Императорская семья играла важную роль в развитии театра и балета в России, они регулярно посещали главные театральные сцены столицы. К XIX веку отслеживание новинок театрального сезона стало прочной традицией в аристократической среде. Когда семья императора выезжала в пригородные резиденции, театральный сезон продолжался и там, только на различных летних площадках императорских резиденций. Многие великие князья оказывали неформальное покровительство молодым актрисам и балеринам, что также стало неофициальной традицией. В последней четверти XIX века балет стал «главным из искусств» для членов Императорской фамилии. К этому времени балерины прочно вошли в личную жизнь членов Императорской фамилии, и это стало традицией. На период правления Александра III пришлись главные балетные премьеры П. И. Чайковского. Члены семьи Александра III посещали даже репетиции и генеральные прогоны новых балетных постановок на музыку П. И. Чайковского.

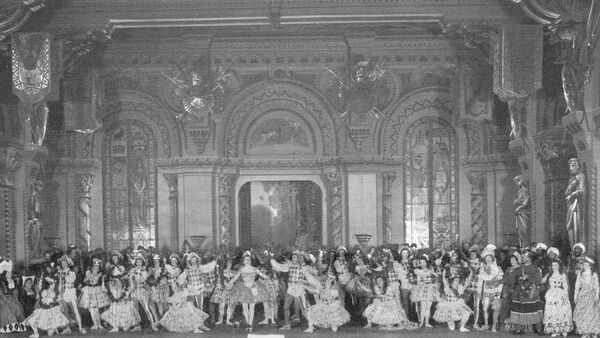

Александр III в царской ложе; сцена Мариинского театра

Умирающий лебедь Анны Павловой

Репетиция балета «Щелкунчик», 1892 год

Патронаж искусства

Патронаж искусства императорской семьи в России охватывает разные аспекты культурной жизни и играет важную роль в формировании художественной среды страны. Императорская семья начала активно поддерживать искусство и культуру с начала XVIII века, когда Пётр I сделал акцент на европейских ценностях и культуре. Однако наибольшее влияние произошло в XIX и начале XX века, когда Россия переживала культурный расцвет, а императорская поддержка стала особенно значимой. Императорская семья выделяла значительные средства для: - строительства театров, эдаких как Большой театр в Москве, который стал символом русской оперной и балетной культуры; - открытия музеев, таких как Государственный Эрмитаж и Русский музей, где собирались и сохранялись произведения искусства; - стипендий и грантов для молодых художников и музыкантов, что способствовало развитию новых поколений.

В.И. ЯКОБИ, «Инаугурация Императорской Академии художеств 7 июля 1765 года», 1889 г.

Члены императорской семьи, такие как Николай II, Екатерина II и Александр III, не только выделяли средства, но и проявляли активное участие в культурной жизни: - Николай II был известным меценатом, который не только поддерживал искусства, но и сам проявлял интерес к живописи. Он собирал коллекции произведений искусства, особенно иконописи и русского реализма; - Екатерина II активно приглашала европейских художников и архитекторов, таких как Фальконе и Растрелли, что привело к строительству великолепных зданий и дворцов в стиле рококо.

Патронаж искусства императорской семьи оставил неизгладимый след в русской культуре. Многие инициативы, поддержанные императорской семьей, остаются значимыми и по сей день. Сохранение и популяризация искусства и истории стали основными задачами современных культурных институтов, которые продолжают свою работу на основе тех традиций, которые были заложены веками назад.

Заседание Совета Императорской Академии художеств

Ниже рассмотренна лишь малая часть работ выдающихся художников до революционной России

Федор Рокотов «Коронационный портрет Екатерины II» 1763 г.; Федор Рокотов «Портрет А. П. Струйской» 1772 г.

Орест Адамович Кипренский — Портрет поэта Александра Сергеевича Пушкина 1827 г.; Карл Павлович Брюллов — Всадница 1832 г.

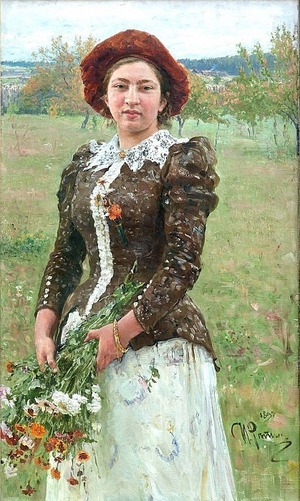

Илья Ефимович Репин — Осенний букет. Портрет Веры Ильиничны Репиной, дочери художника 1892 г.

Василий Иванович Суриков — Боярыня Морозова 1887 г.

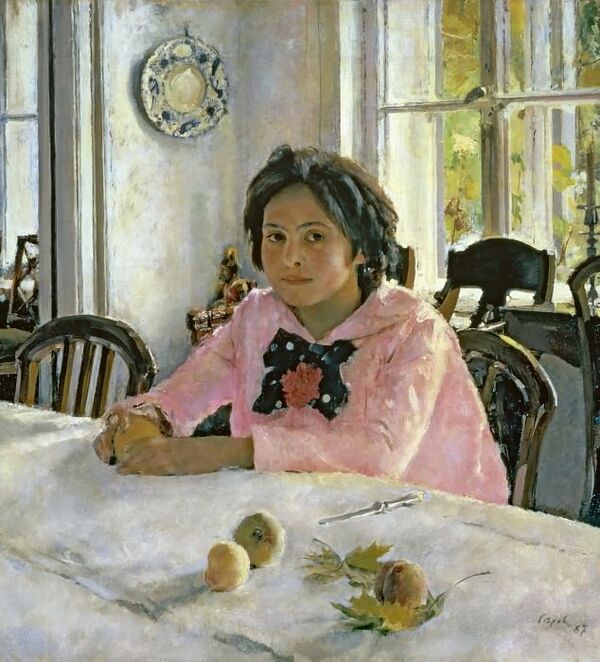

Василий Иванович Суриков — Портрет О. В. Суриковой 1888 г.; Валентин Александрович Серов — Девочка с персиками (Портрет В. С. Мамонтовой). 1887 г.

Охота

Охота занимала важное место в жизни российской императорской семьи, играя как развлекательную, так и символическую роль. Эта традиция восходит к глубоким историческим корням и была неотъемлемой частью культуры России. Члены императорской семьи использовали разнообразные методы охоты, включая: - охота на крупную дичь — такой вид охоты был особенно популярен среди императоров, которые организовывали масштабные мероприятия для улавливания лосей, медведей и кабанов; - птицелова — охота на птиц, таких как гуси и утки, требовала опыта и навыков. Императорская семья часто устраивала охоты на болотах и водоемах; - охота с собаками — многие члены семьи развивали и обучали специальные породы собак для помощи в охоте.

Охота имела важное социальное значение: - служила средством общения и установления связей между членами высшего общества. Часто приглашали министров и представителей знати для участия в охотничьих мероприятиях; - использовалась как способ показать силу и мужество, и победы в таких мероприятиях иногда освещались в средствах массовой информации того времени.

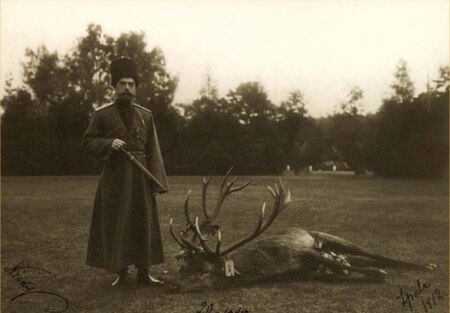

Царская семья на охоте 1890-е годы; Николай с подстреленным им оленем, 1912 г.

Царь Александр II на охоте

Производства российской империи, которые функционируют сегодня

Императорский фарфоровый завод

В искусстве, русский фарфор считается особой разновидностью декоративно-прикладного искусства, связанной с определенной историей и регионом. Императорский фарфоровый завод, основанный в 1744 году в Санкт-Петербурге по указу императрицы Елизаветы Петровны, стал первым фарфоровым предприятием в России и третьим в Европе. Дмитрий Иванович Виноградов, талантливый русский ученый, создал здесь фарфор, который по качеству не уступал саксонскому, а по составу массы, приготовленной из отечественного сырья, приближался к китайскому. В целом, русский фарфор является важной частью культурного наследия России, отражающей ее историю и эволюцию искусства.

Императорский фарфоровый завод

Ваза. Россия, Санкт-Петербург 1750-е гг. Императорский фарфоровый завод; Передача бутылочная 1832 г. Императорский фарфоровый завод.

Елизаветинский период

В период правления Елизаветы Петровны 1741–1761 гг. преобладал барочно-рокайльный стиль. Основные стилевые черты: основы классического итальянского барокко XVII века, элементы западноевропейского архитектурного классицизма, эстетика и орнамент модного тогда стиля рококо и традиции древнерусского зодчества. Все это прослеживается в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве.

Императорский фарфоровый завод «Собственный» столовый сервиз Елизаветы Петровны

Екатерининский период

Екатериной была поставлена задача — насытить фарфором всю Россию. В качестве модельмейстера приглашен французский скульптор Ж. Д. Рашет, при нем на заводе утвердилось влияние французского классицизма. В результате — конец ХVIII века стал временем расцвета русского фарфора, а Императорский завод — одним из ведущих в Европе. Наиболее прославили его заказанные Екатериной II роскошные сервизные ансамбли — «Арабесковый», «Яхтинский», «Кабинетский». Эстетика классицизма связана с обращением к античному наследию. Это простые формы, строгие и чистые линии.

Яхтинский сервиз. 1785–1787 гг.

Арабесковый сервиз 1784 г.; Кабинетский сервиз тарелка 1793–1796 гг.

Александр I. Высокий классицизм

Русский фарфор не только служил своего рода хроникой императорских деяний, но и отражал национальные темы и сюжеты в искусстве. Примером этого служит «Гурьевский» сервиз, который стал данью уважения народу, одержавшему победу в Отечественной войне 1812 года. Эта война также способствовала появлению серии «военных тарелок», на которых были изображены солдаты и офицеры в мундирах всех родов войск. На Императорском фарфоровом заводе стало традицией изображать на чашках коронованных особ и известных деятелей того времени, включая особенно прославленных полководцев. В то время как портретная живопись на фарфоре широко распространилась, искусство фарфора также развивалось в направлении изображения военных и национальных сюжетов. В этот период также начинает развиваться портретная живопись на фарфоре. На Императорском заводе стало принято изображать на чашках коронованных особ и известных деятелей того времени, включая выдающихся выдающихся полководцев. В целом, русский фарфор отражает национальные темы и сюжеты в искусстве, становясь своего рода хроникой истории страны.

«Гурьевский» сервиз 1809–1816 гг.

Период стилизаций

Некоторые произведения Императорского завода были связаны со стилистическими тенденциями историзма в русском искусстве XIX века. В 1831–1832 годах для Зимнего дворца в Санкт-Петербурге был изготовлен «Готический сервиз» из фарфора. Он был украшен рисунком, имитирующим мотивы переплета готических витражей. В 1837–1838 годах, на основании эскизов архитектора и искусствоведа Ф. Г. Солнцева, для Большого Кремлёвского дворца был создан «Кремлёвский» сервиз. Это был один из самых крупных сервизов в истории завода, включая 4000 тарелок. В 1883 году, в честь четырехсотлетия со дня рождения Рафаэля Санти, на Императорском фарфоровом заводе был создан «Рафаэлевский сервиз». Он был украшен «фигурами и гротесками», созданными художником С. Р. Романовым на основе росписей Лоджии Рафаэля в Ватикане.

Предметы из «Готического» сервиза, 1832 г.; «Кремлёвский сервиз» 1837–1838 гг.

«Рафаэлевский» сервиз 1883 г.

Николай II. Русский модерн 1894–1916 гг.

В царствование Николая II, благодаря образцовой технической оснащенности, императорская фарфоровая мануфактура сосредоточена на дальнейшем художественном развитии, а также на совершенствовании художественных технологий. Устраиваются художественные конкурсы, поездки русских художников и скульпторов в Европу для знакомства с работами ведущих мастеров. Вместе с тем, идет обращение к формам русского народного творчества. В создании ваз происходит отречение от прежних эклектических форм в пользу простоты естественных природных. Это асимметричные живописные композиции с преобладанием растительных мотивов, многоцветные мозаичные панно на сюжеты народных былин, созданных по эскизам русских художников.

Царскосельский пурпуровый сервиз. Императорский фарфоровый завод.1904–1907 гг.; Тарелка из Александринского бирюзового сервиза, Императорский Фарфоровый Завод, 1899–1902 гг.

Пример коллаборации POSIÉ и Императорский фарфоровый завод

В качестве подарка POSIÉ, в результате коллаборации с ИФЗ, я предлагаю сделать интерьерные свечи. Одна стандартная свеча на один фитиль и большая на три фитиля. Чаша свечи сделана из фарфора, расписанная вручную. Принтом в данном проекте, послужил древнерусский орнамент XI и XII вв. взятый с мозаик и стенописей Софийского собора в Новгороде, Спасо — Нередицкой церкви, из заставок и миниатюр рукописей. Интерьерные свечи — это прекрасный подарок, который создаст уютную атмосферу. Благодаря минималистичному принту свечи прекрасно впишутся в любой интерьер.

Как результат, клиенты дома POSIÉ получат частичку культурного наследия нашей богатой страны.

Интерьерные свечи, коллаборация POSIÉ и ИФЗ

Интерьерные свечи, коллаборация POSIÉ и ИФЗ

Интерьерные свечи, коллаборация POSIÉ и ИФЗ

Интерьерные свечи, коллаборация POSIÉ и ИФЗ

Гусевской хрустальный завод

В 1756 году купец Аким Мальцов из Орла основал стекольный завод в имении Никулино, расположенном в Шиворово на реке Гусь в Владимирском уезде. На картах начала XIX века этот завод обозначался как Шиворский стекольный завод. Изначально предприятие производило только простые стаканы и рюмки, но в 1830 году сын Акима, Иван Мальцов, организовал выпуск хрусталя, который по качеству не уступал богемскому, но был более доступен по цене.

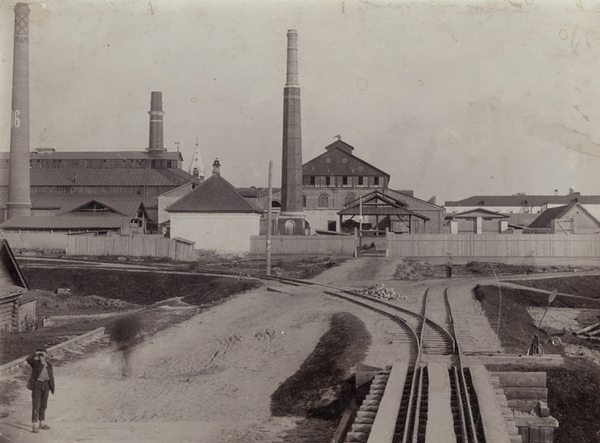

Гусевской хрустальный завод

В течение полутора веков после своего основания завод успешно функционировал и развивался. В последние годы существования Российской империи наследники Мальцова не только провели реконструкцию завода, но и Георгиевский собор, в строительстве которого участвовали Леонтий Бенуа и Виктор Васнецов. В настоящее время в соборе расположен музей хрусталя, где собраны многие тысячи уникальных изделий Гусевского хрустального завода.

Музей хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном

Коллекция «Готика», Гусевский хрустальный завод

Коллекция «Кардинал Графит», Гусевский хрустальный завод

В наше время завод активно сотрудничает с современными художниками и брендами

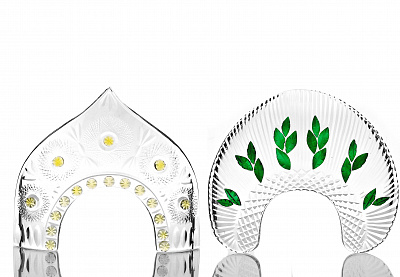

Декоративные изделия «Кокошники», дизайнер Наталья Любимова, Гусевский хрустальный завод; клош созданная Игорем Томским для бренда парфюмерии NOSE Perfumes

Антон Буранов, проект «Собран в саду», Гусевский хрустальный завод

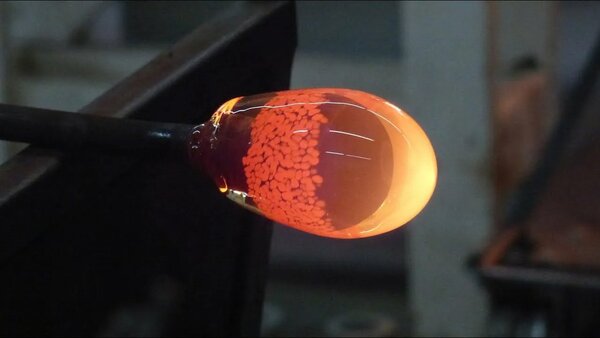

Процесс производства изделий из хрусталя

Процесс производства изделий из хрусталя

Дятьковский хрустальный завод (Avdeev Crystal)

В 1790 году дворянка Мария Мальцова основала Дятьковский хрустальный завод. Купив земли в Дятькове, она создала хрустальную фабрику и несколько стекольных производств. Завод начал выпускать высокохудожественный хрусталь с утонченной алмазной гранью, а также изделия из окрашенного стекла. Основным методом декорирования продукции оставался ручной труд: мастера применяли алмазное гранение, гутную технику и гравировку.

Дятьковский хрустальный завод

Сыновья и внуки продолжили развивать промышленную империю Мальцовых. С. И. Мальцов стал пионером в использовании газогенераторных печей в России и организовал производство стекла «медный рубин» и уранового стекла. В середине 1890-х годов на завод был приглашен чешский мастер Вацлав Риккль для работы с цветным стеклом.

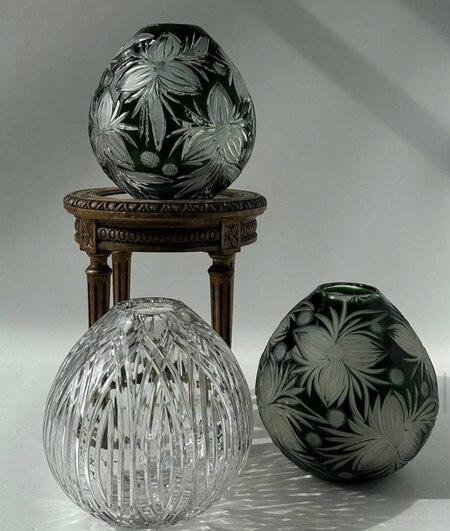

Ваза «Дерево», Дятьковский хрустальный завод; вазы, Дятьковский хрустальный завод

Набор для туалетного столика и пудреница, Дятьковский хрустальный завод

Ваза, Дятьковский хрустальный завод

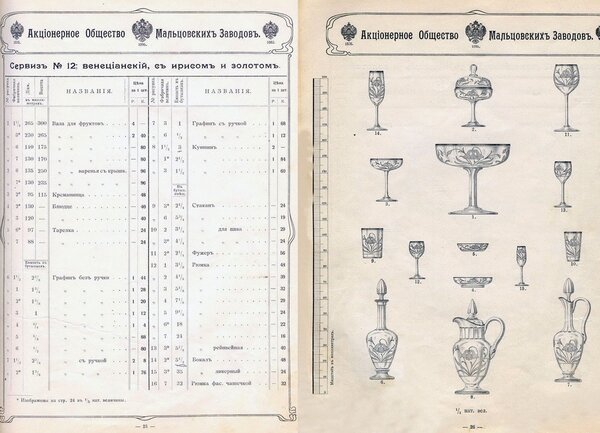

Предметы из сервиза «Венецианский, с ирисом и золотом»; прейскурант, начало ХХ века, Дятьковский хрустальный завод

Пример коллаборации POSIÉ и Гусевской или Дятьковский хрустальные заводы

Вторая коллаборация, которую я бы предложила — это хрустальные заводы Гусевской или Дятьковский (Avdeev Crystal). А в качестве подарка клиенты получат авторские креманки для шампанского к Новому году.

Креманки для шампанского, коллаборация POSIÉ с хрустальным заводом Гусевской или Дятьковский (Avdeev Crystal)

Креманки для шампанского, коллаборация POSIÉ с хрустальным заводом Гусевской или Дятьковский (Avdeev Crystal)

В заключении хочется сказать, что все представленные в данном исследовании производства с историческим наследием. Они бережно хранят традиции и держат высокую планку мастерства, создавая настоящие шедевры.