Номер журнала Cineticle «К новой географии кино»

Один из самых распространенных способов мыслить о кино — поместить его в национальные или культурные границы. Но если присмотреться к карте (пост)колониального мира, то окажется, что она сплошь состоит из взаимопроникновений, смешений и смещений культурных парадигм, бессрочных блужданий одних режиссёров и попыток к бегству других. Обнаруживается целая сеть режиссёров-пришельцев, для описания которых обыкновенные критерии-границы недостаточны. Из множества частных случаев может сложиться новая география поверх государственных и культурных границ. Или даже новое отношение к географии, которое учитывало бы не только реальные, но и воображаемые пространства.

Например, в случае Шанталь Акерман мы наблюдаем скорее не кино Бельгии, но нечто вроде вымышленного пространства ПольшаБельгияФранцияИзраильСША. Именно поэтому для описания таких «странных» географических случаев нужен второй уровень — уровень территории. Если карта всегда равна местности, то территория — никогда: она всегда или больше, или меньше местности. Причём это изменение масштаба не относится к области геометрии или картографии. Территория — это постижение человеком местности, родившееся из сопротивления к определению местности как карты.

Составлению атласа инородных тел и производствам новых фантастических пространств и будет посвящен наш номер.

«Там, внизу», Шанталь Акерман, 2006

Кратко план номера можно выразить цитатой Стэнли Кэвела: «Если говорить за других кажется делом удивительным, то это лишь потому, что мы не представляем, насколько удивительное дело — говорить с другими». Когда мы пишем тексты про марокканский фильм, черную пленку и далекие колонии — мы пытаемся освоить чужой голос, говорить за другого и в этом есть захватническая основа, так колонизаторы первым делом структурируют и ставят речь туземцев (Робинзон учит Пятницу трем базовым словам). И в то же время — пробовать чужую речь значит, словами Делёза, «осаждать историю и географию, организовывать формации миров и созвездия вселенных, образовывать континенты, заселять их расами, народами и племенами». Поэтому говорить за другого — не всегда завоевание. Я буду говорить за тебя, ты станешь говорить за меня, так мы найдем общую основу, так разговор «за другого» превращается в разговор «с другим». Как однажды Клиффорд Гирц, слегка поэтизируя, нежно именовал свою науку (антропологию) расширением границ общечеловеческого разговора.

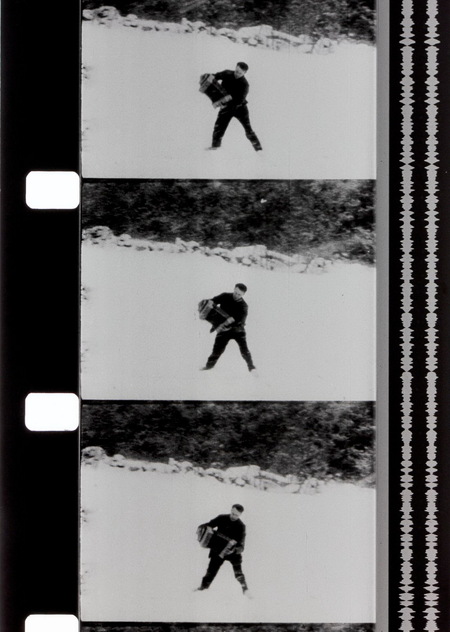

«Видео в деревнях», Винсент Карелли, 1989

Cineticle № 24 составлен из трех блоков. Наша географическая авантюра предсказуемо берет начало в границах «национального кинематографа», с попытки вырваться из-под власти этой удобной и вместе с тем сомнительной концепции. В тексте «Аннексия Западной Украины» Олександр Телюк прослеживает историю Киевской и Одесской киностудий с начала 1930-х до конца 1950-х годов, раскрывая мотив своеобразной автоколонизации Украины, её культурное встраивание в состав «советской империи». Алексей Тютькин в эссе «Национализм и кинематограф» отмечает тщетность попыток поделить фильмы между кинематографическими «империями», взамен предлагая аскетические формы идентификации. Закрывает раздел статья Скотта Маккензи «Миметическая государственность» (в переводе Максима Ершова), вошедшая в сборник текстов «Кино и нация» (2005), где он проблематизирует понятие «нации» как евроцентричного концепта, неразрывно связанного с колониальными практиками и потому неприменимого к «коренным народам» или «аборигенам».

«Ирак, год нулевой», Аббас Фахдель, 2015

Вторая часть продолжит тему, обозначенную Скоттом Маккензи, и станет попыткой сформулировать новые постколониальные практики за пределами классического национального дискурса — от презентации революции на примере фильма Томаса Харлана «Торре Бела» до феномена кинопиратства и современного использования кинохроники в изображении политических событий.

Материалы третьего блока погружаются в тревожную и неопределённую область интеркультурного кинематографа и посвящены случаям как режиссёров, так и зрителей, оставшихся без строгой культурной прописки — от европейцев на сеансе Ясудзиро Одзу до багдадского проекта одного из главных кинематографистов современности, иракского француза Аббаса Фахделя.