Левый МОСХ: коротко о главном

«Левый МОСХ» — не реальная организация, но термин, возникший в творческой, живописной и искусствоведческой среде в 1960-х. Он применялся по отношению к членам московского Союза художников, которые в своем творчестве по манере или идейному содержанию отходили от канонов соцреализма. Его появление было вызвано выходом на сцену целой когорты художников, которые, оставаясь в официальных рамках, хотели быть более свободными в использовании различных стилистических находок.

Ольга Булгакова | «Театр» (Актриса М. Неелова) | холст, масло | 1976 [1]

Прежде всего это были участники выставки «30 лет МОСХ» (1962, Манеж) — Павел Никонов, Андрей Васнецов, Николай Андронов, Эрнст Неизвестный, Борис Тальберг, Николай Наседкин, Виктор Думанян. Они стали одними из первых, кого в художественной критике начали относить к «Левому МОСХу». Это обращение часто применялось и к художникам «сурового стиля» — Виктору Попкову, Алексею Гландину, братьям Смолиным, Таиру Салахову, Леониду Кабачеку. Их критиковали за формальные решения полотен, где монументальность была всего лишь формой, не связанной с драматизмом и силой образов: оплоты соцреализма обвиняли «суровых» в недостатке или отсутствии идейного смысла произведений. Но именно их творчество и общественные позиции во многом помогли развиваться разноплановому искусству с конца 1960-х. Исследователи этого периода считают, что художники «левого МОСХа» во главе с «суровыми» искали выразительность, используя различные художественные приемы во всех известных направлениях, оставаясь в рамках реалистического и фигуративного искусства.

Леонид Кабачек | «В пути» | холст, масло | 1961 [2]

Художники «Левого МОСХа», в отличие от нонконформистов, к концу 1960-х годов занимали посты в партии, Союзе художников и других институциях, влияли на выбор выставочных комиссий. Благодаря этому внутри советского искусства начался отход от соцреализма. Если в 1960-х главными «левыми» были Дмитрий Жилинский, Павел Никонов, Николай Андронов, Таир Салахов, Виктор Попков, то к 1970-м в критических статьях чаще упоминаются имена Татьяны Назаренко, Натальи Нестеровой, Ирины Старженецкой, Ольги Булгаковой, Александра Ситникова, Евгения Струлева, Олега Филатчева, Юрия Рысухина и многих других. В стремлении найти глубокое решение выбранной темы они опирались не на сюжет, а на живописные приемы: цвет, свет, линии, ритмические акценты.

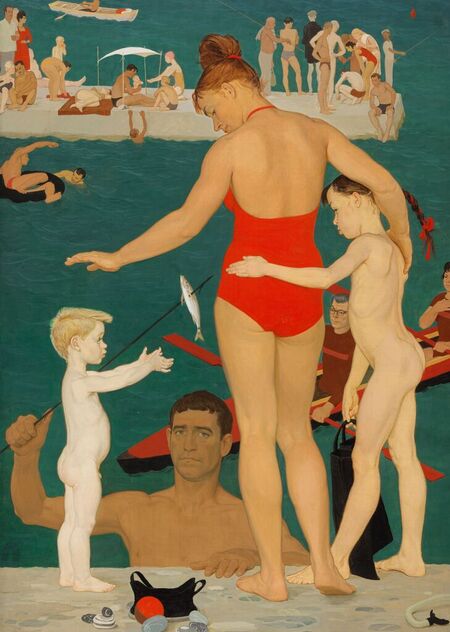

Дмитрий Жилинский | «У моря. Семья» | холст, масло | 1964 [3] | Юрий Рысухин | «Воскресный день. Торжок» | холст, масло | 1977-1986 [4]

В искусствоведческой литературе нет единого мнения о том, кого правомерно включать в круг художников «левого МОСХа» и по какому принципу: политическому, стилистическому, институциональному? Феномен «левого МОСХа» еще не осмыслен. В современном искусствознании чаще используется термин — «семидесятники», нежели «Левый МОСХ».

Татьяна Назаренко | «Молодые художники» | холст, масло | 1968 [5]

С конца 1950-х годов в СССР стал развиваться художественный андеграунд, после критики на выставке «30-летия МОСХа» ставший фактически запрещенным. Позднее художников, которые развивали это направление, назовут «нонконформистами», а их искусство — «другим». Важно понимать, что именно их творчество, в основном абстрактное, было самым «левым» искусством по отношению к официально признанному — соцреализму. Творчество же художников «Левого МОСХа» оставалось официально разрешенным, так как оставалось в русле реалистического направления и по стилевым и идейным особенностям было лишь чуть «левее» господствующего стиля.

Наталья Нестерова | «Встреча гостей фестиваля» | холст, масло | 1976 [6]

Главными учителями «семидесятников» были Дмитрий Жилинский с его любовью к Возрождению, обращением к частной жизни человека, мастерством в избранном ремесле — и Виктор Попков с его пристальным взглядом на действительную реальность современного ему мира и передаче через личные чувства трагедии поколения.

Виктор Попков | «Бригада отдыхает» | 1962-1965 | Государственная Третьяковская галерея [7]

Московская школа живописи в 1970-е характеризуется стилевым многообразием. Наиболее ярко в искусстве этого десятилетия проявились метафоричность, ретроспективность и примитивистские тенденции.

Тенденция к использованию метафоры, усложнению образного строя картин — переходу от фиксации факта к размышлению — наиболее ярко проявилась в творчестве Александра Ситникова и Ольги Булгаковой. Обоим чуждо прямое отображение действительности. Их картины будто складываются из множества пластов мыслей авторов, а образы глубоко символичны. Метафора становится обычной формой пластического языка этих художников.

Виктор Попков | «Воспоминания. Вдовы» | холст, масло | 1966 [8]

Как пример развития преемственности реалистических традиций может служить творчество Ирины Шевандроновой, Галины Бородай, Олега Вуколова. В их творчестве искусство Ренессанса воспринимается как свободная стилевая импровизация. Татьяна Назаренко в русле этой тенденции в 1970-е много работала над созданием нового типа исторической картины. В полотне «Декабристы. Восстание Черниговского полка» (1978) персонажи дальнего плана не имеют опоры, воспринимаются фантомами, рожденными мыслями автора. При этом реалии той исторической эпохи изображены с ювелирной точностью. Именно артефакты времени являются связующим звеном.

Александр Ситников | «Гроза» | холст, масло | 1976 [9]

Интерес к искусству примитива ярко раскрылся в работах Ксении Нечитайло, Любови Решетниковой, Натальи Нестеровой и гармоничных, светлых по содержанию картинах Евгения Струлёва. Внутри этого и других направлений решались не только стилевые особенности, но и жанровые. Нестерова одна из первых смогла переработать жанр фигуративно-сюжетной картины в русле примитивизма. Вместо привычных сцен труда и отдыха советских граждан художница воплощала особенный мир, где отдых оказывался своеобразной сказкой с героями, застывшими в своих внутренних размышлениях.

Этот период также характеризуется возросшим интересом к портретному жанру. В фокусе внимания оказываются люди творческих профессий (до этого главными героями были представители рабочего класса).

Ирина Старженецкая | «Пристань. Гроза» | холст, масло | 1982 [10]

Общее у художников этого поколения — стремление дать оценку явлению, осмыслить проблему, заставить зрителя задуматься. Искусствоведы начинают использовать термин «размышляющее поколение», поскольку художники тщательно изучают не только иконографию, но и принципы передачи изображения в произведениях старых мастеров, типы перспективы, способы моделирования пространства, приемы письма, рецепты грунтовки. Это порождало широту поисков стилевых позиций и обусловило все большее увеличение дистанции по отношению к «классическому» соцреализму.

Евгений Струлев | «Пора сенокосная» | холст, масло | 1974 [11]

В 1970-е живопись в СССР прошла огромный путь развития. В этот период сосуществовало множество индивидуальных стратегий. Каждый из художников «левого МОСХа» прошел особенный путь, в котором стремился при сохранении публичного официального статуса не терять свободы творческого высказывания. Их искусство глубоко интеллектуально, «а» картины не назидательны, не прямолинейно повествовательны — напротив, смысл, и идея передаются в завуалированной форме. Что касается живописного языка, то поиски «своего» часто шли через прямое цитирование и обращение к прошлому. Кроме стилевого многообразия, художники ввели в советское искусство большое количество новых тем. Все эти находки существенно повлияли на развитие живописи в стране не только в 1970- е, но и в следующем десятилетии.

Автор текста: Светлана Коткина

Олег Филатчев | «БАМ. Водители „Магирусов“» | холст, масло | 1980 [12]

Источники изображений

1. Сайт «Art-portal» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://art.biblioclub.ru/picture_122250_teatr_aktrisa_marina_neelova_/ (дата обращения 23.03.2025) 2. Сайт «Циклопедия» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyclowiki.org/wiki/В_пути_(картина_Л._Кабачека) (дата обращения 23.03.2025) 3. Сайт «Моя Третьяковка» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8501 (дата обращения 23.03.2025) 4. Сайт «Русский музей» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://app.rusmuseum.ru/exhib/lenta/exhibition2013/yurij_rysuhin/photos2/index.html (дата обращения 23.03.2025) 5. Сайт «Livejournal» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://bogachkova1957.livejournal.com/167740.html (дата обращения 23.03.2025) 6. Сайт «Дзен» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://dzen.ru/a/Z3Ps6tRxUSg2zCrn (дата обращения 23.03.2025)

7. Сайт «Моя Третьяковка» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/51768 (дата обращения 23.03.2025) 8. Сайт «Моя Третьяковка» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/51848 (дата обращения 23.03.2025) 9. Сайт «Третьяковская галерея» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.tg-m.ru/catalog/artists/1455 (дата обращения 23.03.2025) 10. Сайт «Моя Третьяковка» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/136138 (дата обращения 23.03.2025) 11. Сайт «Livejournal» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://johanajollygirl.livejournal.com/3137665.html (дата обращения 23.03.2025) 12. Сайт «Лаврус» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://lavrus.tretyakov.ru/publications/narrativ/(дата обращения 23.03.2025)

На обложке: Татьяна Назаренко, «Цветы», 1979. Сайт «Моя Третьяковка» [электронный ресурс]. Режим доступа: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/27523 (дата обращения 23.03.2025)