Движение и динамика в произведениях печатной графики

Печать — многоступенчатое превращение заготовки в картинку — но как такой «фундаментальный» процесс может отражать движение, неуловимое в одном мгновении? Высокая печать (ксилография, линогравюра, гравюра на картоне) традиционно ассоциируется с лаконичностью, условностью и статичностью изображения, обусловленными техническими особенностями техники (работой с линией и пятном). Однако многие мастера на протяжении истории стремились преодолеть эту статику и передать в оттиске иллюзию движения, ритма, кинетической энергии.

Линия: использование диагоналей, извилистых и «рваных» линий, пучков параллельных штрихов, создающих ритм и направление. Пятно: контраст черного и белого, активная роль фона, «разорванные» и пересекающиеся формы. Композиция: смещение центра, асимметрия, использование принципов кадрирования и монтажа, создание визуальных векторов. Фактура: игра с текстурой дерева (в обрезной гравюре), создание тактильной поверхности, которая визуально «вибрирует». Несмотря на техническую статичность и условность, высокая печать обладает мощным и разнообразным арсеналом средств для передачи динамики. Эта передача достигается не через миметическое (подражательное) копирование реальности, а через абстрагированные, ритмические и экспрессивные организации линий, пятен и композиционных структур.

Франс Мазерель, из серии «Город», 1925; Naúl Ojeda. The Fall of the Generals. 1984

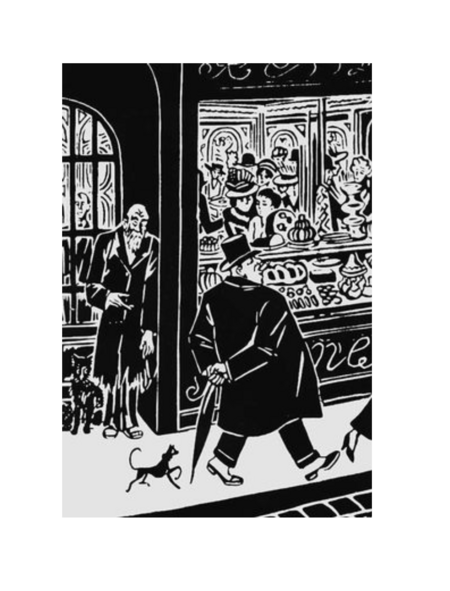

(Франс Мазерель, из серии «Город», 1925) На переднем плане герой запечатлен в промежуточном «прогулочном положении, мыском он едва ли не касается исчезающей с гравюры туфли. На гравюре три плана — пирующий фон (головы образуют единую кишащую массу, где силуэты перетекают друг в друга), статичную середину (замеревший бедняк в лохмотьях, передний план с рядом из статных гуляющих.

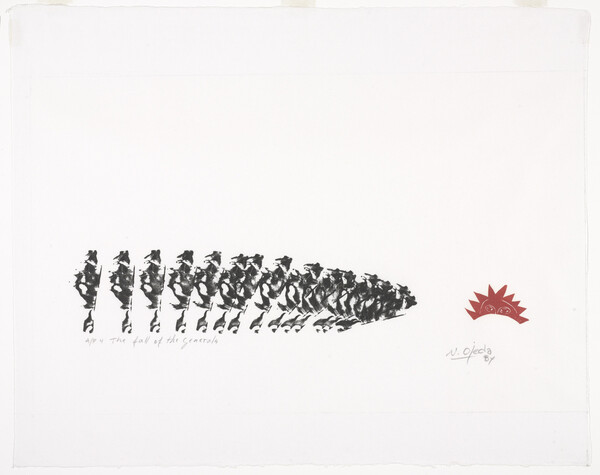

(Науль Охеда. Падение генералов. 1984) Путем повторного отпечатования одной и той же формы появляется выразительный эффект падения. С одной стороны это армия Генералов, с другой же — все генералы как один, траектория каждого предопределена последующими в ряде.

Кристиан Рольфс. Кочевники (Странник). 1910 год; Таферель Бернарда Виллема Веринка. 1919 г.

Статика и Динамика

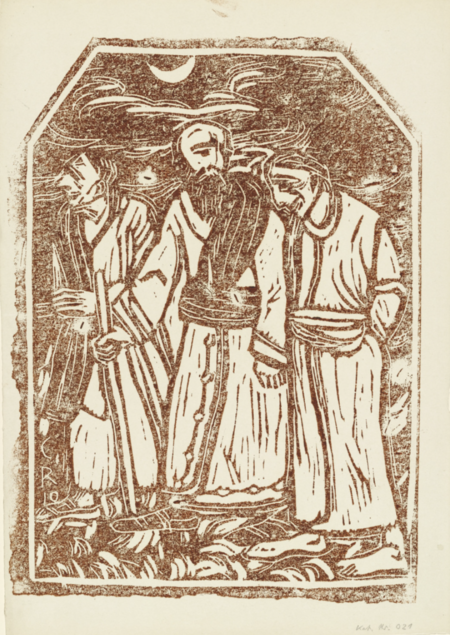

(Кристиан Рольфс. Кочевники. 1910 год) Архаичный вид на статичную динамику — вектор движения поддерживается направлением ступней и крайних голов, однако самого движения не наблюдается — лишь его идея.

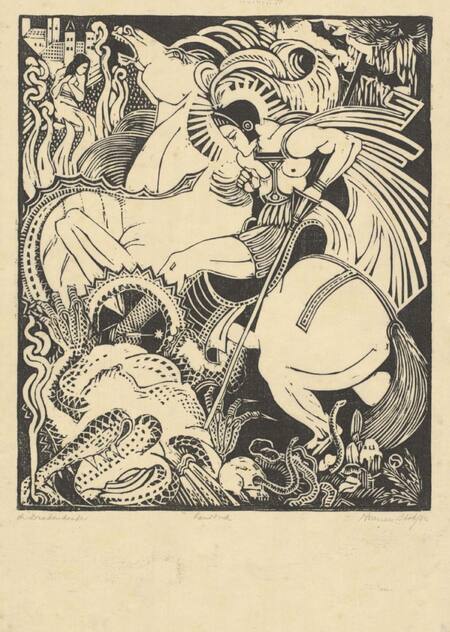

(Таферель Droomachtig Бернарда Виллема Веринка, 1919 г.) Мифичность и волшебность гравюры предают вензеля и антропоморфные формы-духи, словно переливающиеся из сосуда.

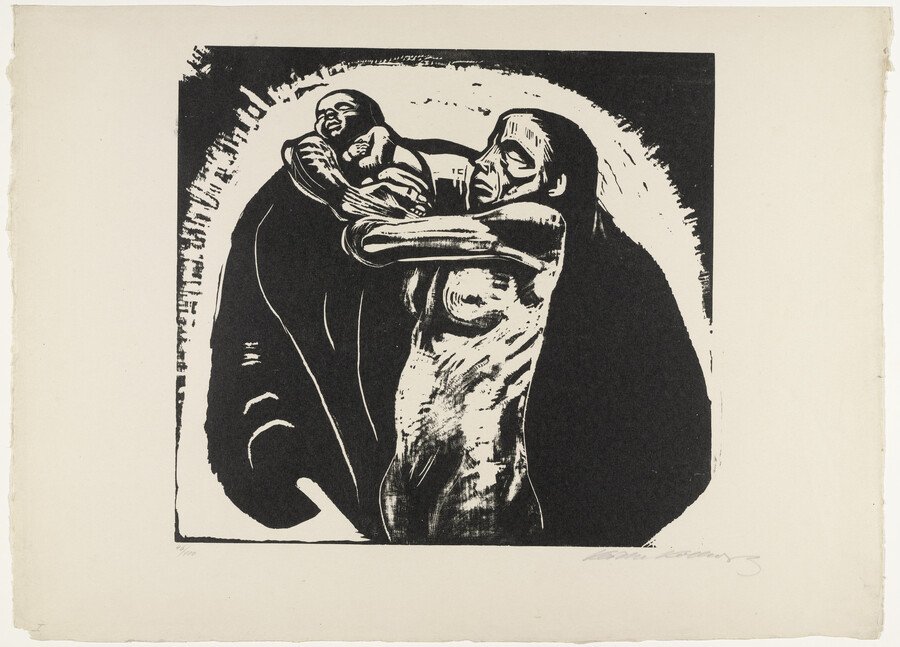

Кете Кольвиц. Жертвоприношение (Das Opfer). 1922 г., опубликовано в 1923 г.

Возснося фигуру ребенка, обезжизненная мать обращается к небу, остается понять — это жертва или благословение?

Эрнст Людвиг Кирхнер. «Женщина, застегивающая пуговицу».1912; Лидия Баранки. «В раздумьях». 2013

Женщина надевает ботинок, запрокинув ногу на ногу: ее туловище слегка наклонено вниз, а руки прикасаются к ботинкам. В работе Лидии Баранки эффект длинной выдержки и кругового движения достигается повторением линий в пространстве — замкнутый, цикличный процесс «раздумий».

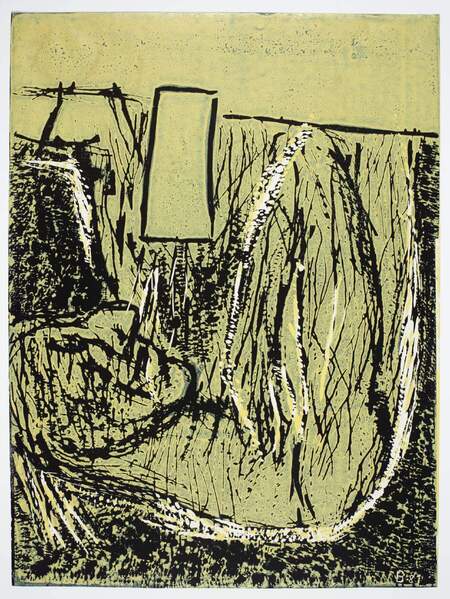

Томас Уд. Мать и дитя. 1905 — 1949

Здесь также движение, приближенное к «статичному» — устрашающие фигуры, словно наклонившиеся деревья, направлены в бок, считывается переходное состояние — начало урагана или другого масштабного-мифического катаклизма.

Томас Уд. Бинненхавен Схевенинген. 1950-1953

Игрушечные фигуры шествуют по берегу — на фоне диагональный штрих, словно большая волна, накрывающая кораблики, а спереди трава, наклонившаяся в горизонталь из-за ветра.

Томас Уд. «Путь». 1905–1953

Зарина. «Рассвет из дома — чужого места». 1999

Художница соединила абстрактную печать с родным языком ее матери, играя на понятиях «порог», «граница», — линии свербят и волнуются в противовес умиротворенной надписи на Урду. Рассвет транскрибирован и отсылает на значения понятия дом.

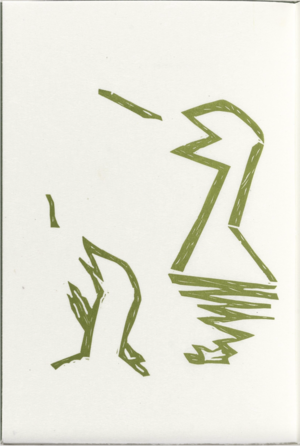

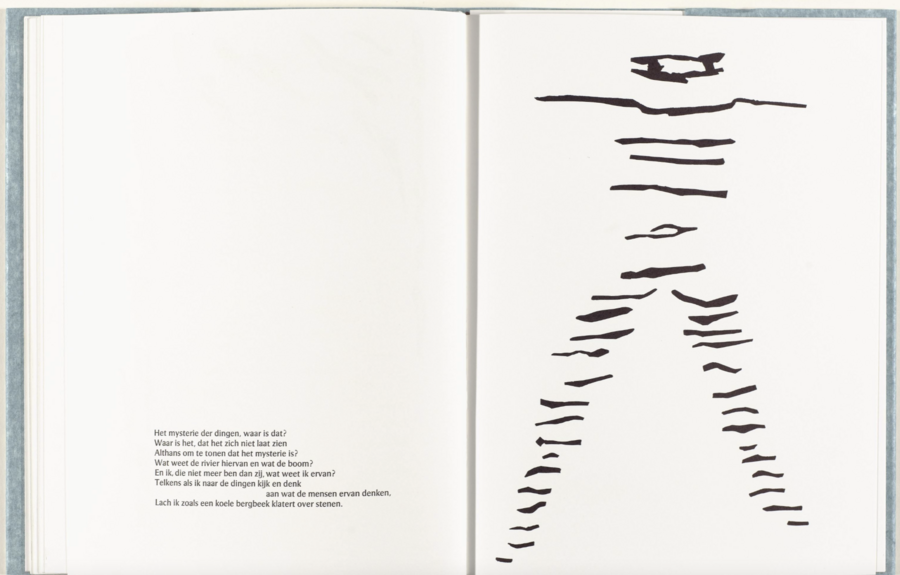

Шунховен ван Берден. «Кот с поднятым хвостом». 1939 год или ранее; Ханс Ландсаат. «Тайна вещей». 1990

Простые фигуративные линии выражают однонаправленные процессы: «плюющиеся» зверьки; растворяющийся в белизне человек.

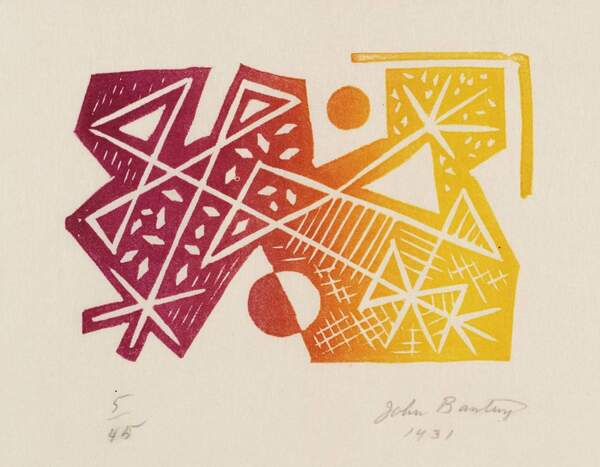

Георг Базелиц, Пьющий, 1981; Джон Бантинг. «Взрыв». 1931

В «Взрыве» Джона Бантинга формы вспышками кружатся по квадрату — все связано и расщепляется, перекатывается, переливается.

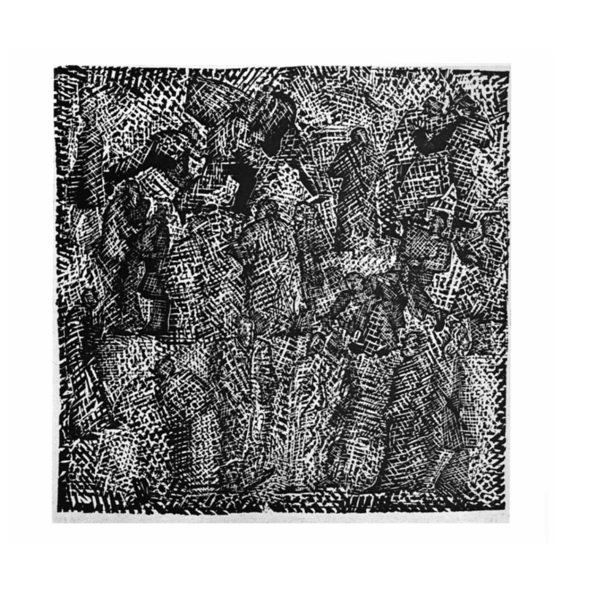

В графике Георга Базелитца грязные формы и штрихи стремятся вниз — линии наполняющие обозначенный стол словно стекают жирными каплями вниз.

Олег Кудряшов, 1832; Вика Когай, «man in distress»

Герои стали частью всего пространства за счет разнонаправленных линий они «выдавливаются» в оптическую контрформу.

Фигура в перспективе словно уворачивается от палящего солнца (или танцует?).