Динамика и движение в произведениях печатной графики

Печать — многоступенчатое превращение заготовки в картинку — но как такой осмысленный и долгий процесс может отражать движение, неуловимое в одном мгновении? Высокая печать (ксилография, линогравюра, гравюра на картоне) традиционно ассоциируется с лаконичностью, условностью и статичностью изображения, обусловленными техническими особенностями техники (работой с линией и пятном). Однако многие мастера на протяжении истории стремились преодолеть эту статику и передать в оттиске иллюзию движения, ритма, кинетической энергии. Несмотря на техническую статичность и условность, высокая печать обладает мощным и разнообразным арсеналом средств для передачи динамики. Эта передача достигается не через миметическое копирование реальности, а через абстрагированные, ритмические и экспрессивные организации линий, пятен и композиционных структур.

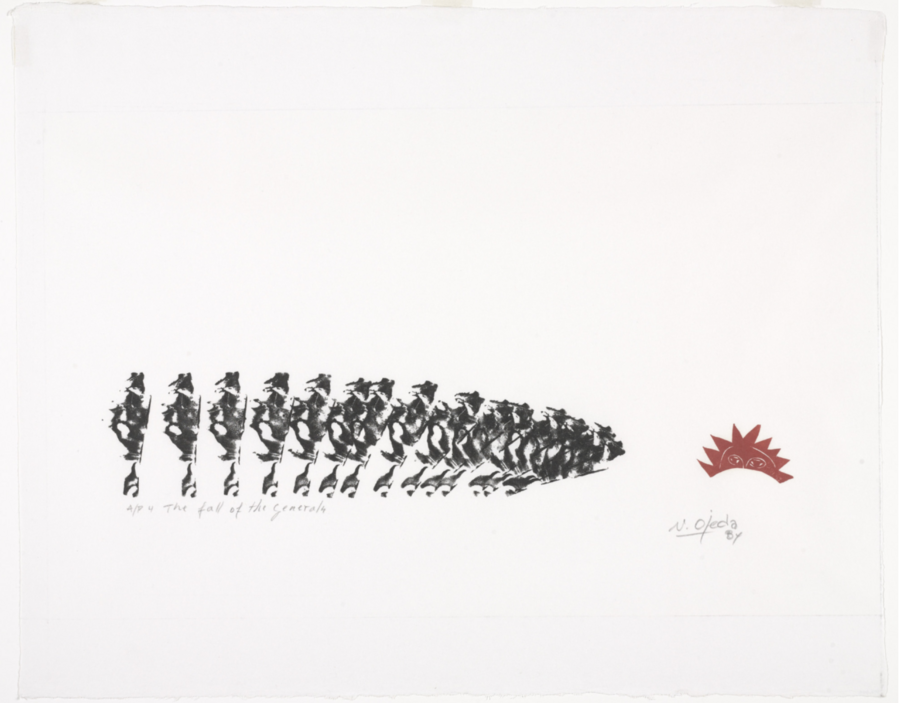

Науль Охеда. «Падение генералов». 1984

Путем повторного отпечатования одной и той же формы появляется выразительный эффект падения. С одной стороны это армия единичных генералов, с другой же — все генералы идентичны, траектория каждого предопределена последующими в ряде.

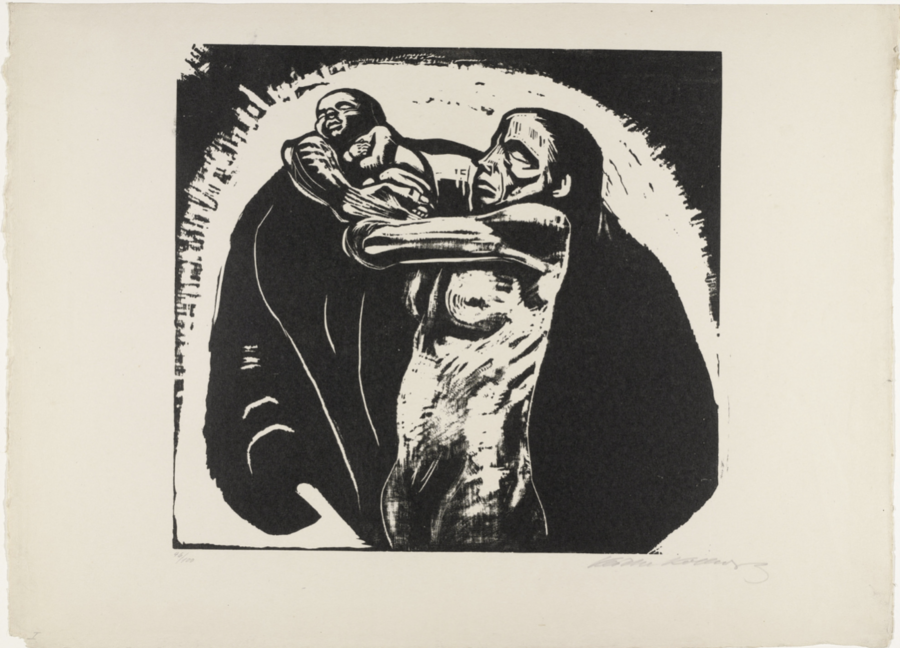

Кете Кольвиц. «Жертвоприношение (Das Opfer)». 1923 г.

Возснося фигуру ребенка, обезжизненная мать обращается к небу, остается понять — это жертва или благословение?

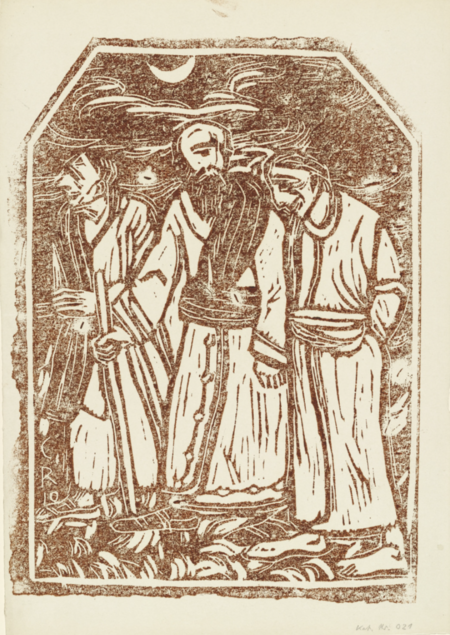

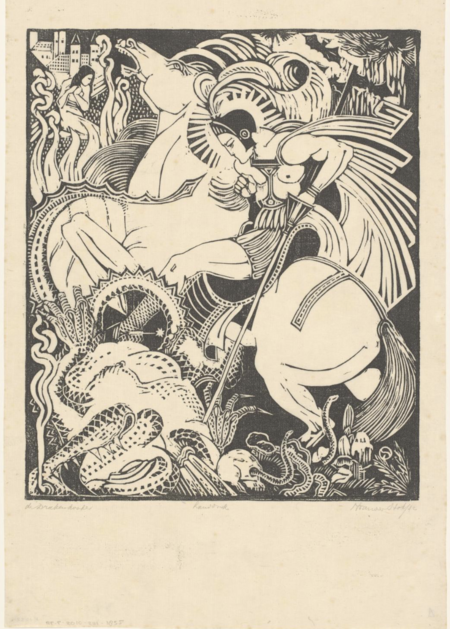

Кристиан Рольфс. «Кочевники (странники)». 1910 год; Анри ван дер Сток. «Конец дракона», ок. 1900 г. — в 1946 г. или ранее.

[«Кочевники (странники)»] Архаичный вид на статичную динамику — вектор движения поддерживается направлением ступней и крайних голов, однако самого движения не наблюдается — лишь его идея, которою зритель неосознанно представляет.

[«Конец дракона»] Торжественная гравюра —летящий конь и побеждающий зверя рыцарь сзади оставляет шлейф своего наряда, напоминающий порывы ветра. Гравюра «извивается» обволакивая каждую деталь на поверхности.

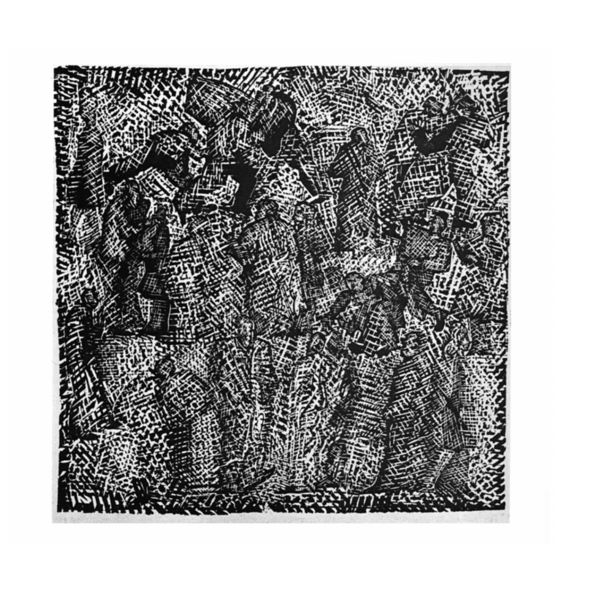

Олег Кудряшов, Вика Когай, «man in distress»

[1] Люди стали частью всего пространства за счет разнонаправленных линий они «выдавливаются» в оптическую контрформу. Все кишит и пестрит. [2] Фигура в перспективе словно уворачивается от яркого контрастного солнца (или танцует?)

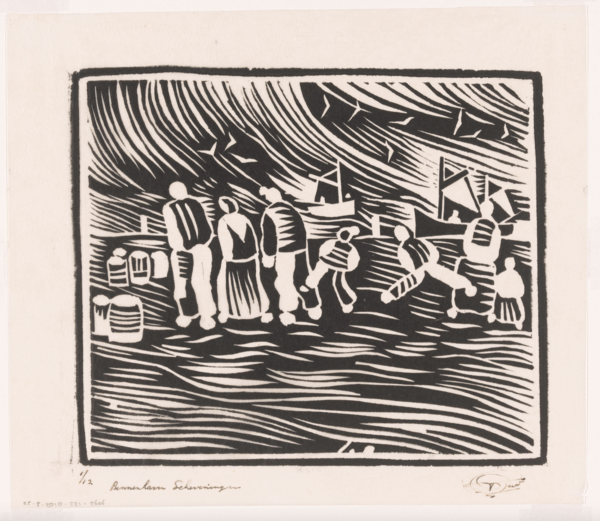

Уэймс Уд. «Мать и дитя». 1905–1949; Уэймс Уд. «Бинненхавен Схевенинген». ок. 1950 г. — до 1953 г.

[«Мать и дитя»] Движение, приближенное к «статичному» — устрашающие фигуры, словно наклонившиеся деревья, направлены к левым границам листа. Фигуры дополняют лиминальность — начало урагана или другого масштабного-мифического катаклизма.

[«Бинненхавен Схевенинген»] Игрушечные фигуры шествуют по берегу — на фоне диагональный штрих, словно большая волна, накрывающая кораблики, а спереди трава, наклонившаяся в горизонталь из-за ветра.

Николь Айзенман. «Без названия» (Птичья любовь). 2014

Два ярких цветных пятна прикосаются друг к другу и надуваются как воздушные шары. Сзади горизонтальный штрих.

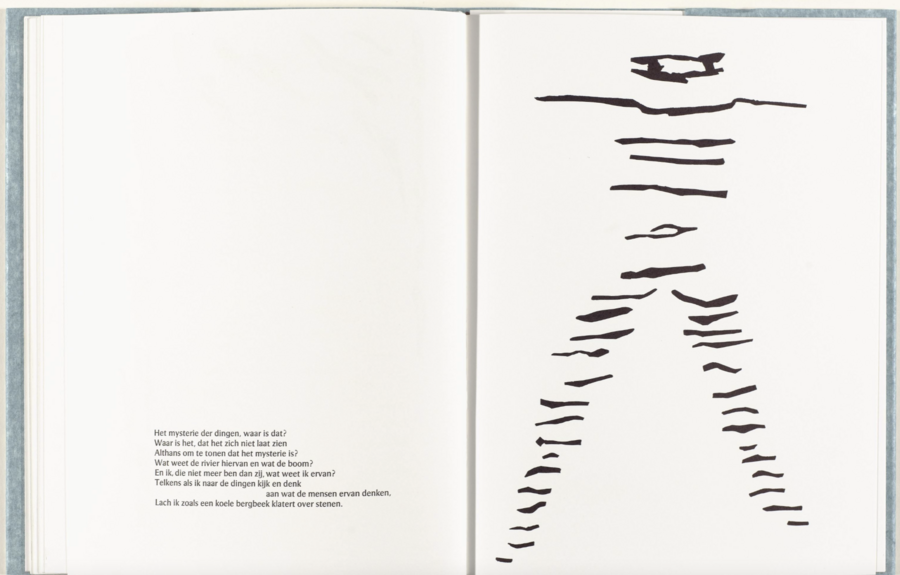

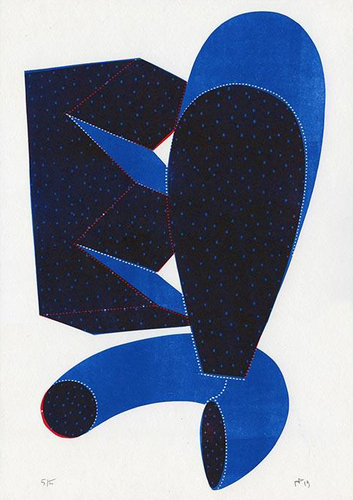

Ханс Ландсаат. «Тайна вещей…». 1990

Простые фигуративные линии выражают однонаправленные процессы: «плюющиеся» зверьки; растворяющийся в белизне человек.

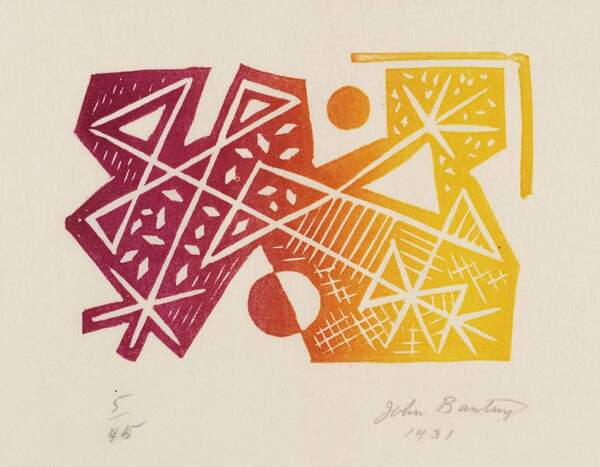

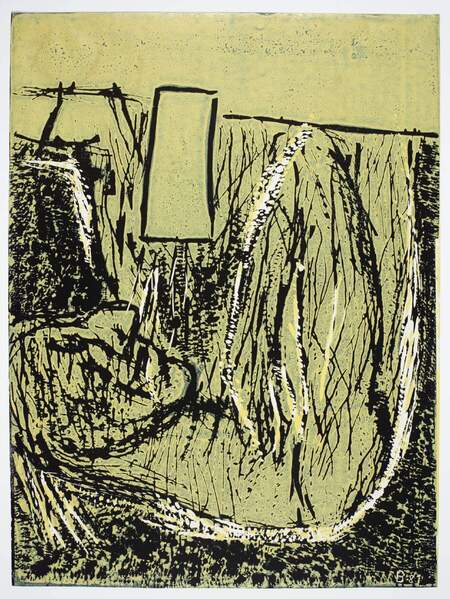

Джон Бантинг. «Взрыв». 1931; Георг Базелиц. «Пьющий». 1981

[«Взрыв»] Формы вспышками кружатся по квадрату — все связано и расщепляется, перекатывается, переливается. [«Пьющий»] Грязные формы и штрихи стремятся вниз — линии наполняющие обозначенный стол словно стекают жирными каплями.

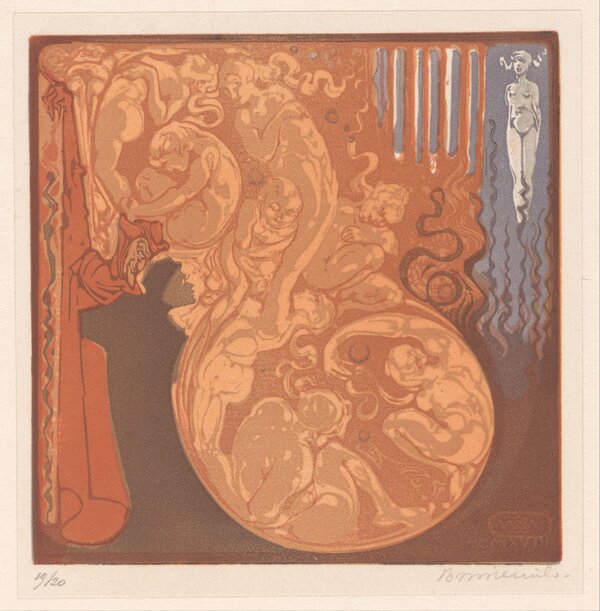

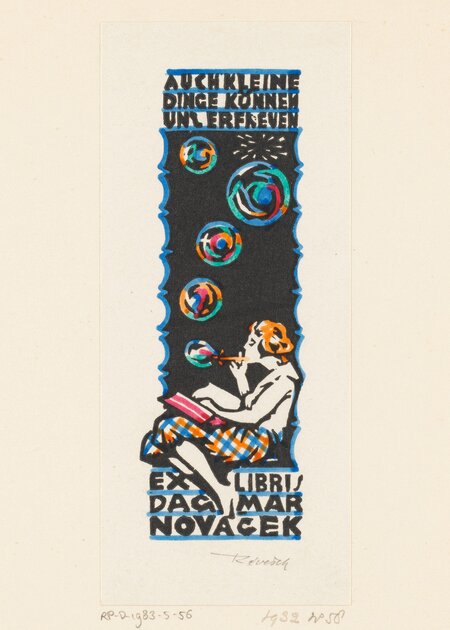

Бернард Виллем Виринк. «Мечтательная сцена». 1919; Экслибрис Дагмар Новачек. «Корнель Ревес». 1932

[«Мечтательная сцена»] Мифичность и волшебность гравюры предают вензеля и антропоморфные формы-духи, словно переливающиеся из сосуда. [«Корнель Ревес»] В изображении захвачены все стадии выдувания мыльных пузырей: от зарождения до лопания. Голографический эффект появляется смешением цветов. Мыльные пузыри поднимаются вверх и лопаются.

Дмитрий Горелые. «Звуковая композиция»; Нина Гуреева. «Баскетболист»

На обоих изображениях захвачено застывшее мгновение. Несмотря на большой объем форм, они все же воздушны и существуют вне «земного» притяжения. Баскетболист замер, и сжался как облако, а абстрактная композиция застыла в полете.

Сергей Козликин. «Братья»; Сергей Козликин. «Музыка»

В обоих случаях также есть эффект «кишащих» форм. Все инструменты источают музыку и цвет за счет выходящих за рамки контуров цветовых пятен.

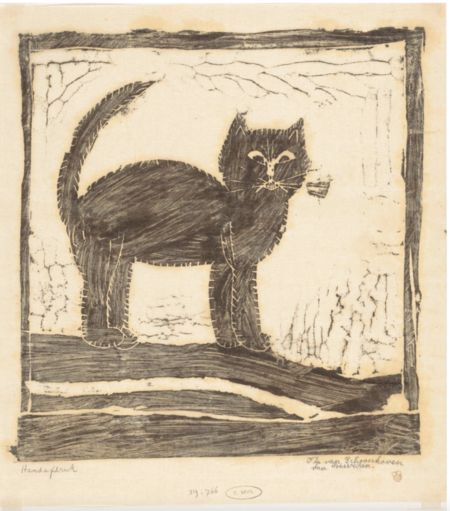

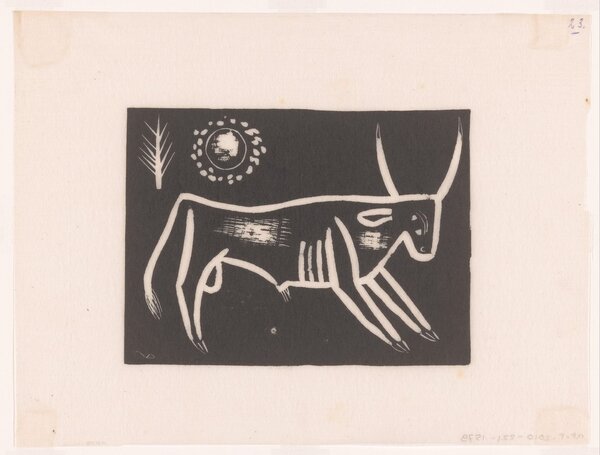

Шунховен ван Бердена. «Кот с поднятым хвостом». 1939 год или ранее; Тинус ван Доорн. «Бык», 1934

[«Кот с поднятым хвостом»] Сконфуженность и реакцию кота подкрепляет его «щетинистость», округленная спина и поднятый хвост. [«Бык»] Бег зверя схематично и имеет знаковость — есть идея движения, но она не передается в динамичном виде.

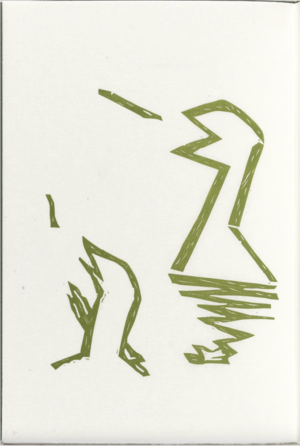

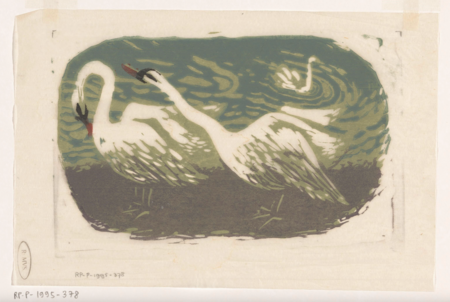

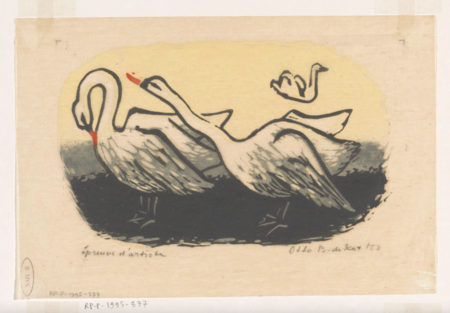

Отто Б. де Кат. «Два лебедя на берегу и один в воде». 1953

Гусь распределяется в диагональ, а его фигуру гармонизируют два лебедя по бокам: один остается в согнутой статике, другой — плывет где-то вдали.

Тинус ван Доорн. «Олень с пальмой». 1936

Косуля выпрыгивает из кустов, однако нет эффекта динамичного прыжка, здесь снова продемонстрированная идея — статичный образ движения.

Зарина. «Рассвет из дома — чужого места». 1999

Художница соединила абстрактную печать с родным языком ее матери, играя на понятиях «порог», «граница», — линии свербят и волнуются в противовес умиротворенной надписи на Урду. Слово «рассвет» транскрибировано в графику и отсылает на двузначное понятие дома.

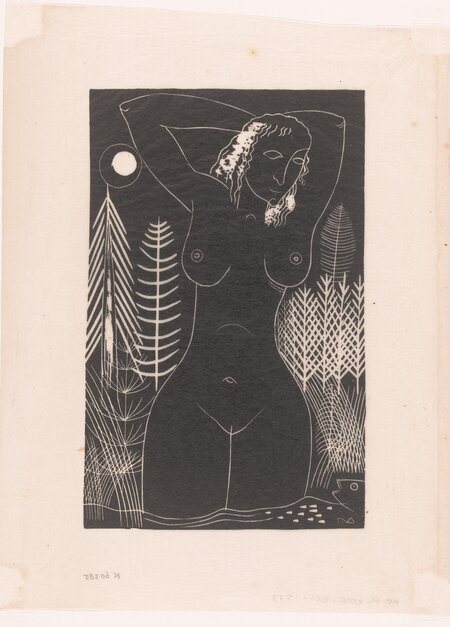

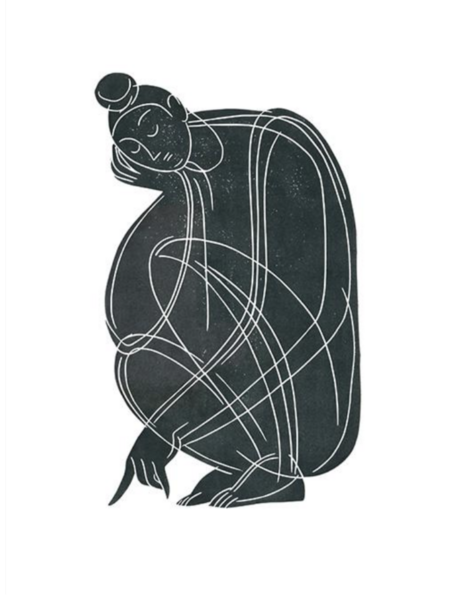

Ева Тинус ван Доорн. 1939.; Лидия Баранки, «В раздумьях»

Обе девушки огибаются белыми линиями, если одна замерла как скульптура, то второй задается траектория: эффект длинной выдержки и кругового движения достигается повторением линий в пространстве — замкнутый, цикличный процесс «раздумий».

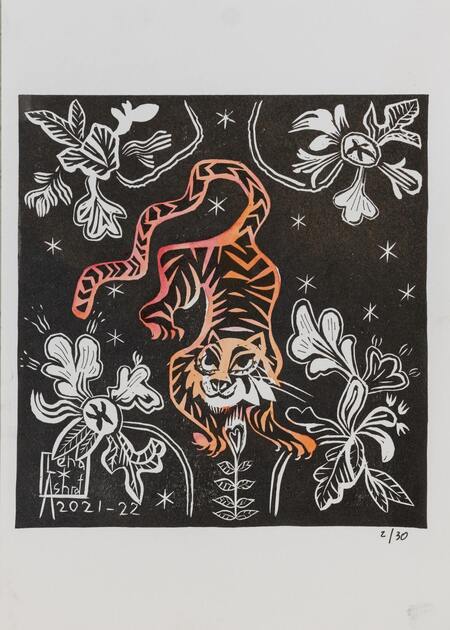

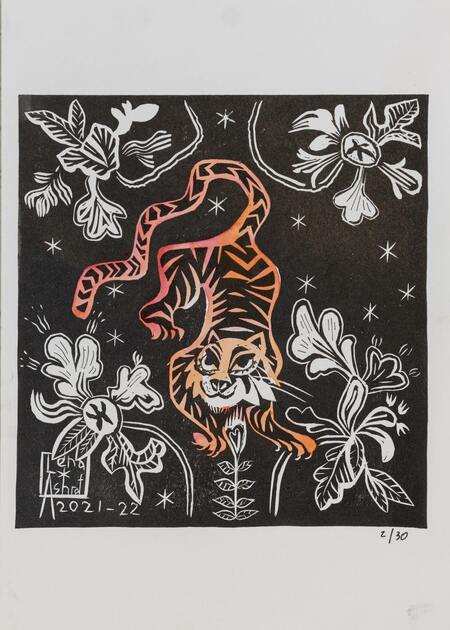

Евдокия До, «Зайчик»; Лена Ашраф, «Тигр и цветы»

Два карнавальных зверя: танец — охота, танец — спасение. Они витиеваты и если тигр замер, чтобы вот вот наброситься, то заяц ускакивает от погони.

Уэймс Уд. «Две рыбы». 1905–1953

Две рыбки в воде недовольно плывут бок о бок — они выглядят испугано, но при этом замедленными-замеревшими.

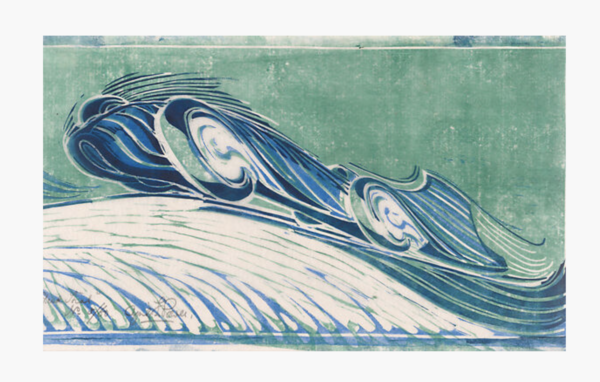

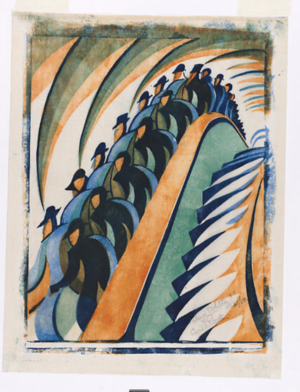

Сирил Э. Пауэр. «Скоростной заезд». ок. 1932 г.; Сирил Э. Пауэр. «Откуда и куда?». ок. 1930 г.

Длинная выдержка, фрактальное повторение движения, отмеченные штрихами потоки волн и воспроизводимая формами динамика.

Бернард Виллем Веринк. «Кролики». 1910

Таким образом, вопреки изначальной технической статичности и условности, высокая печать демонстрирует богатый и разнообразный арсенал средств для передачи иллюзии движения. Художникам удается преодолеть «фундаментальную» неподвижность процесса не через прямое подражание реальности, а через экспрессивную организацию абстрагированных элементов. Активное использование ритмичных и «рваных» линий, контрастных и динамичных пятен, асимметричных композиций с кадрированием и вибрирующих фактур создает мощный эффект кинетической энергии.