Технологическое будущее: на пути к «умному» обществу

На заседании секции «Технологическое будущее: на пути к „умному“ обществу» участники конференции представили различные точки зрения на интеграцию нейросетевого искусства, искусственного интеллекта и постгуманизма в творческие методы. В ходе дискуссии рассматривались способы, с помощью которых технологии меняют природу искусства и творчества, а также новые инструменты для создания художественных работ, бросающие вызов человеческому восприятию и расширяющие понимание окружающей реальности.

Нейросетевые инструменты могут быть использованы для создания изображений, которые бросают вызов нашим ожиданиям и раздвигают границы того, что представляется «реальным». Обучая алгоритмы распознавать и генерировать новые типы визуальной информации, можно создавать произведения, затрагивающие проблематику природы самого восприятия.

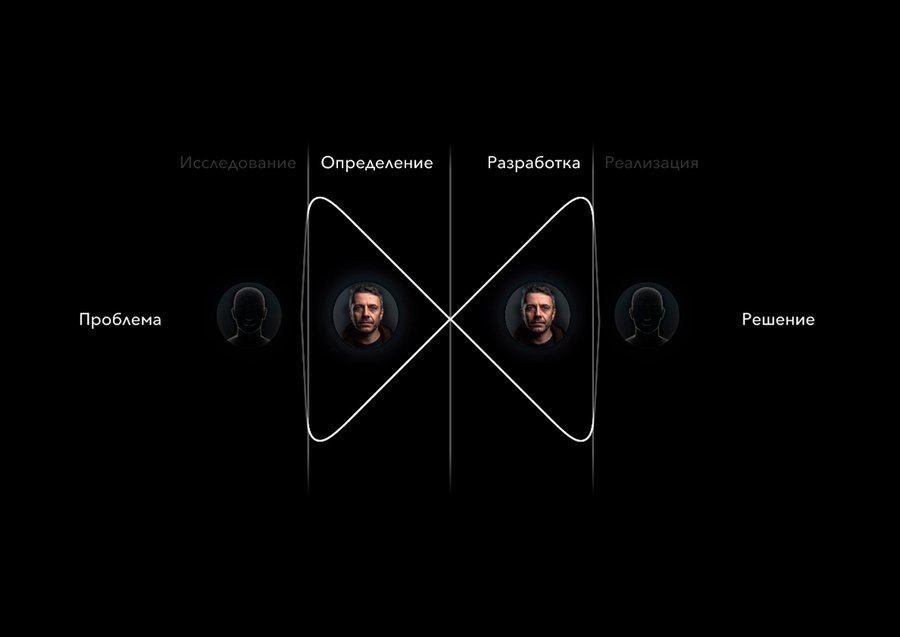

Анализируя креативные практики, диджитал-продюсер и преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Вадим Булгаков обнаружил, что работа современных ИИ соответствует критериям дивергентного мышления по Э. П. Торренсу и Дж. Гилфорду. При этом описанный Британским Советом по дизайну творческий процесс соответствует двум последовательным конвергентно-дивергентным фазам. В таком случае роль «искусственного интеллекта» и человека распределяется следующим образом: генерация множества черновых вариантов и финального продукта достаётся машине, а выбор из множества вариантов и постановка финальной задачи за человеком. Тем самым, кратно увеличивая эффективность креативного производства.

Некоторые направления компьютерного искусства, использующие нейронные сети как инструмент художественного творчества, согласно докладу аспиранта Школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ Станислава Миловидова, приближаются по своей сути к сайнс-арту. Подобные алгоритмы заимствуют принципы у своих биологических аналогов — нейронных сетей нервной системы. Таким образом, компьютерные программы заходят в область исследований, связанных с разработкой искусственного интеллекта, которая во многом опирается на фундаментальные работы в области нейрофизиологии, медицины, психологии и лингвистики. В результате возникает взаимосвязь науки и искусства как различных форм интеллектуальной деятельности и способов получения знания об окружающем мире.

В то же время философия спекулятивного реализма предлагает основу для размышлений о мире за пределами человеческого опыта, исследуя огромные и непостижимые глубины Вселенной, лежащие за пределами человеческого понимания. С помощью спекулятивного реализма мы можем вообразить существования других форм сознания, других измерений реальности и других способов познания, которые радикально отличаются от наших собственных.

Медиа-художник, дизайнер и преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Олег Пащенко обращается к метафоре «ужаса», которая возникает к примеру в работах американского философа Юджина Такера. Он отмечает, что в контенте, созданном графическими нейронными сетями последних поколений, мы интуитивно ощущаем проявления чуждой нам инаковости с собственной нечеловеческой агентности — жуткой, принципиально чуждой энергией.

«Обескураживающее отсутствие доступа к ноумену (к „реальному объекту“, по Харману) — на фоне безусловной очевидности „наличия“ скрытых слоёв мира за горизонтом чувственного опыта — теперь уже никак невозможно игнорировать».

Продолжая дискуссию об онтологических границах и способах восприятия окружающей реальности, аспирантка Школы по искусству и дизайна НИУ ВШЭ Анастасия Алехина обращается к феномену «отсутствующего присутствия», который порождает своеобразную форму присутствия «объектов» в работах художников направления Art& Science. Этот феноменологический дискурс поднимает вопрос о природе реальности как таковой.

Дэвид Боуэн. Tele-Present Wind, 2011-2018

Эта инсталляция состоит из 126 механических устройств с наклоном по оси x/y, соединенных с тонкими стеблями высушенных растений, установленных в галерее, и стебля высушенного растения, соединенного с акселерометром, установленным на улице. Когда дует ветер, стебель растения снаружи раскачивается. Акселерометр фиксирует это движение, передавая его на группу устройств в галерее. Таким образом, стебли в пространстве галереи движутся в реальном времени и в унисон, основываясь на движении ветра снаружи.

«Не все пустоты одинаково пусты».

В контексте феномена метавселенной из доклада аспиранта Школы по искусству и дизайна НИУ ВШЭ Михаила Федорова эти идеи приобретают новое измерение, поднимая вопросы о границах вселенной, природе самой реальности и возможности существования других форм жизни и интеллекта за пределами нашей собственной.