Эволюция образа Николая Чудотворца в русской иконописи XI–XVII вв.

Николай Чудотворец — это христианский святой, бывший епископ города Миры в древней Ликии. Он известен своей добродетелью: помощью бедным, заступничеством за невинных людей и спасением мореплавателей. В православной традиции Святитель Николай стал одним из самых почитаемых святых.

Концепция

Образ Николая Чудотворца с течением веков остается одним из самых устойчивых и узнаваемых в русской иконописи. Он сопровождает нашу культуру с XI века, поэтому успел стать визуальным символом святости и духовной идентичности. Несмотря на внешнюю стабильность иконографического канона — характерное лицо, жест благословения, Евангелие в руке —, внутри него происходили тонкие, но значимые изменения. Именно возможность проследить эти изменения и представить эволюционный ход формирования образа Святителя Николая в зависимости от эпохи, художественной школы и духовных задач времени, определила мой выбор темы исследования.

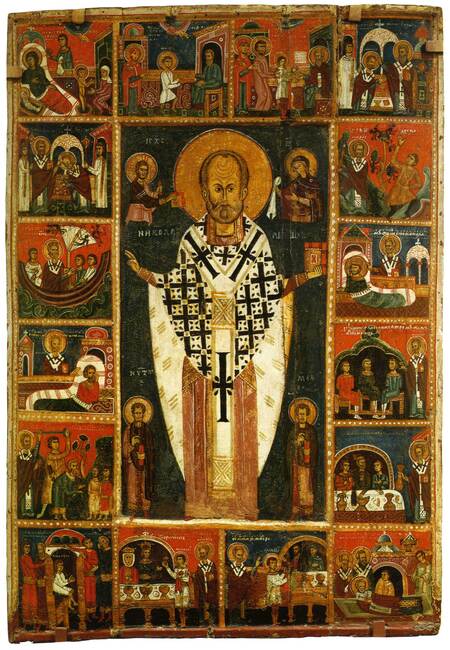

Святитель Николай Чудотворец, с избранными святыми. Конец XII — начало XIII вв.

Материал подбирался по хронологическому и региональному принципам: исследование охватывает XI–XVII века и основные художественные центры — Новгород, Москву, а также северные мастерские. Такое распределение позволяет выявить, каким образом локальные школы сохраняли византийское наследие и одновременно вносили собственные художественные нюансы.

Чтобы подробнее рассмотреть эволюцию образа святого Николая, разобьём работу на тематические блоки. Первый блок посвящен ранним иконам XI–XIII века, где формируются характерные черты святителя и стилистические решения русского канона, частично унаследованные от византийской традиции. Второй блок анализирует региональные школы XIV–XVI веков, чтобы выявить, как локальные традиции отразились в образе Николая Чудотворца. Третий блок рассматривает поздние памятники XVII века с новыми художественными решениями, связанными с изменениями духовной культуры столетия. Четвертый блок суммирует вышесказанное, формирует сравнительный анализ.

Свт. Николай Чудотворец. Мозаическая икона в серебряном окладе. XII в.

Текстовые источники подбирались по принципу необходимости соединить духовно-смысловой и визуально-художественный уровни: одни тексты раскрывают содержание канона, другие показывают, как эти идеи воплощались в русской иконописи XI–XVII веков и постепенно менялись в зависимости от художественных школ и культурных особенностей региона.

Ключевой вопрос моего исследования звучит так: можно ли по изменениям образа Николая Чудотворца проследить, как менялась русская иконопись на протяжении XI–XVII веков? Гипотеза исследования предполагает, что эволюция образа Святителя Николая отражает постепенный переход от строгого византийского типа к более человечному образу, где художники стремились сделать святого ближе к внутреннему миру русского человека, сохраняя при этом основные канонические черты и узнаваемость.

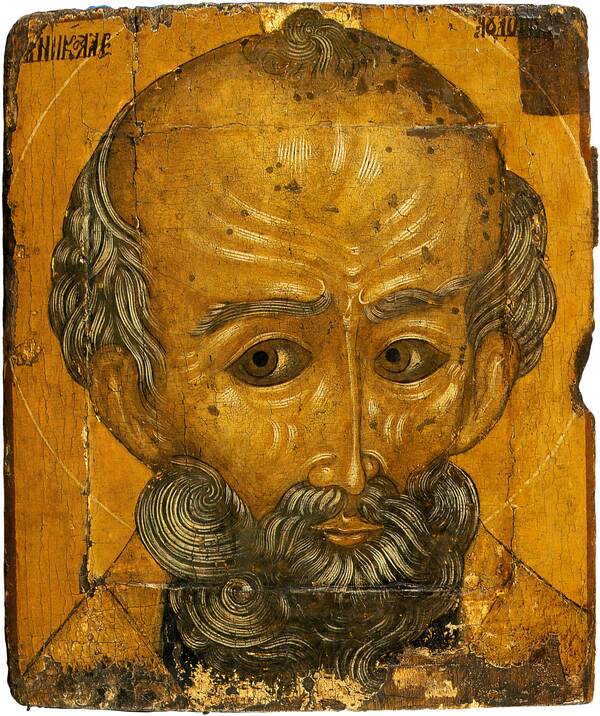

XI–XIII века: формирование канона

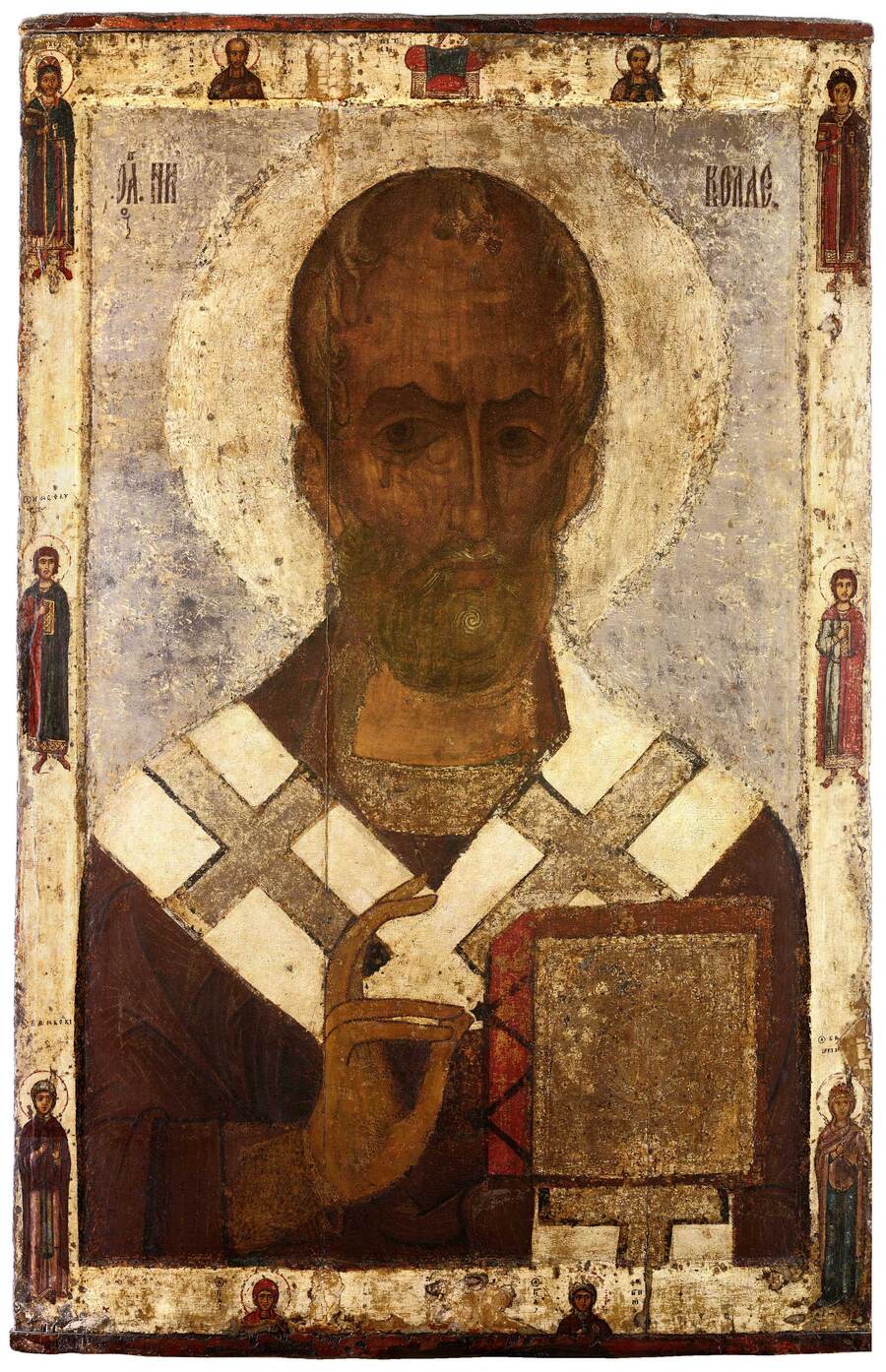

Святитель Николай Чудотворец, со святыми на полях. Конец X — начало XI вв.

В XI–XIII веках образ Николая Чудотворца в русской иконописи складывается под влиянием византийской традиции, задающей строгий, аскетичный и собранный облик святителя. При этом такие черты, как высокий лоб или седая борода, не были жёстким правилом: иконы этого времени довольно разнообразны. Лик обычно остаётся спокойным и маловыразительным, что связано с византийским пониманием святости как внутреннего духовного действия.

Свт. Николай Чудотворец. Мозаичная икона в серебряном окладе. XII в.

Именно в этот период закрепляются базовые элементы образа: благословляющий жест правой руки, Евангелие или свиток в левой руке, канонически фиксированные пропорции и статичная фронтальная поза. Цветовая палитра этого периода чаще умеренная, но не строго единообразная. Как отмечает Т. Ю. Царевская: «Палитра новгородских икон XIII века умеренная, сдержанная». [1]

Свт. Николай Чудотворец. Мозаическая икона. Середина XII в. // Свт. Николай Чудотворец. XII в.

Николай Чудотворец, с житием. Первая половина XIII в.

Русские мастера следуют византийскому канону, но постепенно вводят отличительные черты: более графичную линию, упрощенную форму и минимальность мимических акцентов, которая становится характерной для ранней русской иконописи. Как подчеркивает И. А. Шалина, русские иконописные школы постепенно вырабатывали собственные художественные решения, хотя в целом сохраняли византийский канон. [2] Эти изменения становятся основой дальнейшего развития разных региональных направлений.

Святитель Николай Чудотворец, с житием. XIII в.

Свт. Николай Чудотворец. Конец XIII в. // Николай Чудотворец. Середина XIII в.

Для визуального сопровождения раздела я привела примеры ранних русских икон и византийских прототипов XI–XII веков. Такое сравнение позволяет наглядно проследить, как византийские формы были восприняты и адаптированы в древнерусской традиции.

XIV–XVI века: региональные школы

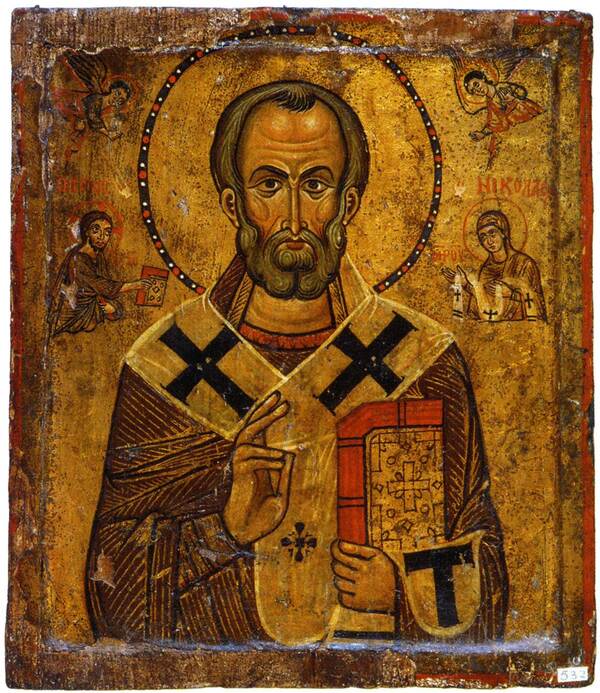

В XIV–XVI веках образ Николая Чудотворца развивается в рамках крупных региональных центров, каждый из которых формирует собственный визуальный язык. При единстве канона различия в манере письма, трактовке линии, цвета и выражения лика создают три устойчивых традиции — новгородскую, московскую и северную.

A. Новгородская школа

Новгородская традиция отличается подчеркнутой графичностью, чёткой линией и контрастной цветовой гаммой. Новгородские иконы второй половины XV века иногда сохраняют «архайческую», простую манеру, где линия остаётся сильной, а стилистика — далеко не всегда усложнённой. [3]

Свт. Николай Чудотворец и свв. Косма и Дамиан, с житием свт. Николая. Первая половина XIV в. // Святой Николай Чудотворец. XIV в.

Новгородские мастера формируют образ Николая Чудотворца с подчёркнутой графичностью и чёткой, но изящной линией, придающей лицу строгую и сосредоточенную выразительность. Линия подчёркивает духовную концентрацию и внутреннее равновесие святителя, отражая характерную для новгородской традиции планарность и ясность композиции.

Николай Чудотворец с житием. 1370–1380-е годы.

Мастера активно используют киноварь (ярко-красный пигмент), насыщенные зелёные и коричневые тона, сочетая их с золотыми и белыми акцентами, что создаёт яркий и контрастный образ, подчёркивающий строгость и графичность, при этом избегая излишней мягкости. Относительно редко прибегают к использованию сиреневых и голубовато-серых оттенков.

Для визуального сопровождения раздела я прикрепила новгородские иконы XIV–XV веков, показывающие силу линий и выразительность контраста.

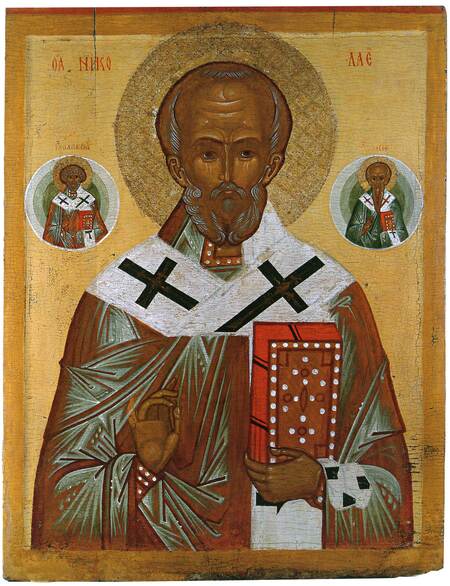

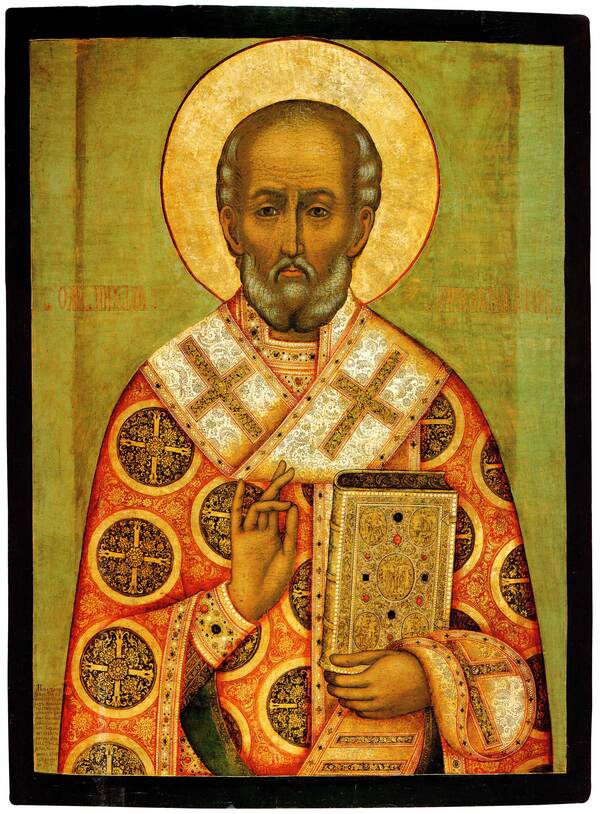

B. Московская школа

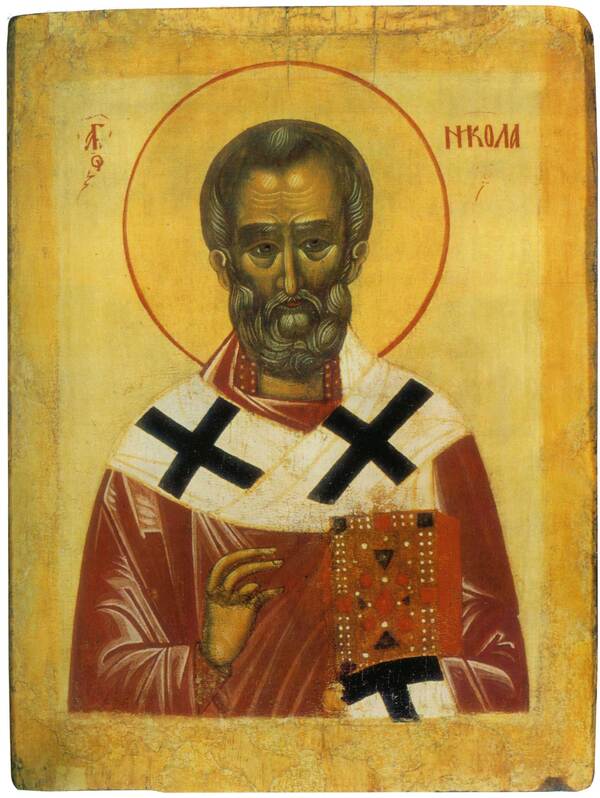

Московская иконопись XIV–XVI веков формирует более мягкий и пластичный образ Николая Чудотворца. Линия письма становится округлой, цветовая палитра — тёплой и светлой, а моделировка лица — плавной и гармоничной. Такой подход придаёт святителю ощущение спокойствия и уравновешенности, создавая образ, доступный для духовного восприятия зрителем.

Николай Чудотворец. Двухсторонняя икона. Первая четверть XV в. // Николай Чудотворец. XV в.

Московские мастера стремились к сочетанию духовности и выразительности. Их работы часто несут в себе баланс — иконы выглядят обобщённо, но при этом эмоционально «доступны». При этом понятия «человечность» и «эмоциональная доступность» лика святителя следует рассматривать как интерпретацию, отражающую субъективное восприятие, а не как строго фиксированные характеристики московской школы.

Особое влияние на московскую традицию оказали фигуры Андрея Рублёва и Дионисия. [4]

Дионисий, активный в конце XV — начале XVI века, считается одним из ключевых мастеров московской школы. Его иконы часто демонстрируют длинные, изящные пропорции, мягкие линии и спокойные лица — всё это подчёркивает пластичность и «воздушность» письма.

Николай Чудотворец с житием. Вторая половина XIV в.

Также московские мастера стремятся к гармонии и мягкому свету, что особенно заметно в иконах круга Андрея Рублёва, сводившего к минимуму лишние детали, чтобы композиция воспринималась яснее и целостнее, и последующих московских школ.

В этом разделе я использовала иконы Рублёва и мастеров XV–XVI веков, демонстрирующие пластичность и воздушность письма.

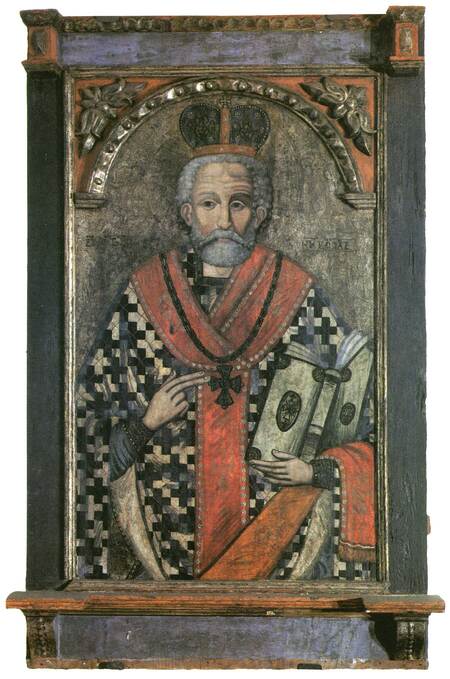

C. Северные мастерские

Северная иконопись XV–XVI веков — это яркий и самобытный пласт русского иконописного искусства. Северные памятники иконописи формируют самостоятельное направление, развившееся на основе новгородской традиции и характеризующееся региональными особенностями. [5]

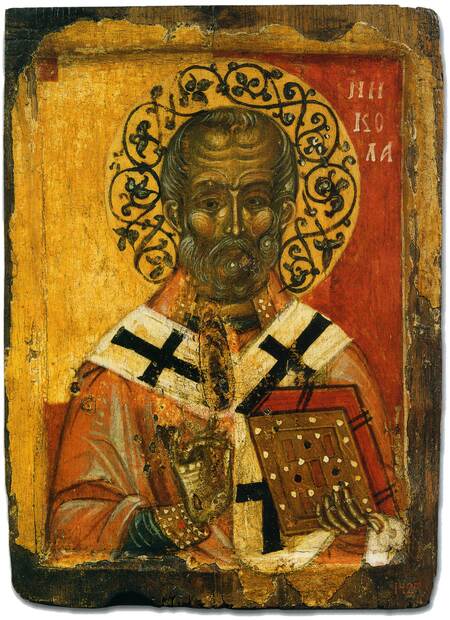

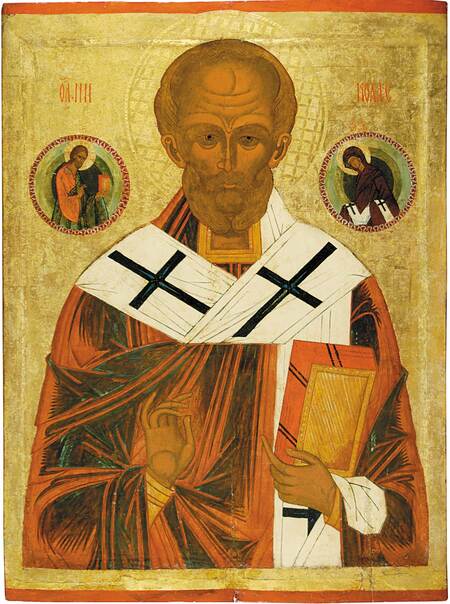

Святитель Николай Чудотворец. Первая половина XVI в. // Святитель Николай Чудотворец, со святителями Климентом и Власием. Конец XV — начало XVI вв.

Северные иконы отличаются ярким, насыщенным цветом и декоративной выразительностью. Мастера северных писем могут использовать холодные и сочные оттенки, тщательно работая с локальными цветовыми нюансами и создавая характерную светотень. Это придаёт иконам сильную визуальную энергию и живость. Северные мастера не просто копируют византийские или новгородские модели, а перерабатывают их, внося собственный художественный почерк.

Святитель Николай Чудотворец. Вторая четверть XVI в.

Лик Николая в северной традиции становится более динамичным, иногда даже экспрессивным, оставаясь при этом в рамках канона. Такая декоративность, сочетание насыщенного цвета и выразительности линии подчёркивает региональный характер и самобытность северной иконописи.

Святитель Николай Чудотворец. Третья четверть XVI в.

В качестве визуального материала я привела примеры северных икон из Пинежья, Каргополя и других северных центров XV–XVI веков.

Этот раздел демонстрирует, как один канонический образ раскрывается по-разному в трёх художественных культурах, сохраняя неизменность структуры и одновременно приобретая региональные особенности: Новгород — через строгую линию и контрастную палитру, Москва — через мягкость и гармонию, Север — через декоративность и насыщенный, выразительный цвет.

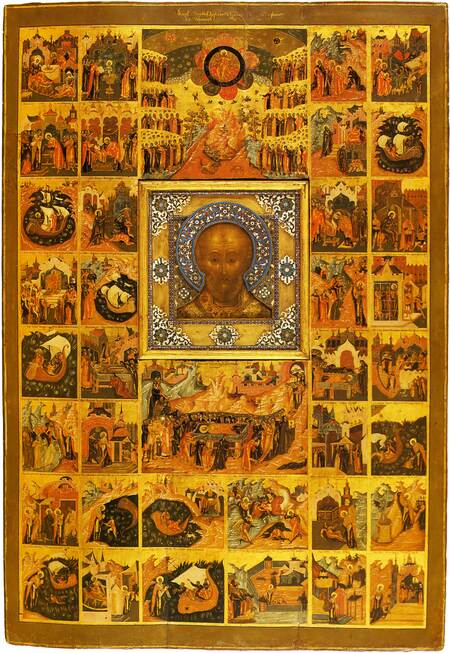

XVII век: новые художественные решения

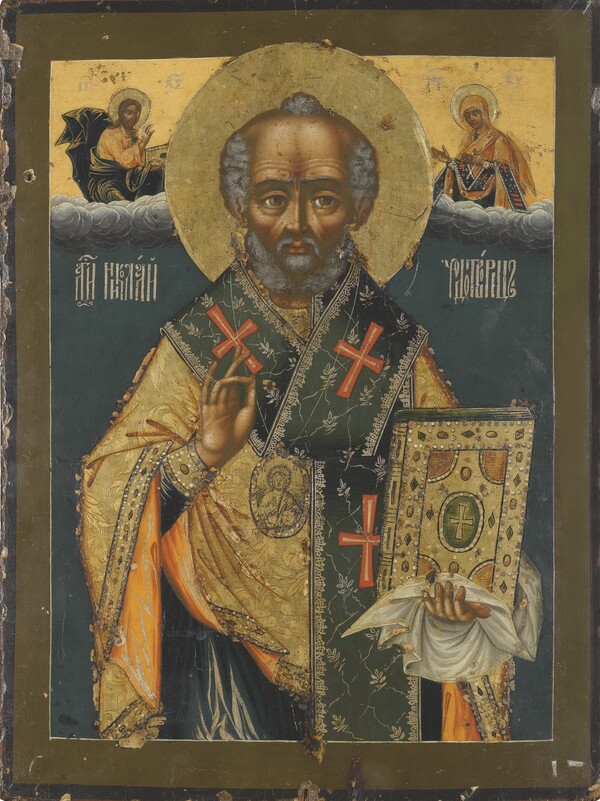

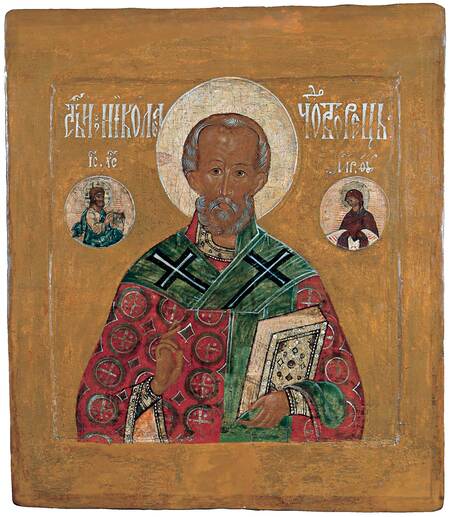

Святитель Николай Чудотворец, с житием. Первая половина XVII в.

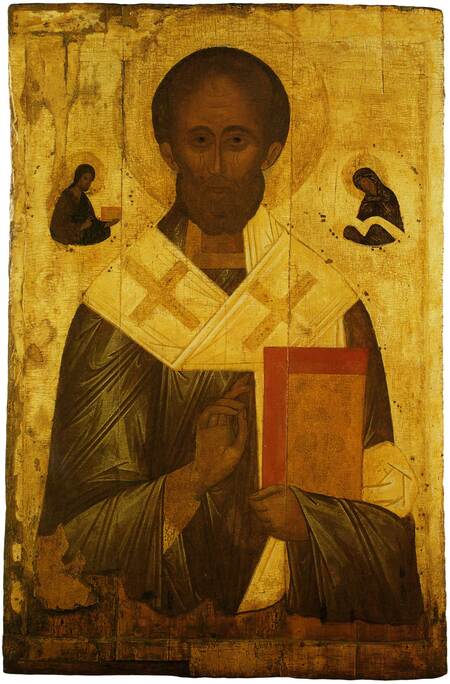

В XVII веке образ Николая Чудотворца приобретает новые художественные характеристики, связанные с изменениями духовной культуры и растущим влиянием западноевропейского барокко. В этот период мастера уделяют больше внимания внутреннему состоянию святителя, что приводит к усилению психологизации образа: декоративной виртуозности письма и мелкой проработке — чертам, характерным для строгановской школы. Такие иконы часто небольших размеров, с филигранным рисунком и богатством орнамента, что подчёркивает индивидуальность и эмоциональность лика, в отличие от более абстрактных и обобщённых трактовок предыдущих столетий.

Николай Чудотворец в житии и чудесах. XVII в. — средник; середина XVIII в. — рама со сценами жития и чудес. // Николай Чудотворец. XVII в.

Важным отличием XVII века является использование развитой светотени. Моделировка лица, рук и одежды становится объёмнее, но сохраняются канонические структуры: свет мягко формирует поверхности, тени приобретают глубину, а общее впечатление становится более пространственным. Например, в иконостасе Архангельского собора Московского Кремля работы XVII века обладают «мягкой живописной техникой», где лица выполнены «в мягком письме». [6] Это проявление новых живописных подходов, которые соединяются с традиционной иконографией, но расширяют её визуальные возможности.

Святители Николай Чудотворец и Иоанн Златоуст. Из деисусного чина. Вторая половина XVII в. // Святитель Николай Чудотворец. Двусторонняя выносная икона. Середина — третья четверть XVII в.

Святитель Николай Чудотворец (Можайский). Вторая половина XVII в.

Сильное влияние на формирование образа оказывают строгановские мастера и художники Оружейной палаты. Их произведения отличаются тонкостью письма, вниманием к деталям, сложной цветовой палитрой и высокой культурной проработанностью. Через эти произведения видно, как канон адаптируется к новым художественным задачам времени, сохраняя основную структуру, но вводя барочные элементы и более мягкое эмоциональное наполнение.

Для визуального сопровождения раздела я использовала строгановские иконы и работы мастеров Оружейной палаты XVII века, показывающие переход от традиционной иконной плоскостности к более живописной и психологически насыщенной трактовке святителя.

Эволюция образа Николая Чудотворца в русской иконописи XI–XVII веков показывает, что этот образ стал одним из наиболее точных отражений развития художественного языка древнерусской культуры. Начиная со строгой и аскетичной византийской модели XI–XIII веков, иконописцы постепенно вырабатывали новые способы передачи духовного содержания, сохраняя неизменным канонический фундамент.

Святитель Николай Чудотворец. 1677 г. // Святитель Николай Чудотворец. Последняя четверть XVII в.

В XIV–XVI веках региональные школы — новгородская, московская и северная — внесли в трактовку святителя собственные художественные акценты. Новгород подчёркивал суровую графичность, Москва стремилась к мягкости и светлой гармонии, а северные мастерские раскрывали образ через яркий, насыщенный цвет. Эти различия показывают, как единый канон способен адаптироваться к разным культурным средам, сохраняя смысловую целостность.

В XVII веке образ претерпевает дальнейшие изменения, связанные с усложнением художественного языка. Появление развитой светотени, усиление психологизации и влияние западной живописи придают святителю новую глубину, делая его образ одновременно традиционным и современным для эпохи. Иконы строгановских мастеров и художников Оружейной палаты демонстрируют зрелое соединение канона и новых эстетических тенденций.

Таким образом, исследование подтверждает, что эволюция образа Николая Чудотворца отражает общие процессы развития русской иконописи: от строгой византийской системы — к более пластичному, нюансированному и эмоционально насыщенному художественному языку. Образ святителя остаётся неизменно узнаваемым, но в каждом столетии он получает новое художественное звучание, позволяя увидеть в нём живую традицию, реагирующую на культурные задачи своего времени.

Источники

Типология древнерусской иконографии Святителя Николая Мирликийского XI–XVI веков. И. А. Шалина (Москва). [Электронный ресурс]. (URL: https://azbyka.org/otechnik/Zhitija_svjatykh/dobryj-kormchij-pochitanie-svjatitelja-nikolaja-v-hristianskom-mire/55?utm_source). Дата обращения: 19.11.2025–23.11.2025.

Целительский аспект почитания св. Николая Чудотворца и его проявление в новгородском искусстве xiii в. [Электронный ресурс]. (URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tselitelskiy-aspekt-pochitaniya-sv-nikolaya-chudotvortsa-i-ego-proyavlenie-v-novgorodskom-iskusstve-xiii-v?utm_source). Дата обращения: 19.11.2025–23.11.2025.

Русская иконопись от истоков до начала XVI века, IV.13. Вторая половина XV века. [Электронный ресурс]. (URL: https://www.icon-art.info/book_contents.php?book_id=7&ch_l2=13&chap=6&utm_source). Дата обращения: 19.11.2025–23.11.2025.

Русская иконопись от истоков до начала XVI века, IV.15. «Северные письма». [Электронный ресурс]. (URL: https://www.icon-art.info/book_contents.php?book_id=7&ch_l2=13&chap=6&utm_source). Дата обращения: 19.11.2025–23.11.2025.

Московская школа (древнерусское искусство). [Электронный ресурс]. (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%28%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29?utm_source). Дата обращения: 19.11.2025–23.11.2025.

Иконостас Архангельского собора. [Электронный ресурс]. (URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Iconostasis_of_the_Cathedral_of_the_Archangel?utm_source). Дата обращения: 19.11.2025–23.11.2025.