Фольклорные визуальные архетипы в советской анимации

Рубрикатор

1. Концепция 2. Визуальный ряд - Цвет - Архетипы персонажей - Архитектура и орнаменты 3. Заключение

Концепция

Активное обращение советской анимации к русским народным сказкам в 1940-е годы было обусловлено сочетанием художественных, идеологических и культурных факторов. В предвоенный и военный периоды государственная культурная политика стремилась опираться на национальные традиции как на источник единства и моральной устойчивости общества. Сказочные сюжеты, прочно укорененные в коллективном сознании, позволяли создавать произведения, которые одновременно развлекали, воспитывали и формировали позитивный образ национальной культуры. В условиях военного времени они выполняли и компенсаторную функцию: обращение к миру чудес, где добро неизменно побеждает зло, давало зрителю эмоциональную опору и напоминало о ценностях, способных поддержать человека в трудные периоды истории.

Одновременно с этим в 1940-е годы на «Союзмультфильме» формируется профессиональная школа художников и режиссеров, получивших образование в академических институтах и впитавших интерес к декоративности, живописности и народному искусству. Русская сказка становилась идеальным полигоном для развития выразительных и технических средств анимации: избыточная орнаментальность, пышные костюмы, архитектурные образы, мифологические существа — всё это позволяло художникам экспериментировать с формой, оставаясь в рамках тематики, которую государство считало культурно значимой и идеологически безопасной. Постепенно эстетика сказочной анимации превратилась в самостоятельное направление со своими устойчивыми художественными принципами.

реж. Иван Иванов-Вано, Александра Снежко-Блоцкая, «Гуси Лебеди», 1949 г.

Визуальная традиция советской анимации, обращающейся к русскому фольклору, представляет собой многослойную систему, в которой народно-художественное наследие взаимодействует с эстетикой эпохи, особенностями анимационного языка и стремлением отразить народную культуру через призму современности. На протяжении десятилетий аниматоры, художники-постановщики и режиссеры использовали устойчивые визуальные архетипы — элементы, обеспечивающие мгновенное узнавание народного мира: архитектурные мотивы древнерусской палаты и резных теремов, характерную орнаментальность, насыщенную красно-золотую палитру, типичные образы героев и повторяющиеся персонажные конструкции. Прикрепить карточку Эти элементы формируют визуальный код, по которому зритель легко идентифицирует пространство сказки независимо от стиля, жанра и времени создания фильма. Именно поэтому визуальные архетипы можно рассматривать не только как декоративный компонент, но и как важный механизм культурной идентификации, позволяющий связать традиционные фольклорные мотивы с задачами художественного высказывания. В анимации они становятся способом перевода народной традиции в медиа-формат, обеспечивая преемственность образов и создавая устойчивое представление о визуальном мире русской сказки.

Визуальный ряд

Цвет

Красный и золотой изначально занимали центральное место в русском орнаменте, вышивке, иконописи, праздничной одежде и деревянном зодчестве.

реж. Борис Степанцев, «Вовка в тридевятом царстве», 1965 г. / реж. Иван Иванов-Вано, Борис Бутаков, «Конек горбунок», 1975 г.

Красный соотносился с официальной символикой Советского Союза, но в сказочной эстетике он использовался прежде всего как традиционный художественный и культурный код. Золото же помогало создавать образ богатого и величественного культурного наследия, подчеркивая преемственность русского стиля.

реж. Гарри Бардин, «Летучий корабль», 1979 г. / реж. Михаил Цехановский, «Царевна лягушка», 1954 г.

Золотой ассоциировался с сакральным, небесным и царственным. Этот цвет так же позволял передавать сияние и чудесность мира сказки. Для художников анимации эти цвета становились своеобразной визуальной цитатой фольклора

реж. Михаил Цехановский, «Царевна лягушка», 1954 г. / реж. Иван Иванов-Вано, Александра Снежко-Блоцкая, «Гуси Лебеди», 1949 г.

В образах отрицательных персонажей советская анимация активно использовала темную и холодную палитру, подчеркивающую их связь с опасностью. Злодеи — Кощей, Баба Яга и их прислужники часто окружены мрачными декорациями.

реж. Гарри Бардин, «Летучий корабль», 1979 г. / реж. Михаил Цехановский, «Царевна лягушка», 1954 г.

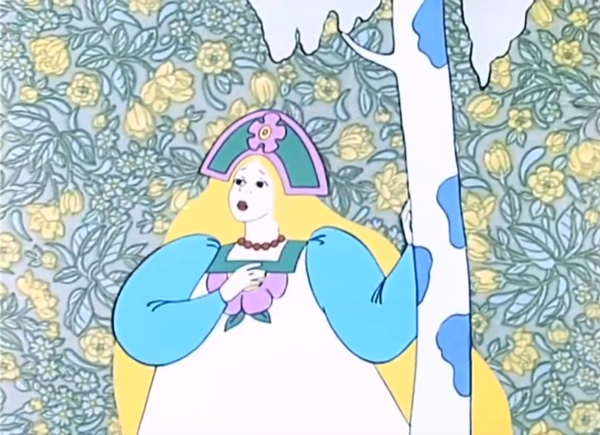

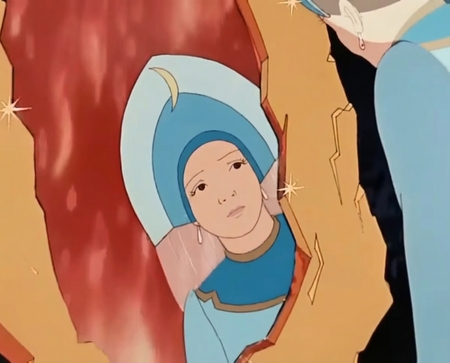

В образах царевен и молодых девушек часто использовалась белая и синяя палитра, подчеркивая их невинность и чистоту, мудрость и внутреннюю гармонию. Белый цвет символизировал свет, искренность и духовную ясность, а синий нежность и спокойствие. Вместе они создавали образ героини, которая олицетворяет моральную чистоту и природную доброту. Эти цвета визуально контрастировали с темными оттенками злодеев и красно-золотой декоративностью царского мира, выделяя

Архетипы персонажей

В советской анимации Баба Яга чаще всего изображалась с характерными чертами: длинный крючковатый нос, сутулая спина, мрачная одежда с этническими мотивами.

реж. Михаил Цехановский, «Царевна лягушка», 1954 г. / реж. Гарри Бардин, «Летучий корабль», 1979 г. / реж. Иван Иванов-Вано, Александра Снежко-Блоцкая, «Гуси Лебеди», 1949 г.

Её дом — избушка на курьих ножках, ярко декорированная, часто с деталями народной резьбы и украшений. Цвета её образа темные, иногда с яркими акцентами — зелёный, коричневый, чёрный — чтобы выделять её из «праздничной» красно-золотой палитры сказки. Основной атрибут ведьмы- ее ступа, которую она использует для полета.

реж. Александр Татарский, «Падал прошлогодний снег», 1983 г. / реж. Гарри Бардин, «Летучий корабль», 1979 г. / реж. Михаил Цехановский, «Царевна лягушка», 1954 г.

Архетип принцессы или молодой девушки основан на традиционном фольклорном образе чистой героини — нравственного идеала и духовной гармонии. Это персонаж, который не столько борется силой, сколько сохраняет внутреннюю правду и доброту, становясь своеобразным моральным центром повествования. Её внешность и манера поведения подчеркивают мягкость, скромность и благородство.

реж. Лев Атаманов, «Аленький цветочек», 1952 г. / реж. Виктор Громов, «Волшебная птица», 1953 г.

реж. Гарри Бардин, «Летучий корабль», 1979 г. / реж. Валерий Фомин, «По щучьему велению», 1984 г.

Такие героини часто оказываются объектами несправедливости, принуждения. Архетипическая принцесса в мультфильме также выполняет функцию путеводной звезды для героя: её образ задает направление поиска, мотивирует совершать подвиги и наполняет сюжет нравственным смыслом. Таким образом, она не пассивна — она является стержнем, вокруг которого выстраивается движение к свету, порядку и гармонии.

реж. Иван Иванов-Вано, Борис Бутаков, «Конек горбунок», 1975 г. / реж. Валерий Фомин, «По щучьему велению», 1984 г.

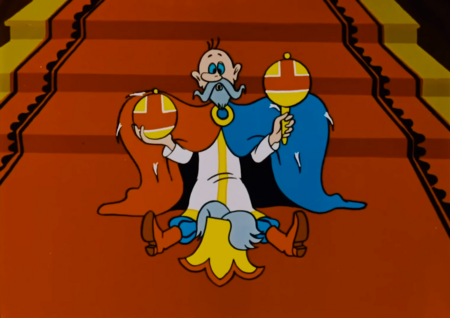

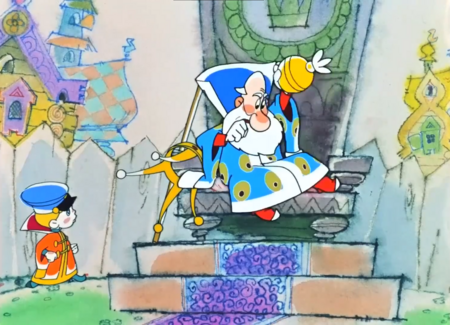

В советской анимации царя или князя показывают часто как недалекого, очень традиционного, властолюбивого или ленивого человека.

реж. Борис Степанцев, «Вовка в тридевятом царстве», 1965 г. / реж. Михаил Цехановский, «Царевна лягушка», 1954 г.

В одеянии почти всегда присутствуют красные или золотые элементы, носит монарх корону — символ власти. Архитектурный фон подчеркивает статус: тронный зал, богатые интерьеры, царские терема с резным декором.

реж. Гарри Бардин, «Летучий корабль», 1979 г. / реж. Валерий Фомин, «По щучьему велению», 1984 г. / реж. Валерий Фомин, «По щучьему велению», 1984 г.

Архетип простака в советской анимации основан на традиционном фольклорном образе неискушенного парня, чья наивность и внешняя непритязательность скрывают внутреннюю доброту, смекалку и способность к неожиданному героизму. Такие персонажи изначально представлены как ленивые, простодушные или не слишком инициативные, однако именно их искренность и человечность позволяют им обойти тех, кто кажется сильнее, умнее или знатнее.

реж. Иван Иванов-Вано, Александра Снежко-Блоцкая, «Гуси Лебеди», 1949 г. / реж. Иван Иванов-Вано, Борис Бутаков, «Конек горбунок», 1975 г.

Визуально мифические существа часто выглядели неоднозначно: они могли быть одновременно пугающими и смешными, мудрыми и непредсказуемыми.

реж. Иван Иванов-Вано, Борис Бутаков, «Конек горбунок», 1975 г. / реж. Леонид Носырев, «Вершки и Корешки», 1974 г. / реж. Валерий Фомин, «По щучьему велению», 1984 г.

Такие персонажи редко были однозначными врагами или союзниками; они выполняли роль испытания, помощника или независимого существа со своими целями. Мифологические существа усиливали атмосферу волшебства и делали сказочный мир глубже, многослойнее и более живым.

Архитектура и орнаменты

Архитектурные образы в советских мультфильмах, основанных на русских народных сказках, выполняли сразу несколько функций: они формировали пространство действия, создавали атмосферу сказочного мира и подчеркивали социальный статус персонажей.

реж. Виктор Громов, «Волшебная птица», 1953 г.

Например, царские терема и палаты изображались высокими, с резными наличниками, золотыми куполами и богатым декором, чтобы подчеркнуть величие и значимость персонажа.

реж. Лев Атаманов, «Аленький цветочек», 1952 г. / реж. Виктор Громов, «Волшебная птица», 1953 г. / реж. Гарри Бардин, «Летучий корабль», 1979 г.

Декорации, вдохновленные деревянным зодчеством, часто были стилизованы с упрощенными, но узнаваемыми формами. В то же время избы, домики крестьян или избушки Бабы Яги имели домашнюю форму, которая отличалась асимметрией и простотой.

реж. Гарри Бардин, «Летучий корабль», 1979 г. / реж. Леонид Носырев, «Вершки и Корешки», 1974 г. / реж. Лев Атаманов, «Аленький цветочек», 1952 г.

Немаловажную роль играл орнамент, будь то его элементы в одежде или зданиях. Визуальная функция орнамента была двойной: с одной стороны, он украшал кадр, придавал сцене богатство и ритм, с другой — выполнял символическую роль, подчеркивая статус персонажей, торжественность события или мистическую значимость предметов.

Таким образом, архитектура и орнамент вместе создавали единый образ, в котором традиционные фольклорные мотивы преобразовывались в узнаваемый художественный язык

Вывод

Обращение советской анимации к мотивам русских народных сказок было не просто художественным выбором, а культурной необходимостью эпохи. В условиях восстановления страны в послевоенное время сказка становилась универсальным инструментом возвращения общества к истокам, к прочным и укорененным традициям. Через визуальные архетипы, знакомые каждому, анимация мягко напомнила зрителям о непоколебимых ценностях: доброжелательности, честности, бескорыстии, мудрости и стремлении к справедливости.

реж. Виктор Громов, «Волшебная птица», 1953 г. (изображение увеличено нейросетью)

Сказки обладали особой силой именно потому, что они являются коллективным культурным наследием: у них нет конкретных авторов и политического подтекста. Они стоят над временем, что делало их безопасным и удобным материалом для художественного и воспитательного высказывания. Детям и взрослым одинаково понятны их моральные схемы — честь и подлость, храбрость и трусость. На их основе можно было в доступной форме объяснить, где добро и зло, при этом сохранив пространство для волшебства, юмора и эмоциональной глубины. Советская анимация, опираясь на фольклор, создала целостный художественный язык, который объединил народное наследие. Благодаря этому сказочные мультфильмы не только развлекали, но и выполняли важную культурную функцию — поддерживали связь поколений, сохраняли память о традициях и формировали систему нравственных ориентиров, понятных любому зрителю.

FOLKLORE IN RUSSIAN ANIMATION // Izba Arts URL: https://www.izbaarts.com/folklore-in-russian-animation/ (дата обращения: 19.11.2025).

The Many Faces of Baba Yaga // The Cambridge Language Collective URL: https://www.thecambridgelanguagecollective.com/europe/baba-yaga (дата обращения: 19.11.2025).

Depicting the Trickster: Soviet Animation and Russian Folktales // The Henry M. Jackson School of International Studies URL: https://jsis.washington.edu/wordpress/wp-content/uploads/sites/13/2016/05/Klots.pdf (дата обращения: 22.11.2025).

Soviet Mythology // Academia URL: https://www.academia.edu/Documents/in/Soviet_Mythology (дата обращения: 23.11.2025).

Цвет в искусстве: красный // Пермская художественная галерея URL: https://permartmuseum.ru/article/50 (дата обращения: 23.11.2025).

реж. Лев Атаманов, «Аленький цветочек», 1952 г.

реж. Иван Иванов-Вано, Александра Снежко-Блоцкая, «Гуси Лебеди», 1949 г.

реж. Гарри Бардин, «Летучий корабль», 1979 г.

реж. Борис Степанцев, «Вовка в тридевятом царстве», 1965 г.

реж. Александр Татарский, «Падал прошлогодний снег», 1983 г.

реж. Иван Иванов-Вано, Борис Бутаков, «Конек горбунок», 1975 г.

реж. Михаил Цехановский, «Царевна лягушка», 1954 г.

реж. Леонид Носырев, «Вершки и Корешки», 1974 г.

реж. Валерий Фомин, «По щучьему велению», 1984 г.

реж. Виктор Громов, «Волшебная птица», 1953 г.