Формирование музейного дела в исламском мире

Концепция исследования

Визуальное исследование посвящено изучению того, как в исламской цивилизации формировались и развивались традиции сбора, хранения и экспонирования культурных артефактов, а также тому, как эти традиции воплотились в современных музеях исламского искусства.

Тема исследования выбрана, поскольку музеи исламского искусства представляют собой важный инструмент сохранения культурных традиций. Они помогают проследить развитие исламской цивилизации и показать её вклад в мировую культуру.

Отбор материалов для визуального исследования будет строиться на подборе иллюстраций, отражающих основные этапы развития исламской культуры хранения: от ранних форм бережного отношения к рукописям и реликвиям до появления современных музейных институций. В визуальный ряд войдут изображения артефактов, рукописей, реликвариев, архитектуры исторических комплексов и помещений, связанных с хранением культурных ценностей, а также фотографии современных исламских музеев и их экспозиций. Такой материал позволит проследить путь: от древних практик хранения к сформировавшейся музейной системе настоящего времени.

Рубрикация исследования

- Ранние формы хранения сакральных и культурных объектов в исламском обществе. - Дворцовые сокровищницы и религиозные хранилища как предшественники музейных институций. - Возникновение первых музеев в XIX — начале XX века. - Современное исламское музейное дело: новые практики, национальные стратегии, перспективы развития. - Особенности исламской музейной традиции в контексте глобальных музейных практик.

Для анализа текстовых источников будут использованы фундаментальные труды по истории исламского искусства, музейного дела и культурологии, а также авторитетные онлайн-ресурсы (официальные сайты музеев, культурные порталы, научные статьи). Основное внимание будет уделено как академическим публикациям (монографиям, рецензируемым статьям по истории ислама и музеологии), так и проверенным справочным изданиям и материалам музейных служб. Отбор текстов будет осуществляться по критерию достоверности и релевантности: предпочтение отдаётся источникам, раскрывающим традиции хранения знаний и предметов в исламском мире. Тексты будут проанализированы критически, с выделением исторических фактов и сопоставлением точек зрения.

Ключевой вопрос исследования: «Каким образом традиции хранения культурных артефактов и священных книг в исламской цивилизации эволюционировали и оформились в современные музейные институции?»

Гипотеза исследования: несмотря на отсутствие института музея в классическом смысле в ранней исламской истории, в мусульманском мире всегда существовали аналогичные практики — сбор и хранение рукописей, коллекционирование реликвий, сокровищниц и «домов знаний» (Байт аль-хикма, дворцы халифов, комплексы при мечетях). Современные исламские музеи являются продолжением и осовремениванием этих традиций: они сохраняют и экспонируют духовные и культурные ценности Востока, укрепляя связь между прошлым и будущим наследием.

Ранние формы хранения сакральных и культурных объектов в исламском обществе

Истоки хранения знаний в исламской цивилизации восходят к самому раннему периоду становления ислама. Первым объектом, требовавшим особого сохранения, стал текст Корана, который в VII веке фиксировался как в устной форме, так и на различных материальных носителях. Именно с практики бережного отношения к священному тексту началось формирование традиции системного хранения духовного и интеллектуального наследия.

Визуализация интерьера религиозного хранилища (медресе или мечети) на основе исторических описаний, конец IX века.

Халиф Усман (644–656 гг.) кодифицировал текст и распоряжался помещать экземпляры единого «сводного» Корана в главные мечети Медины, Куфы, Басры и Дамаска. Таким образом уже в VII веке возникла практика специальных хранилищ священных текстов при религиозных сообществах. Одновременно при дворах первых омейядских халифов создавались придворные библиотеки. Так, в «Зелёном дворце» (аль-Хадра) Дамаска халиф Муавия (661–680 гг.) собрал книги, которые затем унаследовал его внук Халид. При аль-Валиде I библиотека продолжала пополняться — в ней собраны собрания книг самой династии Омейядов. После падения Омейядов (750 г.) эти коллекции исчезли, но уже тогда была заложена традиция придворного книгохранилища.

С приходом Аббасидов (VIII–IX вв.) библиотечное дело вышло на новый уровень. Второй аббасидский халиф аль-Мансур (754–775 гг.) основал первую династийную библиотеку в Багдаде, а при Харун ар-Рашиде (786–809) и аль-Мамуне (813–833) её фонды значительно выросли. Именно эти собрания послужили ядром знаменитого «Дома мудрости» (Байт аль-Хикма) — один из центров книжной и переводческой деятельности и хранения рукописей. Как отмечает Университет Чикаго, при мусульманах библиотеки часто создавались при мечетях, медресе и научных школах («домах мудрости»), выступая как хранилища как духовных, так и светских знаний. Подобные учреждения открывали свои фонды широкому кругу читателей: их книги были доступны учёным и гостям. Таким образом в IX–X веках в Исламском мире сложилась система централизованных знаний, совмещавшая религиозные и светские тексты.

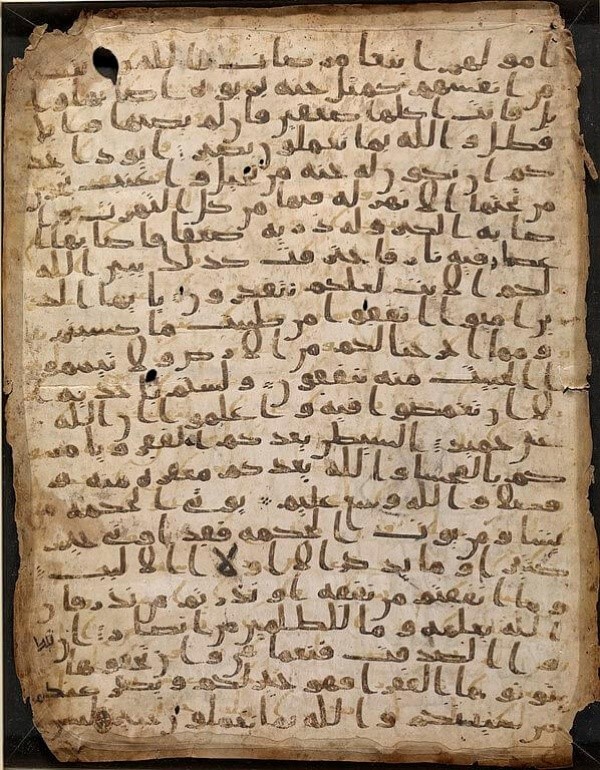

Санаанский палимпсест (Древнейший сохранившийся экземпляр рукописного текста Корана, VII век н. э.)

Санаанский палимпсест — древнейший сохранившийся экземпляр рукописного текста Корана, обнаруженный в мечети Аль-Сабир в Сане (Йемен) в конце XX века. Датируется VII веком нашей эры, вероятно, временем правления халифа Умара ибн аль-Хаттаба (634—644 гг.). Палимпсест представляет собой многослойный документ, верхний слой которого содержит известный канонический текст Корана, а нижний слой — значительно отличающийся вариант чтения священного писания мусульман. Двухслойная структура возникает вследствие повторной переработки старых документов, особенно ценных материалов вроде пергамента, которые были дорогими и редкими в древности.

Фрагменты манускрипта, известного как «Бирмингемский Коран» (Mingana Collection, Univ. of Birmingham). Радиоуглеродные данные указывают на очень раннюю дату пергамента (приблизительно VII в.)

Бирмингемская рукопись Корана — это древняя рукопись Корана, хранящаяся в библиотеке университета Бирмингема (Великобритания). Она является частью коллекции Мингана (ученый-ассириолог, специалист по ближневосточным культурам, известен созданием уникальной коллекции старинных манускриптов) и датируется VII веком нашей эры, что делает её одной из старейших известных копий священного текста ислама. Рукопись написана на пергаменте куфическим шрифтом.

Параллельно многие видные учёные и богословы создавали собственные коллекции. Например, по описаниям поздних авторов, у имама аш-Шафи‘и была целая комната с глиняными сосудами, полными переписанных рукописей, а библиотека хадиса-учёного Яхьи ибн Ма‘ина включала 114 сундуков и 4 крупных сосуда с манускриптами. Такие личные библиотеки часто жертвовались на вакф (религиозное пожертвование), что обеспечивало их сохранность. К концу IX в. книги начали активно распространяться по обширным землям халифата: писари в посольствах и караванных путях вывозили арабские манускрипты в провинции Ирана, Средней Азии, Закавказья, Северной Африки и в Испанию. Распространение рукописей заложило основу музейной традиции: культурное наследие стало собираться не только в центре, но и в региональных хранилищах, постепенно формируя систему будущих музеев.

Коран Маил (Ma’il Qur’an) (Ранний коранический кодекс, VIII–IX вв.)

Лист относится к одному из раннейших хиджазских коранических манускриптов. Такие рукописи создавались до широкого внедрения огласовок и точек, поэтому текст передан в архаичной орфографии.

В исламской Испании (аль-Андалус) складывались сходные практики. Так, в X–XI веках Кордова стала «жемчужиной Халифата»: при дворе халифа Абд ар-Рахмана III и его сына аль-Хакама II была устроена большая библиотека. Под управлением выдающейся писательницы и учёной Лубны Кордовской (ок. 984 г.) коллекция насчитывала порядка 400 000 томов, её каталог занимал 44 больших тома. По свидетельству хроник, библиотека аль-Хакама II, «не имевшая себе равных по содержанию», действительно хранила около 400 тыс. книг. Именно дворцовая библиотека Кордовы, багдадский Байт аль-Хикма и библиотека Фатимидов в Каире назывались «тремя великими библиотеками» исламского мира. В Каире, например, в 1004 г. по инициативе халифа аль-Хакима открыто «Дар аль-‘ильм» (Дом Знания) Фатимидов, описанный современными авторами как «одна из богатейших и пышнейших» библиотек Востока. Такие масштабные фондовые собрания, связанные с дворцами или мечетями, и стали прямыми прародителями музеев.

Дворцовые сокровищницы и религиозные хранилища как предшественники музеев

В раннем и средневековом исламском мире складывались две параллельные, но взаимодействующие модели накопления и хранения материальной и интеллектуальной культуры. Первая — дворцовая, где предметы, драгоценности, регалии и художественные изделия аккумулировались в интересах власти, демонстрировали статус и служили дипломации; вторая — религиозная (мечети, медресе, вакф-хранилища), где предметы хранились как «доверенные» или как общественные блага, служа религиозной памяти и образовательным функциям. Эти две модели — создали материальную и институциональную инфраструктуру, из которой в более поздние века эволюционировали музейные практики: систематизация коллекций, регистрация, демонстрация и публичный доступ.

Священные реликвии — коллекция разнообразных драгоценных вещей во дворце Топкапы в Стамбуле Набор реликвий, в числе которых есть личные вещи пророка, которые с XVI в. хранятся в османском дворце; служат примером дворцовых сакральных хранилищ, превращённых позднее в музейный показ.

Отпечаток стопы Пророка Мухаммада (ﷺ)

Дворцовые сокровищницы традиционно концентрировали предметы, накопленные в результате налогов, военных походов, дипломатических обменов и наград. Помимо утилитарной роли (монетный двор, хранилище ценностей), они были инструментом политической легитимации: демонстрация роскоши и «благоденствия двора» усиливала престиж правителя в глазах подданных и соседей. Наличие редких предметов — связывало правителя с более широкой религиозной и исторической традицией.

Чаша Пророка Мухаммада (ﷺ)

Религиозные учреждения — мечети, мавзолеи, сундуки при святилищах — выполняли и продолжают выполнять функции по сохранению предметов религиозной значимости: коранические рукописи, реликвии святых. Часто такие коллекции охранялись как «благословенные доверия» или формально закреплялись через waqf (вакф) — правовую практику религиозного пожертвования, гарантирующую постоянную поддержку хранилищ и библиотек. Waqf-модель обеспечивала долговременное финансирование, правовую «неизменность» судьбы коллекций и иногда — правила доступа и пользования. Реликвии Пророка (и другие «благословенные» предметы) получили особое место: они хранились в отдельных реликвариях, им приписывался «персональный» сакральный статус. Османская практика сохранения в Стамбуле после 1517 г. — классический образец: колоссальная коллекция реликвий и священных предметов получила постоянное, тщательно охраняемое место в дворце и стала символом преемственности халифской функции.

Плащ Пророка Коллекция во дворце Топкапы Стамбул, Турция

Императорские регалии и доспехи — примеры предметов, ранее хранившихся в придворных сокровищницах и служивших символами власти.

Сундук для хранения рукописей и реликвий — артефакты практик сохранения ценностей при дворе и в религиозных учреждениях.

Переход от закрытых сокровищниц и локальных религиозных хранилищ к музеям происходил постепенно. Высокая внутриобщинная ценность рукописей стимулировала появление специализированных хранилищ и приёмов консервации, а значит — институционализацию практик хранения.

Таким образом дворцовые сокровищницы и религиозные хранилища не просто предшествовали музеям хронологически — они дали музею ядро его функций: сохранение, смысловая репрезентация и публичная коммуникация ценностей.

Возникновение первых музеев в XIX — начале XX века

Европейское влияние и ориентализм В XIX веке в Европе растёт интерес к восточному (в том числе исламскому) наследию — археология, коллекционирование и выставки. Этот западный культурный импульс влияет и на османские элиты: они начинают воспринимать своё прошлое через призму музейности. Как отмечает исследование по музеологии, с середины XIX века «визуальное и текстовое представление прошлого» трансформируется в контексте национализма, империзма и ориентализма. Правовое оформление и институализация В 1889 году Османская империя приняла Положение о Имперском музее, которое формализовало создание музейной структуры и разделило коллекцию на несколько разделов: в том числе «исламское искусство». Защита культурного наследия Появление музеев также связано с необходимостью сохранить исламские артефакты, руины и религиозные вещи: было опасение, что без надзора многие предметы уйдут из империи.

Османские музеи создавались в период, когда европейские музеи активно собирали древности и восточные артефакты. Создание собственных музеев исламского искусства было способом ответить на внешнее давление — не просто терять культурные объекты за границей, но и заявлять о своём культурном наследии наравне с европейскими державами.

Археологический музей Стамбула, (Стамбул, Турция, 1869 г.)

Императорский музей (ныне — Археологический музей Стамбула, 1869 г.) Первый официальный музей Османской империи, один из первых музеев в исламской культуре. Основан в 1869 г. как «Императорский музей», расширен благодаря Османскому реформатору Осману Хамди-бею (1881–1906). Содержал древности, предметы искусства, исламские артефакты, археологические коллекции. Это был наиболее крупный музей исламского мира в XIX в. и первый, который систематически собирал исламские и доисламские артефакты.

Порфировые саркофаги византийских императоров, IV–XV века

Предметы, аккумулированные в Имперском музее Османской империи в 1889 г. (включая отдел «исламского искусства») — начало государственно-институциональной музейной практики в регионе. Порфировые саркофаги византийских императоров: изготовлены в IV–XV веках, уникальные погребальные памятники императоров Византийской империи, выполненные из ценного камня красного цвета.

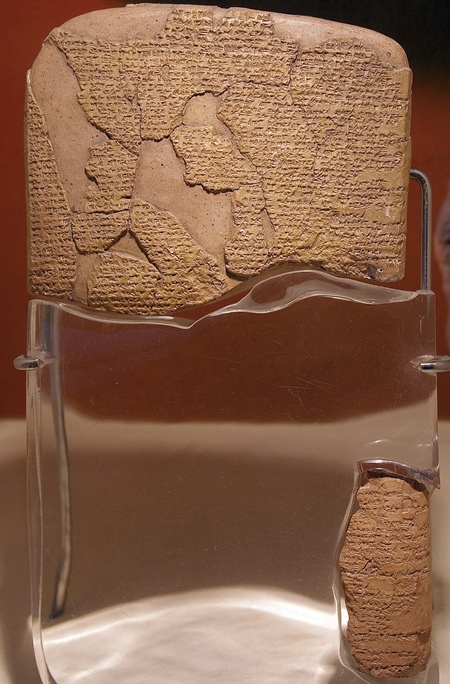

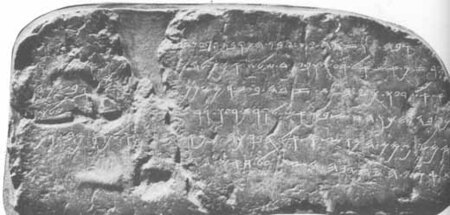

Египетско-хеттский мирный договор: подписанный в XIII веке до н. э., первый зафиксированный исторический документ международного мирного урегулирования между двумя великими державами древности.

Силоамская надпись: созданная в VIII веке до н. э., первая сохранившаяся надпись на древнееврейском языке, повествующая о создании тоннельного водоснабжения в Иерусалиме.

Каирский египетский музей (Каир, Египет, 1835 г.)

История Каирского египетского музея начинается с указа Мухаммеда Али-паши в 1835 году о создании департамента древностей. Затем, в 1858, французский исследователь Огюст Мариетт основал первую государственную коллекцию египетских артефактов и открыл музей в районе Булак. Позже, с 1891 по 1900 годы, музей носил название Гизехского, пока окончательно не стал называться Египетским музеем. Наконец, официальное открытие современного здания музея в самом сердце Каира состоялось 15 ноября 1902 года. С тех пор этот музей играет важнейшую роль в развитии науки египтологии и знакомит весь мир с культурой Древнего Египта.

Главный зал Булакского музея, 1872 году.

Музей располагает огромной коллекцией древнеегипетских артефактов, включающей сокровища Тутанхамона, золотые маски, украшения, саркофаги, статуэтки богов и фараонов, древние папирусы, алтари, домашнюю утварь и ритуальные принадлежности.

Главный зал Египетского музея

Пара скульптурных изображений фараона Аменхотепа III и его супруги царицы Тии, расположенных в центральном зале Каирского египетского музея.

Переход к музейности в исламском мире в XIX–начале XX века — это часть более широкой трансформации: под давлением европейского ориентализма, колониальных реалий и внутренней национальной политики исламское наследие получает институциональную форму.

Современные формы исламского музейного дела

Современные исламские музеи активно используются государствами как инструмент культурной дипломатии. Например, Катар через Qatar Museums (QM) стремится вывести исламское наследие на международную арену, привлекая внимание к своей истории, а также демонстрируя глобальное культурное лидерство.

Важно упомянуть стратегию ICESCO (Исламская организация по образованию, науке и культуре), которая недавно (2024) приняла план поддержки музеев в исламском мире. В частности, документ ICESCO предлагает: оцифровку коллекций, создание и обновление цифровых баз данных; усиление программ взаимодействия с сообществом; вовлечение местных сообществ; развитие международных выставок и мобильных экспозиций. Это показывает системный, институциональный подход к развитию музейной инфраструктуры, а не просто локальные проекты.

Музей исламского искусства (MIA), Доха, Катар, 2008 г.

Коллекция Музея исламского искусства (MIA) в Дохе включает произведения, охватывающие период в 14 веков — от VII до XX столетия. Эта коллекция считается одной из самых обширных в мире и представляет выдающиеся творения мастеров трех континентов. Она владеет широким корпусом манускриптов (включая ранние хиджазские фрагменты), редкими керамическими и металлоизделиями, школой сохранения и онлайн-каталогом. Согласно данным на начало первого года, собрание музея включало свыше 10 тысяч произведений искусства, созданных в рамках исламской культуры.

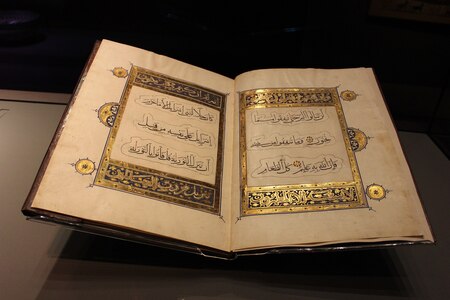

Страница знаменитого Синего Корана (IX или X век)

Одной из жемчужин коллекции является страница знаменитого Синего Корана, рукопись которой украшена редким индиговым цветом и датируется более чем тысячелетием давности, представляя собой один из красивейших образцов священных писаний мусульманского мира (IX или X век).

Музей исламской цивилизации, Шарджа, ОАЭ, 2008 г.

Музей исламской цивилизации в Шардже (ОАЭ) посвящен истории и культуре ислама. Изначально открыт в 1996 году как Исламский музей в историческом квартале города. Впоследствии коллекция была перенесена в отреставрированный комплекс старинного рынка Аль-Маджарра на берегу моря, где вновь торжественно открылась 5 июня 2008 года под новым именем — Музей исламской цивилизации. Экспозиция включает около 5 тысяч предметов.

Музеи исламского искусства стали частью амбициозных культурных программ стран Залива: они не просто хранят культурное наследие, но активно участвуют в культурных фестивалях, биеннале, образовательных инициативах. Например, QM объявляет о своих проектах, помимо Музея исламского искусства: выставочные площадки, творческие хабы, biennale исламского искусства.

Музеи исламского искусства сейчас — это не просто хранилища артефактов, а динамичные культурные и образовательные центры, встроенные в национальные стратегии и глобальные сети. Их задачи выходят за рамки сохранения: они формируют идентичность, ведут диалог с современностью, осваивают технологии и вовлекают общества.

Особенности исламской музейной традиции в контексте глобальных практик

Исламская музейная традиция акцентирует не только художественную ценность предмета, но и его текстовый, ритуальный и функциональный статус: рукописи и каллиграфия выступают одновременно как объекты поклонения, как носители знаний и как эстетические произведения. В музеях исламского мира экспозиция часто строится вокруг текста (Коран), орнамента и научно-практических артефактов, а также вокруг предметов, сохраняющих сакральную память.

Духовная значимость экспонатов: многие исламские музеи делают акцент на религиозной значимости предметов, таких как рукописные Кораны и каллиграфия, демонстрируя их священное происхождение, а не только эстетическое или историческое значение. Интеграция культуры и науки: наряду с искусством, исламские музеи часто представляют научные достижения, исторические артефакты и инструменты, формируя целостный образ исламской цивилизации. Просветительская роль: некоторые исламские музеи выступают платформой для образовательного и межкультурного диалога, способствуя пониманию ислама и борьбе со стереотипами. Современность и инновационность: исламские музеи внедряют современные технологии и образовательные программы, адаптируясь к мировым музейным стандартам и поддерживая интерес молодого поколения.

Заключение