Имитация фактур в черно-белой графике XVI–XVIII веков

Рубрикатор

1. Рубрикатор 2. Концепция 3. Алхимия штриха: визуальный язык и инструментарий гравера 4. Petrificatio: Архитектура тяжести и монументальность камня 5. Ferrum: Эстетика напряжения, металла и упругих форм 6. Carnis: Телесная мутация и биологическая пластика 7. Aqua: Динамика растворения и эфемерность стихии 8. Заключение 9. Источники

Концепция

В визуальной культуре Нового времени черно-белая графика функционирует как парадоксальная среда: будучи плоскостной и монохромной, она берет на себя задачу транслировать объем, вес и тактильные свойства материального мира. Если живопись располагает цветом для имитации реальности, то гравюра XVI–XVIII веков вынуждена оперировать предельно ограниченным инструментарием — бинарной оппозицией черного штриха и белой бумаги. В этом ограничении рождается уникальный феномен: гравюра становится не просто способом тиражирования изображения, а лабораторией симуляции, где визуальный образ обретает физическую убедительность, опережая возможности ремесленного производства.

В эпоху, лишенную тактильных медиа, именно эстамп стал главным тренажером для глаза, приучая зрителя «осязать» взглядом. Художник-гравер здесь выступает в роли алхимика, совершающего трансмутацию: с помощью ритма резца и густоты штриховки он заставляет бумажный лист обретать тяжесть тесаного камня, холодный блеск стали, податливость человеческой плоти или эфемерность водной стихии. Эта способность графики имитировать сопротивление материала (или его отсутствие) становится ключевым драйвером стилевой эволюции.

Мы наблюдаем, как на протяжении трех столетий меняется само «агрегатное состояние» искусства. Это движение от твердого к жидкому, от статики к динамике. Эволюция графического языка идет по пути постепенного размягчения изображаемой материи: от строгой тектонической логики Ренессанса, где лист организован подобно каменному фасаду, через агрессивную пластику «железного стиля» к биологической мутации кнорпельверка и, наконец, к полному распаду формы в эстетике рококо. Здесь линия перестает быть просто контуром — она становится нервом, волокном, трещиной, пеной.

В этом контексте особый интерес представляют стратегии таких мастеров, как Ганс Вредеман де Врис, Адам ван Вианен и Жюст-Орель Мейссонье. Де Врис конструирует на бумаге идеальную каменную кладку, создавая иллюзию монументальности и веса, неподвластную времени. Ван Вианен совершает революцию восприятия в XVII веке: в его работах металл теряет свою кристаллическую решетку, превращаясь в текучую, вибрирующую массу, напоминающую органическую ткань или расплавленный воск. Мейссонье же в XVIII веке использует возможности офорта, чтобы зафиксировать невозможное — стихию воды, где рокайльный завиток имитирует случайность брызг и морской пены.

Современный исследователь видит в этих листах не просто декоративные схемы, а прототип виртуальной реальности. Гравюра создавала «спецэффекты» своего времени, позволяя зрителю пережить тактильный опыт без физического контакта с объектом. Графический лист здесь — это поле напряжения между абстракцией линии и натурализмом фактуры. Художник не копирует природу, а конструирует новую материальность, где золото может быть мягким, как кожа, а камень — легким, как облако.

Цель моего исследования — показать, каким образом черно-белая графика решала задачу имитации фактур и как смена «материальных кодов» влияла на восприятие стиля. Ключевой вопрос работы: можно ли рассматривать историю орнамента не как смену узоров, а как историю изменения плотности и пластичности вещества, зафиксированного на бумаге?

В рамках визуального исследования я сознательно отказываюсь от линейной хронологии в пользу морфологического анализа. Материал структурирован по принципу имитируемой фактуры («Камень», «Металл», «Плоть», «Вода»). Такой подход позволяет проследить, как менялась техника визуального обмана и как гравюра учила европейский глаз различать нюансы материального мира через абстракцию черно-белого штриха.

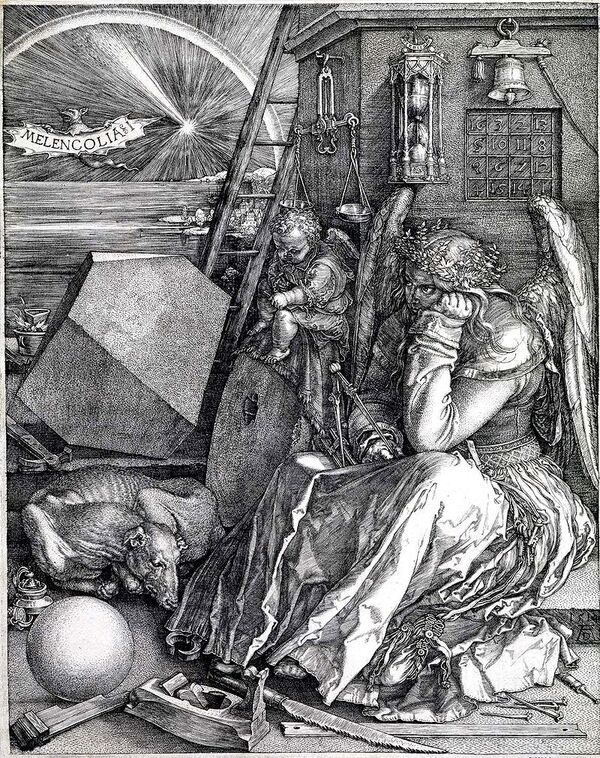

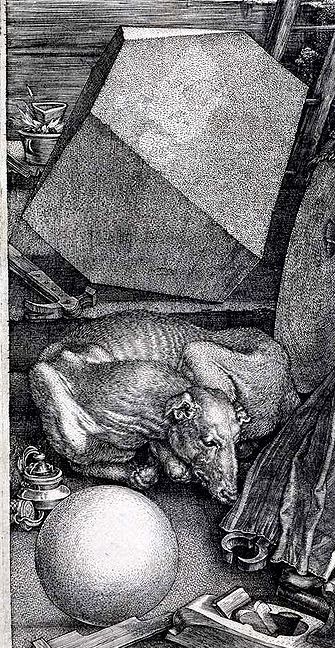

слева: Альбрехт Дюрер. Меланхолия I. 1514, справа: фрагмент гравюры Альбрехт Дюрер. Меланхолия I. 1514

Алхимия штриха: визуальный язык и инструментарий гравера

Резцовая гравюра не терпит спонтанности. Любая фактура создается через систему перекрестных штрихов. Чем плотнее сетка, тем «тяжелее» кажется объект.

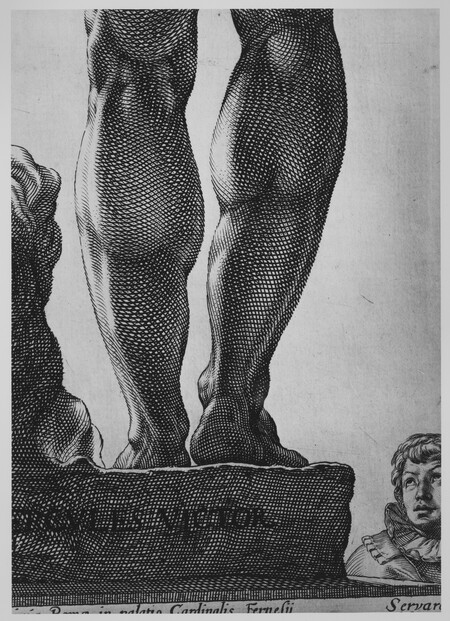

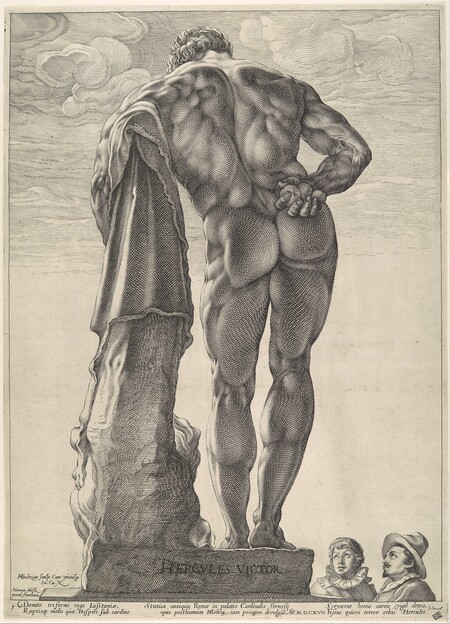

Хендрик Гольциус. Геркулес Фарнезский. Ок. 1592.

Гольциус демонстрирует технику «разбухающей линии». Линия становится толще в середине и тоньше на концах, создавая иллюзию выпуклого объема на плоской бумаге.

Фрагмент штриховки.

Глаз зрителя смешивает черное и белое, воспринимая это как серый полутон разной интенсивности. Это база для имитации любой фактуры.

Petrificatio: Архитектура тяжести и монументальность камня

В XVI веке гравюра мыслит категориями зодчества. Лист бумаги превращается в каменный фасад. Главная задача — передать вес и незыблемость конструкции.

Ганс Вредеман де Врис. Кариатиды. 1565.

Ганс Вредеман Де Врис создает иллюзию колоссальной тяжести. Фигуры кариатид словно высечены из гранита и вросли в постаменты.

Детали постаментов. Имитация каменной кладки.

Жесткая, геометрическая штриховка имитирует тесаный камень. Здесь нет места случайности.

Вендель Диттерлин. Портал. 1598.

У Диттерлина камень становится агрессивным. Острые углы руста выступают вперед, угрожая зрителю.

Джованни Баттиста Пиранези. Архитектурная фантазия. Середина XVIII в.

Фрагмент офорта Пиранези.

Если де Врис строит идеальный новый камень, то Пиранези воспевает руину. Но в обоих случаях мы физически ощущаем твердость материала.

Камень в гравюре — это символ порядка. Он задает жесткую сетку координат, которую последующие стили будут пытаться разрушить.

Ferrum: Эстетика напряжения, металла и упругих форм

Камень сменяется металлом. Появляется стиль, вдохновленный кузнечным делом. Гравюра начинает имитировать тонкие, упругие листы материала.

Корнелис Флорис II. Страпверк. 1557.

Орнамент Корнелиса Флориса напоминает вырезанную из жести ленту. У нее есть острые края, она изгибается, но не ломается.

Деталь орнамента.

Гравюра передает упругость материала через четкий, каллиграфический контур без глубоких теней.

Даниэль Хопфер. Эскиз декора доспехов. XVI в.

Хопфер переносит на бумагу технику травления оружейной стали. Черный фон имитирует чернение, а белый узор — полированный металл.

Деталь орнамента.

Ганс Колларт. Проект подвески. Ок. 1580.

В ювелирных проектах линия становится тонкой, как игла. Задача — показать холодный блеск золота.

«Железный стиль» научил гравюру дисциплине линии и передаче напряжения.

Carnis: Телесная мутация и биологическая пластика

XVII век совершает революцию фактуры. Геометрия исчезает. Появляется Кнорпельверк. Гравюра начинает имитировать мягкую, податливую органику.

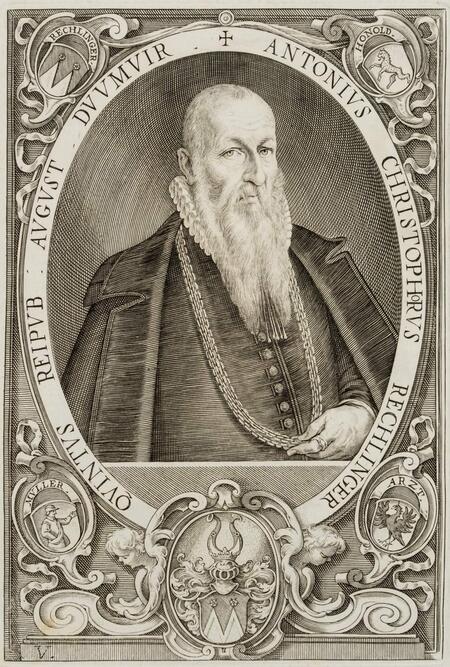

Рама картуша пульсирует. Мы видим складки, наплывы, утолщения. Это тактильная графика: глаз буквально «ощупывает» мягкую поверхность. Килиан использует мягкую, тающую штриховку, чтобы стереть границу между формой и фоном.

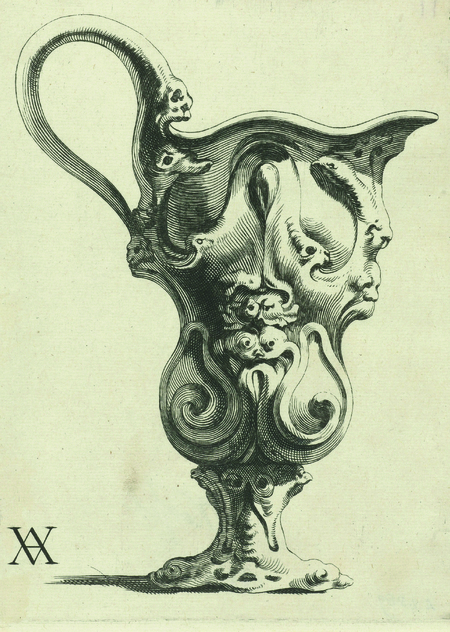

Адам ван Вианен. Проект серебряного кувшина. 1614.

Вершина имитации плоти. Кувшин кажется единым организмом. Серебро здесь лишено кристаллической решетки, оно ведет себя как слизь или мембрана.

Деталь гравюры А. ван Вианена.

Михель Мосин. Картуш с черепом. Середина XVII в.

Сочетание сухой кости черепа и мягкой «кожаной» рамы создает жуткий контраст фактур.

Деталь.

Гравюра XVII века преодолела сопротивление материала, научившись изображать переход неживого в живое.

Aqua: Динамика растворения и эфемерность стихии

XVIII век приносит освобождение от веса. Материя теряет плотность. Рокайль — это попытка зафиксировать в гравюре стихию воды: брызги, пену, волну.

Жюст-Орель Мейссонье. Проект фонтана. 1730-е

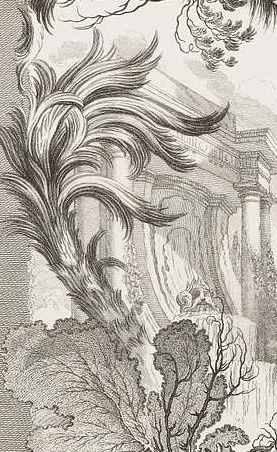

Мейссонье игнорирует гравитацию. Вода и камень в его гравюре изображены одним и тем же вибрирующим штрихом. Граница между твердым и жидким стерта.

Фрагмент офорта Мейссонье.

Франсуа Буше. Рокайльный мотив. Середина XVIII в.

Линия становится прерывистой, «дрожащей», передавая игру света. Асимметрия рокайля — это слепок случайности.

Пьер-Эдм Бабель. Виньетка. Ок. 1750.

В рококо материя окончательно испаряется. Гравюра фиксирует лишь игру света на поверхности.

Заключение

Можно сделать вывод что орнаментальная гравюра была лабораторией симуляции. Мастера последовательно осваивали имитацию всё более сложных субстанций: от понятного камня к упругому металлу, затем к пугающей плоти и, наконец, к неуловимой воде. Гравюрный лист стал той средой, где материя теряла свои физические свойства, превращаясь в чистую идею формы.