Институциональная критика в работах современных художников

Рубрикатор

1. Концепция 2. Колониализм 3. Критика власти 4. Экология 5. Технологии 6. Заключение

Концепция

Когда мы приходим на современную выставку, иногда возникает чувство, что искусство говорит с нами на особом языке — оно задает неудобные вопросы, показывает знакомые вещи под неожиданным углом и заставляет задуматься о том, что обычно остается за пределами нашего внимания. Мое исследование — это попытка понять этот язык и услышать, о чем же на самом деле говорят с нами современные художники. Что их волнует, тревожит, возмущает? Что заставляет создавать работы, которые бросают вызов привычным нормам и вскрывают проблемы, о которых общество предпочитает молчать?

Я смотрю на их творчество сквозь призму институциональной критики — не как на сухую теоретическую концепцию, а как на живой художественный метод. Это способ мышления, который помогает художникам показывать скрытые механизмы власти, несправедливости и контроля, встроенные в самые разные сферы нашей жизни: от музейных залов до цифровых алгоритмов, от политических систем до экологических практик. Хотя у институциональной критики есть своя история и свои «волны», мне интересно не столько пересказывать их, сколько услышать голоса сегодняшних художников. Что они считают важным здесь и сейчас? Как они используют визуальные образы, инсталляции, перформансы или цифровые пространства, чтобы сделать невидимое — видимым?

В фокусе моего внимания — четыре ключевые темы, которые, как кажется, определяют повестку современного искусства последнего десятилетия. Они не просто присутствуют в работах, а становятся точками напряжения, через которые художники ведут диалог со зрителем и с обществом в целом.

Первая тема — это переосмысление колониального прошлого и расового неравенства. Современные художники не просто вспоминают историю, но вскрывают её болезненные последствия в сегодняшних культурных и социальных иерархиях. Через свои работы они задаются вопросами: чьи голоса по-прежнему не слышны в наших музеях и медиа? Чью память мы игнорируем? Как колониальное наследие продолжает влиять на наше восприятие друг друга? Это искусство становится формой восстановления справедливости — возможно, запоздалой, но от этого не менее важной.

Вторая тема — это критика власти в самых разных её проявлениях: политической, экономической, медийной. Художники визуализируют абсурд бюрократии, показывают, как язык пропаганды проникает в повседневность, и исследуют механизмы давления на гражданское общество. Их работы часто становятся зеркалом, в котором общество может увидеть свои самые уязвимые места.

Третье направление — экология. Сегодня это уже не просто восхищение природой или пейзажная живопись, а острая реакция на катастрофы, вызванные человеком. Через свои работы авторы спрашивают: что мы оставим после себя? Можно ли остановить потребительское отношение к планете? Как искусство может помочь переосмыслить наши отношения с окружающим миром? Эти вопросы перестают быть абстрактными и становятся личными для каждого зрителя.

И наконец, технологии. Художники исследуют, как цифровые системы влияют на наше сознание, как алгоритмы управляют нашим поведением, а виртуальная реальность подменяет живой опыт. Они показывают, что технологии — это не только удобство и прогресс, но и новые формы контроля, отчуждения и одиночества. В их работах мы видим попытку понять, что значит быть человеком в мире, где большая часть жизни проходит онлайн.

Таким образом, я хочу показать, что современные художники — это не просто создатели арт-объектов, а важные собеседники в самых сложных общественных диалогах. Их работы — это способ мыслить, сопротивляться, предлагать альтернативы. Через призму институциональной критики становится видно, что искусство сегодня — это не про «украшение жизни», а про её осмысление.

Колониализм

В рамках исследования институциональной критики в современном искусстве тема колониализма занимает особое место. Художники, работающие с этим наследием, обращаются не только к историческим событиям, но и к механизмам их закрепления в современных институциях — музеях, архивах, академических системах. Они показывают, как культурные нарративы, сформированные в колониальную эпоху, продолжают определять логику представления «иного» и сегодня. Через художественные практики авторы не просто обличают прошлое, но и переосмысливают сами институты, хранящие и транслирующие это наследие. В этой главе рассматривается, как современные художники используют язык институциональной критики для деконструкции колониальных структур, превращая музейное пространство в поле для диалога, конфликта и переосмысления истории.

Джон Акомфра «Vertigo Sea» (2015)

Проект представляет собой 48-минутную видеоработу, выполненную в формате трехканальной инсталляции.

Главная тема — исследование травмы, вызванной колониализмом, и ее продолжающегося эха в современном мире.

Акомфра показывает, что колониализм — это не закрытая историческая глава. Его логика насилия, эксплуатации и иерархии продолжает работать сегодня, просто меняя формы

Джон Акомфра «Vertigo Sea» (2015)

Центральный образ — море-архив, гигантская братская могила, из глубин которой художник поднимает вытесненные трагедии: призраков работорговли и сегодняшних мигрантов. Это водное пространство становится главным хранилищем коллективной травмы. Сквозь него Акомфра проводит шокирующую параллель, стирая границу между охотой на китов и торговлей людьми. В его монтаже убийство животного и заковывание человека в цепи предстают равнозначными актами хищнического потребления в рамках одной колониальной системы. Эта логика находит продолжение в метафоре музея: застывшие чучела в витринах олицетворяют, как история обездвиживается и лишается боли, превращаясь в нейтральный экспонат. Противопоставлением этому служат фигуры-свидетели — одинокие люди на пустынных берегах, чье молчаливое присутствие напоминает о неотпущенном прошлом. Наконец, сама вода у Акомфры обретает двойную природу: она и непреодолимый барьер, разделяющий миры, и единая стихия, навсегда связавшая континенты общей историей насилия.

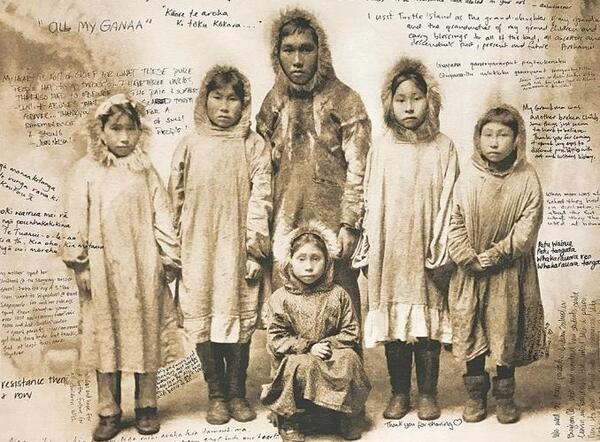

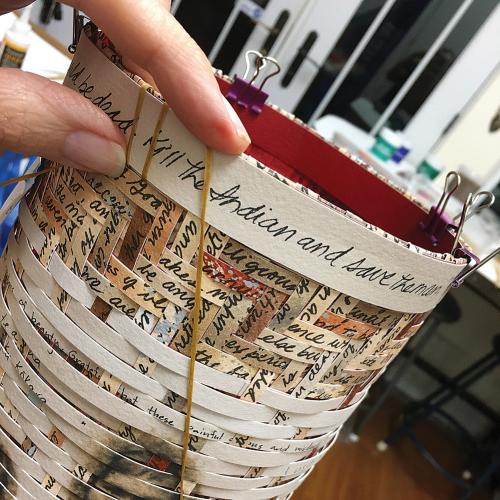

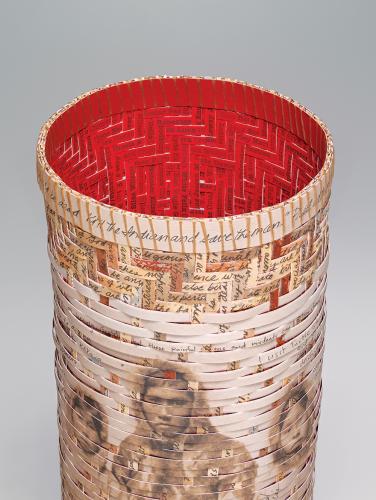

Шан Гошорн «The Violence of a Civilization» (2017)

Проект Шан Гошорн ведет прямой диалог с институциями — архивом, правовой системой и этнографическим музеем, — которые исторически легитимировали колониальную власть. Художница раскрывает колониализм не через призму физического насилия, а как систему производства знания, где антропологические классификации и бюрократический учет создавали иерархии, объявляя одни культуры «нормой», а другие — объектами для изучения и исправления.

Шан Гошорн «The Violence of a Civilization» (2017)

Используя форму традиционной корзины, Гошорн совершает акт деконструкции: она вплетает в узоры документы колониального архива — карты резерваций, приказы о переселении, отчёты школ-интернатов. Безличные инструменты административного насилия таким образом превращаются в материал личного и коллективного высказывания. Этот жест — прямой вызов музею, который десятилетиями хранил подобные документы как «нейтральные свидетельства», одновременно представляя корзины как аполитичные «этнографические объекты». Гошорн насильственно восстанавливает разорванную связь, демонстрируя нераздельность традиционного ремесла и колониальной травмы.

Шан Гошорн «The Violence of a Civilization» (2017)

Шан Гошорн «The Violence of a Civilization» (2017)

Её работа в музейном пространстве становится зеркалом, заставляющим институцию увидеть собственную роль в истории угнетения. Оспаривая монополию музея на интерпретацию, художница сама становится исследователем, который анализирует и перерабатывает наследие колониальной системы её же собственными документами. Это не память о колониализме, а акт его преодоления внутри породившего его института. Гошорн не только обнажает насилие архива, но и предлагает стратегию исцеления — переплавку языка угнетения в язык сопротивления, лишающий институциональную власть молчаливого соучастия в несправедливости.

Критика власти

Если колониализм — это разговор о прошлом, которое продолжает жить в музейных залах, то критика власти — это прямой разговор о настоящем. Художники, работающие в этом направлении, пристально вглядываются в те механизмы, которые сегодня определяют нашу повседневность. Их работы задают неудобные, но важные вопросы. Через свои проекты они не столько обвиняют конкретных политиков, сколько исследуют саму природу власти.

В этой главе мы увидим, как современное искусство становится своеобразным детектором, который помогает разглядеть неочевидные проявления власти вокруг нас.

Таня Бругера «Tatlin’s Whisper #6» (2014)

Несостоявшийся перформанс, обернувшийся успешной провокацией властей. Его целью было дать кубинцам возможность мирно высказать свои идеи о будущем нации после возобновления отношений между США и Кубой.

Он был запланирован на 30 декабря 2014 года на площади Революции в Гаване и не был осуществлен в публичном пространстве. Вместо этого художница и несколько участников были задержаны властями Кубы. Этот факт — не провал проекта, а, напротив, его кульминация и главный смысл. Само предотвращение перформанса стало мощнейшим актом институциональной критики, где репрессивный ответ института власти становится финальным и самым важным элементом художественного жеста.

Кадер Аттиа «Reason’s Oxymorons» (2015)

Кадер Аттиа «Reason’s Oxymorons» (2015)

Инсталляция, напоминающая архив или учебное пространство, выступает метафорой для иллюстрации структур власти, которые контролируют доступ к знаниям, определяют, что считается «важным», и способны формировать наше представление о культурном и историческом прошлом. Эта архитектура, похожая на пространство корпораций и организаций помощи, подчеркивает, насколько институции могут структурировать субъективный опыт, закрепляя колониальные, неолиберальные или доминирующие дискурсы.

Кадер Аттиа «Reason’s Oxymorons» (2015)

Таким образом, посредством соединения искусства и исследовательских методов Аттиа бросает вызов институциональной идее о нейтральности и объективности знания, показывая, что всё знание— это форма власти, и что искусство может стать инструментом деконструкции этих структур, способным освободить новые мысли и диалог.

Тистер Гейтс «Sanctum» (2015)

Тистер Гейтс «Sanctum» (2015)

Проект «Sanctum» использует пространство разрушенной церкви для создания перформанса, где звуковое пространство становится формой социальной и культурной критики — переосмысления городских пространств, места искусства и сообщества.

Создавая структуру внутри руин средневекового храма — памятника религиозной и исторической власти — проект ставит под вопрос традиционные легитимные формы власти и контроля над пространством. Восстановление и переосмысление этого пространства подчинено инициативе художника, а не официальных структур, что подрывает роль институций как единственных хранителей и регуляторов культурного наследия.

Тистер Гейтс «Sanctum» (2015)

Экология

Сегодня художники обращаются к теме экологии, чтобы говорить о системных проблемах: о неравенстве, о последствиях колониализма, о влиянии корпораций на планету и о роли институций в усугублении или решении климатического кризиса. Их работы показывают, что экология — это не только про природу, но и про власть, экономику и социальную справедливость.

В этой главе мы рассмотрим, как современные художники используют язык институциональной критики, чтобы поднять вопросы экологических проблем.

Пьер Юиг — Инсталляция для «dOCUMENTA (13)"(2012)

В этом проекте тема экологии проявляется не как отдельная тема, а как инструмент самой критики. Хюиг использует экологические процессы, чтобы атаковать основы музейной институции. Он берет главные принципы музея и ставит их под сомнение с помощью живой, неконтролируемой природы.

Пьер Юиг — Инсталляция для «dOCUMENTA (13)», (2012)

Музей традиционно создает стерильную, предсказуемую среду, где все подчинено задаче демонстрации артефактов человеку-зрителю. Хюиг же наполняет это пространство тем, что нельзя до конца приручить: роем пчел, чье поведение непредсказуемо; стоячей водой, в которой кишат микроорганизмы; собакой, которая свободно перемещается, игнорируя условности музейного этикета.

Этим проектом художник показывает, что музей как институт устарел, пока он считает себя крепостью, отделенной от природы, и что будущее — за признанием взаимосвязей и отказом от тотального доминирования над средой.

Пьер Юиг — Инсталляция для «dOCUMENTA (13)» (2012)

Мона Хатум «Remains of the Day» (2016-2018)

Мона Хатум «Remains of the Day» (2016-2018)

В своей инсталляции Хатум создает образ социального коллапса, усугубленного экологической катастрофой. Обугленные предметы домашнего обихода — это не просто последствия пожара; это свидетельство того, как экологический кризис ударяет в первую очередь по самому уязвимому — частной жизни, дому, семье. Художница смещает фокус с глобальных процессов на последствия, которые ощущают обычные люди: внезапную утрату крова, безопасности и всего, что составляло их повседневность.

Через эту призму экология предстает не как абстрактная проблема «планеты», а как острейший социальный вопрос. Кризис непропорционально сильно затрагивает тех, у кого меньше ресурсов для защиты.

Помещая эти «социальные руины» в стерильное пространство музея, она обнажает разрыв между теми, кто наблюдает за катастрофой с безопасного расстояния (в роли зрителей в галерее), и теми, кто переживает ее на себе. Работа Хантум заставляет задуматься: не являемся ли и мы, посетители музея, частью системы, которая своей пассивностью и потреблением усугубляет неравенство, делая одних жертвами экологического кризиса, а других — его сторонними наблюдателями?

Мона Хатум «Remains of the Day» (2016-2018)

Технологии

Тема технологий в современном искусстве давно вышла за рамки восхищения цифровым прогрессом. Сегодня художники все чаще обращаются к технологиям как к инструменту власти, контроля и социального расслоения. Их работы исследуют, как алгоритмы и системы формируют новую реальность, где человек оказывается одновременно и пользователем, и товаром. В этой главе мы рассмотрим, какие вопросы поднимают современные авторы через язык институциональной критики сегодня.

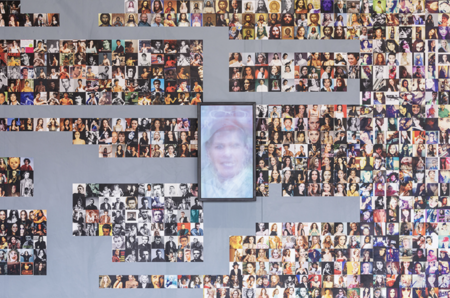

Тревор Паглен, Кейт Кроуфорд — «Training Humans» (2019)

Тревор Паглен, Кейт Кроуфорд — «Training Humans» (2019)

В этом проекте художники сосредотачиваются на самом фундаменте современных нейросетей — тренировочных данных. Они буквально выставляют в музейном пространстве залы, заполненные тысячами фотографий из датасетов, на которых десятилетиями учились алгоритмы распознавания лиц. Эти изображения, собранные без согласия людей и размеченные предвзятыми ярлыками, показывают, что технология с самого начала была построена на архаичных стереотипах и социальных предрассудках.

Алгоритмы здесь не просто становятся инструментом власти — они с самого рождения несут в себе зерно несправедливости, систематизируя и усиливая её в масштабах. Проект обвиняет не абстрактный технокапитализм, а саму материю технологии, разоблачая её как продукт неустранимой человеческой субъективности, выдающей себя за научную истину.

Тревор Паглен, Кейт Кроуфорд — «Training Humans» (2019)

Пол Чан «Breathers» (2022)

Пол Чан «Breathers» (2022-2023)

Пол Чан в этом проекте уделил особое внимание воздуху и дыханию, что связано с его стремлением сделать паузу от постоянного использования технологий, особенно в эпоху распространения гаджетов и появления усталости от техники. Скульптуры, выполненные из нейлона и оснащённые вентиляторами, создают движения, напоминающие анимацию или видео на повторе, что позволяет зрителям воспринимать их как живые, движущиеся объекты.

Пол Чан «Breathers» (2022-2023)

Своим проектом Чан, по моему мнению, критикует общество потребления, в котором массовое распространение смартфонов, экранов и рекламы способствует превращению человеческого внимания в товар. Проект «Breathers» предлагает альтернативное восприятие и взаимодействие с миром через дыхание и воздух, что противопоставляется индустриальному рынку внимания и развлечений.

Заключение

Таким образом, современные художники стали важнейшими собеседниками в диалоге о ключевых проблемах нашего времени. Через призму институциональной критики мы увидели, как искусство превращает музейные пространства в площадки для разговора.

Художники сегодня не просто создают произведения — они предлагают посмотреть на реальность под другим углом. Их работы становятся мостом между личным опытом и системными проблемами, между прошлым и настоящим. Они напоминают нам: то, что кажется незыблемым может и должно подвергаться переосмыслению.

https://morebook.ru/tema/segodnja/item/1705315103118 (Дата обращения 24.11.25)

https://www.americanindianmagazine.org/story/filling-silence (Дата обращения 24.11.25)

https://news.artnet.com/art-world/kader-attia-reparations-repair-834059 (Дата обращения 09.11.25)

https://news.artnet.com/art-world/kader-attia-reparations-repair-834059 (Дата обращения 09.11.25)

https://www.designboom.com/art/theaster-gates-sanctum-bristol-temple-church-11-02-2015/ (Дата обращения 09.11.25)

https://www.situations.org.uk/projects/theaster-gates-sanctum/ (Дата обращения 09.11.25)

https://www.estherschipper.com/exhibitions/386-untilled-pierre-huyghe/ (Дата обращения 24.11.25)

https://artsandculture.google.com/asset/whale-chris-jordan/-gEMCd5mMaLgXg?hl=en (Дата обращения 10.11.25)

https://walkerart.org/calendar/2022/paul-chan-breathers (Дата обращения 11.11.25)

https://whitewall.art/art/tania-bruguera-takes-turbine-hall/ (Дата обращения 11.11.25)

https://skillbox.ru/media/design/5-znamenityh-proektov-mony-hatum/ (Дата обращения 24.11.25)

https://elephant.art/didnt-want-mum-uncertainty-parenthood-new-identity/mona-hatoum-remains-to-be-seen-white-cube-bermondsey-12-september-3-november-2019-medium-res-2/ (Дата обращения 24.11.25)

https://www.fondazioneprada.org/project/training-humans/?lang=en (Дата обращения 24.11.25)

https://source.washu.edu/2017/08/kader-attia-reasons-oxymorons/ (Дата обращения 24.11.25)