Степан Лукьянов и Марина Андрейкина — о театре, дизайне и образовании

Марина Андрейкина, театральный менеджер, педагог и первый директор «Электротеатра Станиславского», поговорила с театральным художником, дизайнером и преподавателем профиля «Ивент. Театр. Перформанс» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Степаном Лукьяновым — получился разговор о театре и дизайне, что их роднит и разъединяет, можно ли понимать дизайн в широком смысле и что об этом говорит этимология, для чего искусственный интеллект художнику, о Московском музее дизайна, об образовательных трендах, о мастерстве, навыках, скиллах и возможностях получить новые профессии, о том, можно ли сделать нереализуемый замысел реализуемым, и чего ждать от грядущих театральных курсов ДПО Школы дизайна.

Балет «Путеводитель по балету». Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского. 2021 Художник-постановщик С. Лукьянов. Художник по костюмам А.Нефедова. Фотограф А.Чунтомов

Балет «Путеводитель по балету». Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского. 2021 Художник-постановщик С. Лукьянов. Художник по костюмам А.Нефедова. Фотограф А.Чунтомов

о месте театра в жизни

М: На твоем личном сайте первым разделом идет театр — так ты определяешь место театра в своей жизни?

С: Место театра в моей жизни не то чтобы первое, но наиболее, так скажем, обширное. Не новость, что театр — это вещь, которая в себе соединяет почти всё, почти все возможные направления искусств. Поэтому, когда я занимаюсь театром, я соприкасаюсь и работаю в очень разных областях и это занимает очень большое время. Самые непростые и при этом для меня самые важные работы случились в театре, то есть, у этой деятельности очень большая глубина и объём. Поэтому получается, что она выходит на первое место. Хотя в обычной, повседневной, так скажем, профессиональной жизни я бы так не стал говорить, потому что все области, в которых я так или иначе себя проявляю, равны для меня.

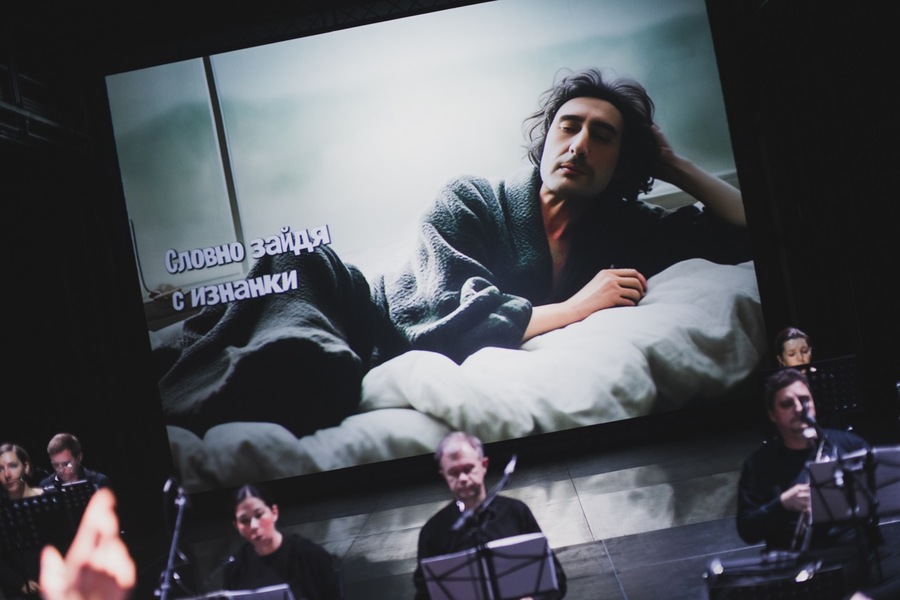

Оперный сериал «Сверлийцы». Электротеатр Станиславский. 2017 Режиссер Б.Юхананов. Художник-постановщик С. Лукьянов. Художник по костюмам АюНефедова. Фотограф А.Безукладников

Оперный сериал «Сверлийцы». Электротеатр Станиславский. 2017 Режиссер Б.Юхананов. Художник-постановщик С. Лукьянов. Художник по костюмам АюНефедова. Фотограф А.Безукладников

учеба живописи и скульптуре

невстреча с анимацией

встреча с театром и дизайном

М: А что в твоей жизни случилось раньше — театр или дизайн?

Ты учился в художественной школе, потом в МСХШ [Московский академический художественный лицей им. Н. В. Томского] у тебя была скульптурная специализация. Это еще не совсем дизайн всё-таки. Потом ты пришёл в Мастерскую индивидуальной режиссуры к Борису Юрьевичу Юхананову. Когда возникает дизайн?

С: Я ещё какое-то время учился живописи и графике у В. А. Кулакова и С. А. Алимова. Кулаков, наверное, менее известный художник-монументалист, но тоже очень мощный. А Сергей Александрович Алимов — мощнейший художник-мультипликатор, книжный график, который создал легендарного Бонифация и прочие шедевры по Гоголю, Салтыкову-Щедрину и так далее.

М: Но в анимацию ты не пошел.

С: Не пошел. Меня этому и не учили, хотя не в этом дело. Про анимацию я думал и раньше, и позже, и даже сейчас иногда. Я с ней сталкиваюсь в той же театральной работе, потому что видео для театра это, как правило, анимация, а сейчас это большая часть моего творчества.

Возвращаясь к вопросу, говоря объективно и хронологически, получается, что театр. Я соприкоснулся с ним раньше — ещё в 1992–1993 годах, когда попал в ежовые рукавицы Бориса Юхананова и Юрия Харикова. Будучи ассистентом Юрия Федоровича, я до печёнки прочувствовал всю театральную подноготную.

Но это были девяностые годы — времена непростые, времена какого-то поиска, в том числе и личного. Меня очень интересовал дизайн. Я понимал компьютерные возможности, которые тогда появлялись — мне это тоже было очень интересно. Первые азы на Mac’е я осваивал в дружественной дизайн-студии в 1996–1997 годах.

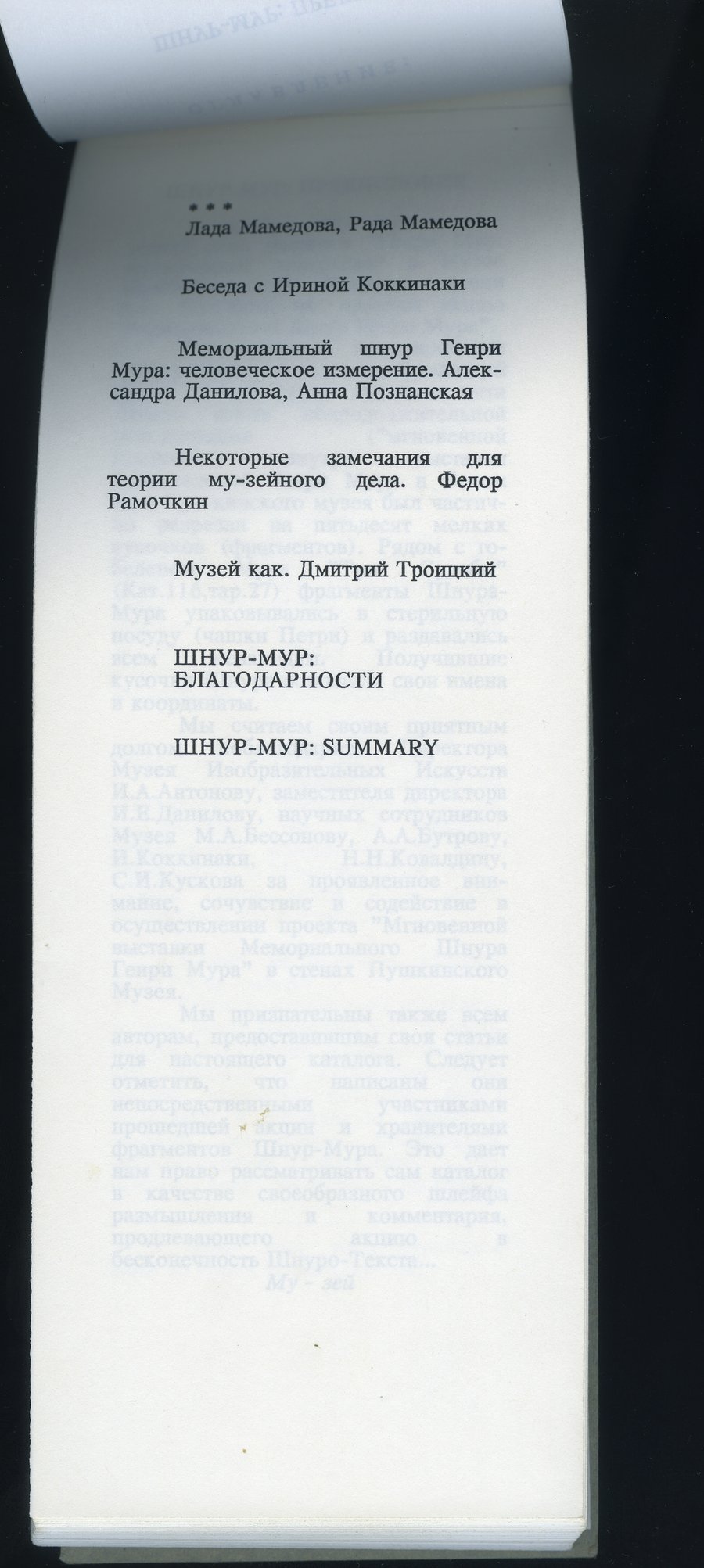

Акция «Рамочный ковер». Группа «Му-зей». 1992. Из цикла «Интенсивный курс». Москва, Ленинские горы

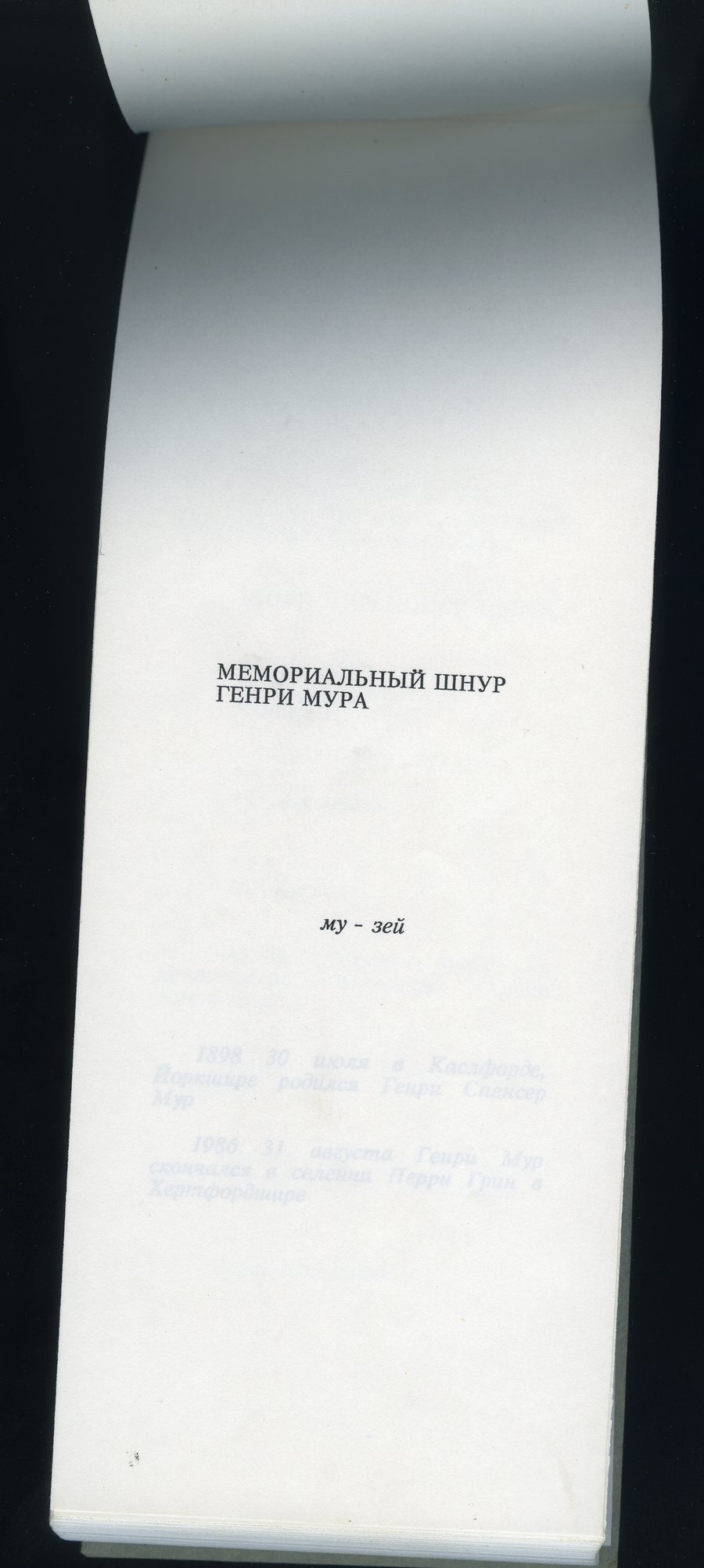

Вообще, интересовало всё параллельно. Мне всегда очень нравилось делать какие-то знаки, логотипы. Делал их даже для себя, для нашего творческого объединения «Му-зей», которое тоже было в моей жизни в первой половине 1990-х. Уже тогда возникали какие-то графические вещи, на грани авторской графики и дизайна. Помню, делал изящный каталог для нашей акции «Мемориальный шнур Генри Мура», которая проходила на его выставке в Пушкинском музее в 1992 году. Это уже был дизайн и оформление книги — дизайн печатного издания, книга художника, бук-арт и прочее-прочее. Этот каталог, точнее, пост-каталог (поскольку он был выпущен по следам той акции), должен храниться где-то в Пушкинском музее. Нам, молодым художникам, покровительствовала Марина Бессонова, искусствовед. По её словам, она взяла его в коллекцию Музея, и где-то в графическом кабинете он, может быть, до сих пор лежит.

Получается, что дизайн и театр возникли параллельно, и это важный момент.

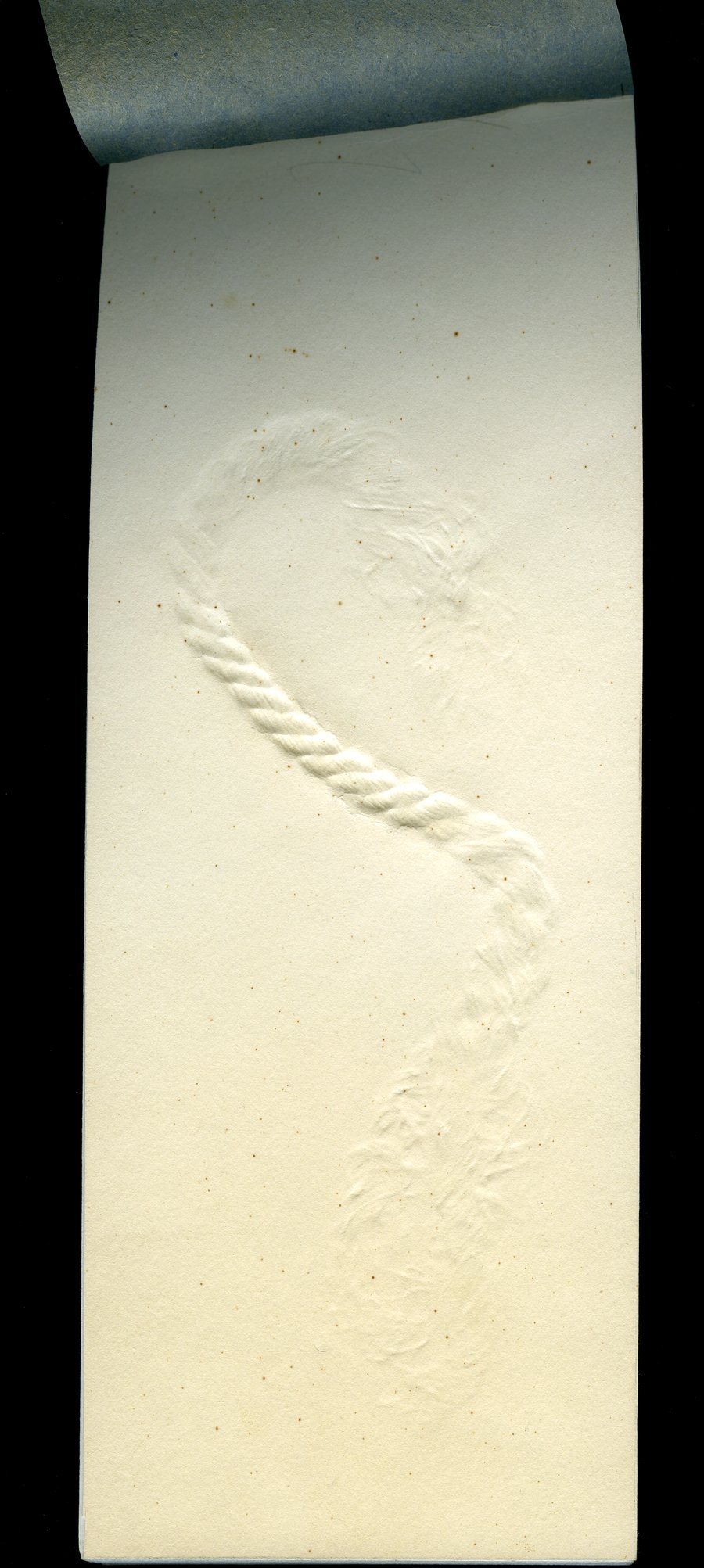

Каталог акции «Мемориальный шнур Генри Мура». Группа «Му-зей». 1991. Ксерография, тиснение, ручной переплет.

Каталог акции «Мемориальный шнур Генри Мура». Группа «Му-зей». 1991. Ксерография, тиснение, ручной переплет.

Каталог акции «Мемориальный шнур Генри Мура». Группа «Му-зей». 1991. Ксерография, тиснение, ручной переплет.

Акция «Мемориальный шнур Генри Мура». Группа «Му-зей». 1991. Место проведения — залы ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Акция «Мемориальный шнур Генри Мура». Группа «Му-зей». 1991. Место проведения — залы ГМИИ им. А. С. Пушкина.

дизайн как понятие

М: Ты говорил про театр как про понятие сложное, многосоставное. А как ты определяешь понятие дизайна?

С: Для меня дизайн — очень широкое понятие. Часто его границы оказываются размыты! Например, границы между искусством и дизайном, технологией и дизайном, промышленным изделием и дизайном… Помимо этого, существуют узкие сферы дизайна, которые как бы варятся в себе весьма герметично. Это, скажем, какие-то области графического дизайна — например, плакатный дизайн, сфера применения которого весьма узка. С одной стороны, это становится как бы отдельной областью странного искусства, в которой есть свои шедевры; с другой стороны, напротив, из-за подобной изолированной внутренней жизни с самим собой у этого искусства могут начаться проблемы.

М: А «цифра» не даёт плакату новую форму? Баннеры и тому подобное — это уже совсем другой продукт?

С: «Цифра» — это вообще другая специфика. Недаром веб-дизайн и вообще дизайн, связанный с Интернетом, выведены в отдельную дисциплину. Отчасти плакат, конечно, повлиял на эти вещи, но всё-таки это уже другое. Другие принципы восприятия, другие размеры.

Поэтому если говорить о дизайне вообще, то сложно объяснить, что это такое. Часто мы становимся жертвами некоего снобского отношения к этому понятию — мол, вот это дизайн, а это не дизайн. Или, наоборот, художники говорят: «Ну, это какой-то дизайн!», как раньше говорили: «Это у вас очень плакатно!», подразумевая под «плакатностью» некое отрицательное качество.

Или на примере логотипов — существует масса разных школ, в том числе региональных: японская, швейцарская, немецкая, американская… У меня была лекция в Иркутске, я рассказывал про стиль «Электротеатра Станиславский», показывал его логотип. После выступления подходит ко мне молодой человек и очень корректно высказывает мнение, что, мол, для логотипа он как бы слишком детализированный, что логотип должен быть крайне лаконичным. И сложно было с этим поспорить. Просто это совершенно разные вещи! Нужно отличать логотип, условно говоря, Nike от логотипа «Электротеатра Станиславский». Это просто вообще разные даже не вещи, а сферы, области применения, это все разное абсолютно. Одно дело спортивный бренд, другое дело театр для, будем прямо говорить, довольно узкой аудитории.

дизайн как коммуникация

и немного о важности слов

С: Поэтому и области применения дизайна, его качества, связанные с этим, конечно, влияют на разнообразие самого явления и на то, что дизайн сложно вместить в одно определение. Единственное, с чем я могу точно согласиться, так это с тем, что дизайн всегда является некой коммуникацией. Это коммуникация, с одной стороны, институции с ее потребителями или, шире, с её целевой аудиторией. Либо, если говорить, например, о предметном дизайне, это коммуникация между мной, сидящим на стуле, и этим стулом. Коммуникация происходит не только в плане удобства, но и в плане того, что я из себя представляю в итоге, сев на этот стул. То есть я, например, сел на стул Филиппа Старка, вот этот прозрачный, который уже у всех в печенках сидит, и понимаю, что я, как бы, кто-то, добившийся успеха. Коммуникации случаются разного характера, но само это слово можно применить как универсальное для определения дизайна, причем не только коммуникативного дизайна.

М: Интересно. Слово «коммуникация» в отношении дизайна мне в голову до этого ни разу не приходило. Но оно становится неожиданным связующим звеном между дизайном и театром — ведь коммуникативная функция в театре очень сильно проявлена. До этого твой рассказ про театр и твой рассказ про дизайн существовали для меня как абсолютно несвязанные сферы твоей жизни. Как же все-таки они сосуществуют? Поддерживают ли, подпитывают друг друга? Устал от одного, ушел в другое? Там вдохновился и вернулся сюда?

С: Немного о словах — от них очень многое зависит. Дизайн ведь слово английское, и в английском существует понятие «stage design» [сценический дизайн]. Интересно, что такие слова, как, например, афиша, постер и плакат, являющиеся буквальным переводом одного и того же с трех разных языков, в русском языке обозначают чуть-чуть разные вещи. Так, афиша это все-таки больше какое-то текстовое сообщение. Театральная афиша — это красные крупные надписи, вот это вот все, такое типическое. Театральный плакат — это уже какое-то изображение. Это не афиша, это что-то уже другое. И не только театральный — плакат вообще. Постер — более общее понятие для афиши и плаката. Как ни странно, у этих слов разделились какие-то функции. Причем это все заимствованные слова, чем их заменять в русском языке — непонятно. Даже информационный листок все равно имеет какие-то корни из других языков. То же самое с дизайном. У нас искусство и дизайн тоже как-то разделились. Понятно, что дизайн может быть искусством, а искусство может быть дизайном. При этом дизайн может не быть искусством, может быть очень плохим искусством, и оставаться при этом дизайном. Но, скорее всего, он будет и плохим дизайном. На самом деле, от слов, которые предваряют наши действия, очень многое зависит. В театре тем более — текст предваряет и является основой всей деятельности. Даже балет требует сначала текста.

«Щелкунчик». Государственный Академический Большой театр им. Алишера Навои, Ташкент. 2023 Художник-постановщик С. Лукьянов. Художник по костюмам А.Нефедова. Фотограф М.Вильчук

«Щелкунчик». Государственный Академический Большой театр им. Алишера Навои, Ташкент. 2023 Художник-постановщик С. Лукьянов. Художник по костюмам А.Нефедова. Фотограф М.Вильчук

дизайн и театр — творческий симбиоз или конфликт внутри одного художника?

С: Возвращаюсь к вопросу о дизайне и театре. Поскольку всё это соединяется во мне как в человеке, в личности, в художнике, то я, конечно, особо не вижу в себе каких-то противоречий в творческом смысле. Другой вопрос, что в театре творческая свобода шире, её там больше. Дизайн же, как правило, это работа по выполнению заказа, в которой есть очень чёткие и конкретные задачи, очень понятные сразу. Поэтому там надо что-то придумывать, чтобы эту ясность немножко сбить. В театре сначала надо найти решение. В дизайне тоже, бывает, нужен поиск, но задачи, как правило, определяют, предвосхищают результат. Театр сложнее. В театре мы имеем дело со временем и, как правило, с людьми. Это некое действие, которое происходит здесь и сейчас. Поэтому оно требует большего вовлечения и какого-то анализа.

И да, конечно, я как бы отдыхаю от театра в дизайне, а потом от дизайна в театре. Но театр тяжелее — не в смысле обузы, а в смысле комплекса работ, их больше, и в них больше нюансов.

М: На выходе, наверное, различаются ощущения — после работы в дизайне и после работы в театре?

С: Конечно, ощущение другое. В дизайне ты представляешь проект, дальше, после утверждения заказчиком, сдаёшь его в производство. В театре ты проходишь ещё и всё производство, работаешь с режиссёром, с актёрами, со светом — и так далее. Это вообще какой-то полный жизненный цикл.

М: А ты чувствуешь себя в другом человеческом и профессиональном качестве после того, как пережил такой театральный опыт и возвращаешься к дизайну? Нет ощущения, что теперь ты уже другой дизайнер?

С: А я не ухожу из дизайна. Я параллельно всё время что-то делаю. Поэтому у меня такого ощущения не возникает.

М: Тогда задам провокационный вопрос: если у тебя будут конкурировать по времени два предложения, заказ по дизайну и заказ от театра — кому отдашь предпочтение?

С: Зависит от качества заказа. Обычно я «разбиваюсь в лепешку», но делаю оба. Бывают, конечно, заказы, в которых моё участие вовсе необязательно, они как бы немножко не по моей части и по ним можно обратиться не только ко мне. Например, «слишком коммерческие» заказы. Опять же, в дизайне существуют определенные различия между коммерческой работой и работой, больше связанной с искусством. Это тоже очень важный момент. Я редко работаю, например, с торговлей. В коммерческих джунглях много работал с телевидением, но и это немножко другая история. Это медиа, это уже довольно близко к театру. То есть, когда я выбираю, работать или нет, моё решение во многом зависит от самого заказчика и его заказа.

Но, как правило, всё это идет внахлёст, ты сам уже не можешь выбрать что-то, потому что оно само наслаивается одно на другое. Только ты выдохнешь, решишь сделать паузу — и на следующий день кто-нибудь приходит к тебе и предлагает что-то, от чего ты не можешь отказаться, потому что это очень интересно. И как я буду отказываться от такого?

Выставка «Советский быт: промышленный дизайн и неофициальное искусство» Московский музей дизайна. Кураторы: А.Санькова и Ю.Туловская Дизайнер и экспозиционер С. Лукьянов. 2020.

как возник му-зей, а потом музей дизайна

М: А как в твоей жизни возник Музей дизайна? Ведь музей — это нечто в каком-то смысле противоположное театру. Это неживое, статичное. При этом музей — это нечто сохраняющее, обращённое к истории, а дизайн — это что-то современное, связанное с сегодняшним днём, даже с новыми технологиями. И вдруг ты, человек театра и дизайна, становишься основателем и креативным директором музея?

С: Прежде чем ответить, неожиданно вернусь к театру. У нас в посёлке художников, на даче № 20, я делал с моим товарищем Серёжей Поповым кукольный театр. Я был художником, а он был режиссёром. Он читал закадровый текст, а я куклы водил. Это были тростевые куклы. Мы ставили «Нос» Гоголя, «Вий», ставили «Барышню-крестьянку» Пушкина. Вот такие вещи.

М: А кукол ты делал?

С: Да, и кукол я делал, и декорации, и задники. С этого вообще-то всё началось. И к нам собирались соседи-художники. У меня было одно рукопожатие до художника Лентулова, потому что была его дочка Марьяна Аристарховна, я её помню хорошо.

Таким образом, всё как-то началось с театра, и сразу после этого я оказался в Пушкинском музее, в клубе юных искусствоведов. Там, кстати, и происходила акция группы «Му-зей», о которой я вспоминал в начале нашего разговора. Друзья из этого клуба у меня остались до сих пор. Есть, конечно, друзья из художественной школы, из института, но те, с кем я, можно сказать, иду по жизни — это люди как раз оттуда. В частности, Андрюша Сильвестров, Митя Троицкий…

То есть музей как институция для меня очень близок, потому что я, по сути, в нём вырос. Я ходил на лекции юных искусствоведов, причем абсолютно бесплатно, и в любой момент мог зайти в любой зал Пушкинского музея, потому что у нас были удостоверения. Мы имели право ходить везде, едва ли не в служебную библиотеку.

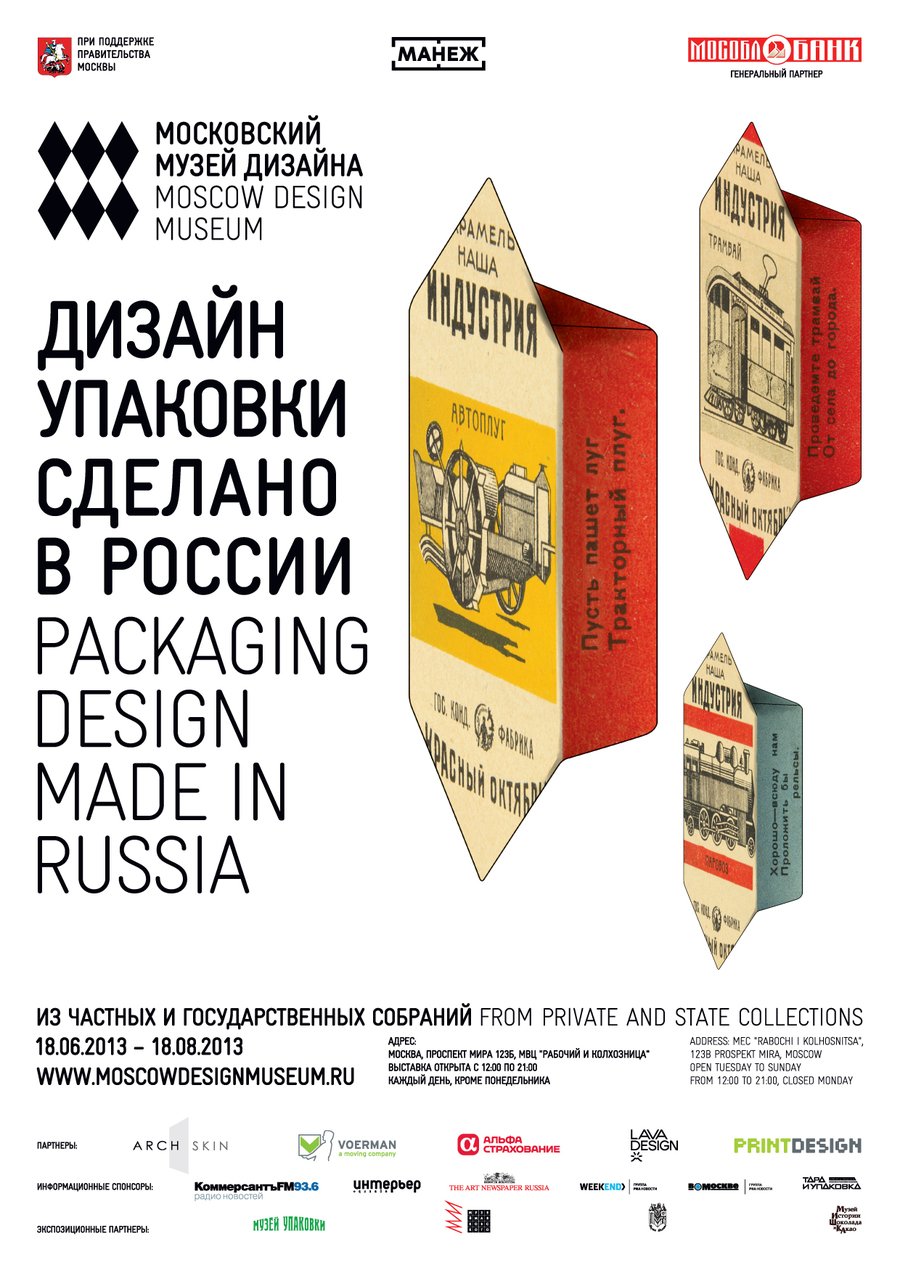

Поэтому, когда Саша Санькова и Надя Бакурадзе предложили создать Московский музей дизайна, для меня это была просто очень близкая и интересная тема, хоть и совершеннейшая авантюра. Сначала мы придумали делать его в автобусе, потом начали искать помещение, а затем с успехом прошла первая выставка в большом Манеже.

Так что музей оказывается ещё одним параллельным процессом в моей жизни. Так это сложилось, и так оно идёт дальше. Я надеюсь, что так дальше и будет.

Что касается именно Музея дизайна, то это всё, с чем я живу — вот музей, вот дизайн и вот возникает Музей дизайна. Я действительно отношусь к этому именно как к своей личной истории. Это в каком-то смысле дело жизни. И оно непростое.

И так и идут со мной параллельно театр и музей.

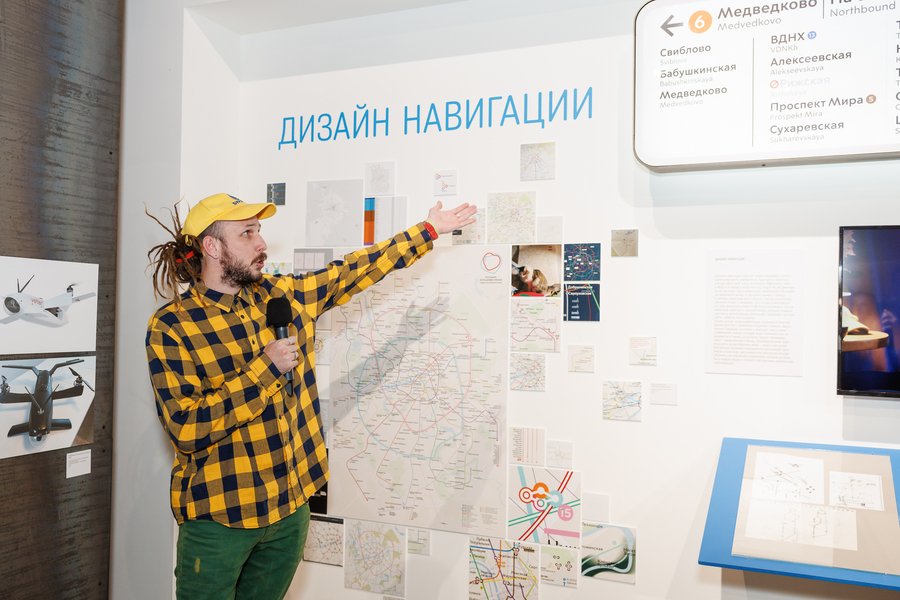

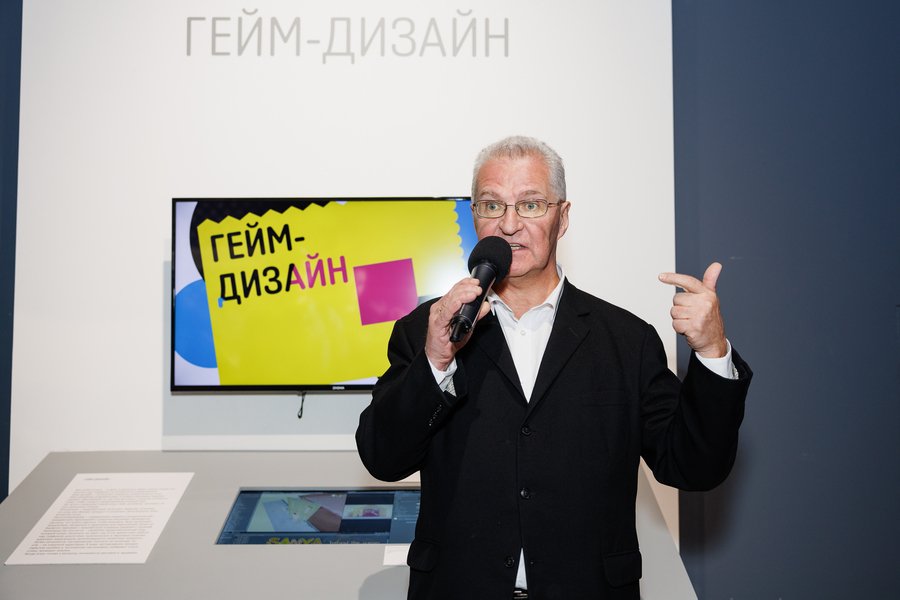

Выставки Московского музея дизайна «Советский дизайн 1950-1980» и «История российского дизайна 1917-2017». Кураторы: А.Санькова, О.Дружинина. Дизайнер и экспозиционер С. Лукьянов.

музей дизайна сейчас — это что?

М: А в чём цель Музея дизайна? Это желание сохранить во времени, как-то «увековечить» то, что происходит в дизайне? Желание поднять дизайн на какой-то другой уровень — не такой потребительский или прагматический? Или это просто форма организации выставок?

С: Всё вместе. В Московском музее дизайна я делаю выставки как дизайнер. Меня редко называют куратором, но любой сильно вовлеченный в процесс дизайнер становится отчасти и со-куратором. Лично я активно принимаю участие в работе Музея на стадии разработки концепции некоторых выставок. Собственно вопросами сохранения дизайна занимается уже Саша Санькова и девочки — наша команда. Это их отдельная, довольно сложная работа — особенно потому, что наш музей не государственный. Коммерческим он тоже быть не может, иначе это сильно повредит его независимой экспертной репутации, которая у него уже сложилась. Это музей со своим, может быть, скромным, но всё-таки уже устоявшимся именем.

Музей живёт не только сохранением и демонстрацией выставок, но и изучением истории дизайна, издательской деятельностью. Благодаря Саше и её большому энтузиазму издано много книг — с нами сотрудничает Дима Мордвинцев и его студия, которые делают дизайн этих книг.

М: А у Музея дизайна есть постоянная экспозиция?

С: Да, постоянная экспозиция есть настолько, насколько она может быть постоянной в нашем случае. Мы сейчас находимся на площадке в западном крыле Третьяковской галереи, и неизвестно, сколько это продлится — всё в подвешенном состоянии. Впрочем, временное часто превращается постоянное.

Строго говоря, постоянная экспозиция сегодня вообще-то не очень и интересна. Мы, как, собственно, и Центр Помпиду, и куча других музеев, придумываем, как сделать так, чтобы постоянная экспозиция всё время трансформировалась, менялась. В частности, графика не может выставляться больше трёх месяцев. Эрмитаж, например, делает временные графические выставки частью постоянной экспозиции. Мы тоже меняем какие-то вещи — не только графику, но и объекты. Не все они наши — для правильного контекста надо брать вещи у коллекционеров, у музеев. Но основной массив экспонатов всё-таки принадлежит Московскому музею дизайна.

Может быть, я чего-то не знаю, но, по-моему, на данный момент мы единственные в стране. Наверное, это тоже проявляет, что же такое этот дизайн, если его музей один и только такой крошечный.

Выставка ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН? Московский музей дизайна. Место проведения: Новая Третьяковка, Западное крыло. Куратор А.Санькова. Дизайнер экспозиции С. Лукьянов. 2023-2024.

Выставка ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН? Московский музей дизайна. Место проведения: Новая Третьяковка, Западное крыло. Куратор А.Санькова. Дизайнер экспозиции С. Лукьянов. 2023-2024.

Выставка ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН? Московский музей дизайна. Место проведения: Новая Третьяковка, Западное крыло. Куратор А.Санькова. Дизайнер экспозиции С. Лукьянов. 2023-2024.

Выставка ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН? Московский музей дизайна. Место проведения: Новая Третьяковка, Западное крыло. Куратор А.Санькова. Дизайнер экспозиции С. Лукьянов. 2023-2024.

и снова о словах — дизайн как замысел

о важности мысли в дизайне и не только

М: В эпоху Возрождения дизайн толковали и как замысел. Так, например, называли эскизы, то есть задумки чего-то. В этом смысле можно трактовать понятие «дизайн» ещё более широко — как дизайн сознания, дизайн человека. Тебе близок такой подход?

С: Близок. Это как раз про стирание границ.

М: Иначе говоря, употребляя термин «дизайн», мы можем выходить за рамки темы оформления, оформительства и тому подобного?

С: Я вообще, как и многие дизайнеры, очень не люблю слово «оформление», потому что мы имеем дело не только с формой. Хороший дизайн всегда имеет дело с сутью, с какой-то идеей. И тогда такой дизайн есть замысел, он несет какую-то мысль.

Если посмотреть итальянское слово disegno, мы вообще окунемся в полемику между сторонниками Леонардо да Винчи и Тициана — в противопоставление disegno и colorito. Disegno расширяет понимание рисунка до вида изобразительного искусства и до самой интеллектуальной способности человека творить.

М: В слове дизайн я слышу sign — знак… Вот, что дает ChatGPT: «слово design происходит от французского dessein („замысел, намерение, проект“), которое, в свою очередь, восходит к итальянскому disegno». Можно проследить этимологию слова ещё глубже — от латинского designare, означающего «устанавливать знак, обозначать; размечать; замышлять, назначать», от de- (вне, от) + signare (помечать), от signum («знак»).

Это хорошее погружение — игра со словами, их происхождением… Как интересно, что ты, в первую очередь, художник, все время углубляешься в значение слов.

С: Но это важно! Мысль-то должна быть! Много дизайнов, у которых мысли нет. Это сплошь и рядом.

В чем суть? Существует, например, плакат или постер. Для чего он создавался? Чтобы человек мог ясно и быстро считать какую-то информацию. Вот ты говоришь sign, знак. Да, это какой-то смысл, облеченный в знак или в какой-то иероглиф. Я называю это неким графическим смыслом. В рекламе вообще есть понятие key art, то есть, ключевой образ. Этот образ должен быстро донести тот или иной смысл. Вот этот ки-арт, ключевой образ, должен быть везде. То есть, когда мы, например, создаем какое-то сценографическое произведение, оно тоже должно обладать таким стержневым, ясным образом.

Я не имею в виду, что на сцене должен быть какой-то один предмет. Это может быть какой-то важный смысловой прием, может быть, архитектурный или цветовой. Это работает в театре не так, как ки-арт в плакате. Сложность заключается в том, что в театре мы включаем время — образ должен работать на протяжении времени. Это очень важный момент. И он должен работать в сочетании с другими образами, которые предлагают соавторы, сотворцы спектакля — режиссер, композитор, драматург, художник по костюму и все остальные. Это тот шампур, на который нанизывается все это мясо. Он должен быть очень ясным, четким, острым. В данном случае я не имею в виду характеристику сценографии — она может быть и пушистая, и мягкая, но в ней должна быть ясность. Буквальных вещей может и не быть. Зритель все равно всё считает. Это я сейчас веду разговор уже на художественной территории. Повторю, несмотря на все различия, ки-арт, несущий идею/мысль, конечно, должен быть.

Выставка ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН? Московский музей дизайна. Место проведения: Новая Третьяковка, Западное крыло. Куратор А.Санькова. Дизайнер экспозиции С. Лукьянов. 2023-2024.

искусственный интеллект на службе у художника — инструмент другого качества

С: А, например, искусственный интеллект занимается исключительно формотворчеством. В этом и состоит проблема. Часто и обучение строится, в общем, на формотворчестве, в плохом смысле этого слова. Например, когда мы просто делаем «что-то такое красивое», и всё. Это мертворожденное искусство. Сейчас мы увидели огромный вал новых изображений, созданных искусственным интеллектом. Они страшные, это мертвечина, потому что это механическое соединение. Это все равно что случайно перемешавшиеся, красиво соединившиеся слои в фотошопе. Такой — супер фотошоп или монтажная программа, которая работает сама по себе. Ей даешь импульс, и она что-то сама уже делает. И этим начинают пользоваться бездарные люди, потому что это очень удобно. Ведь немногие различают качество художественных изображений или видео, а это же надо различать.

Искусственный интеллект надо осваивать, чтобы он осознанно использовался как инструмент. Нужно, чтобы мы наконец, как и в обычном искусстве, смогли увидеть и различить хорошее качество работы с искусственным интеллектом и плохое качество. То есть, ИИ надо заниматься, как и любым другим инструментом.

М: Получается, что искусственный интеллект это инструмент, который художник может и должен использовать, просто надо понимать, как этим инструментом правильно пользоваться? Значит, нам надо с тобой сделать курс для театральных художников по применению ИИ. Мы его с тобой в Школе дизайна сделаем.

А ты сразу определяешь, что картинка сделана искусственным интеллектом? Я на днях разговаривала с одним высококлассным шахматистом, и совершенно неожиданно для меня он сказал, что все серьезные шахматисты сразу видят ход, сделанный искусственным интеллектом.

С: Да, я вижу сразу. Видно, когда хотят создать красивую вещь, но непонятно зачем. Искусственный интеллект классно компилирует и имитирует, и уже есть много разных роликов — симпатичных, красивых, странных, футуристических, а-ля Баухаус… Но какая цель у этого всего?

Мы же все видим качественную работу в фотошопе. Это нормально. Мы понимаем, что это сделано в фотошопе. Или в 3D Max сделано что-то такое, чего не бывает в реальности. Это нормально, что мы видим. Другой вопрос, ради чего все это делается и что мы хотим этим сказать. Только так. Повторю, искусственный интеллект — это Photoshop вместе с 3ds Max, After Effects и прочими компьютерными программами и с огромной, гигантской базой данных, и все это очень быстро, просто мгновенно работает.

Время, кстати, мы не сильно сокращаем при помощи искусственного интеллекта. Прежде чем сделать что-то осознанное и хорошее, надо потратить очень много времени. Я сейчас этим, собственно, занимаюсь. Надо многое продумать и придумать, так составить всю комбинацию, чтобы потом тебе искусственный интеллект выдал что-то удобоваримое. И то, он не сразу выдаст то, что тебе нужно. Ты потом будешь это переделывать и переделывать.

М: Зачем же тогда обращаться к ИИ?

С: ИИ дает другое качество. Не в смысле качества пикселей, а в смысле художественных характеристик самого материала. Когда мы работаем с искусственным интеллектом, мы, собственно, и осваиваем это качество или даже разные качества, некий букет качеств. Потому что в фотошопе это все равно делаешь ты, человек. А тут это делает некий движок, сам, тут возникает элемент случайности. Это работа с какой-то стихией. Так мне кажется.

Оперный сериал «Нонсенсорики Дримса». Электротеатр Станиславский. Режиссер Б.Юхананов. Художник-постановщик С. Лукьянов. 2023. Фотограф О.Орлова

Оперный сериал «Нонсенсорики Дримса». Электротеатр Станиславский. Режиссер Б.Юхананов. Художник-постановщик С. Лукьянов. 2023. Фотограф О.Орлова

искусственный интеллект как генератор случайности

М: Я тоже, естественно, уже работаю с искусственным интеллектом, тоже пытаюсь научиться использовать его как эффективный инструмент. И давно поняла, что это безумное заблуждение считать, будто искусственный интеллект может тебе выдать на-гора то, что будет конечным продуктом. Конечно же, это не так, по крайней мере, пока это точно не так. Сейчас, в разговоре с тобой, нашла для себя формулировку, что ИИ выполняет функцию генератора случайности. Мы с тобой прекрасно знаем, что такие опыты в культуре давно велись. Уильям Берроуз в свое время придумал и использовал cut-up технологию для создания текста — он писал, потом резал, перемешивал и составлял текст по-новому.

С: Джон Кейдж этим занимался.

М: Да-да, много кто. «Случайность — второе имя Бога». Разные философские концепции стоят за этим. Получается, что искусственный интеллект как раз можно использовать как генератор-акселератор этой самой случайности.

С: Да. Но важно разделять сферы использования ИИ: есть потребление, которое тесно связано с коммерцией, а есть искусство. Какой-нибудь малый предприниматель, основавший небольшую компанию и не сильно разборчивый, вполне может поставить задачу искусственному интеллекту сделать ему логотип и вполне логотипом от ИИ может удовлетвориться. Он получит его в векторном виде или как угодно иначе и совершенно бесплатно. В этом смысле, конечно, искусственный интеллект будет лишать дизайнеров, работающих на потребительский рынок, работы.

Оперный сериал «Нонсенсорики Дримса». Электротеатр Станиславский. Режиссер Б.Юхананов. Художник-постановщик С. Лукьянов. 2023. Фотограф О.Орлова

Оперный сериал «Нонсенсорики Дримса». Электротеатр Станиславский. Режиссер Б.Юхананов. Художник-постановщик С. Лукьянов. 2023. Фотограф О.Орлова

преподавание в школе дизайна

М: В общем, тема искусственного интеллекта очень объемная. Совершенно не удивительно, что мы на нее вышли — ты еще в самом начале сказал, что интересовался современными технологиями, естественно, что мы коснулись вопросов, связанных с ИИ.

Но ты уже затронул еще одну тему — тему образования. Она меня тоже очень интересует. Ты упомянул про студентов. Что ты читаешь в Школе дизайна?

С: Периодически я преподаю на направлении «Ивент. Театр. Перформанс» сценографию, хотя стараюсь это делать шире. Я делаю упор на сценографии, хотя невозможно отстраниться, как минимум, от костюмов в театре, потому что это единый комплекс. Поэтому, когда даю задания по сценографии, всегда говорю, что если у вас будут идеи по костюмам, то это крайне приветствуется. Если вы сделаете спектакль, это только пойдет вам в плюс.

На этом направлении учатся художники. Театр в их программе является центральной сферой, из которой уже можно выходить в перформансы и в любые иные виды ивентов. Это направление очень широкого профиля — кто-то в итоге защищает дипломы кинофильмами, кто-то инсталляцией, кто-то перформансом, кто-то театральной декорацией.

М: Это курс Анастасии Нефёдовой и Эммы Васильевой? Настя Нефёдова твой давний соратник по работе с Борисом Юрьевичем Юханановым, по «Электротеатру».

С: Конечно. В Школе дизайна преподает и другой мой давний соратник, уже упоминавшийся в связи с Музеем дизайна, — Александра Санькова.

Меня давно, практически с открытия Школы дизайна звали сюда, но, видимо, тогда я еще не созрел. А когда меня позвала Настя, я как-то совершенно неожиданно для себя сходу согласился.

Опера «Октавия. Трепанация». Электротеатр Станиславский. 2017 Композитор Д. Курляндский. Режиссер Б.Юхананов. Художник-постановщик С. Лукьянов. Художник по костюмам А.Нефедова. Фотограф А.Безукладников

школа дизайна и театральное образование — естественное сопряжение

М: А для тебя не было удивительно и странно, что в Школе дизайна набирают курс, связанный с театром?

С: Нет, я как-то это воспринял нормально.

М: Сейчас Школа дизайна расширяет свое театральное направление. В январе будет набор на актерско-режиссерский курс Вениамина Скальника. Вениамин, в каком-то смысле, двигался зеркально противоположным путем — как режиссер закончил курс П. Н. Фоменко в ГИТИСе, потом пошел в дизайн — дизайн мебели — а сейчас вернулся в театр. И пришел с театральным курсом в Школу дизайна!

Есть идеи сделать еще много разных интересных курсов в ДПО. Например, мы с тобой говорили про запрос на обучение по применению искусственного интеллекта в сценографии, тем более, что в Школе дизайна уже есть серьезные образовательные программы по ИИ в творчестве. Мне хочется развить это направление на театр. С драматургом и сценаристом Иваном Угаровым обсуждали курс по искусственному интеллекту в драматургии и шире — в театре. А еще осенью будет курс по стендапу — будем учить смеяться над собой. В противостоянии с ИИ это может пригодиться, мне кажется.

Для тебя это естественно, что в Школе дизайна будет театральное образование?

С: На самом деле, творческие области ближе друг к другу, чем часто думают. К примеру, мы с тобой говорили, что в каком-то смысле музей — это что-то, противоположное театру. Но это ведь не так. В действительности, это очень близкие сферы. Музей — это тоже повествование. Хороший музей — это всегда повествование. Это тоже в некотором смысле работа со временем, и часто музейщики пользуются секундомерами — за какое время мы воспринимаем текст, за какое — еще что-то. И это все некая режиссура, это имеет свой сценарий.

Другой вопрос, сопряжение режиссуры с дизайном как визуальной дисциплиной…

М: Мы говорили про дизайн как про замысел, а замысел это напрямую к режиссеру. Тем более мизансценирование, которым занимается режиссер, — это уже совсем непосредственно близко к визуальному.

С: Да. Мне кажется, это настолько естественно, что только непросвещенный взгляд может увидеть в этом странность.

Мы уже говорили, что дизайн — это искусство, а искусство — это дизайн. Это все близкие вещи. И через теорию искусства, через эту широчайшую область, можно прийти и в режиссуру, и куда угодно. Эти области друг друга питают и друг друга притягивают. Мне кажется, что это хороший тренд.

Опера «Октавия. Трепанация». Электротеатр Станиславский. 2017 Композитор Д. Курляндский. Режиссер Б.Юхананов. Художник-постановщик С. Лукьянов. Художник по костюмам А.Нефедова. Фотограф А.Безукладников

достоинства и опасности узкой специализации и мультидисциплинарности

и немного о подготовке абитуриентов

С: Странности в нем нет, главное избежать опасности — опасности размывания и ухода в поверхностное обучение.

Ведь, когда институция работает качественно и целенаправленно с какой-то одной областью, например, с живописью, мы понимаем, что у этого образования есть свои проблемы, связанные с узостью кругозора и чем-то еще, но мы также понимаем, что из этого вуза выходят прекрасные, профессиональные художники. Это важный момент. Какого качества выходят именно художники из каких-то других вузов — непонятно. Очевидно, что из разных вузов выходят разного качества художники, в зависимости от преподаваемых дисциплин — где-то есть дисциплины рисования, а где-то есть какие-то другие дисциплины. Так и в театральном образовании. Из разных институтов выходят разные актеры и режиссеры.

Еще мне кажется важным уровень подготовки абитуриента к институту вообще. Я думаю, он сейчас оставляет желать лучшего. Скажи мне, так это или нет? Я слышал в интервью Инны Мирзоян [Инна Мирзоян много лет является заведующей кабинетом сценографии в СТД РФ], что уровень тех, кто приходит в ВУЗы на художественное отделение, сильно понизился. Я это тоже чувствую.

На мой взгляд, человек должен готовиться к получению профессии не только на уровне заявления «я хочу быть режиссером» или «я хочу быть художником». Как раньше к вузам готовились? По себе помню, эти все репетиторы, которые готовили к лютым экзаменам. А сейчас ты спокойно поступаешь, и все. И никаких проблем. И потом спокойно учишься, у тебя тоже никаких проблем. И спокойно получаешь диплом. В итоге получается, что только твой какой-то личный задор может тебя куда-то вывести.

Думаю, что в целом проблемы в образовании связаны еще и с мультидисциплинарностью как таковой, в результате бывает много всего, но по верхам. Это очень большая проблема. Нужен баланс между узкой специализацией и всеохватностью.

М: Несомненно, баланс нужен. Отвечая на твой вопрос по поводу уровня абитуриентов, а потом студентов, я и согласна, и не согласна. Я не сторонник говорить, что молодежь стала хуже. С молодежью все в порядке, талантливых людей хватает, настроенных на какое-то большое активное движение тоже. Опять же, год на год не приходится. Поскольку имею многолетний опыт преподавания, помню, бывали моменты, когда думаешь, ой, ну всё, уже вот до такой степени все ухудшилось, а потом приходит следующий набор, более молодой, и показывает потрясающие результаты. С моей точки зрения, это волны, и я бы однозначный приговор не выносила.

Если говорить более узко про подготовку абитуриентов в художественные вузы, то я в этом не эксперт, но понимаю, что это может быть связано с системой школьного дополнительного образования — школ искусств, художественных школ. В советское время они действительно были на очень высоком уровне, и, насколько я знаю, эта система сейчас претерпевает изменения. Есть еще один фактор. Если мы посмотрим социологические данные, то увидим количественные демографические волны. Сейчас в России существенный спад, то есть, банально поступать приходит меньше людей, конкурс ниже. Отсюда все остальные выводы, которые ты уже сделал.

Опера «Октавия. Трепанация». Электротеатр Станиславский. 2017 Композитор Д. Курляндский. Режиссер Б.Юхананов. Художник-постановщик С. Лукьянов. Художник по костюмам А.Нефедова. Фотограф А.Безукладников

новая реальность — запрос на профессиональную «перепрошивку»

С: Да, это важный фактор. И волны тоже подтверждаю. То у меня группа из пятнадцати — двадцати человек, то из пяти.

М: То, что ты сказал, это, конечно же, очень существенно. Но это касается, в первую очередь, институтского образования для тех, кто только закончил 11 классов. На сегодняшний день Школа дизайна в своем театральном направлении в эту сторону не идет. Речь идет о дополнительном образовании, то есть, о работе со взрослыми.

Это совсем другая тема. Это новая реальность, в которой мы живем, — люди должны несколько раз за свою жизнь заниматься «перепрошивкой». Четырехфазная модель жизни — воспитание, обучение, работа, пенсия — уже не работает для значительной части населения. И возникает запрос на такую перепрофессионализацию.

Важно, что, когда человек, который был успешным компьютерщиком, бухгалтером или бизнесменом, приобретает режиссерские навыки, он становится совершенно уникальным режиссером. Он же не отпускает весь свой прежний жизненный опыт. Он также становится и уникальным компьютерщиком, бухгалтером, бизнесменом, овладевшим навыками совсем другой специальности, — у человека возникают какие-то совсем новые профессиональные качества.

В системе дополнительного профессионального образования (ДПО) в Школе дизайна речь идет именно о выходе на эту территорию.

Опера «Октавия. Трепанация». Электротеатр Станиславский. 2017 Композитор Д. Курляндский. Режиссер Б.Юхананов. Художник-постановщик С. Лукьянов. Художник по костюмам А.Нефедова. Фотограф А.Безукладников

Опера «Октавия. Трепанация». Электротеатр Станиславский. 2017 Композитор Д. Курляндский. Режиссер Б.Юхананов. Художник-постановщик С. Лукьянов. Художник по костюмам А.Нефедова. Фотограф А.Безукладников

навыки как главная цель обучения

М: А как тебе кажется, чего в принципе не хватает образованию в сфере искусства или более узко — в театральной сфере? С твоей точки зрения, чему вообще сейчас надо было бы учить? Не важно — в ВУЗе или в ДПО.

С: Ключевой вопрос — в конкретных навыках.

Я могу более-менее говорить про художников. Чаще всего, вопрос именно в профессиональных творческих навыках. Он связан с тем, насколько натренированы твой взгляд, твой глаз, твоя рука. Твои органы чувств, руки, глаза, все эти инструменты — это же и есть мозг. Их работа и есть работа ума. Ты не просто придумал, а потом что-то зафиксировал, нет, ты думаешь, рисуя и смотря, то есть, именно работая руками. Это очень важный для художника момент. Потому что в этот момент мысль не отделена от формы. В этот момент происходит важное рождение какого-то смысла, который может существовать только в определенной форме. И тогда созданное обретает облик действительно подлинного искусства. Подлинного не в значении хорошего или плохого, а в наличии качества искусства. Назову это грубо «поиск с карандашом в руках». Для этого все-таки необходима определенная тренировка. Для этого нужно время. И это же касается не только рисования, но и создания объемных конструкций, скульптуры той же, вообще работы с материалами. Например, тебе надо сделать макет для спектакля — это театральная коробка, но в этот же момент ты работаешь с формой, с масштабами, с соотнесением этих масштабов. У тебя как бы возникают и крепнут нейронные связи. Это то, что сейчас принято называть скиллами [от англ. skill]. Собственно, вот этих скиллов, их не хватает. Это больше, чем навыки. Немножко пафосно, но это то, чем художник и живет, то, чем он дышит, условно говоря. В разной форме, по-разному у всех художников, но в принципе так и есть.

А для этого, повторю, нужно время. Ведь это же надо привить любовь к этому, к такому рисованию. И это не всегда легко.

К примеру, человеку нравятся спектакли Боба Уилсона. А там все устроено очень просто. Это визуально ясная, понятная история, понятные формы. И, казалось бы, бери и иди делай. Но Боб Уилсон прошел огромный путь — он вообще по образованию архитектор — и через что-то совсем другое вышел в эту форму. Это очень наглядный пример. Никто об этом не думает, но вот это все происходит через те самые скиллы и постоянную работу.

Даже, например, черчение, да, черчение театральных декораций!.. Казалось бы, так называемые габаритные чертежи — это утилитарная вещь просто для того, чтобы отдать чертежи в производство. Но тоже важно, чтобы художник ими занимался. Потому что на этапе черчения оттачиваются детали, уточняются какие-то мелкие пропорции, еще что-то. Иногда оказывается, какие-то вещи, которые ты нарисовал в эскизе, не получаются в чертеже. И порой даже приходится менять художественное решение или, по крайней мере, какую-то форму. Все это параллельные части цельной работы. Вот это и есть то, чему надо обучать.

А для этого, повторю, нужно время. Невозможно человека научить рисовать за год. Если человек приходит с подготовкой, это очень круто. Потому что у него уже есть в руках инструмент. У него нейронные связи уже созданы. Это же касается и взрослых. Какая разница — что молодые нейронные связи, что постарше, они не перестают от этого быть нейронными связями. Здесь все равно должно быть наличие каких-то навыков. Хотя опять повторю, слово «навык» мелковато для этого. Это больше, чем навык, это предпосылки к мастерству.

Мастерство здесь значит, что ты умеешь что-то делать, ты становишься мастером. Вот на это важно обратить внимание. Хорошо было бы, чтобы человек пришел уже подготовленным. Я понимаю, что бывают случаи, когда все хорошо получается, но часто бывают случаи, когда все-таки чуть-чуть люди недоучиваются и надо бы еще немножко поучиться.

М: Про мастерство полностью с тобой согласна. Ещё часто говорят: «Надо, чтобы в руках было ремесло».

С: Ремесло, да, да, да. Я выразил современным словом «скилл». Говорят, что скиллы это и есть ремесло.

Плакат к выставке «Дизайн упаковки. Сделано в России». Московский музей дизайна. 2013.

важно понять: что ты можешь, а что нет

образовательный процесс — в помощь

М: Я думаю, что очень важно называть вещи своими именами, не выдавать одно за другое. Допустим, человек не мог себе раньше позволить прийти в профессию, например, из-за семьи, которая заставляла работать в банке, а человек всю жизнь рисует. И вот ему дается этот шанс — стать профессионалом. Ремесло у него на базовом уровне есть. Это одна история. Другая история, когда человек приходит в буквальном смысле слова за скиллами — за скиллами как раз с точки зрения развития тех самых новых нейронных связей. Он, конечно же, не станет Бобом Уилсоном, но зато поймет, почему ему не надо соваться на ту территорию, которой занимается Боб Уилсон. После обучения он поймет, насколько это сложно устроено, и найдет свою территорию, сферу проявления собственных возможностей, способностей и навыков.

В итоге могут даже возникать совсем иные области, где сочетания разных скиллов и профессий дадут новый, совокупный эффект.

С: Да. Очень интересную и точную вещь ты сказала. Это очень важно — понять, что ты можешь, а что нет, куда надо тебе идти, куда не надо, и чем ты хочешь в итоге заниматься. Часто бывает, что люди просто радикально все меняют. Они говорят: «Я думал, что это так, а это на самом деле не так, и я буду заниматься вообще чем-то другим в этой же области». Или даже уходят в другую область. Тут важно вообще понять свои силы, оценить их. Можно это сделать самостоятельно, но часто, по разным причинам, это бывает сложно. Быстрее это сделать, когда есть какой-то образовательный процесс. Твой руководитель-преподаватель подскажет, что у тебя получается лучше, хотя ты этого и не видишь, подскажет, как это можно развивать, а про какой-то другой прием или навык может посоветовать его отложить, чтобы потом к нему вернуться и доделать, доразвить. Нахождение вот этого баланса и выстраивание системы приоритетов, чтобы не распыляться и уметь выбрать, что надо сделать быстрее, а с чем можно подождать, — это тоже очень важно и для жизни в целом, и для решения профессиональных тактических, чисто производственных задач.

С. Лукьянов на выставке ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН? Московский музей дизайна. Место проведения: Новая Третьяковка, Западное крыло. Куратор А.Санькова. Дизайнер экспозиции С. Лукьянов. 2023-2024

дизайн как редизайн жизни

как реализовать нереализуемый замысел

М: Тогда получается, что именно дизайн в широком понимании, дизайн как замысел вполне позволяет в эту сторону идти и помогать людям определяться в их дальнейшем жизненном движении.

С: Позволяет. Но на уровне замысла уже надо замышлять так, чтобы было понятно, что это можно сделать. А когда замысел кажется нереализуемым, возможно, всего лишь небольшая корректировка сделает его реализуемым. Необходимо понять, что поменять, чтобы все вроде бы осталось так же, но стало осуществимым. Для того, чтобы это понять, оценить возможности, нужно обладать опытом, знаниями и навыками, то есть тем, что мы называем ремеслом. С молодыми художниками, со студентами бывает, что они приходят с идеей, и идея отличная, но только никак не получается ее осуществить. И необходимо выбрать: либо другое придумать, либо это сильно трансформировать. Бывает обидно, даже до слез. Особенно, когда ужас как нравится, а не получается.

М: Согласна. Это важно.

Степа, спасибо тебе большое. Как минимум, мне было интересно.

С: Спасибо тебе, Марина. Спасибо за хорошие, интересные вопросы. Надеюсь, что кому-то это будет полезно прочитать.