Света к Пространству: Эволюция фона в русской иконе как смена картины мира

«Икона святого показывает не столько процесс, сколько результат, не столько путь, сколько пункт назначения, не столько движение к цели, сколько саму цель. На иконе перед нами предстает человек не борющийся со страстями, но уже победивший страсти, не взыскующий Царства Небесного, но уже достигший его».

Епископ Илларион (Алфеев)

Концепция

Одним из важнейших разделов истории искусства является иконопись. Вера в божественное преследовала людей на протяжении всех времён, а иконы появились как следствие этой веры. В Ветхом Завете существовал запрет на изображение Бога, основанный на принципе непостижимости Божественной сущности, но в Новом Завете это меняется с воплощением Христа-Бога, ставшего человеком, а значит, доступного для зрительного образа. Символизм икон прослеживается и в самых старых находках, таких как росписи римских катакомб или ранние византийские энкаустические образы. Это и композиция, и перспектива, и цвета, используемые в написании предметов, фигур и конечно же фона.

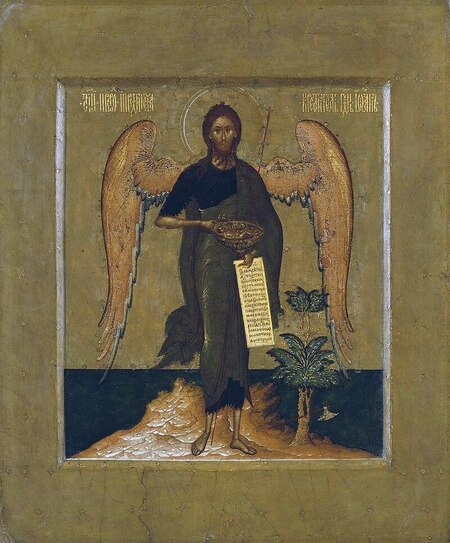

1. Владимиро-Суздальская школа «Павел и Матфей» XII в. 2. Прокопий Чирин «Иоанн Предтеча-Ангел Пустыни» XVII в.

Фон в иконах всегда является чем-то большим чем просто «задником». Это символический элемент, он передаёт необходимый смысл точно так же, как и сюжет изображённый на самой иконе.

Новгородская школа «Чудо Георгия о змие» XIV в.

Раньше фон представлял собой чистую, неизменную духовную реальность. Свет, перспектива, цвета, оттенки, появление пейзажей и архитектурных сооружений, это всё позволяет нам проследить эволюцию не только искусства иконописи, но и развитие общества, его потребностей. Меняясь от абстрактного золотого сияния к условным палаткам и горкам, а затем к иллюзионистическим пейзажам, фон отражал сдвиги в мироощущении человека: от абсолютной устремленности к трансцендентному к попыткам обжить сакральное пространство, сделать его более понятным и близким.

Как творцы передавали с помощью символизма цвета духовный путь человека? Является ли переход к более сложным и детализированным фонам знаком увядания духовности общества, или же это были шаги к новому осмыслению Бога, веры как таковой и места обычного человека в этом мире?

Данная работа посвящена изучению и анализу используемых инструментов символизма и эволюции фона в русской иконе, а так же исследованию технических приёмов, богословских концепций и исторического контекста. Это всё сплеталось в единое целое, формируя уникальный визуальный язык.

«Николай чудотворец с житием» Палех XVII в.

В данном визуальном исследовании выделены три части: 1. Исследование техник, используемых в различных школах иконописи. 2. Выявление основных цветов, используемых при изготовлении икон. 3. Анализ эволюции цвета и наполнения фона как способа передачи сакрального смысла иконописи.

Первая часть работы поделена на разделы, раскрывающие техники работы самых ярких представителей школ русской иконописи. Так же раскрывается их влияние на последующие поколения иконописцев. Вторая часть была поделена на два раздела: «основные» цвета и «неосновные» цвета. В каждом разделе имеются подразделы, раскрывающие способы нанесения и получения цвета, историю и причину его появления в иконописи. Каждый цвет рассматривается на примерах работ XII–XIV вв. включительно. Этот период выбран как время формирования канона, когда цвет обладал наибольшей семантической насыщенностью и чистотой. В третьей части работы выявляется эволюция фона икон, в следствии развития общества и происходивших исторических событий. Эта часть так же поделена на разделы. В качестве примеров изображений используются работы иконописцев XV–XVII вв.

Новгородская школа

В XII столетии в Великом Новгороде сложилась одна из ключевых школ иконописи. Иконы её мастеров отличает светлый жёлтый фон и сбалансированные композиции. Колористическое решение строится на контрасте: символизирующее божественный свет золото сочетается с красным — напоминанием о жертвенной крови Христа. Пейзажные элементы решены условно: тёмно-зелёная растительность и лёгкие, силуэтные горы в пастельной гамме.

«Борис и Глеб» XIV в.

Псковская школа

В XIII веке сформировалась псковская школа иконописи. Первоначально, она развивалась в новгородских традициях, но позже обрела самобытность. Её ранним памятникам присущи асимметричные композиции, сдержанная палитра на золотистом фоне и некоторая кроткость форм.

«Успение» Псков XIII в.

Со временем, искусство Пскова эволюционировало в сторону некоторой драматичности и насыщенности: образы стали напряжённее, а цвета — плотнее и темнее. Школа сохраняла активность вплоть до начала XVII века.

«Сошествие во ад» Новгород XIV в.

Московская школа

Становление московской школы иконописи в XIV веке происходило в условиях синтеза местных традиций, влияния южнорусских земель и стиля Византии. Этот принесло с собой отход от строгой каноничности, пейзажи стали детализированнее, в сцены включались бытовые элементы, а формы обрели пластичность благодаря мягким цветовым переходам. Московские иконы отличаются крупным размером, ясными, несколько уплощёнными образами и интенсивным, ярким колоритом.

«Спас в силах» XVII в.

Строгановская школа

Школа, существовавшая с конца XVI по первую половину XVII века, обязана своим именем и расцветом меценатству купцов Строгановых. Переняв первоначально московскую манеру, строгановские мастера разработали свой уникальный стиль, в иконах появились характерные миниатюрность письма, богатая палитра с обилием полутонов, сложные композиции. Центральная фигура, решённая крупным цветовым пятном, обычно помещалась в центр, а окружающий её пейзаж отличался тщательной, почти натуралистической проработкой деталей. Широко использовалось золочение и серебрение.

Сретение Владимирской иконы Богоматери XVII в.

Оружейная палата

Иконопись Оружейной палаты, сложившаяся в XVII веке, стала переходным этапом от средневековой традиции к новому искусству. Мастера ввели принцип «живоподобия», стремясь к анатомической точности и объемности изображений. В отличие от условного языка древней иконы, они использовали прямую перспективу и светотень. Фон превратился в детализированный пейзаж с архитектурой, а колорит обогатился сложными оттенками. Важным нововведением стала практика подписывать произведения. Теоретической основой школы стали первые русские трактаты об искусстве, созданные Иосифом Владимировым и Симоном Ушаковым. Именно Ушаков, создавая одухотворенные и анатомически правильные образы, разработал компромиссную стилистику между каноном и натурализмом.

1. «Богоматерь с младенцем на престоле» XVII в. 2. «Рождество богородицы» XVIII в.

Основные цвета используемые в иконописи

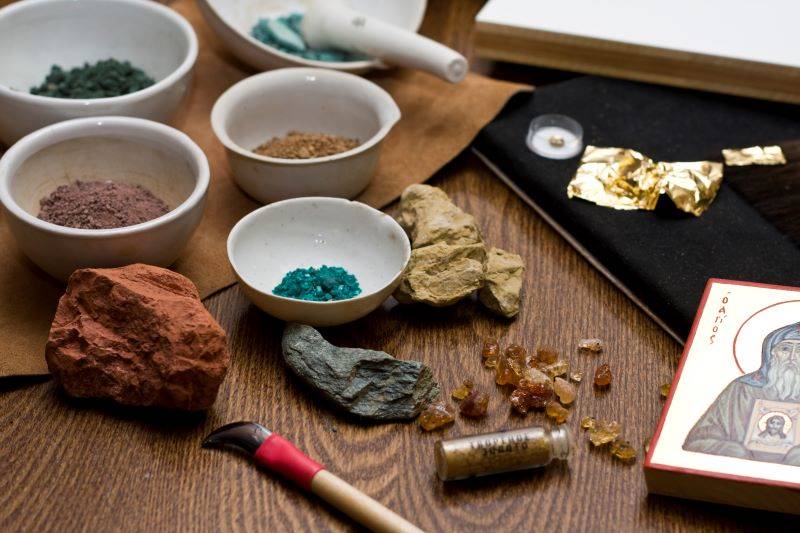

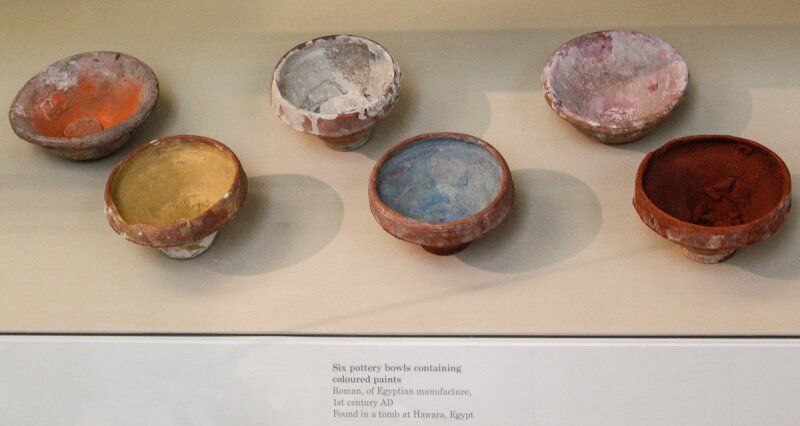

Создание и использование красителей

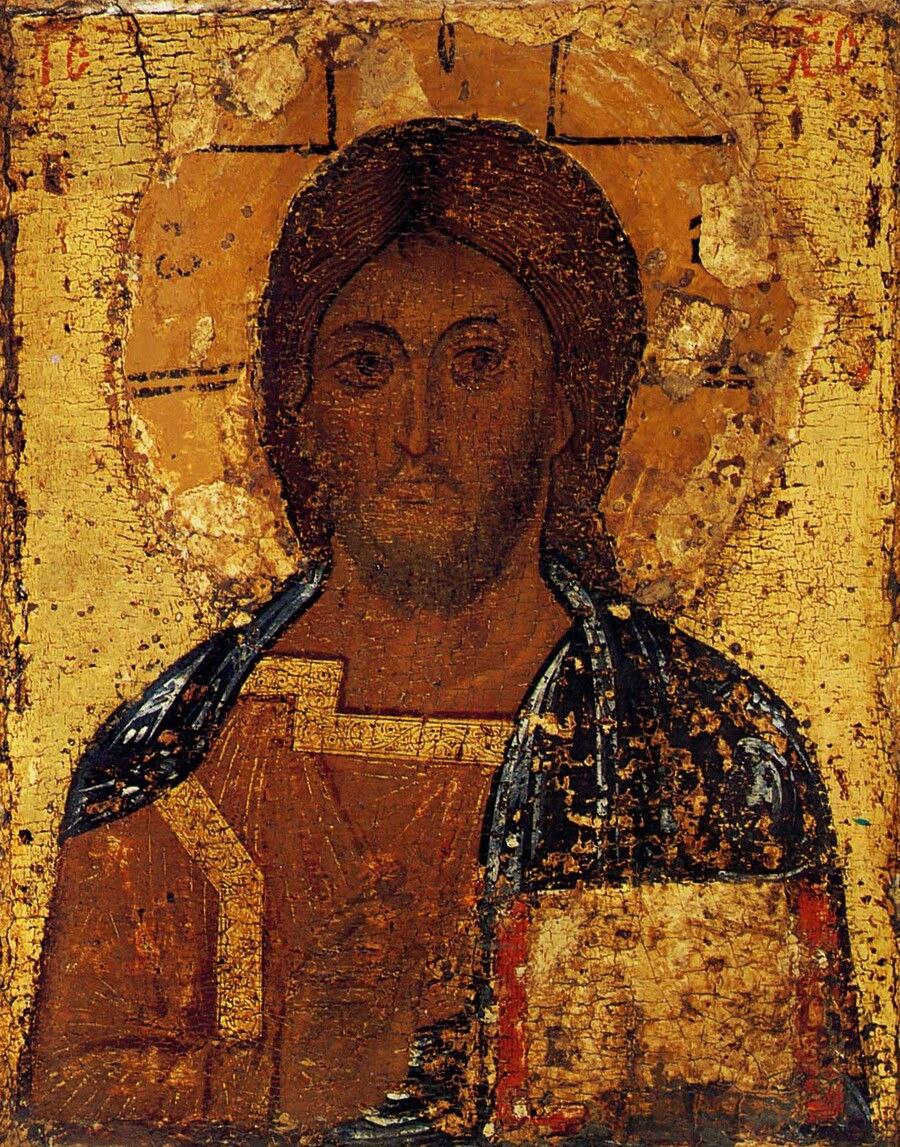

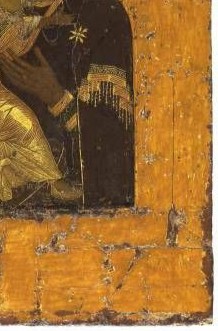

Золото в иконе никогда не было просто декоративным элементом или признаком богатства. В первую очередь, оно являлось глубоким богословским символом. Золотой фон олицетворял собой Божественный свет, означая, что изображенные персонажи пребывают в пространстве Бога, в вечности.

Использование сусального золота в изготовлении иконы

Выбор золота был обусловлен его уникальными физическими и символическими свойствами. Оно было не просто цветом в палитре художника, а материальным воплощением света.

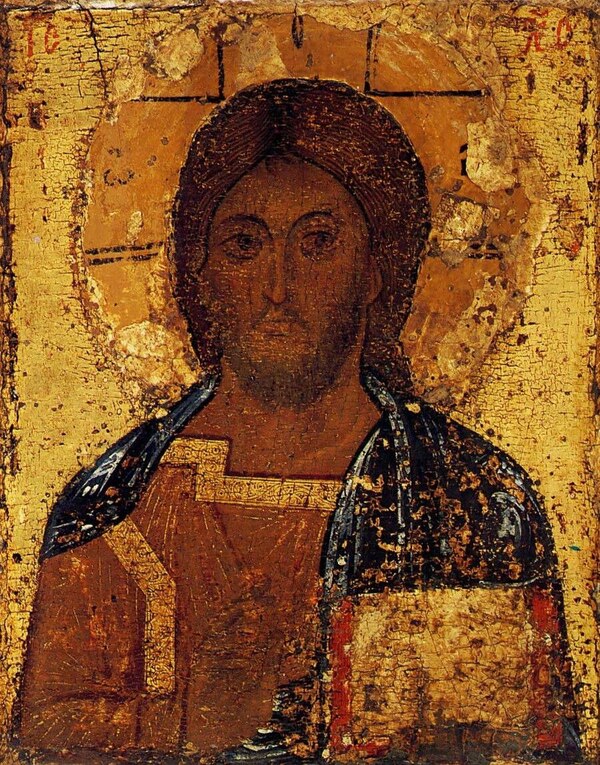

«Спас вседержитель» XIII в.

«Не рыдай Мене, Мати» XVIII в.

Для получения насыщенного красного цвета в иконописи использовался пигмент киноварь — сульфид ртути. Минерал растирали в мелкий порошок, который затем тщательно замешивали на желтке, создавая темперу. Получаемый цвет отличался исключительной интенсивностью и яркостью, хотя со временем под воздействием света и воздуха мог темнеть или чернеть.

Киноварь

Киноварь в иконе обладала многогранной символикой. Прежде всего, это цвет царственности, победы и торжества вечной жизни. Одновременно он являлся символом жертвенности, мученичества и Крови Христовой, пролитой во имя спасения человечества.

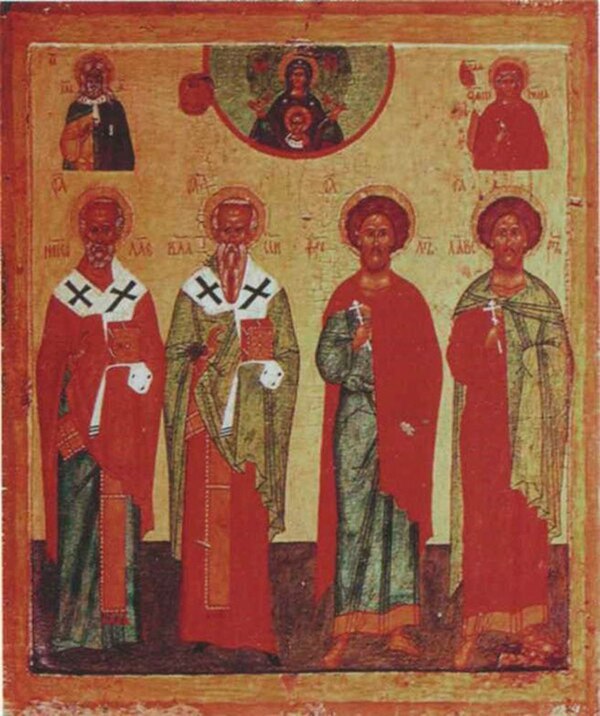

1. «Никола Чудотворец, Власий, Флор и Лавр» XV в. 2. «Иоанн Лествичник Георгий и Власий» XIII в.

«Святой Георгий» XII в.

Белый пигмент получали из двух основных материалов: мела или свинцовых белил. Эти вещества, тщательно растертые и замешанные на яичной эмульсии, давали плотную, непрозрачную краску, идеальную для моделировки форм. Белила были главным инструментом в системе вохрения — сложной техники письма ликов и открытых участков тела. Именно ими наносились световые акценты — пробела и плави, создававшие эффект свечения изнутри.

Белый цвет в иконе обладал глубоким и многогранным символическим значением. В первую очередь, он олицетворял собой чистоту, непорочность и святость, поэтому им часто писали одежды праведников, ангелов и мучеников.

«Прославление креста» XII в.

В отличие от живописной светотени, стремящейся передать внешнее освещение, иконописная техника с помощью белил выстраивала особую «световую лепку». Эта система моделировки показывала не земной свет, падающий на лик, а внутреннее, божественное свечение, исходящее от самого святого.

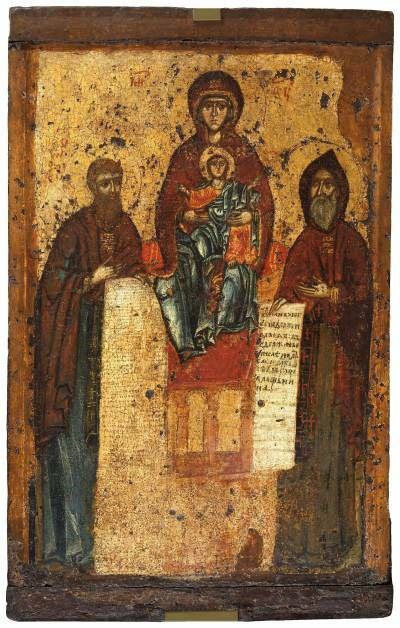

«Свенская Печерская икона Божией Матери» XIII в.

Лазурит, добываемый из полудрагоценного камня ляпис-лазурь, по праву считался самым дорогим и ценным пигментом в палитре иконописца.Процесс очистки камня от примесей и приготовления краски был невероятно трудоемким и сложным. Из-за исключительной стоимости чистый лазурит часто заменяли более доступной медной синью

Лазурит

Этот цвет обладал глубоким богословским смыслом. В первую очередь, он символизировал небо, бесконечность, божественную тайну и абсолютную истину. Главное символическое значение лазурит получил как цвет одеяний Пресвятой Богородицы.

«Митрофан Воронежский, святитель» XIX в.

Использование чистого, не замещенного азуритом пигмента в написании одежд Богородицы или в элементах фона было не только художественным выбором, но и актом особого почитания, демонстрирующим значительность вложенных в создание иконы средств и духовных усилий. Таким образом, лазурит становился знаком высочайшего качества работы и глубокого благоговения перед изображаемым образом.

Неосновные цвета

Охра, представляющая собой природную глину, окрашенную оксидами железа, являлась самым доступным, распространенным и универсальным пигментом в палитре иконописца. Благодаря естественным вариациям состава и простым способам обработки (таким как прокаливание), она давала широкий спектр оттенков — от светло-желтого и золотистого до насыщенного оранжевого и красно-коричневого.

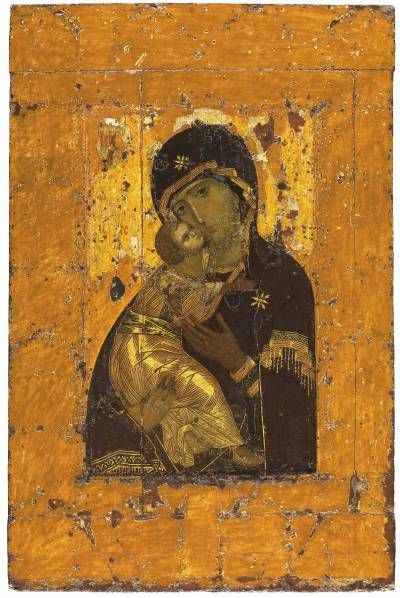

«Владимирская икона Божией Матери» XII в.

Символика охры двойственна и отражает всю полноту христианского мировоззрения. С одной стороны, это цвет земли, праха, всего тленного и материального мира. С другой — в своих светлых и золотистых оттенках она символизирует теплый, сияющий свет, приближаясь по смыслу к золоту, но оставаясь более приземленным и мягким.

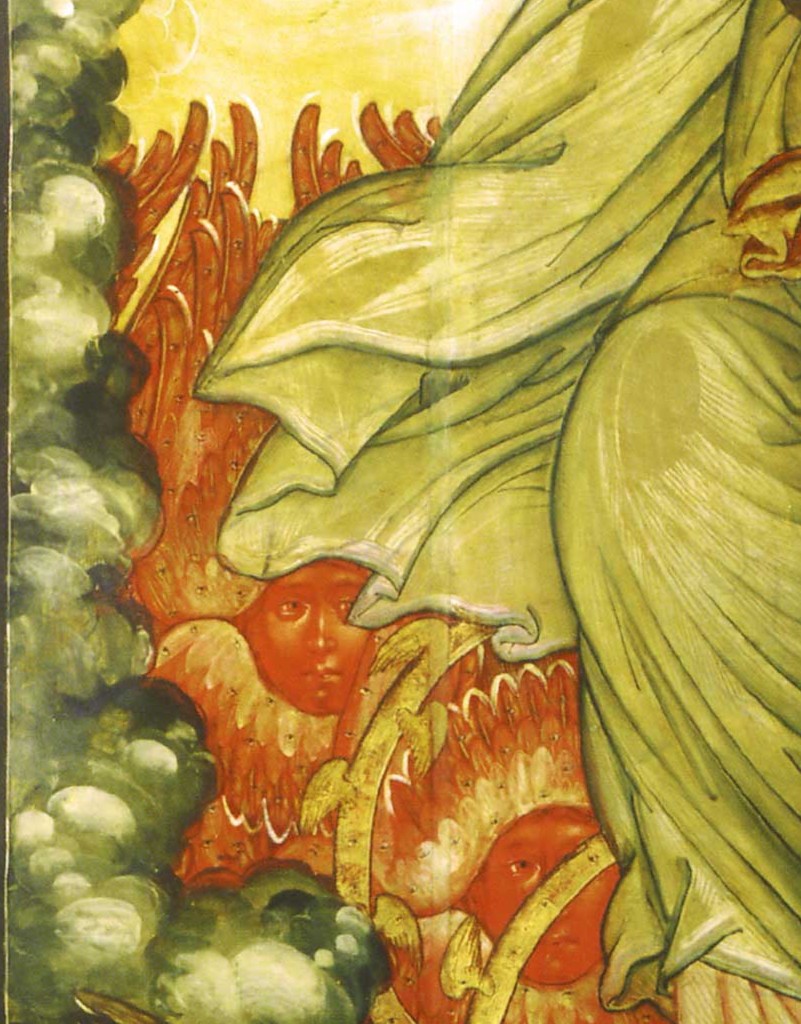

«Фрески Дмитриевского собора во Владимире» XII в.

Для получения зелёного цвета в иконописи использовалось механическое смешение уже готовых красок: синего азурита и жёлтой охры, что давало широкую гамму природных оттенков. Также широко применялись природные минералы, такие как глауконит, обеспечивавшие приглушённые, оливковые тона. Для получения ярких и насыщенных изумрудных оттенков использовали ярь-медянку.

«Боголюбская икона Божией Матери» XII в.

В системе символики иконописной палитры зелёный цвет занимал важное место как воплощение жизни во всей её полноте. Он олицетворял собой идею вечного обновления, духовного роста и цветущей юности.

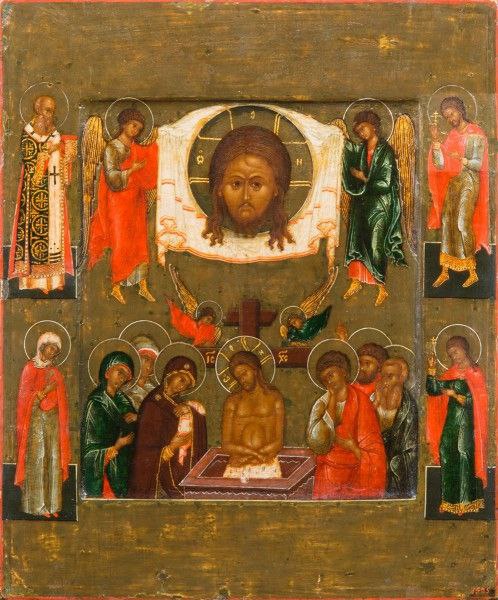

«Не рыдай Мене, Мати», со Спасом Нерукотворным и святыми на полях: Григорием Богословом, мучеником Никитой, мученицами Маврой и Евпраксией XVII в.

Эволюция фона

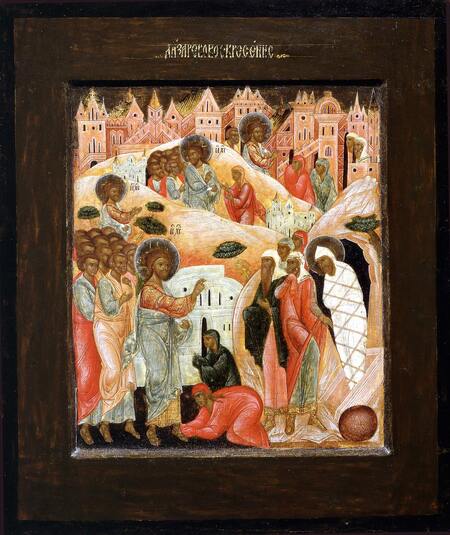

К концу XVI века в русской иконописи происходят значительные изменения, связанные с усложнением фонового решения. На смену лаконичным золотым и цветным фонам приходят тонко прописанные пейзажи, образуя своеобразную ковровую основу, на которой разворачивается повествование. Этот насыщенный фон, украшенный райскими деревьями и причудливыми узорочными горками, становится полем для размещения сложных композиционных элементов.

«Воскрешение Лазаря» XVII в.

Параллельно происходит трансформация цветового решения. Символика цвета не исчезает, но становится тоньше и многограннее — палитра обогащается полутонами и сложными цветовыми смесями, создающими особую музыкальную гармонию. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в строгановской школе, где цвет приобрёл декоративную изощрённость, а обилие золотой узорной росписи (травления) подчёркивало драгоценность горнего мира и виртуозное мастерство иконописца.

«Положение пояса Богоматери» XVII в.

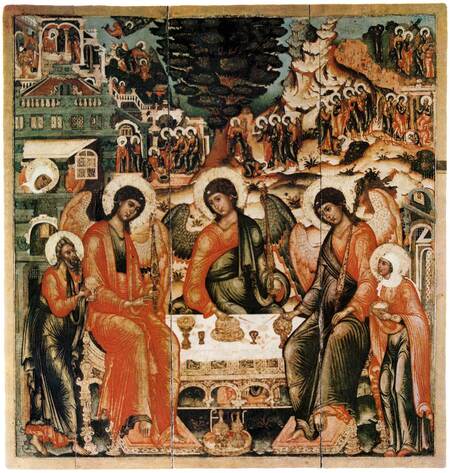

«Троица с деяниями» XVII в.

Завершающим этапом этой эволюции стал переход к картинному искусству в творчестве мастеров Оружейной палаты конца XVII века. В их работах цвет начинает служить созданию иллюзии объёма и световоздушной среды, символическое значение уступает место повествовательности и эстетическому совершенству. Чистые символические плоскости сменяются сложными живоподобными.

«Отечество» XVII в.

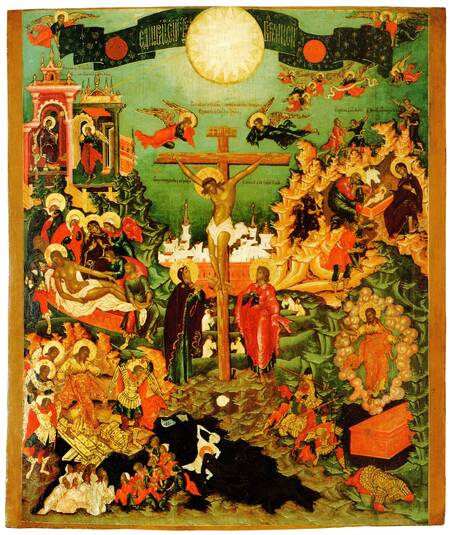

«Единородный Сыне» XVII в.

Вывод

Эволюция фона — это визуальная летопись великого перелома. Русское общество медленно, но неуклонно двигалось от средневекового миросозерцания, где реальность — это лишь символ и тень горнего мира, к миросозерцанию Нового времени, которое начинает ценить сам материальный мир, индивидуальный опыт, рациональное познание и эстетическое наслаждение.

Это не обязательно был «упадок», но это было усложнение. Духовность не исчезла, но она перестала быть единственным измерением человеческой жизни, вступив в диалог и конкуренцию с другими — эстетическими, интеллектуальными и социальными запросами. Икона, бывшая когда-то исключительно «окном в рай», постепенно стала и «картиной» на религиозный сюжет, отразив тем самым двойственность всей последующей русской культуры, разрывающейся между небом и землей.