Животное как субъект. Уход от антропоцентризма в документальном кино

В игровом и неигровом кино животные долгое время демонстрировались как несамостоятельные объекты, или, напротив, подвергались антропоморфизации и становились воплощенными метафорами человеческих характеров (как, например, в «Стачке» С. Эйзенштейна). Происходила в том числе прямая эксплуатация: животных использовали как киноматериал, придерживаясь утилитарного подхода, который не исключал травму и даже гибель. К антропоцентричному кинематографу применим тезис исследовательницы философии животных Оксаны Тимофеевой: «Животное не дано, но лишь представлено, то есть оно фигурирует или как представление, или как представитель.

«Хлеб наш насущный» (реж. Николаус Гейрхальтер, 2005)

В качестве представления животное соответствует «внешней» идее о том, что оно объект, а в роли представителя обнаруживает некое «внутреннее» содержание, желание, интерес» (Тимофеева, 2017). Независимое бытие животного на экране, обращение к его восприятию до определенного времени не подразумевалось. Способы репрезентации животных изменились с осознанием их субъектности. Начиная с конца 20 века в кинематографе стала получать воплощение философская концепция «биоэгалитаризма»(Фишова, 2021) — признания фундаментального равенства в правах живых существ, независимо от принадлежности к тому или иному виду (здесь подразумеваются права на заботу, защиту и благополучие). С этим связано появление оптики мира животных — мира «имманентности и непосредственности» (Батай, 2000, 8).

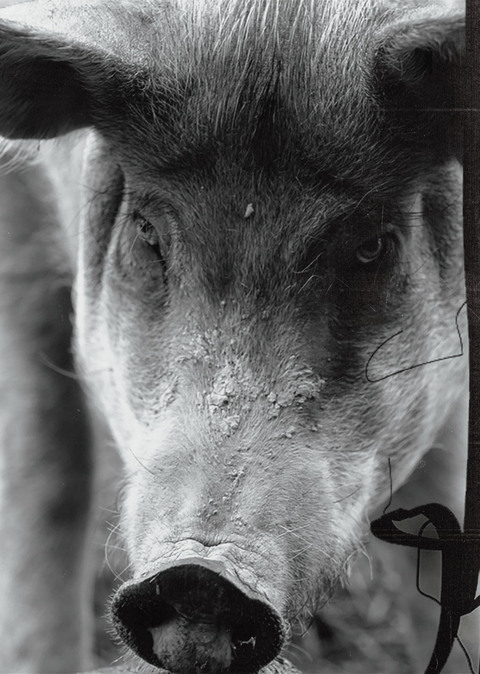

«Гунда» (реж. Виктор Косаковский, 2020)

Как отмечает Батай, «мы не можем различить за его представителями [животными] способность к тому, чтобы взглянуть на этот мир со стороны». Мне показалось любопытным, что обращение к нечеловеческому взгляду требует от кинематографистов самоограничения, поиска отдельного языка и разработки новых визуальных подходов. Эти подходы я бы хотела рассмотреть в своём исследовании. Способы репрезентации животных и их среды обитания выходят далеко за пределы телевизионной научно-популярной документалистики. Животные не способны изобразить себя сами, и в этом смысле всегда нуждаются в посредниках, но современные режиссёры с помощью киноязыка приближаются к их восприятию, поставив их наравне с человеком или и вовсе отделив от него.

концепция

Я предполагаю, что кинематограф, рассматривающий животное как субъект, обращается к его внутренним свойствам и потому нуждается в отдельных способах выражения, учитывающих эти свойства. Рубрикация исследования опирается на описание животного начала в «Теории религии» Ж. Батая: имманентность, пребывание «в своей среде», одновременно зависимость и независимость от окружения. Я выбрала этот принцип структурирования, потому что он выражает субъектность животного, то, чем оно является само по себе.

Также стоит отметить, что невозможность постичь видение животного «подвергает навязчивому искушению прибегнуть к поэтическому видению вещей» (Батай, 2000, 8) — поэтому часть фильмов, которые будут рассмотрены, относятся к жанру поэтического видеоэссе и демонстрируют не органическую форму/животное, а именно его видение. Такая оптика также является примером исследования иных форм жизни, расширения представлений о том, что есть живое/неживое и как оно соотносится с человеческим. Я исследую преимущественно неигровые фильмы середины 20 века — начала 21 века, где центральный элемент — сущность животного и наблюдение за её проявлениями. Исключения — игровые работы без линейного повествования, которые можно отнести к авангардным или экспериментальным.

«3 сна лошадей» (реж. Майк Хулбум, 2018)

Отдельно обозначу, что в этом исследовании я не использую кадры прямого, особо жестокого насилия человека над животным, кадры убийства и манипуляций с его телом. Я считаю тиражирование таких образов этически спорным и осложняющим восприятие работы. Вместо этого демонстрируются кадры реакций животного, а также кадры, предваряющие насилие и следующие за ним. Литературные источники включают в себя фрагменты из книг О. Тимофеевой, Ж. Батая и др., затрагивающие вопросы субъектности животного, киноведческие статьи, опубликованные в журнале «Искусство кино» с анализом фильмов, которые я выбрала для своего исследования.

имманентность: животное поедающее и животное поедаемое

«Кошачья еда» (реж. Джойс Виланд, 1967)

По Батаю, между животными поедаемыми и поедающими «не существует отношений соподчинения». В отличие от человека, одно животное не рассматривает другое как вещь, даже в том случае, если потребляет его, предварительно лишив жизни. Причина в том, что «ничто не воспринимается животным во временной протяженности» — для него есть только то, что происходит здесь и сейчас. Возможно, отсюда — игривость кошки по отношению к уже мертвой рыбке в «Кошачьей еде» Джойс Виланд. Имманентность означает ещё и зависимость от окружающей обстановки — животное остаётся имманентным, то есть включенным в среду, при условии питания в ней (Батай, 2000, 7). Взаимодействие с добычей — один из характерных сюжетов в неигровом кино об органических мирах или «частных жизнях» конкретных животных.

«Вампир» (реж. Жан Пенлеве, 1945)

«Вампир» (реж. Жан Пенлеве, 1945), «Как рождаются медузы» (реж. Жан Пенлеве, 1960)

«Домашний скот» (реж. Дерек Джеркинс, 2019), «Нумеро 1765» (реж. Сайрус Нешвад, 2008)

Насилие над животным со стороны человека — это насилие сверху, равнодушное и будничное. В этом случае животное обращается в вещь утилитарного свойства, репрессируемое тело. Кинематограф, построенный на идеях биоэгалитаризма, старается приблизить «конец привычного, асимметричного отношения к животным» (Фишова, 2021), проблематизируя промышленную жестокость и спесишизм. Демонстрируется наличие у животных широкого спектра эмоций и состояний, способность к тяжелому переживанию своей и чужой гибели в противовес отчужденному отношению к ним как к полезным ресурсам. Особенно остры сцены последних минут жизни животных, контрастирующие с механической безучастностью их убийц.

Дисклеймер: я не использую в исследовании кадры прямого, особо жестокого насилия человека над животным, кадры убийства и манипуляций с его телом.

«Кровь зверей» (реж. Жорж Франжю, 1949)

«Домашний скот» (реж. Дерек Джеркинс, 2019)

«Домашний скот» (реж. Дерек Джеркинс, 2019), «Левиафан» (реж. Люсьен Кастен-Тэйлор, 2012)

«Левиафан» (реж. Люсьен Кастен-Тэйлор, 2012)

«Левиафан» (реж. Люсьен Кастен-Тэйлор, 2012)

«Бестиарий» (реж. Дени Коте, 2012)

«Хлеб наш насущный» (реж. Николаус Гейрхальтер, 2005)

имманентность: потомство

«Частная жизнь кота» (реж. Александр Хэммид, 1944)

Появление потомства — событие в личной, тайной жизни животного, ещё один акт единения с миром, которому оно принадлежит. Существование животного «протекает, как поток воды среди схожих потоков», (Батай, 2000, 9), то есть с равнодушием ко всему, что не происходит в данный момент. Рождение новых существ на какое-то время меняет образ жизни животного — и оно со всей непосредственностью заботится о них. «Частная жизнь кота» Хэммида снабжена текстовыми комментариями, образующими драматургию фильма, но человек в действе участия не принимает — потому это и частная жизнь, которая есть не только у людей.

«Гунда» (реж. Виктор Косаковский, 2020)

«Гунда» (реж. Виктор Косаковский, 2020)

Как отмечается в статье журнала «Сеанс», Виктор Косаковский в своём фильме «представил точку зрения, соразмерную животным» (Артамонов, 2021). Получился образ семейства, далёкий от идиллического. Поросята сначала выглядят беззащитными перед матерью, а затем жестокими по отношению к ней — хотя они ведут себя исключительно органично, именно непосредственно, потребляя все предназначенные им соки. Человек вторгается в мир животных единожды, даже в обезличенном виде, но фатально: забирая всё подросшее потомство.

«Я не знаю, кто я такой / Вылупление» (реж. Билл Виола, 1986)

«Человеческое существо узнает себя в животном как в зеркале и на этой как бы стадии зеркала начинает обретать свою „человечность“ (Тимофеева, 2017). Наблюдая за рождением существа, появлением хрупкой жизни, человек обнаруживает в нём субъект, подобный себе.

«Бластогенез II» (реж. Конрад Вейт, 2017)

«Бластогенез II» Конрада Вейта — задокументированный перформанс, который обыгрывает в том числе тему рождения в научно-популярных фильмах о животных. Здесь животное «не интерпретируется метафорически» (Фишова, 2021) — напротив, человек пытается им стать.

Давайте попытаемся вообразить мир, в котором человек отсутствует, мироздание, в котором вещи предстают единственно перед взором животного, не являющегося ни вещью, ни человеком.

Ж.Батай. «Теория религии»

своя среда

«Подлесье» (реж. Роберт Тодд, 2011)

Один из способов постичь животное — попытаться посмотреть на мир его глазами, исследовать пространство с радикально нечеловеческой позиции. Движение камеры, возможно, передает оптику совы или таракана, но сами животные и их образ мыслей остаются для человека непостижимыми. Но это не означает, что они не нуждаются в репрезентации, в том числе через обращение к сновидческому. Люди «вынуждены ограничиваться рассмотрением животного начала извне» (Батай, 2000, 9), но ищут способы взглянуть изнутри.

«Подлесье» (реж. Роберт Тодд, 2011)

«Дом пуст» (реж. Дана Берман Дафф, 2020)

«Соленая вода» (реж. Гай Шервин, 1986)

«3 сна лошадей» (реж. Майк Хулбум, 2018)

«3 сна лошадей» (реж. Майк Хулбум, 2018)

«Берлинская лошадь» (реж. Малкольм ле Грайс, 1970)

«Я не знаю, кто я такой / Сова» (реж. Билл Виола, 1986)

зависимость и независимость

«Гунда» (реж. Виктор Косаковский, 2020)

Если вновь обратиться к Батаю, «всякий организм обособлен от прочих организмов», но «животное не располагает возможностью существовать автономно по отношению к остальному миру» (Батай, 2000, 6). На этом противоречии держится единовременная включенность животного в мир и отделенность от него, где-то — даже одиночество. Особенно если это антропоцентричное пространство, где животное и его тело подчинены утилитарным задачам. В других случаях нахождение в неволе, наоборот, объединяет, например, как в «Гунде» Косаковского.

«Гунда» (реж. Виктор Косаковский, 2020)

«Бестиарий» (реж. Дени Коте, 2012)

«Бестиарий» (реж. Дени Коте, 2012)

«Бестиарий» (реж. Дени Коте, 2012)

вывод

Проведя исследование, я подтвердила своё предположение о том, что в условно биоэгалитарном кинематографе субъектность животного демонстрируется через несколько аспектов: имманентность (на примерах смерти, убийства и рождения), пребывание в своей среде, одновременно зависимость и независимость от окружения. Также я обнаружила, что в неантропоцентричном кино все ещё много человеческих образов и неприродных пространств. Это, на мой взгляд, связано с тем, что несмотря на заметный сдвиг в восприятии животных, они до сих пор плотно встроены в прежнюю иерархию: в первую очередь это касается промышленного производства и потребления. Кроме того, животные по ясным причинам не могут презентовать свою оптику сами: им нужен посредник в лице человека.

список источников

1. Фишова Я. (2021) Животные, аномалии и неорганические Другие // syg.ma 2. Артамонов А. (2021) Царь зверей и зеркало: взгляд животного в «Гунде» Виктора Косаковского // Искусство кино 3. Тимофеева О. История животных. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 571 с. 4. Батай Ж. Теория религии. Литература и зло. Мн.: Современный литератор, 2000. 352 с.

фильмография

1.«Кошачья еда» (реж. Джойс Виланд, 1967) 2.«Вампир» (реж. Жан Пенлеве, 1945) 3.«Как рождаются медузы» (реж. Жан Пенлеве, 1960) 4.«Домашний скот» (реж. Дерек Джеркинс, 2019) 5.«Нумеро 1765» (реж. Сайрус Нешвад, 2008) 6.«Кровь зверей» (реж. Жорж Франжю, 1949) 7.«Левиафан» (реж. Люсьен Кастен-Тэйлор и Вирина Паравел, 2012) 8.«Бестиарий» (реж. Дени Коте, 2012) 9.«Хлеб наш насущный» (реж. Николаус Гейрхальтер, 2005) 10.«Частная жизнь кота» (реж. Александр Хэммид, 1944) 11.«Гунда» (реж. Виктор Косаковский, 2020) 12.«Я не знаю, кто я такой / Вылупление» (реж. Билл Виола, 1986) 13.«Я не знаю, кто я такой / Сова» (реж. Билл Виола, 1986) 14.«Бластогенез II» (реж. Конрад Вейт, 2017) 15.«Подлесье» (реж. Роберт Тодд, 2011) 16.«Дом пуст» (реж. Дана Берман Дафф, 2020)

17.«Соленая вода» (реж. Гай Шервин, 1986) 18.«3 сна лошадей» (реж. Майк Хулбум, 2018) 19.«Берлинская лошадь» (реж. Малкольм Ле Грайс, 1970)