Силы зла в европейском кинематографе первой половины XX века

Человечество веками придумывало истории об абстрактном или конкретном зле, добре и их противостоянии между собой. Так уж устроены люди, им нравится заигрывать со всем запретным, ужасным, преступным и сексуальным.

Сегодняшний зритель, смотря кино про все самое чудовищное, делает это по разным причинам. Кому-то проще объяснить несправедливое мироустройство потусторонними силами, некоторым становится легче выдерживать тяжелый период в жизни с помощью эскапизма, а кто-то просто развлекается приятными выдумками ради заветной порции кортизола и адреналина с последующим дофамином. Поэтому зло всегда будет актуальным.

Но как понимали и видели саму морально-оценочную категорию «зла» кинематографисты XX века? Через что оно выражалось и как выглядело?

Цель исследования — изучить мотив сил зла в европейском кино, появляющийся в работах разных режиссеров. Узнать почему, как и в чем это проявляется.

Задачи: 1. Рассмотреть сценарий и драматургические особенности в выбранных произведениях, вычленить самое главное; 2. Ёмко проанализировать технические стороны подачи материала (символика, монтаж, композиция, работа со светотенью, костюмы, принципы актёрской игры и т. д.); 3. Скомпилировать наиболее частые образы, явления и приемы в общие категории, описать их; 4. Сделать выводы и заключение по теме.

Структура данного визуального исследования — типологическая. В работе будут выявлены общие тенденции зла в кино первой половины XX века, до 1960-х. Может быть сложно беспристрастно и академично описать все нюансы выбранных кинолент, потому что в контексте XXI века современный зритель по определению достаточно субъективен в своих суждениях из-за совершенно иного опыта восприятия кино как единицы медиа и продукта киноиндустрии. Однако в данной работе будет как можно более качественный анализ образов и подборка материалов на тему мотивов зла в искусстве кино.

Смерть и ад

Смерть в лирическом немом фильме «Усталая смерть» («Der müde Tod», реж. Фриц Ланг, 1921 г.) с первых минут фильма показывает свой характер зрителю. Это по-простому одетый мужчина средних лет с выразительным, но мрачным взглядом на квадратной голове. В кадре со Смертью присутствует контраст монолитной темной одежды по шею со светлым лицом и глазами персонажа. Часто он исподлобья смотрит прямо на зрителя, прожигая взглядом киноленту. Сдержанная, но при этом эмоционально выверенная мимика Бернхарда Гёцке в роли Танатоса даёт понять, что повелитель всего неживого явно находится в своеобразном профессиональном кризисе. Ему все обрыдло и он просто хочет покоя, умиротворения и единения с бесконечно вечным. В сюжете фильма Смерть предпочитает демонстрировать свои намерения больше действиями, чем словами. Помимо этого, предоставляя шанс невесте (Лиль Даговер) вернуть к жизни своего возлюбленного, он дает ей не только три попытки на спасение чужих душ, но и после всех неудач ещё позволяет ей пойти на сделку с совестью, предлагая кому-нибудь другому отдать свою жизнь в обмен на любимого.

Видеофрагмент из «Усталая смерть» («Der müde Tod», реж. Фриц Ланг, 1921 г.)

Каждая сцена со Смертью цепляет, любое его действие завораживает своей спокойной величественностью и непредсказуемостью. Но при этом он не пугает и не приводит в ужас своей силой, а ощущается дальним родственником-интровертом, который вполне себе дружелюбен, пусть и шутки у него замогильные.

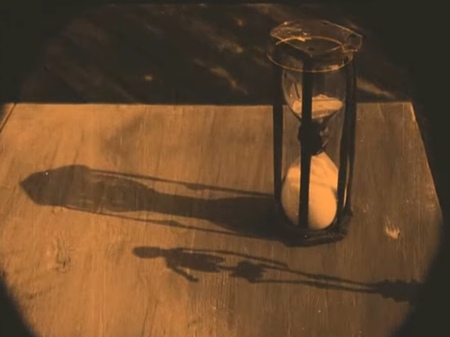

Этот эффект можно объяснить тем фактом, что в фильме персонаж сам о себе почти ничего не рассказывает и не показывает, на него работает реакции от окружающей среды. Например, сцена с рисованием символа Альфы и Омеги на земле это отсылка к откр. 1:8 Апокалипсиса от Иоанна Богослова, где говорилось про всеобщее начало и конец, пограничность состояний между жизнью и смертью (и Иисуса Христа с хризмой, в образе которого все сходится как на начале мира) сцена с распитием алкоголя женихом и невестой в «Золотом единороге», где можно увидеть песочные часы (в искусстве эпохи ренессанса и дальше они символизировали быстротечность времени и неизбежность смерти) и скелет (символ смерти ещё со средних веков). Ещё это можно увидеть через реакцию общественности (встреча Смерти с могильщиком, взаимодействие с отцами города и т. д.). Поэтому зритель неизбежно сам додумывает ещё сведения.

Слева — сцена, где смерть рисует символ Альфы и Омеги, хризмы Справа — сцена с распитием алкоголя женихом и невестой в «Золотом единороге»

«Усталая смерть» («Der müde Tod», реж. Фриц Ланг, 1921 г.)

Коллаж со скриншотом из «Усталая смерть» («Der müde Tod», реж. Фриц Ланг, 1921 г.) и последующим исследованием символа Альфы и Омеги или хризмы, какая она бывает и где встречается в католицизме

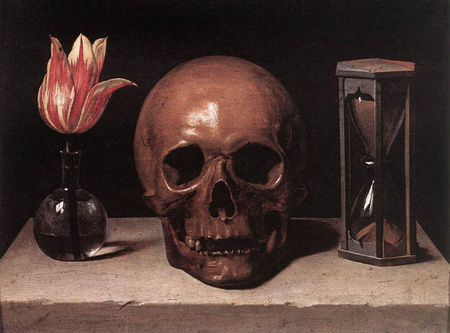

Слева — песочные часы и скелет из «Усталая смерть» («Der müde Tod», реж. Фриц Ланг, 1921 г.) Справа — Филипп де Шампень «Натюрморт с черепом» (1671 г.)

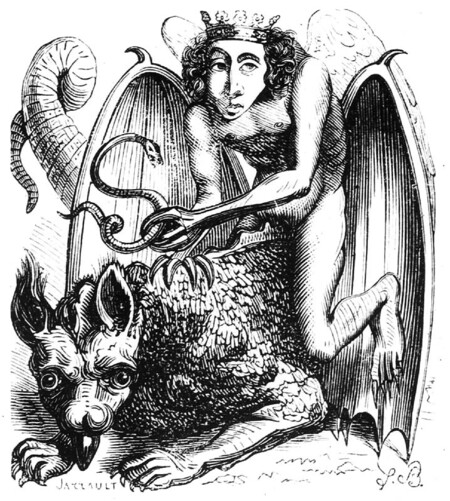

Образ ада и демонических тварей в кинематографе XX века раскрыты более ярко и разнообразно, чем абстрактной смерти. Они могут быть конкретными демонами, как невероятно носатый Астарот из «Голема, как он пришел в мир » («Der Golem, wie er in die Welt kam», реж. Карл Безе, реж. Пауль Вегенер, 1920 г.), звезда которого разбросана по визуальной части всего фильма и присутствует на груди Голема.

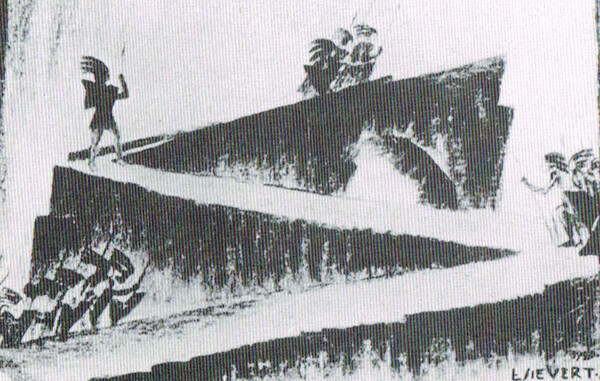

А в других случая демонические создания могут быть и обобществлёнными чертями с относительно небольшой конкретикой, как, например, в «Мацист в аду» («Maciste all’inferno», реж. Гуидо Бриньоне, 1925 г.). Там вместо привычных библейских демонов присутствуют боги греческой и римской мифологии — Плутон и Прозерпина.

Видеофрагмент с Астаротом «Голем, как он пришел в мир » («Der Golem, wie er in die Welt kam», реж. Карл Безе, реж. Пауль Вегенер, 1920 г.)

Слева — скриншот из «Голем, как он пришел в мир » («Der Golem, wie er in die Welt kam», реж. Карл Безе, реж. Пауль Вегенер, 1920 г.) Справа — Жарро М. «Астарот, принц Ада» (1863 г.)

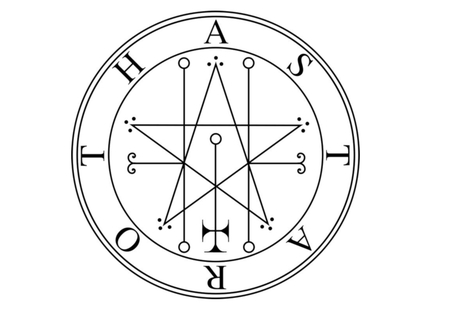

Слева — «Голем, как он пришел в мир » («Der Golem, wie er in die Welt kam», реж. Карл Безе, реж. Пауль Вегенер, 1920 г.) Справа — Сигил Астарота согласно «Лемегетону» (текст середины 17 в.)

Во второй кинокартине дьявольские отродья показаны жестокими и при этом забавными существами разных форм и размеров. Все уже стереотипные сатанистские атрибуты ещё со времен средневековой традиции религиозного искусства на месте: твари уродливые, зубастые, со взъерошенной прической и бородкой или лысые, тела перемазаны серой и каждый едва одет из-за жары, у многих есть рога и двухконечные вилы. Ад получился иллюстративным, красочным и детальным, есть возможность увидеть дьявольскую рутину, семейные склоки и предметы быта. Например, есть весы, чтобы мерять грехи и души.

Зрителям по ходу сюжета показали и некоторые магические способности чертей: способность к регенерации, полёту, превращение в то, что они понимают как людей, видеотрансляции из ада в человеческий мир и многое другое.

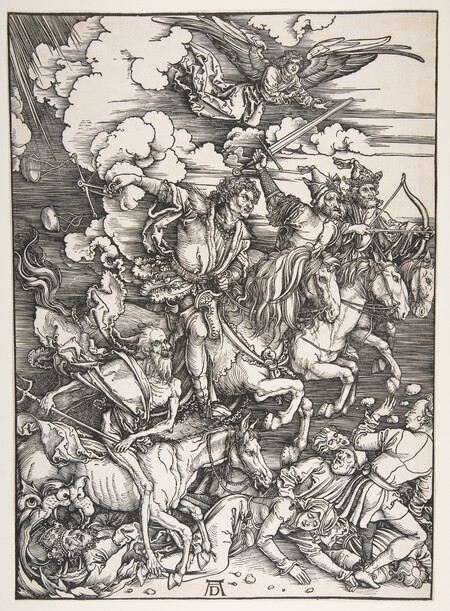

Слева — весы из фильма «Мацист в аду» («Maciste all’inferno», реж. Гуидо Бриньоне, 1925 г.) Справа — Альбрехт Д. «Четыре всадника Апокалипсиса» (1496 г.)

Слева — чёрт из фильма «Мацист в аду» («Maciste all’inferno», реж. Гуидо Бриньоне, 1925 г.) Справа — иллюстрация из произведения «Энеида», автор неизвестен (16 в.)

Видеофрагменты ада и адских технологий из фильма «Мацист в аду» («Maciste all’inferno», реж. Гуидо Бриньоне, 1925 г.)

Одна из немногих слабостей, это, конечно, религиозная символика и все связанное с божественным. В композиции кадров ада как локации иногда присутствует резкая угловатость влево или вправо, часто кадр сужают рамками пещер или ущелий, многое покрыто дымом. Неоднократно демонические толпы продемонстрированы настолько плотным сгустком, что становится непонятно, зачем в аду ещё больше новых душ, если места и так мало даже самим работникам потустороннего мира.

Слева — сцена с чертом, не желающего идти разговаривать с Плутоном Справа — сцена отпугивания чертей католическим крестом

«Мацист в аду» («Maciste all’inferno», реж. Гуидо Бриньоне, 1925 г.)

Видеофрагмент насыщенной чертями локации ада из фильма «Мацист в аду» («Maciste all’inferno», реж. Гуидо Бриньоне, 1925 г.)

Образ Мефистофеля в «Фаусте» («Faust», реж. Вильгельм Мурнау, 1926 г.) является грамотной комбинацией серьезного, ужасного и совсем немного смешного (что очеловечивает персонажа и делает его ближе зрителю).

Его действия по совращению Фауста к греху и пороку продемонстрированы в ярких обстоятельствах: сначала в обмен на душу ему была дарована сила исцелять мертвецов (впоследствии Фауста закидают камнями), а потом вечная жизнь и молодость для одного Фауста, благодаря которой он находит свою любовь и справляется с силами зла вопреки всему.

Параллельно с серьезной драмой о смысле всего сущего Мефистофель успевает развлечься. Он то пафосно летает по небу среди грозных птиц и колдует светящиеся реликвии иноземным дамам, то по-детски морщится от статуи девы Марии в святом углу и нагло лапает Марту Швердтлейн, от которой потом долго не сможет отделаться.

Видеофрагменты из фильма «Фауст» («Faust», реж. Вильгельм Мурнау, 1926 г.)

Видеофрагменты из фильма «Фауст» («Faust», реж. Вильгельм Мурнау, 1926 г.)

Видеофрагмент кокетливого Мефистофеля из фильма «Фауст» («Faust», реж. Вильгельм Мурнау, 1926 г.)

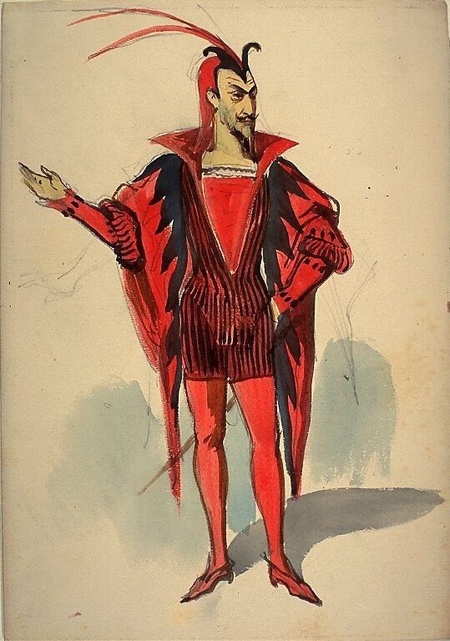

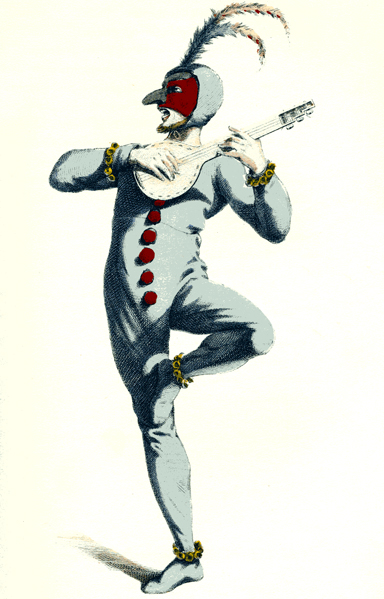

Сценический образ и подход к актёрской работе над образом Мефистофеля напоминают не только театральные адаптации «Фауста» в XIX веке, но и Ковьелло из итальянской комедии дель арте. Такой вывод можно сделать исходя из того, что в этом фильме актерский диапазон злой силы сводится к хитрости, наглости, умным манипуляциям и гримасам в случае сценарной необходимости, что сходится с архетипом Ковьелло. Все это визуально подчеркивается пером, гримом с акцентом на длинных бровях, чёрным одеянием и головным убором с острыми формами, удлиняющими силуэт.

Слева — костюм Мефистофеля в полный рост из фильма «Фауст» («Faust», реж. Вильгельм Мурнау, 1926 г.) Справа — Франц Г. , Эскиз костюма персонажа Мефистофеля из оперы Шарля Гуно «Фауст» (ок. 1878 г.)

Слева — костюм Мефистофеля в полный рост из фильма «Фауст» («Faust», реж. Вильгельм Мурнау, 1926 г.) Справа — Морис С. «Ковьелло» (1860 г.)

Вампиры и сомнамбула

Видеофрагмент из «Кабинет доктора Калигари» («Das Cabinet des Dr. Caligari», реж. Роберт Вине, 1920 г.)

На тему очаровательного зла существует кинокартина «Кабинет доктора Калигари» («Das Cabinet des Dr. Caligari», реж. Роберт Вине, 1920 г.), где одной из главных сил зла является доктор Калигари и его марионетка-сомнамбула Чезаре. Обтягивающий чёрный костюм на тонком теле подобен погребальному савану, а темные треугольники под глазами подчеркивают его болезненность и слабость. Сцена с выходом в свет из вертикально стоящего гроба на шатающихся ногах может подтолкнуть зрителя к мысли, что физическое состояние сомнамбулы далеко от нормы с точки зрения биологии, героя вполне можно трактовать как подневольного живого мертвеца. Учитывая тенденции немецкого экспрессионизма 1920-х с театральностью, психологизмом и острыми углами, то такая трактовка только усиливает ощущения паранормального внутри ярмарочного веселья на контрасте с городской средой. Сомнамбула такая же экспрессивная, острая и угловатая как и окружающая среда фильма. Это соответствует тенденциям театральных декораций того времени.

Слева — скриншот из «Кабинет доктора Калигари» («Das Cabinet des Dr. Caligari», реж. Роберт Вине, 1920 г.) Справа — Эскиз Людвига З. к «Пентиселее» Г. фон Клейста, постановка Рихарда Вайхерта (20 в.)

Однако эта сомнамбула способна к слабому проявлению чувств и воли вопреки приказу Калигари — он не убил Жанну в её спальне, а в момент замаха ножом, замирает, очаровывается её красотой и похищает. Белые простыни тянутся за жертвой, как фата за невестой.

После неудачного преступления Чезаре умирает, не справившись то-ли с нежными чувствами к Жанне, то ли со всепоглощающей, жадной и серой энергетикой города.

Видеофрагменты из фильма «Кабинет доктора Калигари» («Das Cabinet des Dr. Caligari», реж. Роберт Вине, 1920 г.)

Вампир в работе «Носферату, симфония ужаса» («Nosferatu — Eine Symphonie des Grauens», реж. Фридрих Мурнау, 1922 г.), сыгранный Максом Шреком тоже является ярким образцом сил зла в кинематографе своего времени. В первую очередь это можно увидеть по наличию нарочитой яркой реакции страха окружающих на Носферату и на местоположение теней исходящих от вампира в композиции кадра. Черный силуэт нависает над простыми смертными, усиливая стресс героев и зрителя, создавая ожидание опасности перед непредсказуемым хищником. Однако у бессмертного создания есть слабость к солнцу и молодым женщинам, из-за чего в конце фильма зло было побеждено благодаря самопожертвованию Элен. Можно сказать, именно её любовь к городу и людям вошла в конфликт с эгоистичной жадностью вампира. Ещё важно отметить особенности актёрской игры Носферату.

Видеофрагменты актёрской игры из «Носферату, симфония ужаса» («Nosferatu — Eine Symphonie des Grauens», реж. Фридрих Мурнау, 1922 г.)

В кадре Носферату часто некомфортно стоит и не моргая смотрит практически в камеру, как бы выслеживая добычу. Помимо грима и монолитного темного костюма строгого дизайна, есть чрезмерная сдержанность движений персонажа. Видно, что мышцы актёра максимально напряжены, ноги в кадре едва двигаются, а руки неестественно подергиваются в случайный момент времени, но при этом скорость любых действий сама по себе медленная. Такой подход к внутренней драматургии усиливает чувство тревоги и через недостаток информации об источнике опасности заставляет зрителя постоянно ожидать нападения от вампирского отродья. Такая же работа с силами зла была замечена в «Усталой смерти» ранее, только была усилена тем, что здешний уродливый вампир это открытый источник физической опасности.

Скриншоты из фильма «Носферату, симфония ужаса» («Nosferatu — Eine Symphonie des Grauens», реж. Фридрих Мурнау, 1922 г.)

Кровосос фильме «Вампир — Сон Аллена Грея» («Vampyr — Der Traum des Allan Grey», реж. Карл Дрейер, 1932 г.) показан в меру понятно и чувственно. В течение всего сюжета зрителя знакомят с Аллен Греем, читающим манускрипт о вампирах. Контакта персонажей с первоисточником тёмной силы нам будут показывать параллельно чтению, разнообразно демонстрируя взаимодействие нечисти с миром смертных. Это могут быть падающие предметы, странные звуки, тени на стенах, сны, сюрреалистичное состояние транса и т. д. В этом кино каждая сцена пропитана духом необъяснимого потустороннего зла, обуздать которое наукой или логикой трудно, если не невозможно.

Можно заметить две композиционные крайности. Первая — оператор близко к героям и душно вжат в стены дома (много крупных и средних планов), из-за чего можно рассмотреть всю палитру эмоциональных переживаний. Вторая — камера активная и живая (общий план и дальше, есть проезды камеры), из-за чего одиночество и бессилие героев в кадре среди теней, огромных архитектурных построек или природных массивов чувствуется остро. Это усиливает чувство беспомощности и одиночества героев перед неконтролируемым окружением и добавляет дискомфорта.

Тени из фильма «Вампир — Сон Аллена Грея» («Vampyr — Der Traum des Allan Grey», реж. Карл Дрейер, 1932 г.)

Помимо нетопыря, в фильме присутствует женщина-сомнамбула, которая, как и в «Кабинете доктора Калигари», подчинена чужой воле, только вместо учёного здесь вампир. Можно сказать, что здешний уровень недосказанности о характере и поведении сил зла схож с кинолентами «Усталая смерть» и «Носферату, симфония ужаса», но возведен в абсолют. О вампире как существе мы узнаем преимущественно из текстового описания и сторонних действий мира и героев истории, но напрямую не видим (точнее, логически не сразу это понимаем). Психологические ужасы и манипуляции с сознанием, которые существо устраивало для всех участников событий, вызывают восхищение фантазией режиссёра.

Видеофрагменты из фильма «Вампир — Сон Аллена Грея» («Vampyr — Der Traum des Allan Grey», реж. Карл Дрейер, 1932 г.)

Призраки и мистические создания

Призраки и мистические создания в кинематографе первой половины XX века могут быть внедрены в сюжет очень по-разному. В фильме «Усталой смерти» были показаны души, идущие через стену, отделяющую мир живых от мира мертвых. Они выполняли пассивную функцию в сюжете и добавляли романтического двоемирия. В том же фильме, в истории от третьей свечи, есть духи огня, которые преграждали путь и с которыми главная героиня успешно справилась. Во обозреваемых кинокартинах призраки сняты с применением эффекта двойной экспозиции в монтаже, который через прозрачное наслоение одного слоя на другое создает иллюзию трёхмерного пространства.

Души умерших и злобные духи огня из фильма «Усталая смерть» («Der müde Tod», реж. Фриц Ланг, 1921 г.)

В фэнтези бытовой драме «Возница» («Körkarlen», реж. Виктор Шёстрём, 1921 г.) часть истории посвящена миру мертвых. А все благодаря простому работяге-собирателю душ Георгу, которому пришла пора «уйти в отпуск». Но так вышло, что на следующий год его заменит Давид Хольм, друг-пьяница, погибший в драке с собутыльниками там же, где и праздновал — на кладбище.

Через сюжетное взаимодействие грешной души с возницей мы видим не только персональную историю о слабом человеке, впавшему в алкогольную зависимость, но и целую трагедию в рамках семьи как социальной группы. Помимо склонения своего брата к алкоголизму (впоследствии тот убил другого человека), Давид бросил Хильду и своих двоих детей, практически доведя любимого человека до попытки тройного суицида. Несмотря на свои ограниченные возможности, в конце призрак по-дружески воскрешает алкоголика, даруя ему шанс исправить свое поведение.

В фильме собиратель душ является притчевым катализатором событий и проводником в судьбу героя. Сила зла здесь лишь потенциальная угроза для главного героя, который «обязан измениться» под угрозой годовой отработки в качестве пособника самой смерти.

Видеофрагменты из фильма «Возница» («Körkarlen», реж. Виктор Шёстрём, 1921 г.)

Слева — костюм сборщика душ из фильма «Возница» («Körkarlen», реж. Виктор Шёстрём, 1921 г.) Справа — Бартоломео Кривеллари и Гаэтано Зомпини, без названия (1756 г.)

Сказочно-нравоучительная функция призрака в сюжете очевидна. В кадре он функционирует в двух ролях: как рабочий и как участник взаимодействия с главным героем. Дизайн возницы внешне напоминает достаточно стандартный для того времени христианский образ смерти с косой, но с видимой разницей в характере — он не величественный повелитель Танатоса, а приземленный и душевный чернорабочий в специальной форме. И у которого, судя по всему, не будет отдыха в следующем году.

Видеофрагменты транспортного средства из фильма «Возница» («Körkarlen», реж. Виктор Шёстрём, 1921 г.)

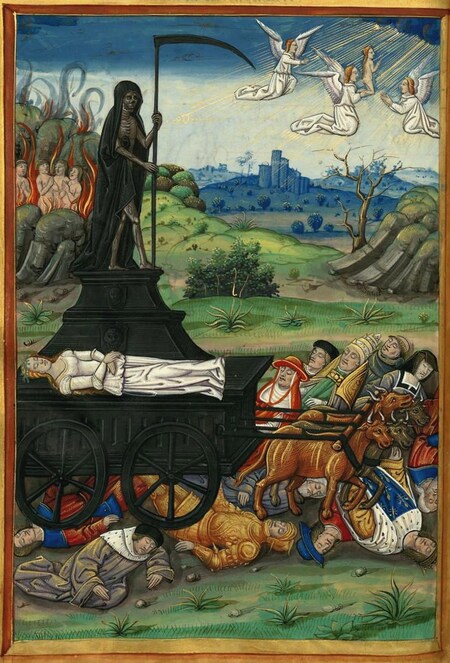

Слева — транспорт из фильма «Возница» («Körkarlen», реж. Виктор Шёстрём, 1921 г.) Справа — Смерть на повозке, автор неизвестен, без названия (16 в.)

В «Призраке» («Phantom», реж. Вильгельм Мурнау, 1922 г.) зритель наблюдает за постепенно ухудшающимся психическим состоянием одаренного писательскими талантами Лоренца Луботы. Фантазии чиновника связаны с происшествием — его сбили белые лошади на повозке, кучером которой была дама со светлыми волосами. Главный герой настолько погружается в собственные выдумки, что теряет все, что создал ранее, от карьерных достижений до близких. Здесь нечисть приобретает не свое прямое значение, а метафорическое, связанное с внутренней реальностью фильма. То есть призрака можно трактовать как олицетворение личностного кризиса среднего возраста главного героя или нездоровый эскапизм из-за недовольства собственным окружением. В противном случае призрак никак не будет влиять на сюжет, ведь он живет только в голове главного героя. Но эта сила все равно является негативной в виду влияния на жизнь персонажа. Ведь психическая слабость перед реальностью тоже своего рода зло. В фильме четкое композиционное деление сцен реальности и фантазии, благодаря которым мы понимаем настроение героя. Фантазии нарочито сказочные, при этом Лубота даже в мечтах является не главным участником событий, а наблюдателем.

Видеофрагменты с приемами монтажа для отображения фантазий из фильма «Призрак» («Phantom», реж. Вильгельм Мурнау, 1922 г.)

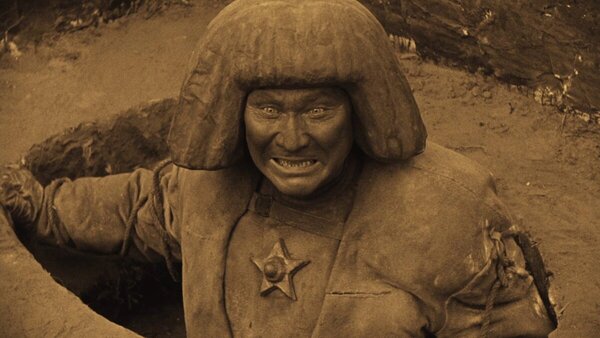

Среди сил зла присутствуют и другие мистические создания различного спектра. Например в работе Пауля Вегенера «Голем, как он пришел в мир» присутствует магически оживленная статуя из глины. Ранее у этого же режиссера был фильм «Голем и танцовщица» 1917 года, но оригинал ленты утрачен и копий пока не обнаружено. В фильме Голем являлся инструментом для исполнения чужих приказов. Монстр был создан с благодаря Рабби Лёву и чёрной магии, к которой он был вынужден прибегнуть ради защиты еврейского народа от изгнания императором (Рудольфом II). После акта богохульства императору лично продемонстрировали убийственную силу чудовища и он передумал выгонять их. Когда хозяин Голема хотел отключить его за ненадобностью, его отвлекли. Власть над монстром взял воздыхатель Мириам (дочь Лёва), который заставил глиняного монстра убить романтического конкурента ради любимой. После кровавой расправы истукан сходит с ума, человек теряет контроль, устраивает пожар и почти сбегает из гетто. Грядущий хаос остановила маленькая девочка, которой повезло вынуть амулет, где заключена сила монстра. Контраст в размерах персонажей усиливает напряжение при просмотре, так как непонятно убьет ли Голем ребенка.

В этом фильме Голем как сила зла отражает человеческие пороки через то, как чудовищем распоряжаются герои фильма. Один использует его для защиты, а другой для проявления агрессии. Можно сказать, что в этом фильме сила зла в первую очередь заключена в человеке, его собственном сознании и поступках, а не монстре как таковом. Пауль Вегенер органично смотрится в роли огромной глиняной статуи, актер прекрасно передал физиологию инородного Голема.

Скованные движения и угловатая, грубая походку сразу выделяет его среди людей. Из-за фактурного костюма с крупными деталями и тяжеловесной арки из подобия волос образ визуально отторгает и напрягает. Немота персонажа и неповоротливость создают эффект непредсказуемости, что вводит зрителя в дискомфорт.

Видеофрагменты актёрской игры Пауля Вегенера из фильма «Голем, как он пришел в мир » («Der Golem, wie er in die Welt kam», реж. Карл Безе, реж. Пауль Вегенер, 1920 г.)

В много раз пересобранном многосерийном произведении «Гомункулус» («Homunculus», реж. Отто Рипперт, 1916 г.) впервые поднимается многоуровневый конфликт науки и морально-этических дилемм, связанных со страхом перед технико-биологическим прогрессом. Гомункулус создан реторте, но вырос в неведении, получая знания и социальный опыт в обычной семье, как тайно подкидной ребенок. До основных событий героя преследовало ощущение инородности в обществе. Например, он искренне не понимал саму концепцию любви как фундаментальной характеристики человеческого сознания и бытия. Зато он способен к магии, предположительно гипнозу (способность не озвучивалась конкретным термином). Когда Гомункулус узнает о своем искусственном происхождении, то становится ещё более далеким от общества, ведь слухи будут преследовать его через осуждение, страх и не только. Когда произошла смерть любимой собаки от рук других людей — им овладевает разочарование, ненависть и презрение уже ко всему человечеству, протагонист становится антагонистом. В конце истории он умирает, но не от рук второго гомункула, созданного Роденом специально для убийства оригинала, а от неконтролируемой стихийной катастрофы.

Скришоты из «Гомункулус» («Homunculus», реж. Отто Рипперт, 1916 г.)

Даже если персонаж был создан вопреки законам природы, то погиб он именно от неё. Здесь сила зла в первую очередь заключается не в существе, которое не вписывалось в нормы биологических и этических представлений в культуре и социуме, а в самом социуме. Именно жестокость общества стала катализатором истории, ведь если бы Гомункулус был принят миром, то последствия были бы менее разрушительны.

Олаф Фёнс в роли Гомункулуса, несмотря на театральную актёрскую игру в духе своего времени, даже для современного зрителя смотрится фактурно и интересно. Его фантастическо-романтический образ мрачного, одинокого и непринятого всеми недочеловека цепляет, а внутренний конфликт хладнокровного разума со слабой, но искренней любовью к окружающим является актуальным и сейчас. В кадре ему посвящено много ракурсов и пространств, каждую его эмоцию и состояние в ходе истории можно рассмотреть, ощутить даже сквозь плохое качество плёнки.

Видеофрагмент рождения гомункулуса и взрослой особи из фильма «Гомункулус» («Homunculus», реж. Отто Рипперт, 1916 г.)

В первом крупном проекте Фишера «Проклятие Франкенштейна» («The Curse of Frankenstein», реж. Теренс Фишер, 1957 г.) режиссер смог интересно рассказать об искусственно созданном человеке. В кинокартине присутствует открытый конфликт рационализма с этикой и силами природы, ему уделено огромное количество экранного времени и диалогов. Первостепенным темой фильма являются сложные семейные и дружеские взаимоотношения героев и рассуждения об ответственности перед высшим законом тщеславного ученого. Второстепенной же становится отталкивающая внешность чудовища в черном пальто и его физиологическая неестественная монструозность, которая ужасающе безгранична в рамках небольших сцен. В фильме недочеловек демонстрируется ещё и как жертва научных изысканий барона Франкенштейна (сцена с выполнением команд на цепи после повторного воскрешения), но при этом остается опасным оружием с большой силой и непонятными зрителю мотивами (молча ломает палку, взбирается на крышу и т. д.).

Видеофрагмент из фильма «Проклятие Франкенштейна» («The Curse of Frankenstein», реж. Теренс Фишер, 1957 г.)

Видеофрагменты с чудовищем из фильма «Проклятие Франкенштейна» («The Curse of Frankenstein», реж. Теренс Фишер, 1957 г.)

Это является ярким отличием от книжного первоисточника Мэри Шелли «Франкенштейн или Современный Прометей», где через текст создается баланс между уродливой внешностью и сознанием чудовища, его отношением к себе, миру и обществу вокруг. Тут он молча учиняет хаос.

Данная киноверсия оставляет меньше простора для пугающей недосказанности (которая была эффективной в «Вампир — Сон Аллена Грея», «Носферату, симфония ужаса» и других работах) и сосредотачивается на буквальном нагнетании чувства страха и ужаса через грим и действия актёра. Такой подход к изображениям сил зла является менее пластичным и более приземленным, что меняет отношение зрителя к потусторонним существам с рефлексирующего (зачем это зло в сюжете и для чего?) к более потребительскому (какой режиссер страшнее покажет чудовище внешне и кто меня сильнее напугает?).

При этом настоящим злом в этом фильме является невероятно живой и маниакально одержимый своей идеей Питер Кушинг в роли Виктора Франкенштейна, для которого цель оправдывает средства. В каком-то смысле это сближает учёного с Гомункулусом, который в определенный момент сюжета так же был одержим идеей истребить человечество и ради этого сделал многое.

Видеофрагмент сцены с выполнением команд на цепи после повторного воскрешения из фильма «Проклятие Франкенштейна» («The Curse of Frankenstein», реж. Теренс Фишер, 1957 г.)

Ведьмы и оккультизм

Тема оккультизма и ведьмовства в европейском кинематографе первой половины XX века раскрыта достаточно скудно. Так исторически сложилось, что большая часть кино об этом или были сняты в США, или касаются самого явления косвенно. Например, в чехословацком фильме «Последняя ведьма» («Posledná bosorka», реж. Владимир Багна, 1957 г.) колдовство является третьестепенным явлением, через которое происходит критика общества и духовенства как социального института. Потому что невиновную Юлию осуждают и приговаривают к казни по большому счету за то, что её мать была сожжена по аналогичному обвинению в ворожбе. По сюжету нельзя сказать, что матушка героини являлась настоящей последовательницей оккультных наук.

Склейка видеофрагментов первого акта из фильма «Генуин: история вампира» («Genuine: a tale of a vampire», реж. Роберт Вине, 1920 г.)

В фильме «Генуин: история вампира» («Genuine: a tale of a vampire», реж. Роберт Вине, 1920 г.) тема оккультизма продемонстрирована косвенно, в основном только через характер дикарки из погибшего племени. Героиня была жрицей эзотерического культа, где жестокость и человеческие жертвоприношения были нормой. Она одета в необычные одежды на мотив восточных сказок, имеет яркий макияж и свойственную только ей прическу. Характер Генуин достаточно экстравагантен для большинства женских образов того времени. Героиня, подобно иконе гедонизма, вполне искренне наслаждается своей телесностью, грубостью и чужим вниманием. Её не интересует мнение окружающих, а волнует лишь удовлетворение собственных сиюминутных желаний. Жизнь в изоляции (почему-то без открытого сопротивления, которое будет логичным исходя из предыстории и характера героини) частично сломила её волю, но не сильно изменила заявленные черты личности.

Видеофрагменты из фильма «Генуин: история вампира» («Genuine: a tale of a vampire», реж. Роберт Вине, 1920 г.)

Её жажда крови, которая была в ней всегда, стала лишь более общественно приемлемой и пассивной во внешних проявлениях. Однако в данном произведении архетип роковой женщины раскрыт по всем древнегреческим канонам, поэтому какой бы манипулятивной и своенравной не была бы антагонистка, по итогу мужчина все равно её «побеждает», подчиняя себе.

В контексте фильма дикая, эгоистичная и жестокая Генуин вдруг нежно влюбляется, теряя свой собственный характер и предысторию без последствий. Как минимум такое впечатление сложилось из-за почти отсутствующего сценарного раскрытия взаимоотношений Перси и Генуин. Но это не отменяет того факта что в фильме заявлен конфликт между силами зла (языческий культ Генуин и её эгоизм, одержимость выдуманными образами, работорговля, подчинение и т. д.) и добра (искренняя любовь Перси к Генуин, освобождение от рабства и т.д).

Видеофрагмент из фильма «Ведьмы» («Häxan», реж. Беньямин Кристенсен, 1922 г.)

Видеофрагменты из фильма «Ведьмы» («Häxan», реж. Беньямин Кристенсен, 1922 г.)

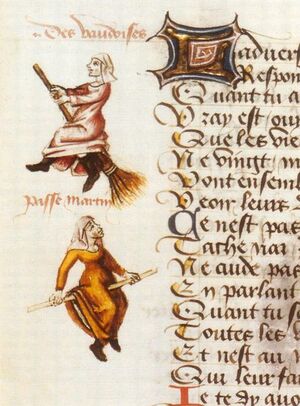

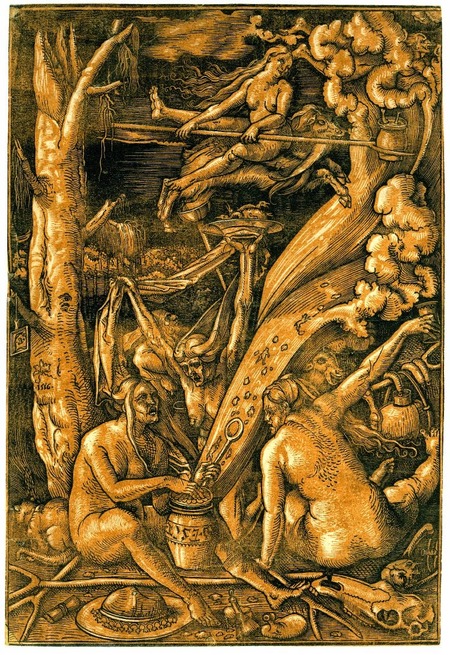

В киноленте «Ведьмы» («Häxan», реж. Беньямин Кристенсен, 1922 г.) силы зла показаны так же красочно, как и в «Мацист в аду», только с ещё большим этническим хулиганством и хулиганскими подробностями быта сил зла. Много внимания уделено ведьмовскому быту: показывают разнообразное зельеварение, сбора ингредиентов для своих адских мазей полёта и афродизиака для священника, показывают пиара своих товаров женщинам. Помимо ведьм здесь есть Дьявол, Сатана, черти и отродья всех мастей. Режиссер открыто глумится над пуританским духовенством и в самых непристойных для того времени деталях показывает все подробности дьявольских вечеринок, параллельно рассказывая о занимательных случайностях и обычаях с участием злых сил. Здесь можно увидеть многое: избиение плетьми непослушных Сатане женщин, суп из некрещёных младенцев, рождение очередного дьявольского ребенка, полеты на вилах, межвидовые оргии и поцелуи чёрта в зад.

Визуально дизайн нечисти и общий хаос напоминают картины Франсиско Де Гойи, Ханса Бальдунга и средневековые зарисовки.

Слева — летающий транспорт из фильма «Ведьмы» («Häxan», реж. Беньямин Кристенсен, 1922 г.) Справа — Мартин Ле Франс «Чемпионка среди женщин водуа» (1451 г.)

Слева — Ханс Бальдунг, «Шабаш ведьм» (1514 г.) Справа — Франциско Гойя, «Красивая учительница» (1799 г.)

Видеофрагменты из фильма «Ведьмы» («Häxan», реж. Беньямин Кристенсен, 1922 г.)

Слева — Франсиско Гойя, «Шабаш ведьм в стране басков» (ок. 1797–1798 г.) Справа — Франсиско Гойя, «Лампа дьявола» (1797 г.)

Видеофрагменты из фильма «Ведьмы» («Häxan», реж. Беньямин Кристенсен, 1922 г.)

Слева — Франсиско Гойя, «Полет ведьм» (1798 г.) Справа — Франсиско Гойя, «Заклинание» (1797 г.)

Видеофрагменты из фильма «Ведьмы» («Häxan», реж. Беньямин Кристенсен, 1922 г.)

При этом разнообразие костюмов и образов достаточно для того, чтобы запомнить все события. Силы зла здесь многогранны в своей пошлости, грубости и жестокости.

При этом тема нечисти идут параллельно с проявлением житейских людских пороков. Видны несовершенства инквизиции и церкви как социального института, ведь их создали несовершенные люди со свойственным им лицемерием и жестокостью. В этом произведении зло в виде дьявольских отродий не пугает так, как-то, что делают священнослужители и инквизиторы. Результаты пыток, допросов и избиений выглядят гораздо более сурово, чем проделки чертей (даже суп из детей кажется более гуманным). Но через комедийные образы и ситуации автор подводит зрителя к мыслям о том, что сами морально-оценочные категории «хорошего» и «плохого» не могут быть привязаны только к церкви с их видением мира. Важно проявлять индивидуальность, думать своей головой и делать выводы о ситуации или человеке самостоятельно, не строя свои размышления на авторитетах. Отсутствие открытого морализаторства и деления героев сюжетов строго на чёрное и белое привлекает.

Заключение

Силы зла в европейском кино первой половины XX века — это огромный пласт культуры, который нашел свое отражение в разнообразных существах. Были обнаружены такие потусторонние создания как: смерть, адские создания различных категорий, вампир, сомнамбула, души мертвых, злые духи, призраки, голем, гомункул, чудовище Франкенштейна. Большинство негативных образов были из ада (Смерть, Плутон, Прозерпина, Сатана, Дьявол, Мефистофель, Астарот, черти и т. д.). Последователи языческих культов и ведьмы оказались наименее частыми образами, которые ассоциируются со злом, но концентрация их действий в истории достаточно большая и яркая, с большим количеством образов или действий.

Мотив сил зла в сюжетах того времени приобретает различные формы. В «Вознице» и «Усталой Смерти» создания из иного мира внешне не отличаются от людей, являются катализатором событий и проводниками в историю, через которую должны пройти главные герои, чтобы стать лучше, чем до неё. В «Големе», и «Гомункулусе» силы зла оказались не только реальными существами со своими атрибутами, но отражали людскую порочность и несовершенства нашего общества в разных её видах.

В «Призраке» и «Проклятье Франкенштейна» и зло крылось исключительно в головах главных героев. Через одержимость Виктора Франкенштейна идеей о сверхчеловеке и нездоровый эскапизм и навязчивые грезы Лоренца Луботы видно, что инородные создания могут быть отражением внутреннего зла и безумия, которые потом могут вылиться в нечто страшное и серьезное.

Визуальные особенности сил зла во многом зависят от того, к каким архетипам и мифам они отсылают. Сомнамбула из «Кабинета доктора Калигари», Дракула, Чудовище Франкенштейна, Гомункулус и Смерть одеты в тёмные одежды скромной детализации и дизайна, чтобы акцентировать внимание зрителя на их головах и лицах. Их сдержанная, напряженная, скованная актерская игра и работа со сценическим движением усиливает дискомфорт за счет недостатка информации о том, как обычно ведет себя персонаж. Важно отметить, что Мефистофель из «Фауста» носит перо и традиционный головной убор угловатой формы, который пошёл еще с театральной традиции этой истории. Ещё нельзя не упомянуть тот факт, что Мефистофель балансирует между страшным и смешным, смешивая серьезные поступки с дьявольским баловством.

Адские отродья из «Ведьмы» и «Мациста в аду» получили разнообразный грим и костюмы, основанные преимущественно на переработанных и отрефлексированных современниками иллюстрациях средневековья, эпохи возрождения и дальше. Хотя имена высокопоставленных чертей (Прозерпина, Плутон). Внешне большинство этих существ как-либо некрасивы с точки зрения общих этических стандартов красоты, что тоже является критерием для определения зла. Это правило идёт в обход женских персонажей, они или идеально красивы, или преклонного возраста и опасны. Среди сопутствующих образов, связанных со смертью и адом демонстрируются такая символика, как: христианские кресты, кости или черепа, песочные часы («Ведьмы», «Усталая смерть», «Фауст» и т. д.), весы (в «Мацисте в аду» им мерили греховность души), коса («Возница»). Призраки и злые духи в кинокартинах сняты с применением эффекта двойной экспозиции в монтаже, что обеспечивало им прозрачность в кадре. Призрак в «Вознице» одет как стандартная для христианских и иллюстративных книг средневековая смерть. Тени на плоскостях как визуальный приём встречается вне зависимости от вида злого существа и всегда является намеком на нечеловеческое происхождение существа.

Список проанализированных фильмов: 1. «Усталая смерть» («Der müde Tod», реж. Фриц Ланг, 1921 г.); 2. «Голем, как он пришел в мир » («Der Golem, wie er in die Welt kam», реж. Карл Безе, реж. Пауль Вегенер, 1920 г.); 3. Мацист в аду» («Maciste all’inferno», реж. Гуидо Бриньоне, 1925 г.); 4. «Фауст» («Faust», реж. Вильгельм Мурнау, 1926); 5. «Кабинет доктора Калигари» («Das Cabinet des Dr. Caligari», реж. Роберт Вине, 1920 г.); 6. «Носферату, симфония ужаса» («Nosferatu — Eine Symphonie des Grauens», реж. Фридрих Мурнау, 1922 г.); 7. «Вампир — Сон Аллена Грея» («Vampyr — Der Traum des Allan Grey», реж. Карл Дрейер, 1932 г.); 8. «Возница» («Körkarlen», реж. Виктор Шёстрём, 1921 г.); 9. «Призрак» («Phantom», реж. Вильгельм Мурнау, 1922 г.); 10. «Гомункулус» («Homunculus», реж. Отто Рипперт, 1916 г.); 11. «Проклятие Франкенштейна» («The Curse of Frankenstein», реж. Теренс Фишер, 1957 г.); 12. « Последняя ведьма» («Posledná bosorka», реж. Владимир Багна, 1957 г.) (упоминание); 13. «Генуин: история вампира» («Genuine: a tale of a vampire», реж. Роберт Вине, 1920 г.); 14. «Ведьмы» («Häxan», реж. Беньямин Кристенсен, 1922 г.).

Айснер Л. Демонический экран. М.: Rosebud Publishing; Паст Модерн Текнолоджи, 2010.

Беньямин, В. Произведения искусства в эпоху технической воспроизводимости, 1996.

Володарский М. С., Кожевников С. Б. Введовство и образ ведьмы в культуре средневековой европы и руси // Вестник МГПУ. Серия: Философские науки. 2023. № 1 (45). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vedovstvo-i-obraz-vedmy-v-kulture-srednevekovoy-evropy-i-rusi (дата обращения: 23.10.2024)

Грабузов И. Ю. Трансформация образа вампира в художественной культуре Европы и Америки // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2012. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-obraza-vampira-v-hudozhestvennoy-kulture-evropy-i-ameriki (дата обращения: 19.10.2024)

Гетман А. А. Сравнительный анализ семантико-прагматического потенциала лексем невеста и bride в английской и русской лингвокультурах // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2016. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-semantiko-pragmaticheskogo-potentsiala-leksem-nevesta-i-bride-v-angliyskoy-i-russkoy-lingvokulturah (дата обращения: 19.10.2024)

Демидова О. Р. «Сон разума рождает чудовищ»: концепт монструозного в культуре // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2017. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/son-razuma-rozhdaet-chudovisch-kontsept-monstruoznogo-v-kulture (дата обращения: 23.10.2024)

Зольникова Н. Д. Опыт географической и религиозной миграции: особенности одного собрания рукописей (статья вторая) // Гуманитарные науки в Сибири. 2007. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-geograficheskoy-i-religioznoy-migratsii-osobennosti-odnogo-sobraniya-rukopisey-statya-vtoraya (дата обращения: 25.10.2024)

Келлер О. Б. Гонения на ведьм и процессы над ними в европе в периоды средневековья и раннего нового времени // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. 2020. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/goneniya-na-vedm-i-protsessy-nad-nimi-v-evrope-v-periody-srednevekovya-i-rannego-novogo-vremeni((дата обращения: 22.10.2024)

Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера / Пер. с англ. М.: Искусство, 1977

Кавтарадзе С. Д. Манипуляция архетипическим сознанием. Нацистская Германия // Историческая психология и социология истории. 2013. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/manipulyatsiya-arhetipicheskim-soznaniem-natsistskaya-germaniya (дата обращения: 26.10.2024)

Куличихина М. А. Части тела: механизмы и монстры в позднем немецком романтизме // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. 2009. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chasti-tela-mehanizmy-i-monstry-v-pozdnem-nemetskom-romantizme (дата обращения: 10.10.2024)

Лотман Ю. М. Избранные статьи в трех томах. Т. I. Статьи по семиотике и топологии культуры. — Таллин, 1992. — 342 с.

Ли Светлана Михайловна Любовь как социальный феномен // Вестник ЧелГУ. 2010. № 31. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lyubov-kak-sotsialnyy-fenomen (дата обращения: 29.10.2024)

Макарова Г. В. Актерское искусство Германии: роли — сюжеты — стиль. Век XVII — век XX. — М.: Рос-сийск. гос. гуманит. ун-т, 2000. — 238 с.

Новикова Е. Д. Страх и желание: образ «Роковой женщины» в фильмах-нуар 40-х и начала 50-х годов // Артикульт. 2015. № 1 (17). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strah-i-zhelanie-obraz-rokovoy-zhenschiny-v-filmah-nuar-40-h-i-nachala-50-h-godov (дата обращения: 10.10.2024)

Огарков А. Н., Романова И. К. Превращенные формы желания в европейском кинематографе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения. 2007. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prevraschennye-formy-zhelaniya-v-evropeyskom-kinematografe (дата обращения: 23.10.2024)

Попова Л. В. «Черное» и «белое» в фильмах немецких экспрессионистов // Культура и искусство. 2023. № 10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chernoe-i-beloe-v-filmah-nemetskih-ekspressionistov (дата обращения: 23.10.2024)

Потехина Е. А. Культурные модели феминного: роковая женщина и женщина-вамп // Царскосельские чтения. 2016. №XX. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnye-modeli-feminnogo-rokovaya-zhenschina-i-zhenschina-vamp (дата обращения: 10.10.2024)

Потехина Е. А. Женщина-вамп и роковая женщина как культурные модели в американском и российском кинематографе // Парадигма. 2017. № 26. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhenschina-vamp-i-rokovaya-zhenschina-kak-kulturnye-modeli-v-amerikanskom-i-rossiyskom-kinematografe (дата обращения: 11.10.2024)

Радаева Э. А. Культура сквозь призму экспрессионистских традиций в киноискусстве хх-ххi веков (образ голема) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2021. № 79-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-skvoz-prizmu-ekspressionistskih-traditsiy-v-kinoiskusstve-hh-hhi-vekov-obraz-golema (дата обращения: 25.10.2024)

Савельева Е. Н. Европейский кинематограф XX В. : пути утверждения национально-культурной идентичности // Вестн. Том. гос. ун-та. 2014. № 386. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskiy-kinematograf-xx-v-puti-utverzhdeniya-natsionalno-kulturnoy-identichnosti (дата обращения: 29.10.2024)

Сальникова Е. В. Пространство города и повествования в фильме «Кабинет доктора Калигари» // Наука телевидения. 2020. № 16.2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-goroda-i-povestvovaniya-v-filme-kabinet-doktora-kaligari (дата обращения: 29.10.2024)

Соломкина Татьяна Алексеевна Пластическая выразительность немецкого экспрессионистского актера на сцене и на экране. 1914–1921 гг // Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. 2015. № 1 (36). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/plasticheskaya-vyrazitelnost-nemetskogo-ekspressionistskogo-aktera-na-stsene-i-na-ekrane-1914-1921-gg (дата обращения: 25.10.2024)

Сорокина С. В. К вопросу о значении хризм на порталах романских церквей XI-ХII веков в Пиренеях // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. № 73-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-znachenii-hrizm-na-portalah-romanskih-tserkvey-xi-hii-vekov-v-pireneyah (дата обращения: 29.10.2024)

Санников С. В. Герой как чудовище: семиотическая диалектика тератомахии // Universum: филология и искусствоведение. 2016. № 8 (30). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/geroy-kak-chudovische-semioticheskaya-dialektika-teratomahii (дата обращения: 29.10.2024)

Ткачева Е. А. Режиссеры немецкого экспрессионизма. От театра к кино // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2013. № 3 (28). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rezhissery-nemetskogo-ekspressionizma-ot-teatra-k-kino (дата обращения: 26.10.2024)

Хабибуллина Л. Ф. Монстр как другой (другая) в современной англоязычной литературе // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2017. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/monstr-kak-drugoy-drugaya-v-sovremennoy-angloyazychnoy-literature (дата обращения: 26.10.2024)

Франциска Ф. «Монструозность в культуре: от демонологии к неомифу»: седьмая конференция из научно-исследовательского проекта «Метафизика белых ночей» // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2017. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/monstruoznost-v-kulture-ot-demonologii-k-neomifu-sedmaya-konferentsiya-iz-nauchno-issledovatelskogo-proekta-metafizika-belyh-nochey (дата обращения: 11.10.2024)

Чукуров А. Ю. Одиночество и гендер в финском кинематографе // Международный журнал исследований культуры. 2012. № 2 (7). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/odinochestvo-i-gender-v-finskom-kinematografe (дата обращения: 29.10.2024)

Шапинская Е. Н. Монстр как культурный герой: репрезентация монструозности в массовой культуре (начало) // Культура культуры. 2019. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/monstr-kak-kulturnyy-geroy-reprezentatsiya-monstruoznosti-v-massovoy-kulture-nachalo (дата обращения: 19.10.2024)

Шапинская Е. Н. Монстр как культурный герой: репрезентации монструозности в массовой культуре (Окончание) // Культура культуры. 2019. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/monstr-kak-kulturnyy-geroy-reprezentatsii-monstruoznosti-v-massovoy-kulture-okonchanie (дата обращения: 10.10.2024)

Шуми Ш., Сантану Х. Представление женщины в кино в контексте дизайна женского костюма // Социология. 2022. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/predstavlenie-zhenschiny-v-kino-v-kontekste-dizayna-zhenskogo-kostyuma (дата обращения: 10.10.2024)

Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей. Последний человек. М.: Наука, Ладо-мир, 2010. 612 с.

Энциклопедия экспрессионизма [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://teatrsemya.ru/lib/teatr/istorija-teatra/ehnciklopedija_ehkspressionizma-teatr.pdf (дата обращения: 10.10.2024)

Arndt «Homunculus (1916) — 2014 restoration» [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.nitrateville.com/viewtopic.php?t=18321 (дата обращения: 15.10.2024)

Budekhin S.Y. , Druzhinina A.A. the interpenetration of gothic and romantic aesthetics in the literature of the transitive era: using the example of s. clarke’s novel «jonathan strange and mr. norrell» // современное педагогическое образование. 2023. № 10. url: https://cyberleninka.ru/article/n/the-interpenetration-of-gothic-and-romantic-aesthetics-in-the-literature-of-the-transitive-era-using-the-example-of-s-clarke-s

Kristína Gotthardtová «Folklórne prvky vo filmovej hudbe šimona jurovského» [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.sav.sk/journals/uploads/02081457Musicologica2018_2_compressed-111-140.pdf

Nasrullah Mambrol Analysis of Mary Shelley’s Maurice, or The Fisher’s Cot: A Tale [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://literariness.org/2022/09/24/analysis-of-mary-shelleys-maurice-or-the-fishers-cot-a-tale/

Homunculus (1916) [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.moriareviews.com/sciencefiction/homunculus-1916.htm (дата обращения: 15.10.2024)

Eisner L. The Haunted Screen: Expressionism in the German Cinema and the Influence of Max Reinhardt. University of California Press, 2008.