Образ постапокалипсиса в современной массовой культуре ХХ-ХХI века

Введение

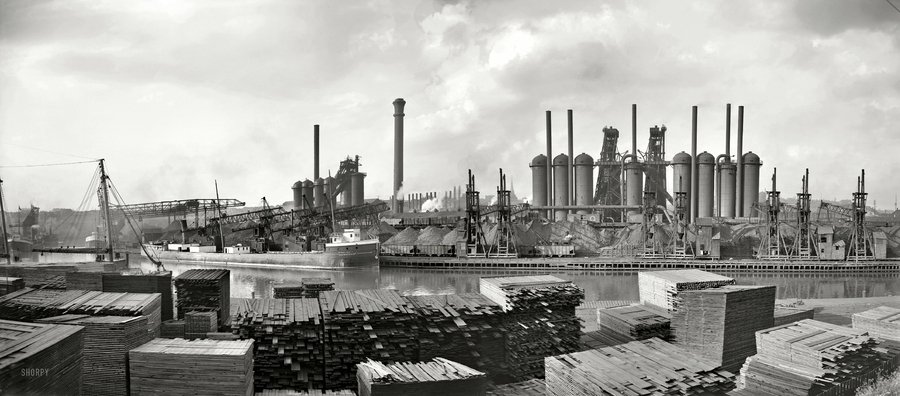

В XIX веке страны Западной Европы и Северной Америки начали переход к новому этапу развития, который характеризовался стремительным уходом от традиционной аграрной модели к индустриальной. Промышленная революция привела к быстрому строительству фабрик и заводов, активному росту городов, где эти предприятия и располагались. Молодежь из сельской местности массово переселялась в города, зачастую не по собственному выбору, а в силу экономических обстоятельств. Эта резкая смена привычного образа жизни вызывала у многих чувство потерянности и отчуждения. Отрыв от семей, знакомой и размеренной деревенской жизни сопровождался погружением в новую среду, наполненную непонятными правилами и ценностями.

Индустриальная Европа середина XX в.

Городское общество враждебно воспринимало новых жителей, часто насмехаясь над ними и навешивали ярлыки, такие как «понаехавшие» или «деревенщина». В такой атмосфере новоприбывшие вынуждены были держаться вместе, формируя обособленные сообщества, внутри которых зарождался принципиально новый тип культуры. Эта культура уже не была аграрной, но еще и не стала городской в полном смысле. Именно в этих условиях начали формироваться основы массовой культуры, которая впоследствии стала доминирующей.

Архивный кадр. Машинное производство

Важно отметить, что в ряды новой социальной прослойки входили не только сельские переселенцы. Среди них были ветераны Первой мировой войны, которые, вернувшись с фронта, не могли адаптироваться к мирной жизни. Пережившие ужасы войны, эти люди часто испытывали депрессию и апатию, предпочитая искать пропитание, жилье и развлечения, нежели воссоздавать связь с природой или находить покой в тишине. Их мировоззрение, наполненное внутренней агрессией и затаенным страхом, также оказало значительное влияние на формирование массового общества.

Ветераны Первой Мировой войны возвращаются с фронта

Эти настроения породили культуру, в основе которой лежала потребность удовлетворить базовые инстинкты: стремление к жизни и стремление к разрушению. Массовая культура начала выполнять сублимативную функцию, предоставляя человеку способ направлять агрессию и негативную энергию в безопасное русло. Например, разрушение виртуальных врагов в компьютерных играх или сопереживание героям фильмов позволяло выплескивать подавленные эмоции и создавать иллюзию стабильности в обществе.

Архивный кадр. Хиросима, 1945

В условиях XX века, когда человечество переживало череду глобальных потрясений — от мировых войн до угрозы ядерного уничтожения и экологических катастроф, массовая культура стала важным инструментом для сохранения социальной устойчивости. Появление жанра апокалиптики, связанного с идеей конца света, стало закономерным ответом на коллективный страх перед будущим. Хотя представления о конце света существовали и ранее, в XX веке они приобрели особую актуальность благодаря усилению катастрофического сознания.

Кадр из сериала «Чернобыль», 2019

Апокалиптические образы начали проникать во все виды искусства, включая литературу, кино, живопись, комиксы, музыку и компьютерные игры. Как отмечает исследователь Özgür Yaren, «современная социокультурная ситуация, охватывающая кризисы антропоцена и политический популизм, способствовала широкому распространению постгуманистического дискурса. Это свидетельствует о том, что массовая культура не только отражает, но и переосмысливает страхи и надежды человечества в условиях глобальной нестабильности».

Скриншот из игры «Метро 2033»

Постапокалипсис как культурный феномен XX–XXI веков занимает особое место в массовом сознании. Его образы — разрушенные города, пустынные земли, одиночество и борьба за выживание — служат зеркалом человеческих страхов перед глобальными катастрофами. Развитие науки, изменения климата, ядерная угроза, пандемии и техногенные катастрофы подогревают интерес к идеям конца света и нового начала. Постапокалипсис отражает как экзистенциальные вопросы, так и социально-политические аспекты, что делает его объектом внимания философов, писателей, художников, режиссеров и разработчиков видеоигр.

Данное исследование предлагает рассмотреть образы постапокалипсиса в современной массовой культуре через анализ литературы, искусства, видеоигр и кино, опираясь на философские идеи и исторический контекст.

Постапокалипсис цивилизации в философских теориях

На протяжении десятков веков историки, писатели, художники и философы достаточно настойчиво пытались предугадать ход развития цивилизации. Совершенно естественно, что каждый из них по-разному представлял себе не только ближайшее, но и отдаленное будущее. Писатели, например, воплощали свои пророческие идеи в антиутопических романах и фантастических рассказах, тогда как многие философы и историки размышляли о предстоящем будущем в более строгой, свойственной для их интеллектуального круга манере. В частности, именно они настойчиво предвещали наступление апокалипсиса, считая его не только закономерной, но и главное − абсолютно неизбежной стадией социокультурной и политической эволюции человечества. К тому же, заметим, что по целому ряду мировоззренческих причин зарубежные и российские авторы неоднозначно интерпретировали общую, казалось бы, для всех тему кризиса цивилизации и культуры рубежа XX−XXI вв.

Архивное фото Жана Бодрийяра

Постапокалипсис как концепция тесно связан с философскими размышлениями о конце истории и циклической природе человеческой цивилизации. Например, известный французский философ Жан Бодрийяр по-своему интерпретировал грядущий апокалипсис культуры, к которому, по его мнению, неумолимо движется современное общество. Философ вводит понятие «гиперреальность», значение которого примерно тождественно термину «симуляция». Гиперреальность, по его мнению, сегодня проникла во все сферы человеческой деятельности, поглотила и политику, и культуру, и социальные взаимоотношения. Гиперреальности свойственна избыточность, поэтому людей окружает сумасшедшее количество информации, которую надо отбирать. Кроме того, она же предполагает «прозрачность», в рамках которой вся жизнь человека выставляется напоказ, все оказывается доступным, в том числе во многом и через социальные сети, а также виртуальность, бич XXI в. и зависимость от публичности. При этом трагически утрачивается индивидуальность, приватность, исчезают действительные ценности, наступает духовный и творческий застой, общество погружается в пучину стагнации.

Фрагмент: Christ on the Mount of Olives (Christus am Ölberg), Альбрехт Дюрер, 1513, Британский музей

В своей книге «Символический обмен и смерть» Бодрийяр приходит к выводу, что именно сейчас наступил апокалипсис современного искусства. Настоящее искусство заменил симулякр — «образ, лишенный сходства с предметом, но создающий эффект подобия». Современное искусство полностью пронизано виртуальной реальностью, которая не имеет ничего общего с действительностью. Впрочем, философ считает, что не только современное искусство, но и вообще всю современную действительность можно назвать симулякром.

Разворот из книги «Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы», Жан Бодрийяр

В таком гиперреальном мире люди неуклонно превращаются в массу, представляющую собой, по Бодрийяру, «молчаливое большинство». Парадокс, но сбитому в массу обществу чужда социальность, поскольку масса изначально асоциальна, наоборот, его отличают примитивность, упрощение, одинаковость, изобилие маргинальных языков, разрушение системных ценностей. В работе, включенной в сборник «Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы», Бодрийяр так характеризует молчаливое большинство: «это не сущность и не социологическая реальность, это тень, отбрасываемая властью, разверзнувшаяся перед ней бездна, поглощающая ее форма. Текучее, неустойчивое, податливое, слишком быстро уступающее любому воздействию скопление, характеризующееся гиперреальным конформизмом, крайней степенью пассивности…». Безмолвие и безразличие масс Бодрийяр и считал главной проблемой современности, которая рано или поздно непременно приведет к апокалипсису.

Архивное фото Мартина Хайдеггера

Философская концепция постапокалипсиса Мартина Хайдеггера основана на его экзистенциальной философии и центральной категории «заброшенности» (Geworfenheit), которая описывает состояние человека, выброшенного в мир без какого-либо выбора, но вынужденного существовать и искать смысл. Хотя Хайдеггер напрямую не разрабатывал тему постапокалипсиса, его идеи позволяют рассматривать разрушение цивилизации как ситуацию, раскрывающую фундаментальные аспекты человеческого бытия.

Кадр из фильма «Дорога», 2009

Хайдеггер утверждал, что человек всегда существует в состоянии заброшенности — он не выбирает мир, в который попадает, но должен осмысленно действовать в нем. В постапокалиптическом контексте это обретает особую остроту: привычные структуры цивилизации разрушены, и человек остается один на один с враждебной средой. Это состояние лишает индивида не только социальных гарантий, но и основы идентичности, которая формируется через взаимодействие с другими людьми и культурой. Примером такого переживания может быть герой романа Кормака Маккарти «Дорога», который сталкивается с миром, где не осталось привычных ориентиров, но он продолжает искать смысл, заботясь о своем сыне. Заброшенность здесь не просто отсутствие внешней опоры, а экзистенциальная ситуация, требующая ответственного выбора.

Архивное фото Карла Ясперса

Центральным элементом философии Карла Ясперса является понятие пограничных ситуаций (Grenzsituationen). Это ситуации, в которых человек сталкивается с неизбежными аспектами жизни: смертью, страданием, борьбой, случайностью и ограниченностью. В контексте постапокалипсиса пограничные ситуации становятся основой для анализа того, как человек реагирует на крах цивилизации и потерю привычного мира. Ясперс утверждает, что такие ситуации разрушают иллюзию повседневности, заставляя людей противостоять фундаментальным вопросам бытия. Постапокалипсис в его случае является крайней пограничной ситуацией. Идеи Ясперса находят отклик в таких произведениях, как роман «1984» Джорджа Оруэлла, хотя формально он не является постапокалиптическим. В этом мире тоталитарного контроля персонажи также сталкиваются с пограничными ситуациями, где каждый выбор определяет их человечность.

Литература — предвестник образа постапокалипсиса

Литература XX века стала основой для формирования образа постапокалипсиса. Одним из первых произведений этого жанра можно считать роман Мэри Шелли «Последний человек» (1826), где автор исследует одиночество и выживание последнего человека на Земле. Это произведение заложило основы тематики человеческой изоляции и морального выбора в условиях краха общества.

Джордж Оруэлл в «1984» и Олдос Хаксли в «О дивный новый мир» описали миры, где тоталитаризм и контроль привели к деградации человеческой сущности. Хотя эти романы напрямую не описывают постапокалипсис, они подчеркивают процессы, которые могут стать его причиной.

Иллюстрация из книги «451 градус по Фаренгейту» Рея Бредбери

В XX веке жанр стал невероятно популярен благодаря таким авторам, как Рэй Брэдбери («451 градус по Фаренгейту») и Филип Дик («Снятся ли андроидам электроовцы?»). Они не только изображали миры после катастроф, но и исследовали их философские аспекты: роль технологий, гуманность и коллективную ответственность.

Кадр из фильма «Я — легенда», 2007

Ключевым произведением стало «Я — легенда» Ричарда Мэтисона. Этот роман оказал огромное влияние на современную массовую культуру, став основой для многочисленных адаптаций и новых интерпретаций темы.

Постапокалиптический опыт в современном искусстве

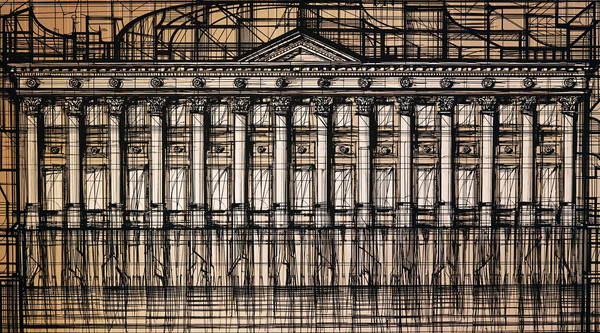

Современное искусство интерпретирует постапокалипсис как форму визуального и концептуального исследования. Одним из ярких примеров является творчество художника Кшиштофа Водичко. Война, конфликт, травма, память и общение в публичной сфере — вот некоторые из основных тем его работ. Его практика, известная как Interrogative Design, сочетает искусство и технологии в качестве критического дизайна, чтобы выделить маргинальные социальные сообщества и добавить легитимности культурным вопросам, которым часто уделяется мало внимания в дизайне. Его работы, например, проекция на Музей Хирсхорна (1988), вызывает размышления о социальной уязвимости, борьбе и выборе. В тексте 1971 года «Искусство и цивилизация» Кшиштоф писал, что для него роль художника состоит в том, чтобы защищать окружающую среду человека, открывать новые или забытые потребности, которых не затрагивают другие виды деятельности.

Кшиштоф Водичко, Музей Хирсхорна, 1988. Фото: Музей искусства в Лодзи

Проект Павла Отдельнова «Звенящий след», посвящен трагедии на Южном Урале. Его основная часть экспонируется в общежитии секретной «Лаборатории Б» в поселке Сокол неподалеку от Озёрска.

Экспозиция Отдельнова выстроена по образу и подобию музея. Его экспонаты — найденные фотографии и архивные документы, вызывающие сильные эмоции и переживания. Они обращают нас к историческим фактам, связанным с катастрофой и ее последствиями. Темой проекта стала цена, которую пришлось заплатить людям, в силу разных обстоятельств оказавшимся вовлеченными в Атомный проект и испытавшим на себе последствия его осуществления. Они заплатили неоправданно высокую цену: пожертвовали здоровьем и своими жизнями.

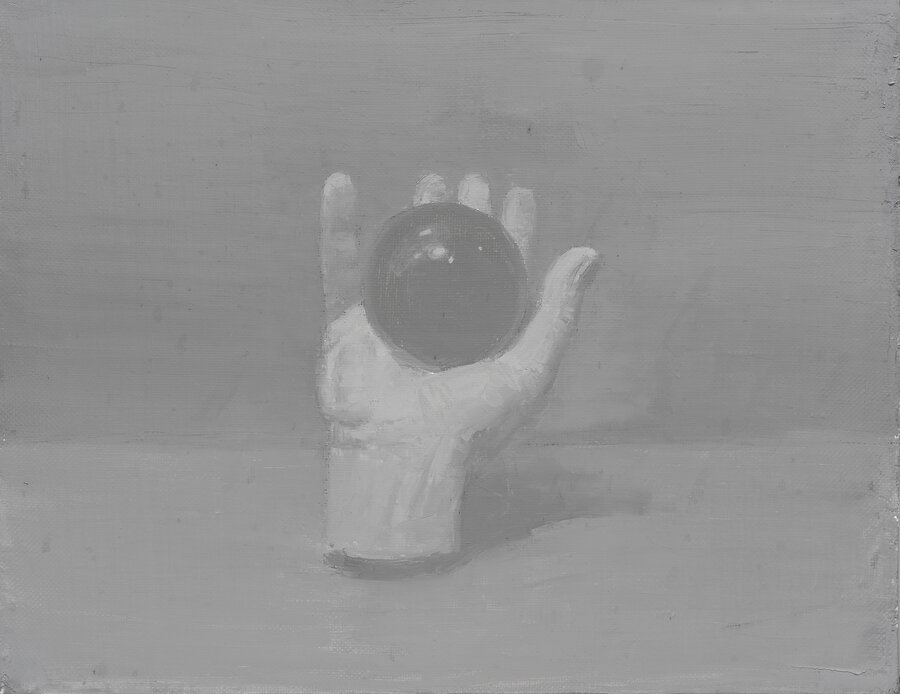

1 -Trinity, холст масло, 150×200 см, 2021, 2 — Фрагмент экспозиции, 3 — Шар, холст масло, 35×45 см, 2021, 4-5 — Фрагмент экспозиции

Место, где проходит выставка, имеет непосредственное отношение к Атомному проекту. Им является общежитие секретной Лаборатории «Б», в которой занимались вопросами радиобиологии и получения изотопов. В Лаборатории работали русские ученые из числа заключенных, наемные специалисты, а также интернированные из Германии немецкие специалисты. Для создания этой выставки использовались опубликованные мемуары и исследования.

‘‘I FEEL THY FOOTSTEPS WITH MY SKIN’’, гобелен, жакард, 160×220 см, 2024

Художник Елена Попова работает в различных медиа, включая живопись, текстиль, видео и инсталляцию. Выросшая в секретном советском городе Озёрске, художница часто обращается к истории ядерного наследия и критически осмысляет стремление современного общества к непрерывному промышленному развитию.

‘‘STOCKPILE’’, шерсть, 260×470 см, 2024

Отвергая любые художественные материалы, изготовленные из продуктов нефтехимической промышленности, Попова использует в качестве пигментов почву и глину, собранные ею недалеко от устья реки Нит в Шотландии. Она богата оксидом железа, образовавшимся 250 млн лет назад, что позволяет работе укорениться в глубоком времени и признать способность Земли к самовосстановлению — не Земле угрожает деятельность человека, а существам на ней.

‘‘I Feel Thy Footsteps with My Skin’’ обыгрывает связанные с этим проблемы в постчеловеческой временной шкале. Это монохромный, смело графический гобелен, где Уроборос окружает Древо Жизни, окруженное небесным множеством птиц и звезд… примиряя хтонические и небесные энергии, которые чтят циклы жизни и смерти, исцеления и возрождения.

Без названия («Человеческая маска»), Видео, 20 мин, 2014

Ведущая фигура французской и международной арт-сцены с начала 1990-х годов, Пьер Юиг родился в Париже в 1962 году. В его фильме «Человеческая маска» показана обезьяна в маске, вдохновленная традициями театра «Но». Обезьяна надевает женский парик и разгуливает по заброшенному ресторану в предполагаемых окрестностях Фукусимы. Обезьяна действительно работает официантом в токийском ресторане и стала известна благодаря видеоролику на YouTube под названием «Обезьяна Фукучан в парике, маске, работает в ресторане!». Увлеченный человечностью обезьяны, перемещающейся между столиками, Юиг перенес «сервера» в почти антиутопический мир, где, по словам художника, «пойманное в ловушку животное играет в человеческие условия, бесконечно повторяя подсознательную роль». Время — ключевая часть творческого подхода Юиге к его фильмам и выставкам, которые он воспринимает как самостоятельные произведения искусства.

Яма. Холст, масло. 2014

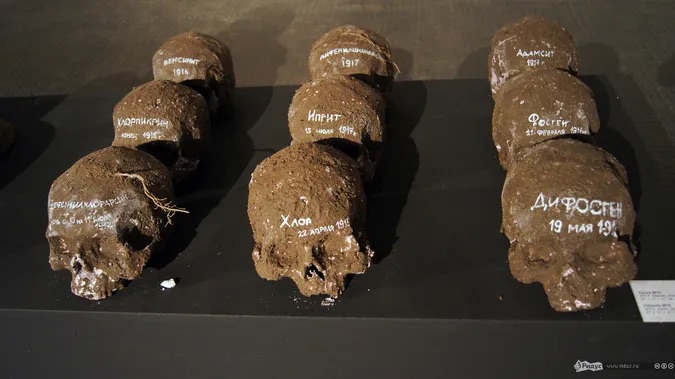

Проект «Инсектицид», приуроченный к столетию начала Первой мировой войны, включает двенадцать работ московского художника Антона Кузнецова и цикл ассамбляжей в духе тренч-арта, напоминающих то артефакты, которые обнаруживаются на полях былых сражений, то милитарии — разного рода сувениры и памятные вещи, предметы коллекционирования, связанные с памятью о войне 1914–1918 годов. Образы насекомых — жуков, бабочек, стрекоз, мух, их личинок и гусениц возникают в каждой работе и в каждом экспонате «Инсектицида» не случайно. Они помогают образно воссоздать чувство безотчетного страха, смешанного с брезгливостью, которое охватывало людей в те военные годы. Многим из них наступление многочисленных орд безжалостных супостатов в человечьем обличье напоминало нашествие мерзких насекомых — вредителей и паразитов.

1 — Без названия III. Бумага, смешанная техника, 2013, 2 — Без названия IIII, смешанная техника, 2013

Ассамбляжи, сопровождающие живописные работы Антона Кузнецова, полны военных аллюзий и ассоциаций. Бабочки и стрекозы уподоблены военным германским аэропланам (на их крыльях характерные кельтские кресты), осуществившим «посадку» то на погон солдатской полевой формы, то на планшет с прикрепленным к нему орденом. Одинаковые жуки разнонаправленно ползут по затвердевшей земляной корке, маршируют стройными рядами поверх аутентичной и обезличивающей «Выписки из именного списка» военного подразделения; на спине каждого насекомого — его номер. Эти объекты-реликвии выглядят мощным и существенным аккомпанементом к холстам живописца, который и тут всеми средствами играет на главную смысловую доминанту «Инсектицида».

Важно отметить, что современные авторы абсолютно по-разному рассматривают темы постапокалипсиса, начиная с мировых катастроф и исследованием их последствий, до придумывания новых миров постапокалиптической реальности. Но отдельно я хочу выделить художников, которые рассматривают тему постапокалипсиса через призму внутренней трагедии, через преломление культуры, семьи и памяти.

Из проекта «Время земли», 2024

«Время земли» — визуальное путешествие через исследование ландшафта, вызывающее диалог о будущем искусства и его роли в осмыслении территорий.

Дима Филиппов родился в Горняке, небольшом степном городе на границе с Казахстаном. Точкой отсчета своей практики художник считает поход на руины шахты, в которой, вплоть до закрытия производства в 1990-х годах, работал его отец. Во время этого посещения у Филиппова сформировался образ человека, оставленного за границей исторического процесса, оказавший большое влияние на последующее восприятие пространства.

Цель художника заключается в формулировании знаковой системы, способной представить землю как носитель растворенной в ней истории. Его объекты остаются незавершенными, побуждая продолжать движение, ставить вопрос о месте искусства, возможности его реализации в пространстве страны в настоящее время.

Из проекта «В поисках слона», 2020

В основе искусства Димы Филиппова всегда лежит судьба самого художника, его персональный опыт и его воспоминания. Поэтому, даже исследуя фрагменты ушедших эпох и оставшиеся в далеком прошлом события, автор рассказывает о них с точки зрения человека, чьи воспоминания нечетки и отрывочны, а не с позиций обезличенной официальной истории. Так, в центре сюжета выставки «В поисках слона» лежит яркое детское переживание художника, увидевшего работу неизвестного автора. Изображение шагающего в горах слона произвело столь сильное впечатление на ребенка, что определила его дальнейшую судьбу. Сам же образ слона превратился в личную метафору автора, обозначающую «складки времени» между прошлым и настоящем, и стал одним из повторяющихся элементов в работах Димы Филиппова.

Из проекта «Русская смерть», 2021

Проект «Русская смерть» Василия Кононова-Гредина — это исследование значения смерти в русской культуре. Глобализация стирает различия между народами, забываются традиции, передаваемые из поколения в поколение. Но отношение к смерти, ритуалы и обряды сохраняются как священные: от первой обнаруженной могилы неандертальца, усыпанной цветами, до современных крематориев. Каждый народ по-разному относится к смерти, и в этом раскрывается его идентичность.

Использование в проекте словосочетания «русская смерть» обозначает широкое явление. Изучая отношение к смерти, мы приближаемся к пониманию духа культуры.

Искусство постапокалипсиса обращается к символам разрушения и возрождения, представляя зрителям возможность пережить катарсис и осмыслить роль человечества в истории, в памяти времени.

На грани реальности. Концы света в видеоиграх

Персонаж из игры «Fallout»

Видеоигры стали уникальной площадкой для исследования постапокалипсиса, давая игрокам возможность прожить катастрофы и их последствия. Одной из самых влиятельных серий является «Fallout», которая исследует последствия ядерной войны. Визуальный стиль игры, вдохновленный ретрофутуризмом, создает уникальное ощущение связи между прошлым и разрушенным будущим.

Эпизод из игры «The Last of Us»

Другим знаковым проектом является «The Last of Us», где постапокалипсис изображен через человеческие отношения. Игра ставит вопросы морали, выживания и человечности, исследуя, как кризис раскрывает самые тёмные стороны личности.

Кадр из игры «Метро 2033»

«Metro 2033» Дмитрия Глуховского, адаптированная в видеоигру, исследует жизнь людей в условиях постъядерной Москвы. Сюжет поднимает темы экологии, политики и выживания, создавая мрачный, но увлекательный мир.

Скриншот из игры «Horizon Zero Dawn»

В компьютерной игре «Horizon Zero Dawn» действия происходят в мире, пережившем фатальную катастрофу тысячу лет назад. Разрушенные города теперь населяют сумевшие выжить после катастрофы звери-роботы, когда-то созданные людьми, к тому же обладающие способностью к самовоспроизводству и самосовершенствованию. Роботам противостоят первобытные человеческие племена, вооруженные лишь копьями и луками. Игра ведется от лица главной героини, которой предстоит самоотверженно бороться с механическими животными. Показательно, что эта игра была выпущена в 2017 г. и имела огромный успех, получив одобрительные отзывы со стороны критиков, которые «особо отмечали предоставленную игроку свободу, сюжет, боевую систему и проработку главной героини Элой». В 2019 г. в мире было реализовано более десяти миллионов копий игры, вследствие чего она приобрела статус самой продаваемой игры для PlayStation 4.

Скриншот из игры «Horizon Zero Dawn»

Показательно, что в современном отчужденном мире именно компьютерные игры набирают все большую популярность, во многом из-за общей бессознательной установки на симулятивное отношение к реальности, прошлому, настоящему и будущему, а новейшие технологии, частично компенсируя это, позволяют создать виртуальную реальность с мнимым и ложным «эффектом присутствия». Несомненно, игроков притягивают и технико-технологические новшества разработчиков, в результате они с наслаждением играют в «реальность», симулятивно участвуя в процессе всеобщего вымирания и борьбе за жизнь.

Кинообразы постапокалипсиса

Однако наиболее широко и всесторонне тема конца света в XX и начале XXI вв. оказалась представленной в самом массовом из всех искусств — кинематографе. На сегодняшний день на мировые экраны вышло более 170 фильмов и сериалов с постапокалиптическими сюжетами. Подробный обзор и анализ этих кинокартин, безусловно, заслуживают отдельного большого исследования, а здесь остановимся лишь на наиболее важных моментах. С бурным развитием теле- и киноиндустрии тема конца света довольно быстро и широко распространилась в кинематографе. А с появлением, а затем и явным доминированием визуального контента в пространстве массовой культуры люди все больше стали «мыслить» транслируемыми кино и телевидением образами, символами.

Кадр из фильма «Метрополис» (1927) Фрица Ланга

Одним из первых фильмов стал «Метрополис» (1927) Фрица Ланга, который исследовал разрыв между технологиями и человеческими ценностями. В 1980-е годы популярными стали фильмы «Безумный Макс» Джорджа Миллера. Этот франшиза, представляющая мир пустошей и анархии, стала культовым примером постапокалиптического жанра. Более философский подход демонстрирует «Дитя человеческое» (2006), где тема постапокалипсиса связана с потерей надежды на будущее. Фильм исследует, как люди сохраняют свою человечность в условиях тотальной утраты. Сериалы, такие как «Ходячие мертвецы», поднимают вопросы о коллективной морали и борьбе за выживание. Анимация, например, «Валл-и», показывает разрушенный мир с неожиданной перспективы, акцентируя внимание на экологической ответственности.

Кадр из фильма «Дитя человеческое» (2006)

Фильм «28 дней спустя» (2002) режиссера Дэнни Бойла исследует последствия вирусной пандемии, делая акцент на человеческой психологии и социальном распаде. Визуальный язык пустых улиц Лондона стал символом глобального коллапса. Современные примеры, такие как «Сквозь снег» (2013) или «Аннигиляция» (2018), исследуют экзистенциальные вопросы и экологическую катастрофу. Постапокалипсис здесь становится не только сценой для действия, но и метафорой социальных и личных изменений.

Кадр из фильма «Сквозь снег» (2013)

Заключение

Постапокалипсис в массовой культуре XX–XXI веков представляет собой универсальный язык, с помощью которого человечество исследует свои страхи, надежды и идентичность. Литература, искусство, видеоигры и кино помогают осмыслить сложные вопросы: от влияния технологий до экологии, от морали до человеческой природы. Эти образы напоминают, что постапокалипсис — это не только разрушение, но и шанс на перезагрузку. Как говорил Жан-Поль Сартр: «Человек обречен быть свободным». В постапокалипсисе мы видим эту свободу — свободу выбора, действия и построения нового мира.

Огурцов А. П. Симулякр // Новая философская энциклопедия. URL: https://iphlib.ru/ library/collection/newphilenc/document/HASHe582c0684b9932e2c8eae5? p.s=TextQuery

Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000

Бодрийяр Ж., Сиоран Э. Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы. — М.: Алгоритм, 2015

Yaren Ö. Post-human aesthetics of apocalypse // AM Journal of Art and Media Studies. — 2019. — № 19. — P. 77–83

Мир после апокалипсиса в иллюстрациях Tokyo Genso // Камералабс. URL: https://cameralabs.org/6455-mir-posle-apokalipsisa-v-illyustratsiyakh-tokyo-genso

Horizon zero dawn. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Horizon_Zero_Dawn

ВАРШАВСКАЯ ЗВЕЗДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИСКУССТВА: ИСТОРИЯ КШИШТОФА ВОДИЧКО. URL: https://warsaw-future.eu/ru/eternal-varshavska-zirka-tehnologichnogo-mystecztva-istoriya-kshyshtofa-vodichko

Антон Кузнецов. Инсектицид. URL: https://artuzel.com/content/антон-кузнецов-инсектицид

Русская смерть. URL: https://kononovgredin.com/ru/the-russian-death-2/