Это был волшебный период: интервью с Катей Павелко

Академический руководитель программы «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ Катя Павелко, стилист и ex-директор моды в Esquire, рассказала Архиву российской моды историю своего профессионального становления в модной индустрии 1990-2000-х годов: от работы в журнале «Не спать!» до позиции директора моды в Esquire и преподавания в Школе дизайна ВШЭ.

Катя Павелко в Inshade muse questionnaire #2 // источник

Людмила Алябьева (далее — Людмила): Катя, здравствуй! Расскажи, как ты вообще оказалась в моде? Всегда ли хотела этим заниматься?

Катя Павелко (далее — Катя): Мой путь был извилистым; у меня очень рукастая бабушка, которая круто шила и честно пыталась научить шить меня. Потом, через какое-то время, махнула рукой: «Бог с ним, вышивай». Это лучший диагноз из всех мне поставленных. У меня есть три скатерти, вышитые крестиком, так что упорства мне не занимать [улыбается].

Но, например, у меня не очень получается работа с объемом. Если бы можно было учиться тому, чему мы сейчас учим в Школе дизайна на направлении «Брендинг», я бы с удовольствием пошла. Но тогда учиться этому было негде. Было понятно, что я не рисую толком, так что Косыгина — тоже не вариант [Прим. АРМ: РГУ им. А. Н. Косыгина].

Хорошее гуманитарное образование на историческом факультете МГУ — это то, что мне досталось. Среди мажоров я, выходец из инженерной семьи, поняла: надо работать. Попробовала в страховой фирме, но поняла, что это не мой вариант.

Тогда вышел журнал «Не спать!» с объявлением о поиске фотографа. У меня была дорогая Minolta, которую мне подарил папа. Я неплохо фотографировала, так что я пошла к ним и сказала: «Давайте я буду фотографировать».

Катя: Мне возразили: «У тебя нет вспышки». Я ответила: «Купите мне вспышку, я ее отработаю». Отработала я ее за первый номер. Мне платили 10 долларов за фото — бешеные деньги [по тем временам]. Снимала вечеринки, оставаясь трезвой, — камера была слишком ценная [улыбается].

Дальше на открытии Leform я познакомилась с Машей Фёдоровой (на тот момент фэшн-редактором Playboy) и поняла: это работа мечты. Через два года она была моей.

Светлана Сальникова (далее — Светлана): Что происходило после «Не спать!» и до открытия Leform?

Катя: С 1994-го по 1999-й я фотографировала. У меня был довольно жесткий график: ночью работала, утром училась, а днем спала. «Не спать!» был мой самый стабильный заработок, но было много других людей, которые нуждались в репортажной съемке.

Были старые мастера, которые занимались репортажной съемкой, например, Валерий Левитин. Они драли высокий ценник и отказывались снимать все подряд. Условно, открытие клуба «Птюч» для них было ничем. А я понимала значимость таких событий, понимала, что надо снимать персонажей, перформанс Бартенева — это вау.

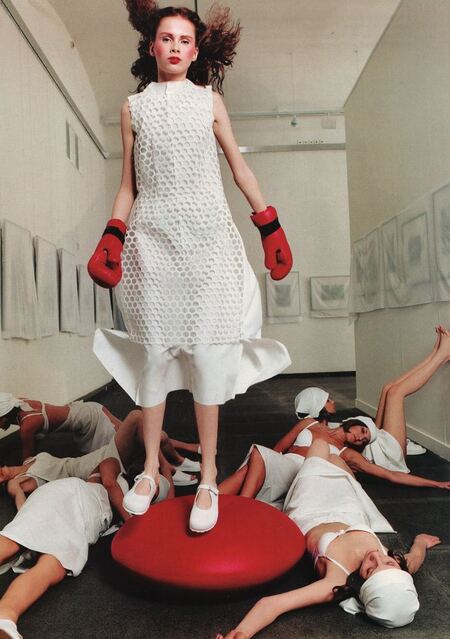

«Минералы радости» (о коллекции Андрея Бартенева) журнал «Москвариум», 1995 фото: Михаил Королев из личного архива Полины Суховольской

Людмила: А как ты это понимала? У тебя были какие-то ориентиры? На что ты смотрела, какие журналы читала?

Катя: Мы выросли на журнале The Face, который каким-то образом попадал в первый гуманитарный корпус МГУ. Это всегда был не мой журнал, а чей-то, который можно было посмотреть. Я до сих пор слежу за теми, кто там работал. Например, Глен Лачфорд (Glen Luchford), снимавший репортажи для The Face, позже создавал культовые кампании Prada и Gucci. Его фотографии теперь в музеях.

Такая визуальная культура нас формирует: когда Микеле возглавил Gucci, он выбрал Лачфорда, потому что сам на нем вырос. Благодаря истфаку я умею делать исследования, не терплю Pinterest и запрещаю студентам им пользоваться. Нужно знать автора, видеть всю серию, а не одну картинку. Так развивается визуальный язык — через осознанное наблюдение.

Людмила: Какие вечеринки запомнились? Вот ты вспомнила «Птюч», что-то еще?

Катя: Это было не первое потрясение. К тому моменту я уже была опытным трезвым ходоком по вечеринкам — важный навык.

Училась на кафедре этнологии и воспринимала тусовку как полевое исследование: вот такое племя, сейчас разберем.

Катя: Я ходила во многие клубы для журнала «Не спать!»: «Титаник», даже на окраины Ясенево. Сначала был клуб «Эрмитаж» — Настя Михайловская, Петлюра, Пани Броня и компания. Потом все перебрались в «Пентхаус» — где было масштабное шоу с высокими потолками, техническими балконами и нормальной электронной музыкой. В городе ничего подобного не было: казалось, ты в аду, но при этом все выглядело красиво, а музыка была супер.

Людмила: Ты говоришь, что помимо «Не спать!» еще для кого-то работала. Кто были твои заказчики?

Катя: Были попытки запускать молодежные СМИ; издательские дома хотели их делать, и у них был похожий запрос. Может быть, не вечеринки, а персонажи. Например, газета «Модный бульвар» — давно почившая, но оттуда вышли те, кто потом занялся серьезной журналистикой. Многих авторов рубрик взяли еще студентами журфака, а на меня вышли через «Не спать!».

Светлана: «Не спать!» был одним из первых таких журналов? Или первым, который снимал вечеринки?

Катя: Первым журналом именно о вечеринках. Светская хроника существовала, но она была взрослая. А «Не спать!» был молодежным, клубным.

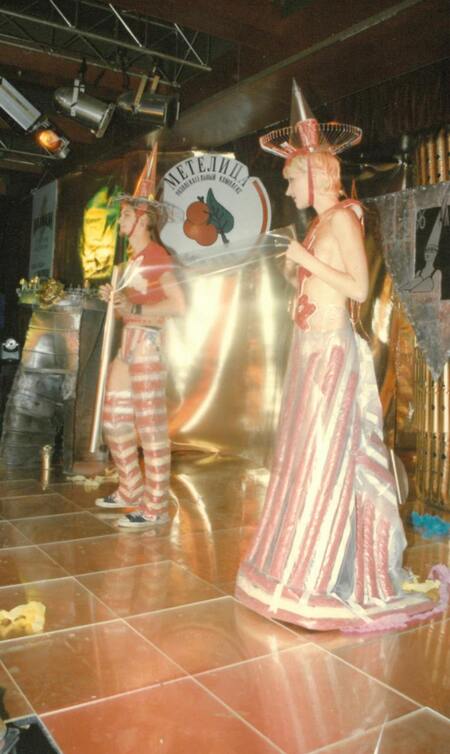

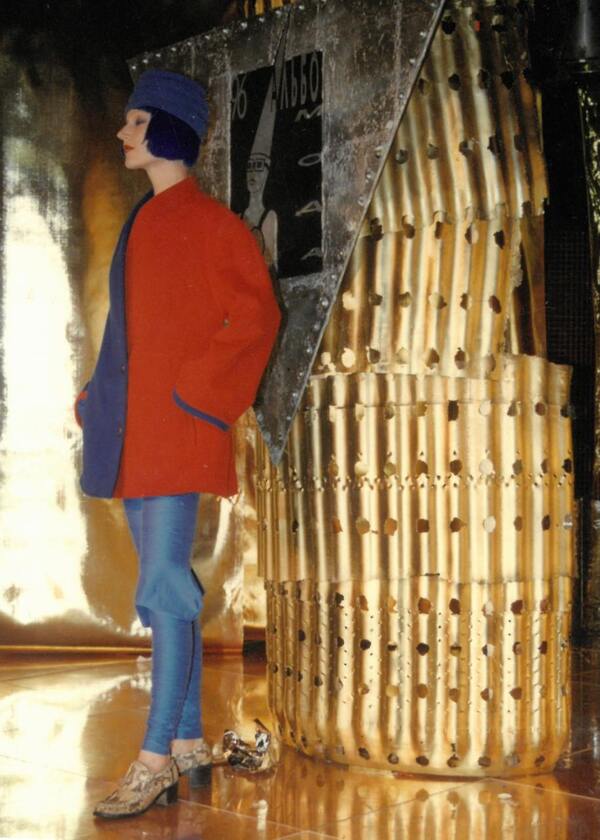

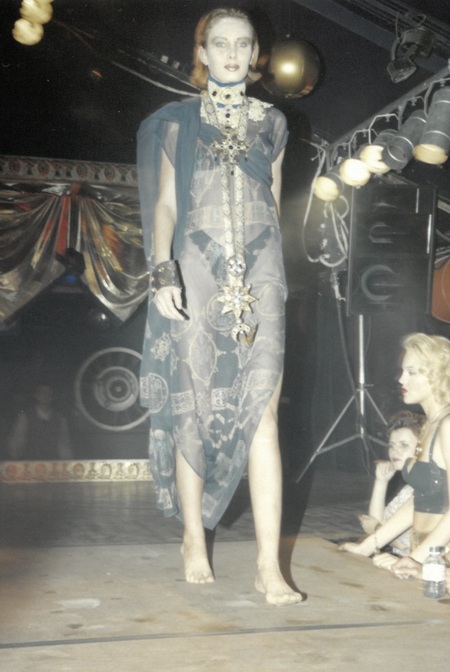

Показы на фестивале «АльбоМода» клуб «Метелица», 1996 фото: Екатерила Павелко слева — Владимир Бухинник, из коллекции «Боязнь высоты» справа — Ольга Солдатова, из коллекции «Венеция»

Людмила: А почему ты ушла из «Не спать!»? Тебе предложили работу мечты?

Катя: Я просто устала таскать кофр — камера, пленки, вспышки, иногда и учебники. Репортажи оказались слишком тяжелой физически работой, и я решила перейти на студийную съемку. Хотела учиться в Лондоне, но встретила будущего мужа [Прим. АРМ: Анзора Канкулова] и осталась.

Меня не приняли в аспирантуру, и я поняла, что нужна другая, более серьезная работа. Я уже тогда фокусировалась на моде, но в тот момент в поле зрения не было профессии стилиста. И тогда я начала делать съемки для «ОМа». Даже в «Птюче» стилистов как таковых не было — были редакторы моды, но они делали совсем другое. Мне было неинтересно писать опусы про дизайнеров Полушкиных, мне было интересно создавать визуальные истории.

Открытием стало, когда я увидела, как стилист Алишер командует фотографами. Раньше я смотрела The Face, но не задумывалась, что за кадром работают не только фотографы.

Людмила: А куда ты пошла дальше?

Катя: Это был тернистый путь, так как все же нужно было писать (это было более востребовано).

Моей первой работой после всего этого стала «Вечерняя Москва» Ценципера [Илья Владимирович Осколков-Ценципер — дизайнер, культурный деятель и бизнесмен. Среди основанных им медиа, посвященных урбанистике и культуре, — журнал «Матадор» и издательский дом «Афиша»].

Катя: Я пришла туда в момент, когда газету уже закрывали. Потом у них был журнал «Шоу» — он буквально продержался один номер (журнал закрылся на фоне кризиса 1998). Следом была «Афиша», где я была первой ведущей рубрики «Вещи».

Когда открылся Vogue, я, естественно, обивала пороги. В меня поверила Юрате Гураускайте, редактор «Культуры», и я довольно долго, пользуясь тем, что знала всех, писала светскую хронику в журнале Vogue. Это было не совсем то, что мне хотелось, но Юрате — крутой редактор. Она реально научила меня писать (хотя это по-прежнему мучительный процесс, если тема не нравится). Из Vogue я ушла в декрет, но так и не вернулась. Потом, чтобы как-то отвлечься, вышла в «ОМ».

Людмила: А что ты там вела?

Катя: Три месяца я была редактором моды в «ОМе», но начался разгон редакции, и стало сложно. Женя Федоровская, работавшая в Playboy, искала замену перед отъездом во Францию и позвала меня. Так я оказалась в Playboy, где сделала свои первые большие съемки. Потом я аккредитовалась на Миланскую неделю моды, выбила небольшие командировочные, жила в дешевом отеле, ездила на метро.

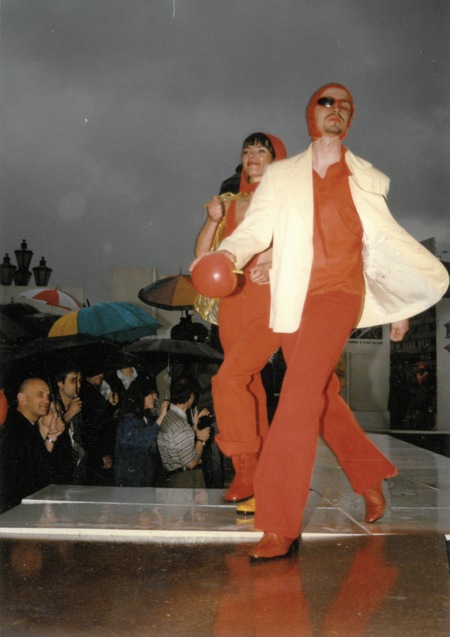

Модный показ на площади, 1990-е из личного архива Кати Павелко

Катя: Убедила итальянцев, что Playboy — это про моду, а не про порно, получила 10 приглашений и написала огромный репортаж. Было потрясающе — я поняла, что вот, где все происходит.

После этого меня позвали в Esquire, где я проработала 11 лет. Это была лучшая работа на свете.

Людмила: А в Esquire ты все-таки решила перейти, потому что это круто? Или были другие причины?

Катя: Там интересная была история. Я познакомилась с Бахтиным [Прим. АРМ: Филипп Бахтин — бывший главный редактор российской версии журнала Esquire]. Он тогда работал в журнале FHM [Прим. АРМ: FHM Russia — российская версия британского журнала FHM (For Him Magazine). Издавался в России с сентября 2001 года по декабрь 2015 года] и только собирался делать Esquire. Я была с Анзором, и когда Бахтин познакомился со мной, он спросил: «Твой муж?» Я говорю: «Да». Он сказал: «Классно выглядит! Пойдешь ко мне директором моды?». В принципе, меня взяли на работу из-за Анзора [улыбается].

Это был волшебный период: в сентябре–октябре меня позвали, а в январе 2005 мы уже сдавали первый номер. Три месяца штудировали 25-летний архив американского Esquire и компилировали лучшие идеи.

Катя: Например, рубрика «Мужское платье» — меня бесило название, но оно оказалось лучше, чем «Вещи». Или «Правила жизни» — сначала всех раздражало, но прижилось, хотя по-английски What I’ve learned звучит мягче. В итоге мы собрали лучшее за 25 лет существования классного журнала.

Людмила: Ты можешь рассказать, как менялся журнал за эти 11 лет?

Катя: Во-первых, мы придумали, что не снимаем моделей. Во-вторых, для меня было важно, что мужская мода — не калька с женской; она по-другому устроена, там нет тенденций, меняющихся каждые полгода. У тебя есть идеальный гардероб, который корректируется в зависимости от статуса. Естественно, был серьезный упор на костюмные бренды, что важно и для рекламодателей, и для съемок.

Людмила: Тогда уже были такие бренды?

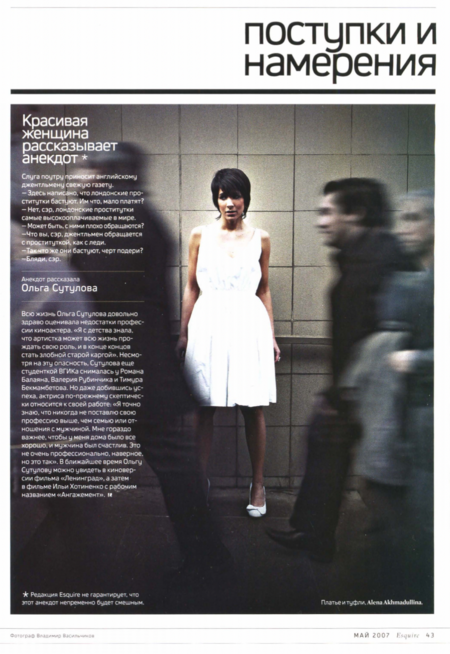

Катя: Конечно, брендам вроде Mercury и Bosco нужна была аудитория, и мы быстро ее привлекли своим дерзким подходом. У нас не было шаблонов — каждую рубрику придумывали заново. Например, «Красивая женщина рассказывает анекдоты»: выбирали фотографа, героиню, стиль. У меня была четкая схема съемок.

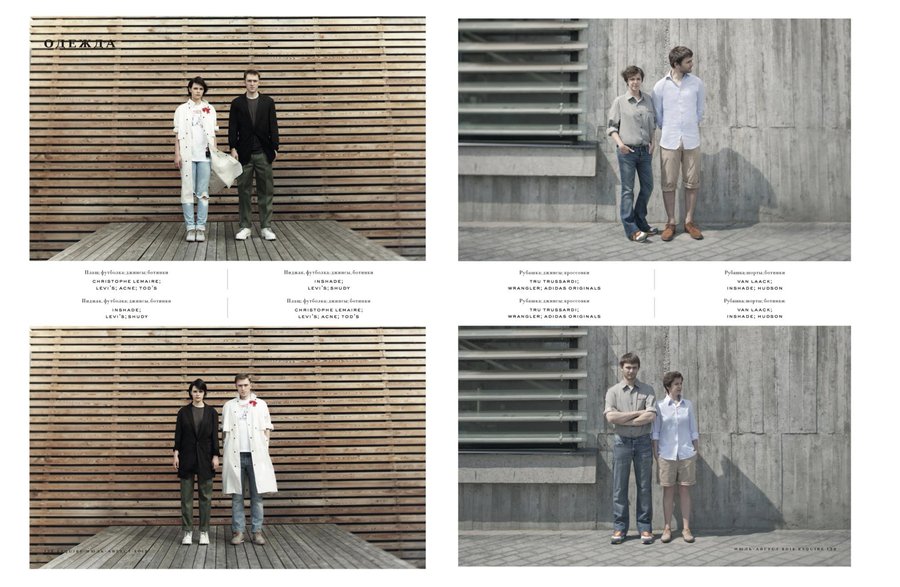

Рубрика «Мужское платье». Слева — Esquire, сентябрь 2005. Справа — Esquire, октябрь 2005

Катя: Сначала арт-директором был Дмитрий Барбанель, потом Макс Никаноров — с ним система верстки окончательно выстроилась. Например, для той же рубрики — два квадрата, один столбик текста. Любое отклонение — текст не помещается.

Бюджет был скромный, поэтому я писала «Истории вещей» и «Мужское платье». Эрудиции хватало, чтобы работать с костюмной группой, а поездки на показы в Милан и Париж только усилили знания. Pitti Uomo [Прим. АРМ: ежегодная выставка, посвященная мужской одежде, обуви и аксессуарам, а также мужскому стилю в целом] вообще сломал мое представление о мужской моде — это было лучшее погружение в костюмные бренды.

В Esquire я вложила все, что узнала. У нас было четкое понимание тем, топовых аксессуаров, структуры номеров. Каждый год мы публиковали новые правила мужской моды, адаптируя их под наши реалии.

Светлана: Переводить такие вещи, вероятно, было сложно, потому что у нас совсем другие реалии.

Катя: Тогда многое надо было адаптировать: никто, например, не считал костюм-тройку обязательной в определенных ситуациях, хотя [в США] это было базовое правило.

Рубашка под запонки — у нас это не имело значения, а у них — принципиально важно. Погружаясь в это, я начинала понимать, как все устроено.

«Новые законы моды» Esquire, апрель 2005

Катя: Это было яркое время: мы хорошо понимали, что носят разные слои общества. Это происходило на наших глазах. Когда мы начинали Esquire, все было туманно. Но мы быстро схватывали, итальянская мода была нам близка; в ней много того, что нам отзывалось.

Светлана: Сформировалось ли это благодаря вам?

Катя: Наверное, отчасти, но у ритейла было больше влияния, они активно образовывали свою аудиторию.

Людмила: С какими брендами вы работали? Ощущался ли гнет брендов, про который нам часто говорят в интервью, рассказывая про середину нулевых.

Катя: В первом номере у нас была потрясающая съемка старых ботинок известных людей. Вдохновились кадром из старого Esquire о том, как красиво стареет хорошая кожа. Собрали ботинки актеров, режиссеров, сделали макросъемку — вышло невероятно. Издатель кричала: «Зачем вы снимаете старье?!». Я отвечала: «Это красиво, это бренд, они носили их 20 лет». — «Зачем мне старые ботинки Познера?!» Но главный редактор утвердил — и мы сделали.

Потом это стало игрой: Филипп Бахтин придумывал шпильку, я — как ее подать. Нужно было балансировать между 10% интересных нам брендов и остальными брендами рекламодателей.

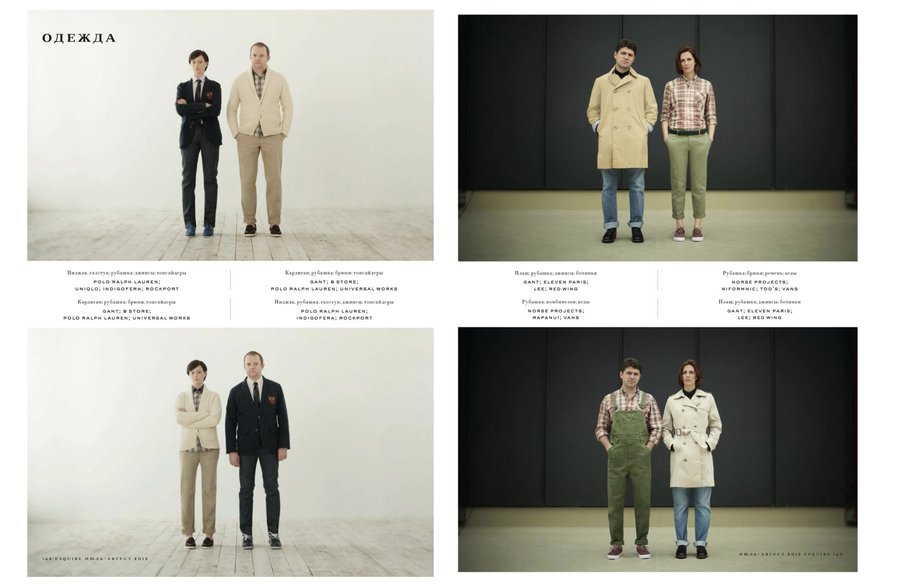

«На всех парах» Esquire, июль–август 2012 в съемке использована одежда Inshade фото: Виктор Горбачев и Ирина Бордо директор отдела моды: Екатерина Павелко

Людмила: Российские бренды?

Катя: Никто не давал рекламу, но я понимала, как это важно. Первый раз на показе Nina Donis испытала вау-эффект — никогда не видела такого интереса к моде. Их коллекция с вышитыми розами на платьях меня поразила. Я решила: съезжу в Милан, а потом куплю черное платье с красной розой. Когда вернулась — его уже не было. Пыталась заказать, не вышло. До сих пор мониторю Авито — вдруг появится.

Я идеально подхожу для мужской моды — рост и плечи позволяют примерить на себя мужской пиджак 48 размера и понять, как он сядет, что повлияло на мой взгляд как потребителя. В Esquire мы старались продвигать локальные марки, снимали Inshade и Nina Donis. Например, съемка с футболисткой Надей Карповой: огромный мяч известного спортивного бренда, и мы смогли одеть ее в толстовку Nina Donis и микро-шорты — вышло круто.

Я всегда видела за картинкой реальность: здесь кредит, там кроссовки, а где-то хоть немного свободы. Потом начались тотал-луки, и бренды запретили смешивать себя с другими.

Людмила: А тогда с мячом какую одежду снимать?

Катя: С Prada можно сочетать спорт или масс-маркет, но нельзя смешивать с Celine, Saint Laurent или Dolce & Gabbana — только тотал-лук. Причем Dolce & Gabbana не так давили на нас, как на женские журналы, где их обложка в сентябре и марте была обязательным условием рекламного контракта.

Людмила: А у вас как было с обложками?

Катя: Думаю, это отчасти коварство Филиппа Бахтина, который понял: обложкой можно не торговать, но обложка может тебя продавать. Так Esquire пришел к фирменным портретам Мартина Шоллера — это было супер.

Когда мы осмелились снимать обложки, произошло много прорывов, но бюджет был жестко ограничен — перетратить было просто невозможно. Из-за того, что мы не снимали моделей, продакшн оказался сложнее — приходилось договариваться с живыми людьми, а не просто платить моделям. У меня было два продюсера, мы жонглировали планами: если один герой недоступен, снимаем другого. Каждый год я выпускала 11 номеров по 50 полос — снимали без остановки.

Людмила: Из Esquire ты ушла в Школу дизайна ВШЭ?

Катя: Да.

Рубрика «Красивая женщина рассказывает анекдот» слева — Esquire, февраль 2007 справа — Esquire, май 2007

Людмила: Это было осознанное решение или было сложно совмещать?

Катя: В журнале постепенно росло напряжение, меняли ключевых редакторов, и я подумала: ну и фиг с ним. В этот же момент Арсений Мещеряков говорит: «А мы вот, магистров уже набрали. Приходи».

Сначала преподавать было ужасающе сложно. Я заика, не говорила до 16 лет, дислексик — публичные выступления давались нелегко. Первая группа магистров была супер, я быстро поняла, как получать энергию обратно. Моя фора — насмотренность: 25 лет опыта позволяют системно показывать студентам лучшие примеры, и это работает.

Я заставляю формулировать, как во ВГИКе: что имел в виду режиссер? Каким посылом продали съемку? Что рассказали? Это учит работать с визуальной культурой. Сначала я часами готовилась, потом мы написали программу, уложив все в удобную структуру. Так из магистратуры вырос брендинг в моде — оказалось, это отдельная сфера.

Многое изменилось. Когда-то сет-дизайнеров не существовало, а теперь это огромная ниша. Арт-директор раньше верстал макеты, теперь придумывает концепции. В Esquire мы совмещала три роли: креативного директора, стилиста и сет-дизайнера.

Главное — упаковать картинку смыслами: человек на фото должен быть не случайным.

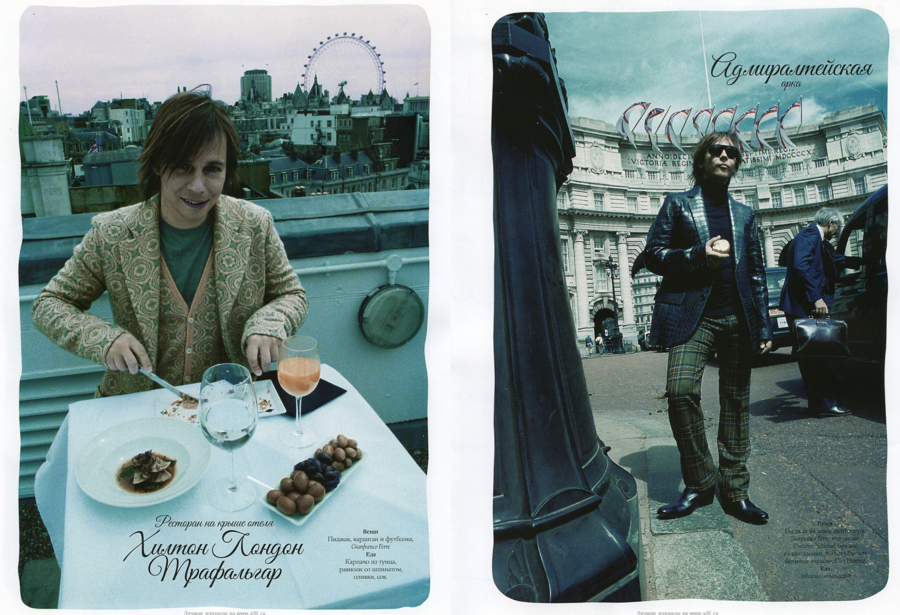

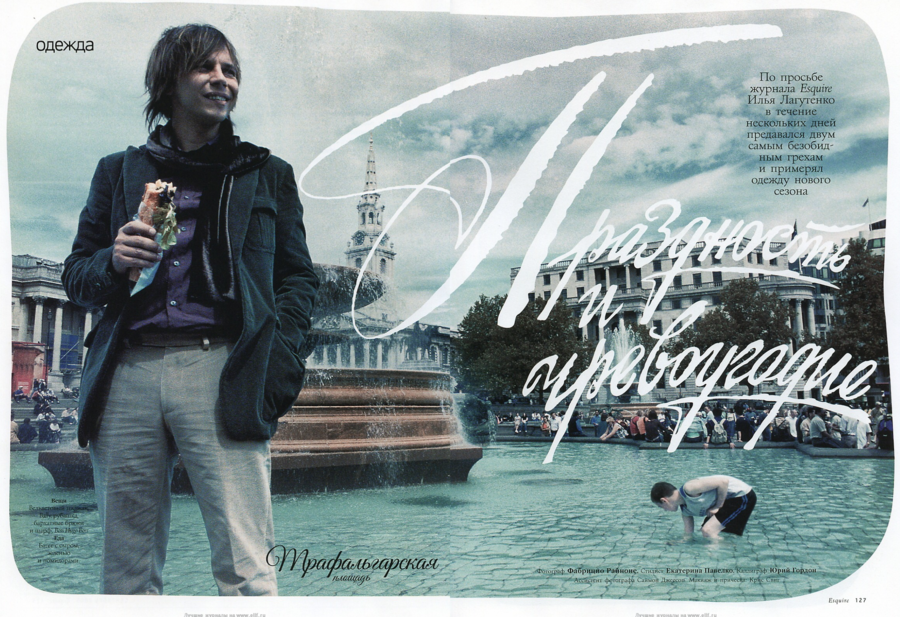

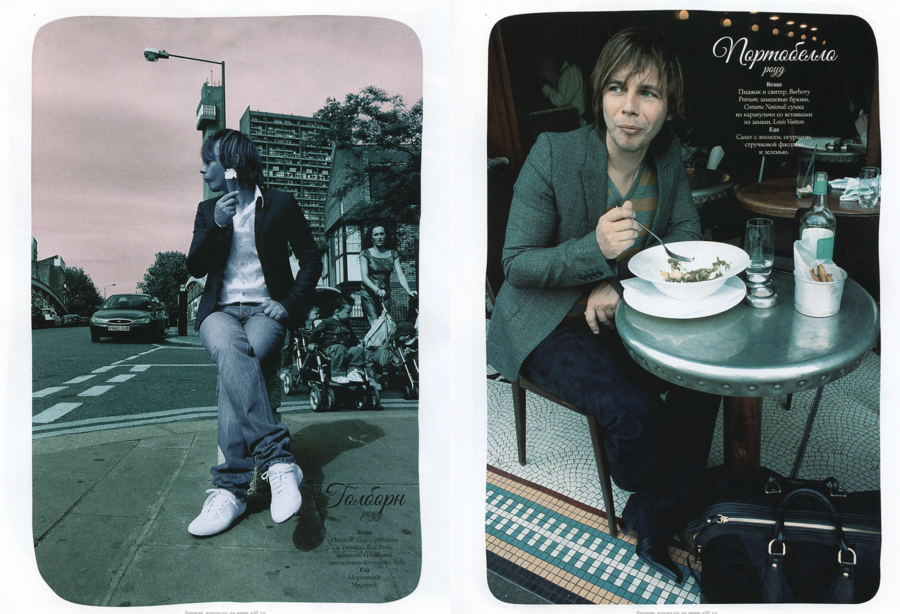

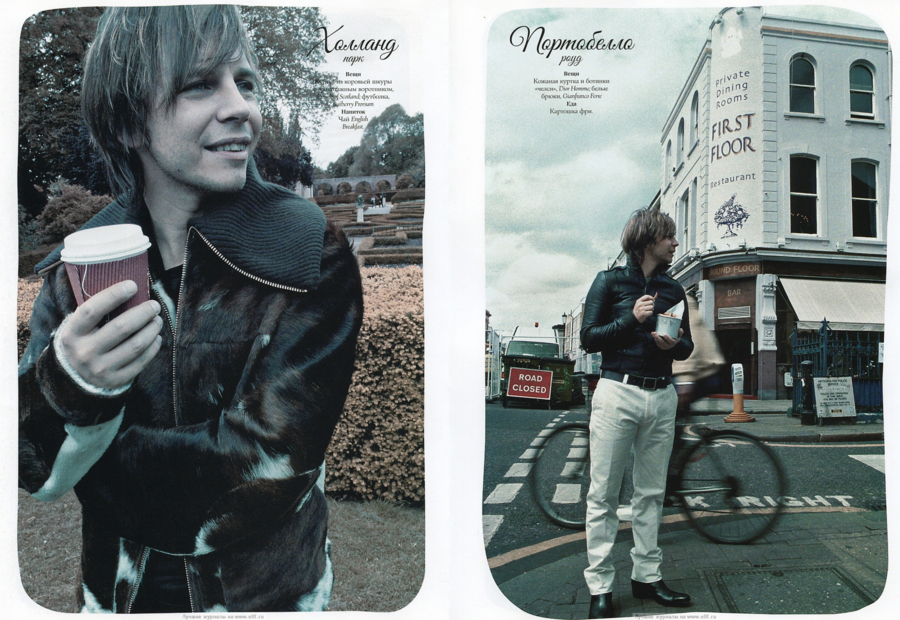

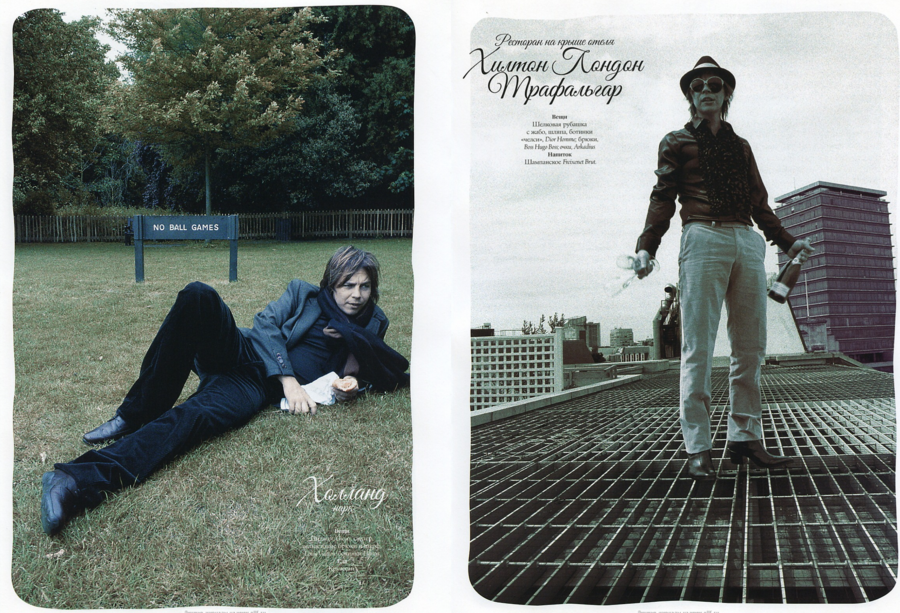

«Праздность и чревоугодие» Esquire, сентябрь 2005 фото: Фабрицио Районе стиль: Катя Павелко каллиграф: Юрий Гордон

Катя: Был проект, после которого мне год не давали снимать за границей. Это была съемка с Лагутенко, который согласился [принять участие в фотосессии], но потребовал Лондон. Бюджет минимальный. Мы отказались от бизнес-класса, нашли фотографа, который согласился на наш скромный гонорар. Чтобы показать другого Лагутенко, мы придумали, что в каждом кадре он что-то ест. Итог: счет за еду вышел за рамки бюджета, и мы долго отрабатывали классными и бюджетными идеями то мороженое!

Людмила: Ты упомянула рекламу, видео, кино. Когда начались клипы и реклама? Одновременно с Esquire?

Катя: Да, параллельно. Я специализировалась на мужском стиле — таких специалистов было мало. Был Вадим Галаганов с выкрученным стилем, у меня же был более консервативный. Потом на съемке для Esquire познакомилась с Гришей Добрыгиным — тогда он встречался с Мусей Тотибадзе, и я стала стилизовать ее клипы.

Я привыкла к съемочному марафону: 11 номеров в год, минимум четыре съемки в месяц. Постоянные перелеты, съемки — не просто, но интересно. Этот опыт легко масштабировался. Если в клипе Муси 40 человек в Gucci и в винтаже из берлинских секондов — не проблема. Логично, что пришло кино.

Катя: Я, конечно, до сих пор «лохушка» в плане Continuity [Прим. АРМ: Континуитет (continuity) — соблюдение одинакового внешнего вида персонажа (одежда, грим, поза) в сценах, которые снимаются в разное время и местах. Это важно для зрительского восприятия, поэтому требует тщательного контроля], КПП [Прим. АРМ: КПП (календарно-постановочный план) — график съемок, где указано, какие сцены, когда и где снимать. Он помогает организовать процесс и экономить съемочное время и ресурсы] и прочего, но понимала: в кино есть цеха. Можно укомплектоваться людьми, которые знают больше, и сосредоточиться на картинке — так же, как в Esquire или в клипах.

Показ в клубе «Титаник», 1 сентября 1995 фото: Катя Павелко из личного архива Кати Павелко

Светлана: Интересно про полевые исследования в клубах. Как менялся стиль людей?

Катя: Были яркие моменты, целые периоды: «Титаник» — это период, «Птюч» — тоже. Они пересекались, но были разными племенами со своими тусовками.

У меня была идеальная точка обзора — меня не замечали, потому что я всегда была с камерой. Я ничего специально не фиксировала, просто наблюдала.

Позже увидела книгу «Это было навсегда, пока не кончилось» Алексея Юрчака — он описал с антропологической точностью то, что у меня хранилось в голове, только про более позднее время.

Людмила: Кто был модным в девяностые и нулевые? Как реальные люди выбирали вещи и создавали образ? Многие в интервью говорили: «Индустрию строили, а моды в России нет — только модники».

Катя: В то время потребление было безумным, поэтому «Авито» до сих пор — Клондайк, потому что невозможно поносить все купленное.

Я наблюдала моду с разных ракурсов. В «Титанике» девушки в настоящем Roberto Cavalli делали все, чтобы привлечь внимание — этот стиль мне не близок, но это было вау. Я помню бандитов в Versace, и только недавно студент помог мне переосмыслить бренд (он исследовал Джанни как тонкого художника).

Мои друзья жертвовали многим ради стиля. Студенты могли все, что зарабатывали, спустить на Diesel, потому что тогда это было круто.

Еще один срез — друзья, тусовавшиеся с «Ночными волками». На их вечеринке я оказалась в клетчатых клешах из секонда и черной майке, а вокруг все в коже. Думала: «Какая я дура! Почему не надела что-то черное?» Субкультуры тогда были настоящими. В моем районе за внешний вид можно было пострадать. Это была норма, не трагедия.

Плакат группы «Вжик», 1996

Людмила: В твоем образе могло быть что-то, что привлекало опасность?

Катя: Конечно. Однажды мама привезла мне со стажировки в Анн-Арборе [Прим. АРМ: город в американском штате Мичиган. Анн-Арбор известен как город, где находится главный кампус Мичиганского университета] высокие кроссовки. У меня размер почти мужской, но бегаю быстро [улыбается].

Людмила: Захотели тебя разуть?

Катя: Да, один раз. Тогда я поняла: лучший выход — громко орать или быстро бежать. Люди не хотят связываться с сумасшедшими. Закалка Зюзино сильно повлияла на мой стиль — для меня выйти на улицу означало отвечать за свой вешний вид.

Людмила: Думаешь, опыт Зюзино повлиял на твой стиль?

Катя: Сто процентов. Я консервативный стилист. В сценическом костюме я допускаю эксперименты, но в реальной жизни нужен специальный повод или по-настоящему экстравагантный персонаж.

Светлана: Про российские бренды… Кто тогда был значимым? Все называют Nina Donis лучшими, но кто еще?

Катя: Я впервые обратила внимание на локальную моду, когда появилась «АльбоМода». Фёдор Павлов-Андреевич сильно на меня повлиял.

Фёдор Павлов-Андреевич сильно на меня повлиял. Да, многое было притянуто за уши, но сам факт, что у нас появилось нечто подобное, впечатлял.

Катя: Тогда, например, впервые выступила группа «Вжик» [Прим. АРМ: арт-группа «Вжик» была активна в 1990-е годы. В состав группы входили Нина Неретина, Донис Пупис и Галина Смирнская. В 1996 году «Вжик» стал победителем международного фестиваля авангардной моды «АльбоМода»].

Сразу было понятно, вот эти ребята — сюда, а вот эти — нет (мода и художники). Их вещи опережали время, сочетая моду и искусство. В искусстве были Бартенев, Петлюра — это был чистый перформанс. А у «Вжик» мода оставалась одеждой, причем очень желанной.

Читайте другие материалы архива ↓

Об истории российского дизайна одежды, событиях проекта и другие интервью читайте в телеграм-канале проекта Архив российской моды / АРМ по ссылке t.me/rfa_media