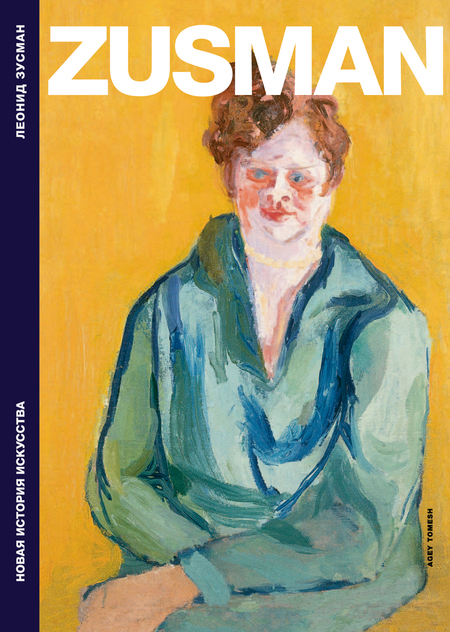

Zusman

История художника Леонида Зусмана — рассказ о встрече человека с искусством в ХХ веке. Эта встреча — не подтверждение устойчивых точек зрения и общепринятых описательных схем, а спор с фиктивной очевидностью места искусства, как будто оно всегда в пределах достижимого. Опыт художника свидетельствует об обратном.

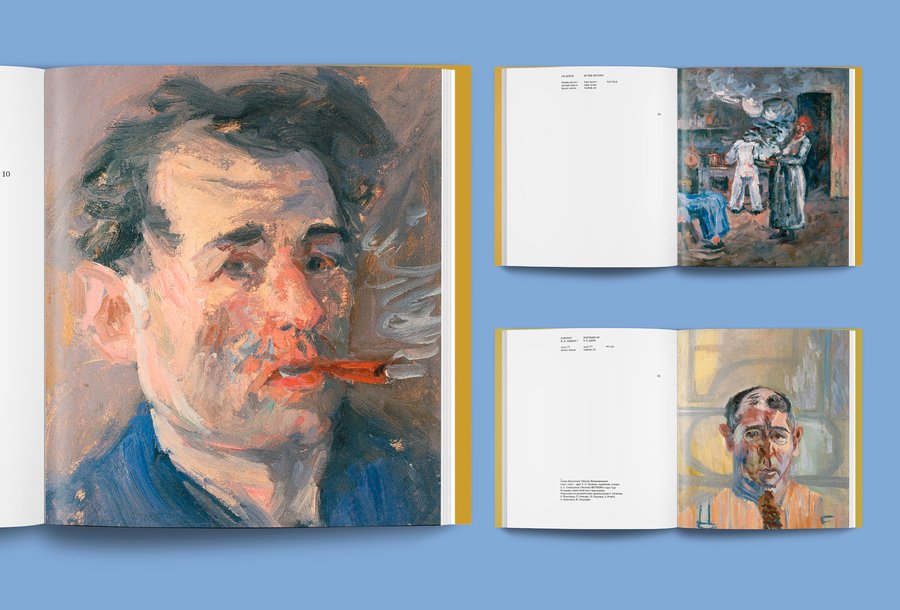

Когда художник читает книги, записывает свои мысли и стихи, слушает музыку или гуляет по городу — он слушает мир, учится слышать голоса мира. Он знает, что мир един в бесконечном многоголосии. Потом, уже различая голоса, он слышит свой, пока еще будто бы отсутствующий голос, и работает с ним, наблюдая за механикой созвучий и не беспокоясь о том, чтобы сохранить себя, сделать что-то в заботе о том «я», которое существовало до этого голоса. Он появляется для мира, когда работает над картиной — она его текст, его речь. Он в состоянии отвечать целому миру. Он полагает, что может быть услышан. Понимает, что пока слушает, остается в тени. Но в каждой картине он вольно или невольно засвечивается, становится видимым.

Так где же появляется художник? В статьях, каталогах, в прочитанных и непрочитанных книгах? В музейных залах с картинами мастеров, которых много лет как нет на свете? Где художник исполняет свое появление? Перед кем? Перед критикой? Перед зрителем, заказчиком, коллекционером? Перед властью или цензурой? Где еще он может оказаться, кроме как в том самом языке, который вызвал его, одним из голосов, одной из интонаций которого он стал, потому что не может быть ничем другим. «Этот язык позволяет мне появиться в той мере, в какой он проявился во мне».

Искусство Зусмана очень личное и очень честное. Это то, что происходит только с ним, и он не стремится придать этому происшествию значение исторического события. Просто для него нет ничего другого. Нет другого мира, кроме того, который открывается художнику в его личном опыте, но не как поток бессмысленных событий, не как бессвязная болтовня мира. Это всегда ответы на вопросы. Они только кажутся случайными, но ничего случайного в них нет.

28 февраля 1968 года художник записал в дневнике: «Из всех „талантов“, коими я был одарен, самым скромным был дар художника, но жизнь так сложилась, что я стал именно художником и принужден говорить на языке, наиболее трудно дающемся мне». Он «принужден говорить», он осознает искусство как язык, а язык как систему принуждения, как-то, что предстоит художнику, что создает художника. Это только действие, только усилие, только работа.

Искусство не пересказывает действительность. Искусство не подменяет действительность. Язык искусства не дополняет картину «действительности», а экзаменует ее. Искусство только и есть действительное: проявление того, что есть, что стало со мной. И только об этом говорит художник. В дневнике читаем запись от 16 ноября 1959 года: «Только то, что не может быть выражено ничем другим, кроме живописи, и является живописью».

Изображение того, что видится — это не видимое. Это содержание видимого, скрытое и одновременно принуждающее его показываться, обнаруживать себя, выходить из себя, демонстрировать то, что вне (поля) зрения, что под подозрением, что, может быть, спрятано, прикрыто, упаковано для общего употребления. Это не концепция. Это и есть работа художника.

Художник говорит только то, что ему приходится сказать сегодня, сейчас. Все, что было сказано вчера и будет сказано завтра — не в счет. Он не творец. Он даже не автор. Он — действующее лицо. «Жить только настоящим, не знать ни прошлого, ни будущего — единственная возможность и естественный способ жизни. Только настоящим! Так живет все живое, кроме несчастного человека». Эта запись сделана Зусманом 17 ноября 1959 года.