Куратор Николя Буррио

«Искусство — это в принципе взаимоотношения» — фраза французского куратора, арт-критика, искусствоведа и автора текстов об искусстве Николя Буррио. Из нее следует, что всё то время, что в мире существует искусство, оно способствует построению диалога. Создаваемая работа, будь то скульптура или картина, предполагает наличие «другого», обнаруживающего и воспринимающего созданное художником произведение. Подобный взгляд на историю искусства наделяет каждый этап ее развития реляционностью, тем самым производя фурор на сферу искусства в конце 20 века. Построение диалога со зрителем объявляется новой художественной ценностью. Но готов ли арт мир к этим переменам?

Радикальные изменения в области искусства начались ещё в в 50-е годы, тогда выставки современного искусства стали доступны широкой публике. Но сам принцип отстранения остался в силе. Дистанция между зрителем и демиургом никуда не делась. И даже находясь в центре хеппенинга, «другой» оставался лишь средством реализации произведения, а не реальным участником сферы искусства.

Работа же Николя Буррио формирует иной взгляда на всю историю искусства, взгляд реляционный, предполагающий «другого» еще с самого зарождения артсферы. Концепция практик взаимодействия становится апогеем реляционности всего искусства, определяя его дальнейшее развитие. «История искусства может быть прочитана…как история производства отношений с миром опосредованных различными классами специфических объектов и практик» — цитата из книги «Реляционная эстетика», объясняющая искусство, как сферу познания мира через отношения. Когда-то, через произведения мы говорили с богом, затем мы строили диалог с миром и, наконец, пришли к выводу, что необходимо наладить связь друг с другом.

И Николя Буррио занялся изучением этих связей.

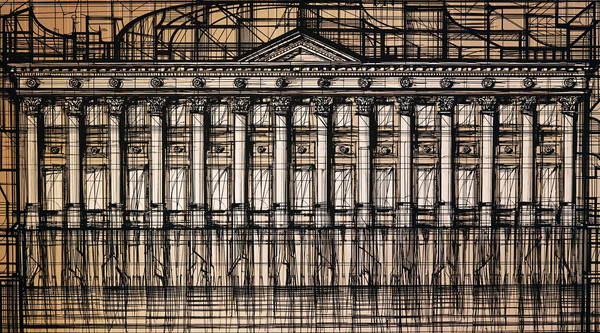

Алиса Лапшина «Лабиринт». Москва, 2022 год

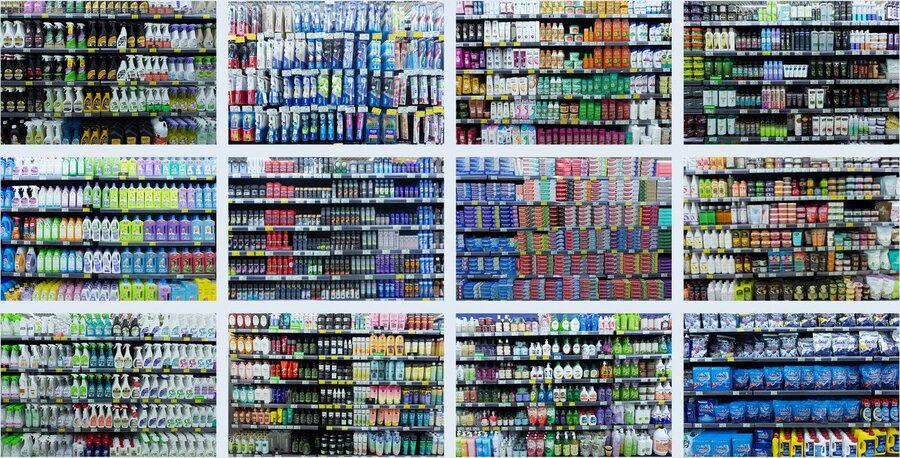

Первостепенной задачей практик взаимодействия стала критика «общества потребления», которое было подробно описано Жаном Бодрийяром в одноименной книге. Буррио пишет об общении сегодня, как о четко контролируемом капиталистическим обществом процессе:

«Отношения между людьми вскоре станут невозможными за пределами торговых пространств: мы будем вынуждены общаться вокруг должным образом тарифицированного напитка, символического эталона современных взаимоотношений».

Буррио разоблачает сценарий, в соответствии с которым многие из нас строят сегодняшнее общение. Кофе с собой стал, если не предлогом, то символом беседы — произошла коммерциализация общения. Для построения диалога были созданы специальные временные пространства-сценарии. Но эти пространства остаются незамеченным большинством «жертв» из-за обыденности совершаемых ритуалов. Современное общество привыкло к подобному укладу жизни, а потому и перестало придавать значение сконструированным вокруг них сценариям.

Николя Буррио же предлагает спасательный круг для тех, кто растворяется в пучине капитализма. Целью социально ангажированных практик становится внедрение непосредственности в сформированный в обществе процесс общения. Практики помогают людям освободиться от созданной массовой культурой нормы общения, создав свое уникальное свободное пространство взаимодействия.

Вид на выставку «Траффик». Центр современных пластиковых искусств. Франция, Бордо, 1996 год

Начинается кураторская деятельность Николя Буррио еще за несколько лет до выхода труда «Реляционная эстетика». В 1996 году Буррио была создана выставка под названием «Трафик», выставка, ставшая своего рода предвосхищением будущей книги. Именно на ней впервые были собраны произведения современных художников, работающих в контексте взаимодействия. Главное целью выставки стало стирание границ между институциональным покоем и самой жизнью. Важно было отследить момент следования созданной схеме общения и перевернуть его на 180 градусов. Большая часть работ была представлена практиками взаимодействия, например, произведение Доминика Гонсалес-Форстера «Биографические сеансы», суть которого заключалась в предоставлении трех биографических сеансов, на которых любой посетитель мог рассказать о своем доме, изобразив его планировку. Помимо самого формата общения, подобную практику могли также наблюдать прохожие с улицы, потому как пространство открывалось благодаря эркерам. Такое сочетание двух пространств — музея и улицы, а также сам факт общения меняют восприятие выставки. Происходит преодоление дистанции.

Доминик Гонсалес-Форстер «Биографические сеансы». Центр Жоржа Помпиду. Франция, 2015 год

Но если в данном случае человек все еще частично находится в несколько ограниченном сеансе общения, то работа Ксавье Вейлана лишена даже намека на пределы ее использования. Вейлан внедряет в пространство выставки камин, вокруг которого располагаются специальные посадочные места с мягкими подушками. Таким образом, оставляя без экспликации само пространство, будто вырванное из контекста, художнику удается создать микрозону отношений, в которой рождаются новые социальные связи.

Ксавье Вейлан «Камин». Выставка «Траффик». Франция 1996 год

Но многие встретили концепцию Буррио враждебно по ряду причин. С одной стороны, встали вопросы, связанные с отнесением практик взаимодействия к искусству, потому как отход художника на второй план, дематериализация, а также сложности с построением критического поля, которое, как говорила Клер Бишоп, коллаборативные практики были: «…искусством и чем-то еще» вызывали сложности в разговоре о новых практиках. С другой, многие подмечали несостоятельность теории из-за фиктивного характера создаваемых микрозон отношений, потому как даже не смотря на свободу общения внутри них, всегда наступал момент, когда приходилось возвращаться к привычной реальности, все также диктующей свои сценарии. Так почему же в таком случае не заняться изменениями глобальных масштабов, затрагивающих сами популистские культурные зоны общения. Здесь происходит переход в иную сферу, далеко отдалившуюся о искусства, сферу социальную или политическую, превращающуюся в рамках мира искусства в очередную фикцию. Как писал Стюарт Мартин:

«…если мы думаем о политическом в терминах этой борьбы, мы можем увидеть искусство как политически сформированное до самой своей внутренней сути. В определенном смысле мы можем думать об искусстве как о первичной сцене политики в капиталистической культуре».

Возможно, искусство взаимодействия, на самом деле, не то чем кажется.

Не смотря на подобные критические высказывания деятельность Николя Буррио не останавливается, и он продолжает продвигать идею реляционности, создавая новые зоны взаимодействия.

Одним из важнейших этапов его деятельности стало создание такого пространства, как Пале де Токио в Париже.

История Токийского дворца начинается ещё в 1937 году. Изначально здание было построено для Международной выставки искусства и техники современной жизни, но впоследствии, вплоть до своего открытия в 2002 году, оно служило абсолютно разным целям. Концепция же, придуманная Николя Буррио совместно с Жеромом Сансом отходила от концепции привычного музейного пространства. Сами авторы проекта называли его международной лабораторией искусства. Токийский дворец представляет собой не классический формат белого куба, а скорее междисциплинарное пространство, с зонами, пересекающимися меду собой. Стоит отметить, что в Пале де Токио нет постоянной коллекции. Токийский дворец направлен на презентацию работ современных художников, выходящих на сцену мирового современного искусства каждый год. Наличие же постоянной коллекции могло воспрепятствовать концепции центра, потому как его главная задача — это уход от выстраивания исторического нарратива, отказ от малейшего намека на попытку дать оценку истории, даже формирующейся на наших глазах. Пале де Токио это о том, что происходит сейчас.

Токийский дворец. Париж, 2022 год

Более того, центр современного искусства может свободно использоваться посетителями. Приходя сюда, люди имеют возможность не только изучать сами работы, но и создавать свои. В Токийском дворце множество зон, предоставляющих удобные посадочные места для работы над своими собственными проектами. Подобная практика формирования комфортного пространства для творчества также способствует установлению новых связей. Буррио не просто дарит возможность уединения ради создания искусства, но и помогает формированию нового сообщества, появление которого обуславливают созданные микрозоны отношений. Пале де Токио становится материальным воплощением реляционной эстетики, восстанавливающим утеряны связи между индивидами и дающим возможность демонстрировать современное искусства. Произведения современных художников вторгаются в пространства для творчества, тем самым создавая единый мир искусства через тесное переплетение практик. Таким образом, Пале де Токио воплотило в себе две главные важные черты реляционной эстетики — многообразие и общение.

Токийский дворец. Вид на выставку «Восстановление земли». Перформанс Меган Коуп. Париж, 2022 год

Сегодня пространство уже давно находится под управлением другого директора — Гийома Десанжа. Николя Бурри ушел с поста директора еще в 2006 году. Но центр продолжает следовать по пути созданной еще 20 лет назад концепции.

Большими проектами для Буррио становятся I и II Московские биеннале, в кураторский состав которых он входил вместе с Джозефом Бакштейном, Даниэлем Бирнбаумом, Ярой Бубновой, Фульей Эрдемчи, Гуннаром Б. Квараном и многими другими. Россия выходит на международную арену мира современного искусства с темой «Диалектика надежды», посвященной феномену надежды в эпоху политических и социальных потрясений. Вторая биеннале «Сноски о геополитике, рынках и амнезии» характеризируется как постутопическая. На ней каждый куратор представлял свой отдельный проект, в который самостоятельно отбирал современных художников. Для николя Буррио таким проектом стал «Нулевой запас, или Ледяная вода эгоистического расчета».

Здание первой Московской биеннале // Кураторы первой Московской биеннале. Москва, 2005 год

Но взаимоотношения не становятся единственным полем познания Николя Буррио. Оставаясь верным концепции реляционной эстетики, в 2009 году автор создает работу, посвященную наступившей эпохе альтермодерна, которая, с одной стороны, становится продолжением реляционной тории, а с другой, открывает новые горизонты в мире современного искусства и в мире в целом.

Перенесемся на несколько веков назад, к эпохе Просвещения. Именно в этот период были высказаны идеи о безграничной силе человеческой природы, о возможности подчинения индивидом целого мира, всей окружающей его реальности. Человек становится центром вселенной. Впоследствии эти утверждения находят свое подтверждение в 19 веке — веке скоростного развития человечества (с точки зрения европоцентризма, конечно). Развитие науки, области машиностроения, постепенная индустриализация, появление новых городов, формирование новых слоев общества, вера в прогресс, вера в возможность построить светлое будущее своими руками — все эти аспекты формируют эпоху модернизма.

Одилон Редон «Бабочки», 1910 год

Но, как это часто происходит, горизонт ожиданий разрушается суровой реальностью, потому как прежнего пространства опыта никогда не хватает для предопределения будущего. Одно за другим трагические события 20 века разрушали все возложенные на будущее надежды. Ранее восхваляемая сила оставила после себя руины. Социализм не был достигнут, Холокост уничтожил миллионы людей, попытки создания идеального общества привели к пренебрежению человеческими свободами и формированию тоталитарных режимов. Перечислять можно еще очень долго. Важно то, что на этом этапе наступило полное непонимание будущего, появился вопрос: что же делать дальше? — вопрос, охарактеризовавший насупивший период постмодернизма. Период, знаменующий абсолют страха и неизвестности. Но даже самые темные главы истории сменяет новое время, время способное подарить новую надежду.

Роберт Капа «Смерть солдата-лоялиста». Испания, 1936 год

Сосредотачиваясь на стремлении в будущее, мы потеряли свое настоящее, в то время как кроме него, на самом деле, мы и ничего не имеем. Таким стал девиз нового времени, таким стал девиз эпохи альтермодерна. Здесь появляется прицельное внимание к вопросу сотрудничества, сосуществования и взаимодействия друг с другом даже на самых дальних расстояниях, необъятный интерес к возможности путешествия, изучение глобализации, а главное — мультикультурное восприятие мира, предполагающее отказ от европоцентричного подхода.

Символом перехода в новую эпоху стала проведенная в 2009 году триеннале «Альтермодерн» в Тейт. Главной задачей, прошедшей триеннале стал переход от мультикультурализма, завязанного на разнообразии культур всего мира, способных обогатить миры друг друга и обучить новому, к подходу альтермодернизма, символизирующего выстраивание связей между этими культурами, а не акцентирующее внимание к самому факту их разнообразия. Путешествия сначала помогли открыть новые миры, а затем создать сеть отношений и взаимосвязей между разными континентами, народами и странами. Взаимное развитие сопровождается проникновением одних культурных особенностей в другие и становится новой философией современности. Как сказал в одном из интервью Николя Буррио: «Сердцевиной этой новой современности, на мой взгляд, является опыт странствий во времени, пространстве и средах».

Наиболее ярким примером подобной концепцией являются представленные на триеннале работы Франца Акерманна. Его искусство представляет собой «ментальные карты», которые художник в процессе своих странствий по миру составлял из совершенно разных художественных медиумов. Его работы включали в себя использование краски, фотографий и даже найденных объектов. Целью своей практики художник избрал создание пространственных картин, которые приглашают зрителя в ещё неизведанное ими место. Акварели художника становятся GPS навигаторами, запечатляющими особые маршруты, ожидающие новых исследователей.

Франц Акерманн «Атлантика», 2014 год

Другим художником, представленным на триеннале «Альтермодерн», работающим уже с контекстом выстраивания взаимосвязей между культурами, является Шезад Дауд. Его фильм в жанре вестерн-зомби создает совершенно новый жанр кино — зомби-вестерн. Фильм полон разнообразными мифологизированными персонажами скандинавских народов, легендами восточных культур, а также популярной культурой западного мира. Фильм о ковбоях превращается в кино нового рода, создающего гармонизацию присутствия многокультурных пластов. Особое место на триеннале занимали постоянно появляющиеся одна за другой работы Боба и Роберта Смита. Их активное производство было обусловлено контекстом еженедельной пятничной беседы с куратором Николя Буррио. Работы являются своего рода высказываниями, вопросами, мнением относительно поднятых в рамках разговора темы. Каждая из них, сменяя предыдущие, появлялась в новых местах триеннале рядом с разными работами художников, таким образом, выстраивая новые и новые диалоги с представленными работами.

Боб и Роберт Смит «Смотри Слушай Делай Вещи», 2021 год

Но, как и практики взаимодействия, работы, посвященные переходу к новой эпохе альтермодернизма были раскритикованы. Большая часть критики была завязана не столько на самих произведениях, сколько на сужении поля современного искусства до очередного термина: «Сама настойчивость Буррио в изобретении новой парадигмы привела к периодизации альтермодерна, закостенению его положения в качестве хронологического преемника модернизма и постмодернизма» — писал Эдгар Шмитц. Не сами работы художников, но концепция как будто бы отодвигала триеннале на несколько десятилетий назад, становясь не новым подходом к современности, а лишь продолжением старых парадигм.

Следующая кураторская работа Николя Буррио также продолжала в себе идеи альтермодернизма. Третья Афинская биеннале «MONODROME» (Одностороннее движение) 2011 года была посвящена вопросам культурного обмена, пониманию глобального и локального, а также проблемам, связанным с клишированностью восприятия искусства Греции, как искусства древнего мира.

Никос Хараламбидис «Карнавальная пауза». Греция, 2011 год

Ожидаемым витком кураторской деятельности Буррио становится тема экологии, которая вплоть до сегодняшнего дня активно продвигается им в сфере искусства. Еще находясь в процессе налаживания связей друг с другом а также изучения феномена глобализации наступает момент осознания необходимости изменения не только отношений друг между другом, но и между природой и человеком. Природой, пострадавшей от последствий глобализации. Теперь речь идет об альтерглобализации — подходе, не отрицающем глобальную экономику, но призывающему к переменам в потребительском отношении к миру. Но этот подход невозможно воплотить без самой основы — контакта и понимания друг друга.

Таким образом, тема экологии логично продолжает концепцию реляционности, а также особенности эпохи альтермодернизма.

Это объединение концепций ознаменовала Тайбэйская биеннале «Великое ускорение» 2014 года, которая была посвящена проблемам экологического характера. Важной работой стала скульптура японского Тецуми Кудо «Медитация в бесконечной ленте будущего прошлого». Произведение представляет собой человека, состоящего как будто бы из естественных природных материалов, напоминающих мох или лишайник и помещенного в клетку для птиц. В руках его находятся две катушки, на которые наматываются составляющие его существо нити, символизирующие процесс разложения человека. Работа становится символом ужасающих последствий, к которым привела сброшенная на Хиросиму и Нагасаки бомба. Особенность выбора палитры и материалов отсылает нас к природной сущности погибающего, напоминая не только о влиянии столь трагического события на здоровье индивида, но и о том вреде, который был нанесен природному миру.

Тецуми Кудо «Медитация в бесконечной ленте будущего прошлого». Базель, 2017 год

Автор напоминает зрителю о единстве человека и окружающего мира, тем самым пытаясь изменить его отношение к природе сейчас, чтобы избежать пагубных последствий в будущем. Произведение выражает послевоенное недомогание, которое ощущает на себе как природа, так и человек. Работа автора направлена на зрителя, который должен пережить горе, чтобы начать двигаться дальше, но пережить его способно лишь сообщество, оставив коллективную память о произошедшем и начав движение вперед.

На Стамбульской биеннале 2019 года «Седьмой континент», где Николя Буррио также был назначен куратором, тема экологии продолжалась с уклоном на проблему формирующегося в Тихом океане нового континента из пластиковых неперерабатываемых отходов, размером в 3,4 миллиона квадратных километров. Сам подход к экспонированию объектов также пронизан экологической тематикой. Количество текста и потребляемой информации не должно засорять человеческое сознание. Более того, углубляя тему естествознания, было решено экспонировать работы не только художников, но и учёных, изучающих и запечатляющий окружающий мир. Искусство должно было отразить обеспокоенность сообщества положением дел в экологии настоящего, а также заставить зрителя вспомнить об окружающей его реальности, природной жизни, прорывающейся даже через барьер созданного человеком искусственного мира города.

Андреа Циттель «Личные участки». Турция, 2019 год

Одним из значимых произведений стали работы, представленные Саймоном Старлингом. Сразу тремя медиумами автор представил свое произведение: видео, фотографиями и скульптурой. Все они были частью единой идеи —идеи взаимопроникновения миров. На фотографиях был представлен процесс консервации скульптур после оказанного на них влияния окружающей среды. Одни работы — произведения Генри Мура — были помещены в озеро специально и впоследствии были покрыты колониями моллюсков. Другие же были подвержены разрушению случайно, из-за поселившейся в них моли в галерее Онтарио. Более того, на видео представлен не только непосредственно процесс помещения скульптур в воду, но и все сложности, встретившиеся на пути к получению разрешения для подобного эксперимента, породившие новые связи.

Природа проникла в работы в созданном человеком пространстве, она же поселилась в скульптурах в естественной среде, но без установления контакта с определёнными субъектами, подобного проникновения могло бы не произойти. Эти нити обвивают все процессы, происходящие на нашей планете, мы все находимся в контакте, который ощущает каждый из нас при каждом новом движении нитей. Скульптура, представляющая собой респиратор, окруженный молью, становится символом взаимосвязи мира и человека, неотделимых и влияющих друг на друга вселенных.

Саймон Старлинг, Зараженный объект. Онтарио, 2006–2008 год

Кураторская деятельность Николя Буррио претерпевала изменения в процессе развития самих концепций куратора. Но неизменной чертой всех тех проектов, что были созданы им с 1996 года по 2019, стала идея взаимосвязи. Взаимосвязи людей друг между другом, их попытки установить новые социальные контакты и понять окружающих их индивидов и взаимосвязь природы и человечества, которое на самом деле способно не только потреблять, но и заботиться о мире, в которой живет. Николя Буррио не только выводит на сцену актуальные проблемы современности, но и старается решить сложности, связанные с построением связей, через распространение практик взаимодействия посредством современного искусства, исполняющего сегодня роль ещё одной социальной сферы.

- Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция — М.: Ад Маргинем Пресс, 2016

- Bourriaud N. Altermodern — L.: Tate Publishing, 2009

- Бишоп К.Социальный поворот в современном искусстве // Художественный журнал. 2005. URL: https://moscowartmagazine.com/issue/30/article/509 (дата обращения: 17.06.2023)

- Cycle Expologie — «Traffic», CAPC de Bordeaux // Bourse de Commerce. Pinault Collection. URL: https://www.pinaultcollection.com/en/boursedecommerce/cycle-expologie-traffic-capc-de-bordeaux (дата обращения: 17.06.2023)

- Verzotti G. Traffic // ARTFOTUM. 1996. URL: https://www.artforum.com/print/reviews/199605/traffic-53736 (дата обращения: 17.06.2023)

- THE SITE & ITS HISTORY // Palais de Tokyo. URL: https://palaisdetokyo.com/en/the-site-and-its-history/ (дата обращения: 17.06.2023)

- Allen J. WORLD REPORT. Palais de Tokyo and Le Plateau // ARTFOTUM. 2002. URL: https://www.artforum.com/print/200201/palais-de-tokyo-and-le-plateau-2072 (дата обращения: 17.06.2023)

- PALAIS DE TOKYO // o’bon Paris. URL: https://www.obonparis.com/ru (дата обращения: 17.06.2023)

- Martinez R. 1st Moscow Biennale of Contemporary art 2005 // Rosa Martinez. 8 октября 2016. URL: http://www.rosamartinez.com/new/first-moscow-biennale-of-contemporary-art/ (дата обращения: 17.06.2023)

- 2nd Moscow Biennale 2007 // Artmap. URL: https://artmap.com/moscowbiennale/exhibition/2nd-moscow-biennale-2007-2007 (дата обращения: 17.06.2023)

9)1 Московская Биеннале современного искусства в Музее В. И. Ленина // Музеи России. URL: http://www.museum.ru/N20516 (дата обращения: 17.06.2023)

- Harrison E. Altermodernism: The Age of Stupid // Ellie Harrison. 2009. URL: https://www.ellieharrison.com/altermodernism/ (дата обращения: 18.06.2023)

Altermodern: Tate Triennial 2009 // Tate. 2 января 2009. URL: https://www.tate.org.uk/press/press-releases/altermodern-tate-triennial-2009 (дата обращения: 18.06.2023)

- Explore Altermodern // Tate. URL: https://www.tate.org.uk/altermodern/explore.shtm (дата обращения: 18.06.2023)

- Schmitz E. The Tate Triennial 2009 // ARTFOTUM. 2009. URL: https://www.artforum.com/print/reviews/200905/the-tate-triennial-2009-22619/ (дата обращения: 18.06.2023)

- Ryan B. Altermodern: A Conversation with Nicolas Bourriaud // Art in America. 16 марта 2009. URL: https://www.artnews.com/art-in-america/interviews/altermodern-a-conversation-with-nicolas-bourriaud-56055/ (дата обращения: 18.06.2023)

- AB3: Monodrome // Athens Biennale. 2011. URL: https://athensbiennale.org/en/ab3-monodrome/ (дата обращения: 18.06.2023)

- Nicolas Bourriaud selected as the curator of Taipei Biennial 2014. // e-flux Announcements. 2014 URL:https://www.e-flux.com/announcements/31546/nicolas-bourriaud-selected-as-the-curator-of-taipei-biennial-2014/ (дата обращения: 18.06.2023)

- Taipei Biennial 2014: The Great Acceleration // e-flux Announcements. 2014. URL: https://www.e-flux.com/announcements/30740/taipei-biennial-2014-the-great-acceleration/ (дата обращения: 18.06.2023)

- Главное о 16-й Стамбульской биеннале и «седьмом континенте» из мусора // VOGUE. 2019. URL: https://www.vogue.ru/peopleparties/afisha/glavnoe_o_16_j_stambulskoj_biennale_i_sedmom_kontinente_iz_musora (дата обращения: 18.06.2023)

- Кармар М. Стамбульская биеннале современного искусства // Искусство. 2019. URL: https://iskusstvo-info.ru/istanbul-biennale/ (дата обращения: 18.06.2023)