Современное искусство вне столицы — часть 1

Рубрикатор

Уральская индустриальная биеннале современного искусства

Что есть биеннале и откуда это на Урале?

Как создавалась Уральская биеннале современного искусства и почему она индустриальная?

С чего всё началось?

Художник — сапёр, а искусство — спасательный круг для мира

Существуют ли пространства для манёвра и есть ли реальное тело?

В чём заключается новая грамотность?

Бессмертие и есть ли у него границы?

От глобального к частному

Что есть биеннале и откуда это на Урале?

Термин «биеннале» берёт своё начало в конце XIX века, в 1895 году, когда в Венеции проходила первая международная художественная выставка.

Биеннале — это особый культурный феномен, объединяющий художников, кураторов, критиков и зрителей на одной площадке.

В своей сущности биеннале превращает выставочное пространство в платформу для творческого взаимодействия, ставя в центр внимания не только отдельные произведения, но и их взаимодействие в контексте широкого культурного диалога. С течением времени биеннале стали не просто местом демонстрации искусства. Они стали местом для обмена идеями и опытом между художниками различных культур и традиций, для обсуждения актуальных тенденций и направлений в искусстве — впрочем, это и является одними из главных целей биеннале.

В этом эссе я бы хотела рассмотреть один региональный биеннальный проект — Уральская индустриальная биеннале современного искусства. По правде сказать, это достаточно широкая тема для обзора. За почти 14 лет существования этого проекта прошло 6 выставок в Екатеринбурге и в Уральском регионе, но помимо этого, биеннале включает в себя различные специальные проекты, параллельные программы, однако тогда предстоит писать большое исследование, чем сейчас и занимается Уральский филиал ГМИИ им. Пушкина, организаторы и идеологи УИБСИ. Я же хочу сузить эту тему до рассказа про основную программу и вопросы, поднятые на каждой биеннале, а также затрону тему арт-резиденций, о том, как современное искусство изменило город, жителей и их настроения, по таймлайну рассматривая все шесть биеннале.

Как создавалась Уральская биеннале современного искусства и почему она индустриальная?

В своё время в Екатеринбурге практически не было каких-либо выставочных пространств. Искусство можно было увидеть только в Музее Изобразительного искусства (однако это было не особо популярное место среди горожан), а современного искусства вовсе не было в городе. Посещение выставок, приобщение к современному искусству не было как таковой распространённой практикой. Однако в Екатеринбурге и Свердловской области очень много различных инициатив и проектов, например, Ural Music Night, Ночь музеев, международный фестиваль уличного искусства Stenograffia — всё это ежегодно притягивает жителей, объединяет их. Так и Уральская Индустриальная Биеннале однажды стала центром притяжения не только свердловчан, но и гостей города. Именно все эти инициативы за 20 с лишним лет изменили город, объединили жителей, создав большое комьюнити, изменили настроение и отношение людей к искусству.

В 1999 году в Екатеринбурге появился Уральский филиал Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), который в 2020 году был переименован в Уральский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина. Это первая институция в городе и области, которая занималась современным искусством. Центр долгое время был в поиске пространств, где можно показывать жителям современное искусство. Различные проекты реализовывались либо в кинотеатрах и библиотеке Белинского, либо «снаружи» — на улицах города. В 2008 году ГЦСИ организовал фестиваль-лабораторию под названием «ART-завод», который проходил на когда-то промышленной территории. Этот фестиваль и стал предшественником большого проекта Уральской индустриальной биеннале современного искусства, которая впервые прошла в 2010 году.

Здание Уральского филиала ГЦСИ в Екатеринбурге, ул. Добролюбова, 19А (источник: URA.RU, фото: Владимир Жабриков)

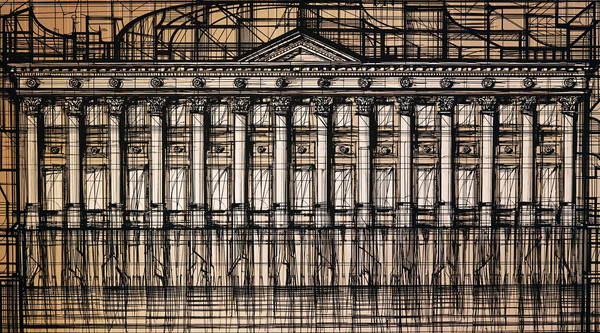

С этого времени Екатеринбург и область увидели 6 выставок в пространствах заводов, гостиниц, кинотеатров. Индустриальная она не только по тому, что она осмысляет индустриальность через искусство, но и выходит из стен галерей в большие промышленные пространства и здания в конструктивистском стиле. Тем самым мы можем наблюдать, как работы дополняют несвойственные и непривычные для экспонирования пространства, и наоборот, как пространства дополняют произведения, и между ними возникает диалог. Слово «индустриальная» говорит об идентичности Свердловской области и Екатеринбурга, закрепляя за собой место на карте в контексте мирового искусства.

С чего всё началось?

Первая уральская биеннале современного искусства прошла в 2010 году в бывшем здании типографии «Уральский рабочий». Тема биеннале — «Индустрия смыслов». Перед кураторами проекта (Екатерина Дёготь, Дэвид Рифф, Космин Костинас) стояла задача изучить индустрию биеннале в целом, они анализировали роль и значение искусства в контексте производства. Помимо площадки типографии, биеннале проходила на территории действующих заводов: ВИЗ-сталь, УРАЛМАШ, Верх-Исетский металлургический завод, Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов.

(1-2) — Основная экспозиция в бывшей типографии газеты «Уральский рабочий» (3) — Инсталляция «Клото», Татьяна Ахметгалимова, 2010, Свердловский Камвольный завод, фото: Владимир Пономарёв

Основным референсом проекта стали 30-е годы прошлого века СССР, это прямая параллель с индустриализацией и тем, как Свердловск строился и развивался. Екатеринбург начал отстраиваться в 1723 году, в 1924 году был переименован в Свердловск, с приходом советской власти город стал застраиваться заводами, что и повлекло за ним статус «индустриального центра» или «индустриальной столицы». Город строился не столько для жизни, сколько для работы, для плодотворного труда. Алиса Прудникова, комиссар Уральской биеннале современного искусства, в первом каталоге пишет: «Бывший Свердловск, когда-то колыбель советской модернизации, а ныне узловая станция сырьевой экономики новой России и место аккумуляции капитала, последовавшей за шоковой приватизацией, страстно жаждет забыть своё прошлое и изобрести новое будущее». Эта фраза очерчивает цель города, к которой он по сей день поступательно движется.

Важно было актуализировать промышленное производство в культурном контексте, открыть заводы для людей, показать, на чём построен и стоит Урал, а вместе с тем постепенно интегрировать Екатеринбург и Свердловскую область в контекст мировой художественной культуры.

Основной проект программы назывался «Ударники мобильных образов», в самом названии скрыта не только отсылка к рабочим-ударникам прошлого века, но и к мобильности и воспроизводимости самих произведений искусства — были представлены именно копии, репродукции произведений, а перформансы и вовсе делались по инструкциям авторов. Получается так, что идея индустриальности города и региона плавно перетекает в разговор об искусстве, когда оно становится именно индустрией, где произведения создаются буквально как на заводе.

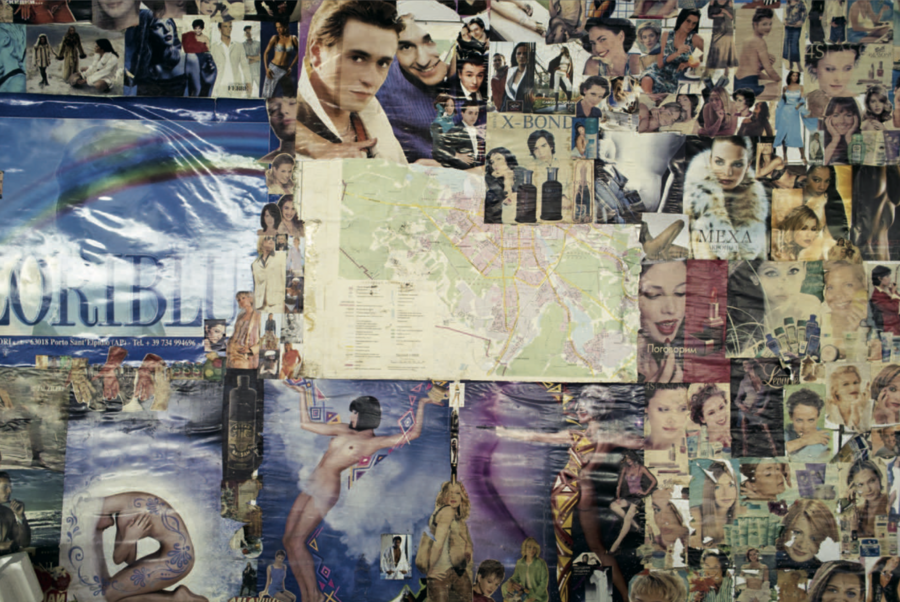

Важно отметить и то, с чего и начинается основная экспозиция. Первое, что видит человек, заходя в здание бывшей типографии, — это стихийно образовавшиеся коллажи, анонимные произведения искусства. Кураторы и организаторы биеннале не считали необходимым зачищать пространства специально для выставки. В идеальном порядке, в чистых, белых, стерильных пространствах можно утратить эту нить индустриальности, которая считается основным мотивом всей биеннале. Помимо прочего эти коллажи сами по себе и воплощают эту идею репродукции, реконструкции и ретрансляции.

Стихийный коллаж в Доме Печати. Фото: Владислав Ефимов

Размещение искусства на территориях заводов, внедряя произведения в промышленные пространства, заставило переосмыслить значение этих площадей. В целом, диалог между искусством и уже обшарпанными, неубранными прострастранствами заводов случился, создав культурные центры и точки притяжения для людей.

Комментарии Екатеринбуржцев под статьёй-анонсом 1-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства на сайте lookatme.ru (снимок экрана)

Как итог первой индустриальной биеннале — нехватка выставочных пространств породила большой и важный для Урала проект, а также новую ветвь изучения феномена индустриальности в контексте современного искусства и культуры.

Художник — сапёр, а искусство — спасательный круг для мира

Вторая биеннале прошла в 2012 году. Тема проекта — «Производство и применение». Название основной программы — «Самоё себя глаз не видит», она так же проходила в Доме печати (бывшая типография газеты «Уральский рабочий») в центре Екатеринбурга. Территория экспозиции увеличилась — биеннале «выехала» в малые города, так называемые арт-резиденции, Свердловской области: Верхотурье — бывший коньковый завод, Первоуральск — завод горного оборудования, Верхняя Салда — Титановая долина, Нижний Тагил — музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и другие.

В кураторском манифесте в каталоге 2-й биеннале Яра Бубнова, опираясь на стихотворение Иосифа Бродского «Доклад для симпозиума» (1989), пишет: «Для нас художник — это сапёр, который создаёт безвредное из опасного <…> Мы хотим понять, как взгляд, глаз, видение, художник делают мир менее опасным — как если бы мир был заминирован, — как художники видят, где расположены „мины“, области жизненного мира, воспринимаемые как опасные, угрожающие». На первом плане биеннале был поставлен вопрос о производстве искусства, осмыслении новых методов производства, а также о том, что вообще значит труд художника. На второй биеннале было важно изучить и проанализировать искусство как попытки спасения мира, как множество взглядов на происходящее вокруг нас.

(1) — Пространство Биеннале. Петер Коглер, Без названия (2012) (2) — Кутлуг Атаман, Куба (2004) (3) — Игорь Эскиня, Ты обещал нам поэзию (2012)

Экспозиция представляет собой не просто произведения на строго определенную тему, это несколько разных точек зрения на разные темы, которые появляются, случаются в современном информационном поле.

Существуют ли пространства для манёвра и есть ли реальное тело?

К 3-ей Уральской индустриальной биеннале современного искусства, которая проходила в 2015 году, организаторы, проанализировав биеннале прошлых лет, смогли очертить идеальную структуру проведения биеннале в Уральском регионе: помимо основной программы, программы арт-резиденций и параллельной программы появилась и интеллектуальная платформа, образовательная программа, а также перформанс-программа. Стоит отметить, что увеличилось и количество площадок для проведения всех программ и проектов биеннале, к 2015 году их стало 53 в 11 городах Свердловской и Челябинской областях.

Темой биеннале стала «Мобилизация». Основная же программа разделилась на две разные части под двумя разными названиями и под именами двух кураторов: «Пространства для манёвра: Между Абстракцией и Акуумуляцией» Бильяны Чирич и «Нет реального тела» Ли Чжэньхуа.

Вид гостиницы «Исеть» во время 3-й Уральской индустриальной биеннале с инсталляцией Чжэнь Юньханя в окнах. 2015. Фото: Петр Захаров

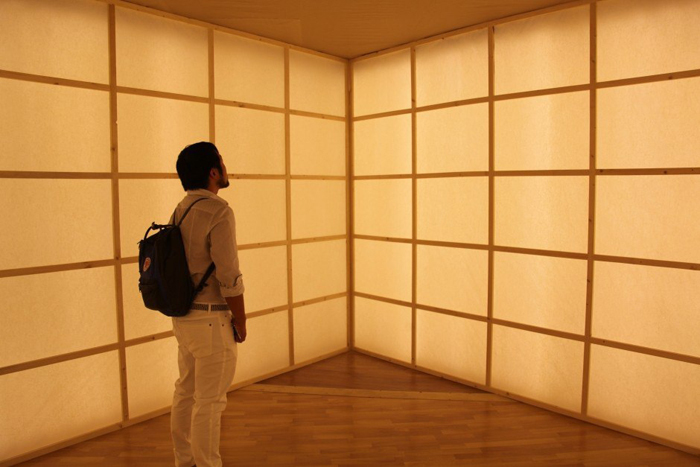

Под основную программу было выделено здание бывшей гостиницы «Исеть», где с 1 по 3 этажи располагался проект Чирич, с 4 по 6 этаж — проект Чжэньхуа (при этом на время проведения биеннале 4-й этаж переименовали/перенумеровали в «нулевой», поскольку эта цифра считается несчастливой в Китае), на 7-м и 8-м этажах проходила итоговая выставка арт-резиденций под названием «Стратегии интегративной мобилизации», а на 9-м этаже шла работа над исследовательским проектом о жилом квартале зданий НКВД (местные его называют городком чекистов).

Бильяна Чирич, рассуждая на тему мобилизации именно в контексте биеннале, а не военных действий (как это первым делом воспринимают в России), буквально ставит вопрос «какие пространства для манёвра может создать биеннале, оставаясь чуткой к тому, что происходит вокруг нас?». В её кураторском эссе она достаточно широко определила границы тем, поднятых в проекте, рассуждая как об искусстве, его стратегиях, о роли индивидуальности в 21 веке, о человеке в искусстве и о том, как он мобилизуется в искусство, а также как искусство мобилизуется в сознание человека.

Здесь на руку куратору сыграло пространство гостиницы «Исеть», бывшего общежития чекистов. Вместо привычных больших, просторных, промышленных пространств, работы экспонировались в номерах, небольших по площади обособленных комнатах.

Говоря о проекте «Нет реального тела» Ли Чженьхуа, сперва необходимо сказать о его подходе, который подметила редактор каталога к его проекту основной программы: «Кураторский подход Ли Чжэньхуа к проекту отличают две особенности: он даёт большую свободу художникам, отвечая „да“ на любые идеи и подразумевая, что каждый сам найдёт свой путь, и привлекает к созданию своего проекта большое количество людей, чьё участие дополняет его первоначальную идею новыми деталями и гранями смысла». Его проект — это коллективный труд многих, что делает его многоголосым. Получается так, что Ли Чжэньхуа не просто ставит зрителя перед фактом экспозиции, он даёт ему голос и свободу, свободу интерпретаций этого проекта.

(1) — Слава ПТРК, Дом тысячи лиц (2015) (2) — Владимир Марин, Письмена (2015) (3) — Йоко Оно, Прикоснись (2015)

Глядя на экспозицию, не убирая из внимания подход куратора, складывается мнение, что проект «Нет реального тела», где он анализирует и осмысляет наши дни, — это проект-плюрализм. Это поддерживается и в идее куратора о том, что художник — это больше не один человек, его произведения — это работа коллектива. Он также ставит вопрос о том, что происходит с искусством с появлением и с развитием Интернета и технологий. Это вопрос и об идентичности человека в наши дни, в век технологий, которые ежедневно меняются и порой начинают сводить человека с ума в разговоре о том, что реально, а что нет. Все эти концепции прослеживаются в логике экспонирования.

К третьей уральской индустриальной биеннале чётче сформулировали идею программы арт-резиденций. Куратором программы арт-резиденций была Женя Чайка (она курировала программы арт-резиденций со 2-й по 4-ую биеннале).

Программа арт-резиденций — это буквально масштабные пленэры, где художники вступают в прямое взаимодействие, в прямой диалог с большими машинами, гигантами, на которых стоит Уральский регион.

В каталоге 3-й УИБСИ программы арт-резиденций Женя Чайка даёт очень ёмкое определение этой программы: «Программа арт-резиденций — это, безусловно, встреча индустриального пространства уральского региона, где реки перевязаны плотинами, небо прорезано трубами, а леса благодарны каменному углю, с новым временем глобализованного общества, которое настолько далеко ушло от идеи материального производства, что даже разговор о технологических сроках кажется в его контексте нелепым».

Во всей этой программе каждый этап важен, где одного не может быть без другого: знакомство художников друг с другом, с регионом и его особенностями, с самими заводами, с рабочими, реализация проектов на этих заводах, сразу на месте.

В чём заключается новая грамотность?

В 2017 году в преддверии 4-й УИБСИ, размышляя о новой теме биеннале, встал вопрос о том, что представляет собой новая революция (здесь понимается революция именно в сфере информационных технологий и диджитализации). Как в разгар этой революции трансформируется человек, его поведение и его сознание. Какую роль играет искусство во время информационной революции? Из этого и появилась тема «Новая грамотность». Затем кураторы стали предлагать свои ответы на вопрос, что значит новая грамотность и куда она нас приведёт. Эта тема даёт толчок к анализу прошлого, рассуждениям о настоящем и попыткам заглянуть в будущее, как-то очертить его границы.

Тимофей Радя, Кто мы, откуда, куда мы идём? (2017)

Основная программа биеннале проходила в здании бывшего приборостроительного завода на набережной реки Исеть под кураторством Жоана Рибаса. Название основной программы звучит следующим образом: «Изображение как свидетель / Капиталистическая хореография / Сопротивляющееся слово». Все эти три темы взаимосвязаны между собой — они подразумевают под собой эксперимент, исследование новой грамотности, которую несёт за собой четвёртая революция.

Первая революция произошла с созданием парового двигателя, вторая — со строительства электроэнергии, третья — с бумом информационных технологий. Но что есть четвёртая революция? Пока неясно, когда она началась, сколько длится и когда закончится. Очертить её рамки получится через неопределенное количество времени.

Чтобы понять основное настроение основной программы, необходимо «раздробить» на фрагменты лозунг выставки, её название: изображения, движения, слова.

Под изображениями Жоан Рибис понимает тысячи гигабайтов изображений, которые мы ежедневно носим с собой, которые циркулируют по информационному пространству, которые становятся свидетельствами происходящего здесь и сейчас. Но может ли человек доверять такому свидетелю, если сейчас с помощью изображений могут управлять массами, подделывать эту реальность? При этом, наоборот, как изображения управляют человеком, так и человек ежедневно управляет ими.

«Движение — одна из главных характеристик нашего глобального мира», — так пишет Рибис в своём эссе к основной программе биеннале. Он сравнивает движение капитала, бумаг, людей в природе с хореографией, ставя вопрос, способно ли наше тело как-то противодействовать движению повседневности.

Третья часть темы отведена словам, которые были и есть главными инструментами потребления происходящего через различные каналы медиа. Но ведь язык тоже не стоит на месте. Под натиском этой новой революции язык трансформируется и адаптируется, создавая новые методы коммуникации.

(1) — Антонина Баевер, TRANSATLANCYXA (2016) (2) — Йонамин, пустые новости (2017) (3) — Лаборатория городской фауны, Сауна (2017)

Происходящая революция меняет абсолютно всё, порой человек не способен увидеть эти изменения здесь и сейчас, поэтому возникает необходимость — искусству нужно подготовить человека к этим изменениям, к новой реальности, к новой визуальности, новой хореографии и новой коммуникации — это и есть основной мотив 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Программа арт-резиденции продолжает интегрировать искусство в промышленные предприятия Уральского региона. Все произведения художников создавались прямо на место, на заводе. Вместе с тем в 2017 году была открыта постоянная арт-резиденция Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Челябинской области в городе Сатка.

(1) — Руди Десельер, about the heaviest wave (2017) (2) — Флориан Граф, TWO SPIRITS (2017)

Отмечу, что программа арт-резиденций играет немаловажную роль в развитии туризма по Уралу, как для местных, так и для гостей региона. Организаторы биеннале создали серию арт-маршрутов по арт-резиденциям на выбор. Важно учесть, что общение и погружение людей в концепцию проектов и биеннале в целом начинается в самом начале пути — в автобусе. впоследствии общение документируется и создаётся большой архив мнений на разные темы, например, как люди понимают индустриальность, как они понимают Урал и так далее.

Бессмертие и есть ли у него границы?

Пятая, юбилейная, уральская индустриальная биеннале проходила в 2019 году под темой «Бессмертие». Основной проект занял две площадки: два этажа Уральского оптико-механического завода и кинотеатр «Колизей». Выставку под названием «К множествам будущего: преодолеть границы бессмертия» курировала Шаоюй Вэн, куратор музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Оптико-механический завод. Фото: Марат Габдрахманов

Сама по себе тема предполагает под собой рассмотрение искусства и человека в нём сквозь года в будущем. По логике предыдущих индустриальных биеннале, где уже обсуждались вопросы новой технологической реальности, нового языка и методов в искусстве, кураторы и организаторы продолжают идти в ногу со временем, задавая вопросы «Что нас ждёт? Что будет дальше?».

Бесспорно — тема бессмертия очень широка, потому кураторская работа и работа художников не даёт чёткого ответа на эти вопросы, зритель может с разных ракурсов посмотреть и интерпретировать для себя тему бессмертия. Художники через свои работы очерчивают бессмертие как понятие по-своему, задавая вопрос «А есть ли у бессмертия границы? Если они есть, то как понять, что мы постигли это самое бессмертие?»

(1) — Кристина Лукас, Clockwise (2016) (2) — Карлос Аморалес, Чёрное облако (2007/2019) (3) — Владислав Ефимов, Без крови (2019) Фото: Георгий Сапожников

5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства — первая биеннале, где основная программа проходит на территории действующего предприятия закрытого типа. Сама программа, вне основного проекта, очень насыщена специальными проектами, параллельными программами, образовательными и перформанс-программами. 5-я Биеннале была самой громкой по глобальности и сложности темы, продолжительной по времени (почти три месяца), с насыщенной программой по каждой ветви проекта, начиная с основной программы, заканчивая образовательными и интеллектуальными платформами и лекториями, круглыми столами и конференциями. На это время практически весь город, все интересующиеся искусством и биеннале погрузились во всё происходящее.

От глобального к частному.

6-я и последняя Уральская индустриальная биеннале современного искусства проходила в 2021 году, во время спада пандемии, однако сама тема была сформулирована еще в январе 2020 года.

На 6-й биеннале организаторы и кураторы отошли от глобальных тем к более частным и личным — к телесности, к вопросам о границах тела и его возможностях. «Время обнимать и уклоняться от объятий» — изменённая цитата Экклезиаста — так звучит тема проекта — происходит переход от макрокосма (как было на «Бессмертии» и предыдущих биеннале) к микрокосму, к частному и сокровенному опыту и переживаниям.

Основная программа называется «Мыслящие руки касаются друг друга». Над ней работала команда кураторов из Германии — Аднан Йылдыз, Чала Илэке, Ассаф Киммель. Основная программа проходила на восьми площадках: Уральский оптико-механический завод, Белая Башня УЗТМ, фотографический музей «Дом Метенкова», Главпочтамт, здание бывшего кинотеатра «Салют», Музей истории и археологии Урала, Екатеринбургский государственный цирк, Уральский филиал ГМИИ им. Пушкина. На биеннале работали 7 кураторов и 82 художника.

Руно Лагомарсино, WE (2017)

УИБСИ с 2010 года поднимали сложные темы о мире, политике, технологиях, всё вокруг так быстро стало цифровизироваться, что мы стали забывать о себе и других людях, об оффлайн-общении, о простых человеческих прикосновениях — здесь кстати поднимается вопрос и о необходимости этих прикосновений — это большой разговор о межличностных отношениях и о том, как оно изменилось.

Референсом к основному проекту послужил роман Евгения Замятина «Мы», и вместе с тем каждая отдельная площадка — это отсылка к отдельным частям его произведения.

Василий Кононов-Гредин, Сад камней (2021)

Многие жители, журналисты, критики также говорили, что темы Уральской индустриальной биеннале современного искусства словно пророческие. Шутка это или просто совпадение, однако это ещё раз говорит об актуальности тем, которые поднимали организаторы, идеологи и кураторы биеннале.

Сейчас команда Уральской индустриальной биеннале современного искусства занимается созданием и развитием исследовательской платформы, которая будет включать в себя архив и анализ биеннале прошлых лет. Всё, что сейчас доступно зрителю о прошедших биеннале — это новости разных лет, видео- и фото-документации, каталоги, где только два из шести доступны в Интернете. И всё это может быть не в полном объёме, как говорит команда УИБСИ, поскольку за каждой биеннале стоит нечто большее, чем документации.

Уральская Индустриальная биеннале была последний раз в 2021 году (то есть три года назад). За 11 лет она стала визитной карточкой Екатеринбурга и региона, его неотъемлемой частью. Уральская индустриальная биеннале современного искусства, Уральский филиал ГМИИ им. Пушкина ввели такую художественную практику в Уральский регион, не отрекаясь от его фундамента — истории и заводов.

«Мы сформулировали четыре главные задачи: работа с индустриальной спецификой, обеспечение уникальных условий для создания новых произведений искусства, открытие новых имён и изучение актуальных тем для глобальной художественной повестки», — Алиса Прудникова, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства

Пусть и Екатеринбург находится достаточно далеко от всех художественных центров страны и мира, все причастные к биеннале достигли той самой цели, которую ставили в самом начале: закрепить Урал на карте, чтобы про него знали, чтобы про него говорили, и, коненчно, чтобы на Урал приезжали, а вместе с тем дали жителям Екатеринбурга оказаться в самом центре происходящего в художественном мире.

Каталог 1-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Ударники мобильных образов. Основной проект. Екатеринбург, 2010

Каталог 2-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства (13.09 — 22.10.2012). Екатеринбург, 2012

Каталог основной программы 3-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства «Пространства для манёвра: между Абстракцией и Аккумуляцией», Бильяна Чирич, (09.09 — 10.11.2015). Екатеринбург, 2015

Каталог основной программы 3-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства «Нет реального тела», Ли Чжэньхуа, (09.09 — 10.11.2015). Екатеринбург, 2015

3-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Программа арт-резиденций, (09.09 — 10.11.2015). Екатеринбург, 2015

Каталог 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства (14.09 — 12.11.2017), несколько авторов. Екатеринбург, 2017

5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства (12.09 — 01.12.2019): Каталог. — Екатеринбург: Уральский филиал Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО, 2019. — 452 с.