Эволюция цифрового пространства как медиума в российском сетевом искусстве

Концепция

Современная цифровая среда перестала быть просто технологическим инструментом, превратившись в полноценное пространство художественного высказывания. Это изменение особенно заметно в российском сетевом искусстве, где интернет изначально осмыслялся не как платформа для демонстрации работ, а как самостоятельный творческий медиум. Именно этот переход от пассивного использования цифровых технологий к их активному осмыслению в художественной практике составляет основной предмет данного исследования.

Выбор темы был обусловлен желанием проследить, как трансформации цифровой среды влияют на художественные стратегии и эстетику произведений. Исследование призвано проследить эту эволюцию — от первых опытов работы с цифровыми интерфейсами до современных практик, где технологические возможности становятся неотъемлемой частью творческого процесса. Особый интерес представляет анализ того, как изменения технических параметров цифрового пространства отражаются на структуре художественного произведения и характере взаимодействия со зрителем.

Ключевой вопрос исследования заключается в том, каким образом цифровая среда как медиум влияет на формирование художественного языка и стратегий восприятия в российском сетевом искусстве. В качестве гипотезы предполагается, что развитие технологий приводит к переосмыслению роли художника и зрителя, превращая цифровое пространство в активного участника творческого процесса, где границы между созданием и восприятием произведения становятся все более условными.

В основе исследования лежит всесторонний анализ источников, охватывающих как теоретические разработки в области новых медиа, так и практики современного медиаискусства. Использованы академические труды, каталоги ключевых выставок, документация специализированных фестивалей, критические статьи из авторитетных искусствоведческих изданий и интервью с практикующими художниками. Такой многоуровневый подход позволил объединить теоретическую базу с анализом художественных практик и сформировать целостное представление о развитии сетевого искусства с акцентом на актуальные тенденции этой динамично развивающейся области.

Принцип рубрикации построен на хронологическом и медиаспецифическом подходе: я прослеживаю, как цифровая среда трансформировалась от примитивных HTML-страниц до сложных интерактивных платформ, и как художники осмысляют эти изменения. Первый раздел посвящен анализу ранних форм сетевого искусства, второй — переходным практикам, третий — современным тенденциям. Такой подход позволил проследить не только историческую динамику, но и выявить устойчивые художественные стратегии, сохраняющие актуальность несмотря на технологические изменения.

Таким образом, исследование направлено не только на фиксацию этапов развития сетевого искусства, но и на выявление тех принципов взаимодействия с цифровой средой, которые формируют его художественный язык. Сетевое искусство рассматривается как особая форма высказывания, рождающаяся в логике цифровых интерфейсов и технологий, в тесной связи со зрителем и самой структурой сети.

От HTML к навигации: цифровой язык раннего сетевого искусства

На раннем этапе своего развития российское сетевое искусство формировалось внутри ограниченного, но выразительного пространства — HTML-интерфейса. Браузер, как основной медиум, определял не только технические условия, но и визуальную эстетику высказывания. Художники, работавшие в 1990-х и начале 2000-х годов, осваивали цифровую среду как пространство эксперимента с навигацией, формой, текстом и структурой взаимодействия. Основное внимание смещалось не на изображение, а на то, как пользователь движется по интерфейсу, как разбиваются привычные способы восприятия.

Оля Лялина. My Boyfriend Came Back from the War. 1996 г.

Ольга Лялина, одна из ключевых фигур российского и международного сетевого искусства, в своей работе My Boyfriend Came Back from the War (1996) исследует потенциал HTML как художественного медиума. Произведение трансформирует браузер в интерактивное нарративное пространство, где зритель становится активным участником.

Фреймы, гиперссылки и анимированные GIF-изображения выполняют не просто демонстративную функцию, но формируют монтажную структуру, аналогичную кинематографической, однако с принципиальным отличием — нелинейной организацией. Взаимодействуя с элементами интерфейса, пользователь раскрывает историю в произвольном порядке, создавая индивидуальную траекторию восприятия.

Оля Лялина. My Boyfriend Came Back from the War. 1996 г.

Данный подход актуализирует имманентные свойства веб-среды: фрагментарность, интерактивность, зависимость от действий пользователя. Лялина сознательно использует технические ограничения раннего интернета — например, медленную загрузку изображений — в качестве художественного приема, усиливающего ощущение тревоги и смыслового диссонанса.

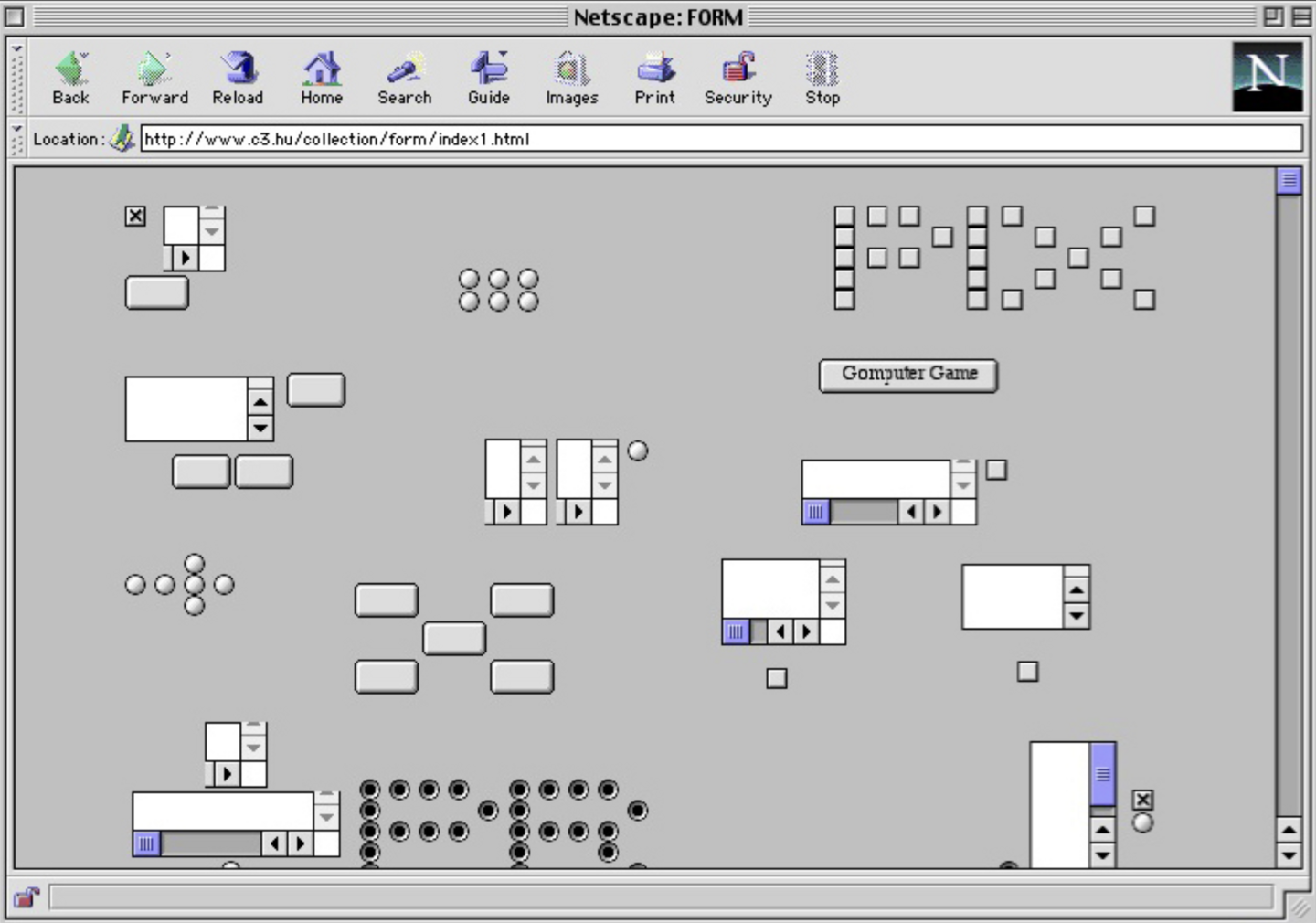

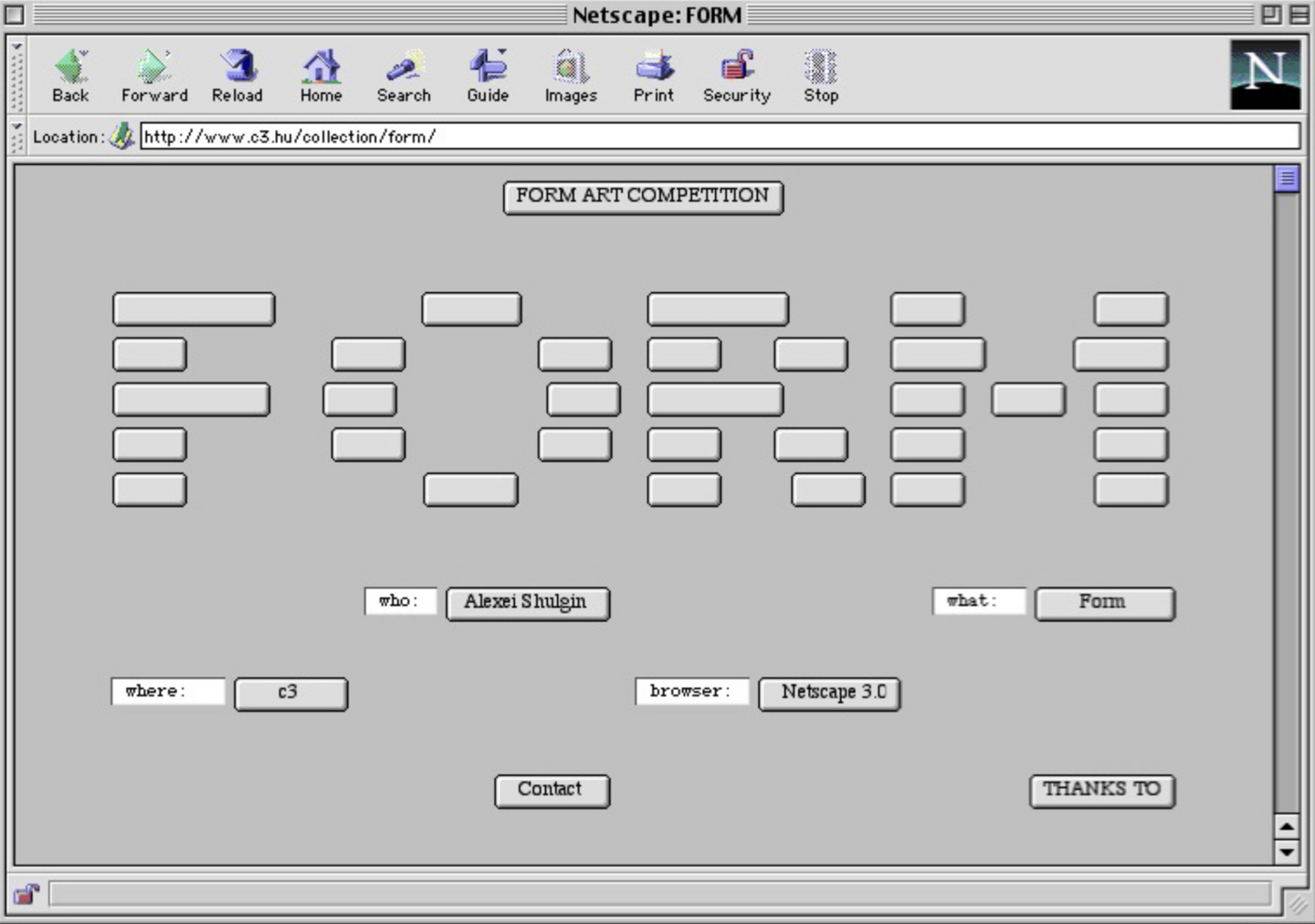

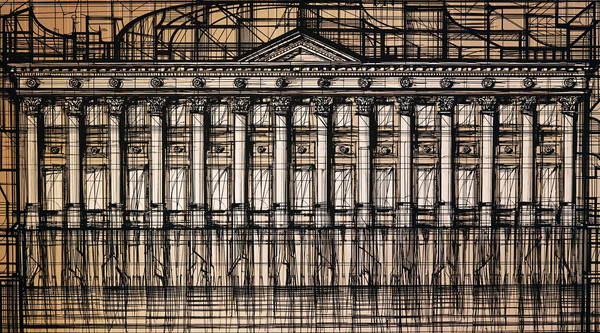

Алексей Шульгин. Form Art. 1997–1999 гг.

В 1997 году Алексей Шульгин представил работу Form Art, в которой утилитарные элементы веб-интерфейса — кнопки, чекбоксы, поля ввода — были переосмыслены как материал для абстрактных композиций, демонстрируя художественный потенциал языка веб-технологий. Этот проект стал важной вехой в развитии цифрового искусства, поскольку превращал стандартные компоненты интерфейса в объект эстетического высказывания.

Алексей Шульгин. Form Art. 1997–1999 гг.

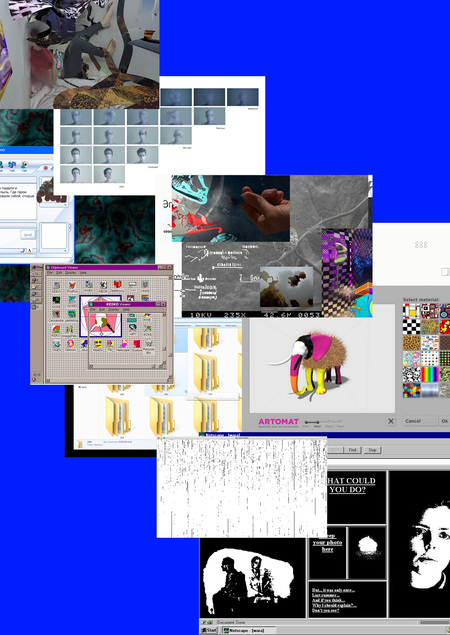

Год спустя Шульгин продолжил исследование цифровой среды в проекте Desktop Is (1998), где фокус сместился с формальных экспериментов на антропологический аспект: через скриншоты рабочих столов пользователей он раскрывал особенности их взаимодействия с цифровым пространством, выявляя индивидуальные паттерны организации информации и визуальные привычки. Если Form Art деконструировал технологическую основу интернета, то Desktop Is обращался к его социальному измерению, исследуя, как цифровая среда формирует идентичность.

Алексей Шульгин. Desktop Is. 1998 г.

Оба проекта развивались в контексте деятельности Moscow WWWArt Centre — первой российской онлайн-платформы, основанной Шульгиным в 1995 году для поддержки художественных экспериментов в сети. Шульгин демонстрирует принципиально новый подход к искусству в сети, где ключевыми становятся вопросы участия, коллективного творчества и цифровой идентичности. Его методология, сочетающая институциональную критику с игровыми стратегиями, не только расширила границы художественных практик, но и предвосхитила современные дискуссии о природе цифровой культуры.

Алексей Шульгин. подборка из проекта Desktop Is. 1998 г.

Проект «Виртуальное тело Бога» (1998, гран-при Art on the Net), ставший знаковым явлением российского net-art, представляет собой гипертекстовую интерфейсную инсталляцию, где происходит радикальное столкновение сакральных текстов (Псалтырь, Символ веры) с визуальным языком рекламных GIF-изображений. Великанов конструирует сложную семиотическую карту, в которой фрагменты, ассоциирующиеся с телом, машиной и сакральным, образуют единое медийное пространство, превращая HTML-страницу в поле философского эксперимента.

Андрей Великанов. Виртуальное тело Бога. 1998 г.

В контексте других сетевых проектов художника «Виртуальное тело Бога» выделяется своей программной нефункциональностью, превращаясь скорее в объект созерцания, чем в инструмент взаимодействия. Этот проект, как и другие работы Великанова, раскрывает природу цифровой среды, где любое сообщение — будь то молитва или рекламный слоган — теряет первоначальный смысл, растворяясь в эстетизированном медийном шуме. Через такой подход художник фиксирует «температуру» цифровой эпохи, в которой границы между высоким и низким, сакральным и профанным оказываются радикально размыты.

Андрей Великанов. С неба звездочка упала. 1999 г.

В работах Лялиной, Шульгина и Великанова браузер используется как эстетическая и концептуальная система. Их проекты не иллюстрируют идеи, а реализуются через саму структуру цифрового взаимодействия. Интерфейс, фрейм, гиперссылка, HTML-форма — всё это становится выразительными средствами, с помощью которых формируется художественный опыт.

Интерфейс как медиум: алгоритмы, контроль и сетевое поведение

Переход от 2000-х к 2010-м годам ознаменовался важным сдвигом в практике российского цифрового искусства. В отличие от предыдущего этапа, где интерфейс браузера был основным визуальным полем, в 2010-х художники всё чаще обращаются к социальным и поведенческим интерфейсам: уведомлениям, алгоритмам, онлайн-платформам. Цифровое пространство перестаёт быть просто технической оболочкой и становится самостоятельной средой действия и репрезентации.

При этом важно отметить, что не все проекты этого периода соответствуют строгому определению сетевого искусства как HTML-базированного. Характерно, что новые проекты часто выходят за рамки традиционного нет арта, сохраняя при этом ключевые принципы сетевого мышления: интерактивность, алгоритмичность, вовлечение зрителя в структуру произведения. Интерфейс перестает быть нейтральным инструментом, превращаясь в медиатор художественного опыта и одновременно — в поле социальных и этических конфликтов. В этой парадигме пользователь одновременно становится и участником, и объектом наблюдения, а цифровое пространство — не просто визуальным каркасом, но средой перформативных действий и репрезентаций.

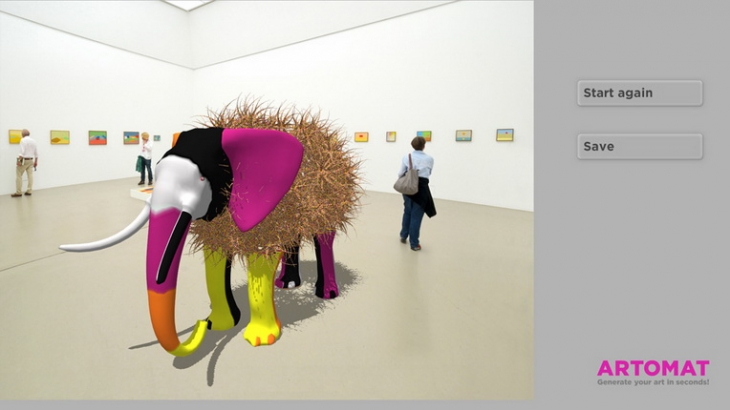

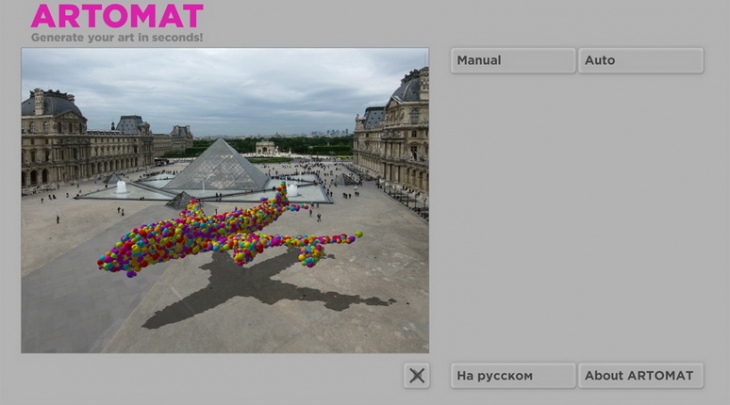

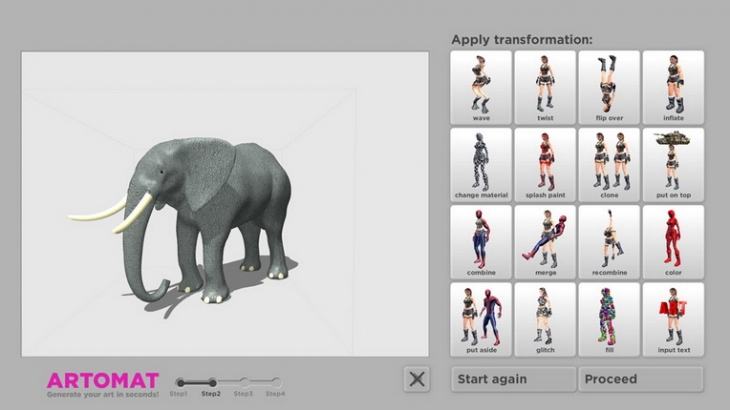

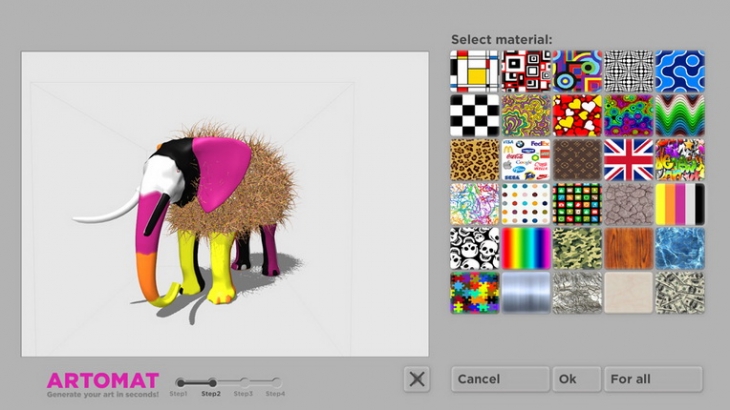

Electroboutique, ARTOMAT, 2010 г.

ARTOMAT стал одним из первых в России проектов, реализующих принципы автоматизации художественного процесса. Хотя физически он представлен как терминал, по своей структуре он воссоздаёт сетевую логику — пользователь задаёт параметры, алгоритм создаёт изображение. Здесь цифровое пространство уже не просто среда отображения, а механизм производства, где граница между автором и интерфейсом стирается.

Эта работа предвосхищает дальнейшее развитие цифрового искусства в сторону алгоритмизации и делегирования авторства. В отличие от классического сетевого искусства, она работает не с HTML и навигацией, а с логикой визуального генератора, характерной для пост интернет искусства.

Ольга Лялина. Best Effort Network. 2015–2020 гг.

В работе Best Effort Network (2015–2020) Ольга Лялина возвращается к формату сетевого произведения в браузере, но интерпретирует его в логике цифрового сбоя. Вместо классической гипертекстовой навигации пользователь сталкивается с визуальными следами нестабильного соединения — напоминанием о «ненадёжности» коммуникации в интернете. Это не просто отсылка к эстетике 1990-х, а размышление о сетевой архитектуре как художественном материале, где неполнота и прерывание становятся основной формой.

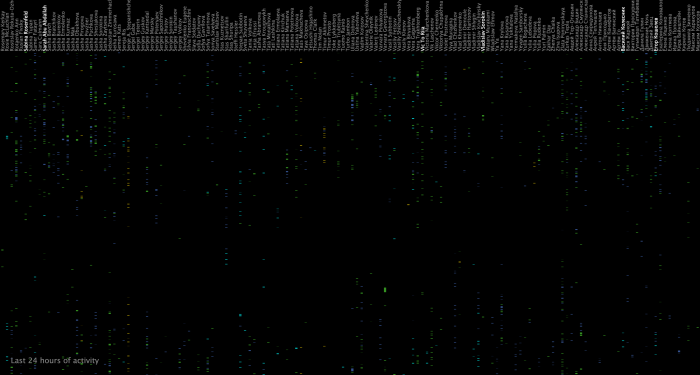

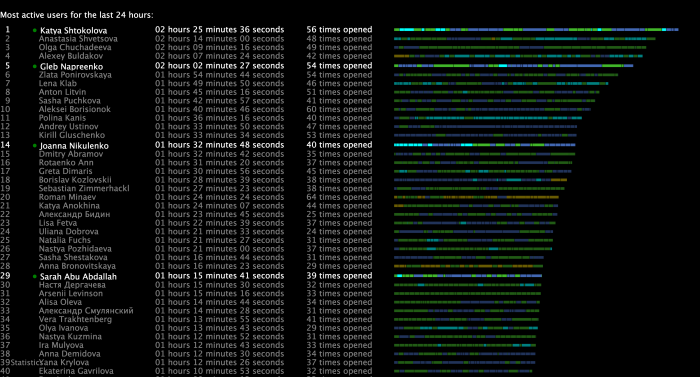

Валя Фетисов. Be My Friend. 2016 г.

В середине 2010-х годов Валентин Фетисов создаёт серию работ, переосмысливающих привычные модели взаимодействия в цифровой среде. Его проекты раскрывают скрытые механизмы контроля и наблюдения, встроенные в повседневные интернет-практики.

В работе «Be My Friend» Фетисов создает инструмент, фиксирующий «невидимую» информацию: когда человек был онлайн, сколько времени провёл в сети, во сколько просыпался. Проект обнажает структуры цифрового наблюдения, встроенные в повседневный интерфейс.

Художественная работа здесь — это репрезентация невидимого алгоритма, структурирующего поведение. Несмотря на визуальную простоту, проект предлагает зрителю этически нагруженный опыт: он становится наблюдателем, одновременно осознающим себя наблюдаемым.

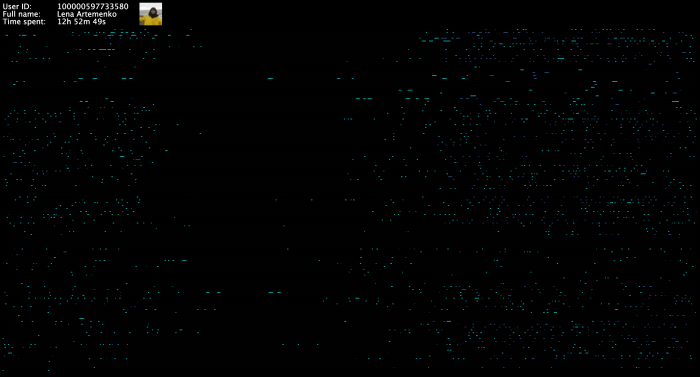

Валя Фетисов. My Little Prism. 2016 г.

В «My Little Prism» поведение пользователя фиксируется и возвращается ему в виде визуального следа. Работа отсылает к метафоре «призмы» как структуры, через которую каждый жест, даже неосознанный, обрабатывается и становится частью цифрового профиля.

Этот подход продолжает линию сетевого искусства — взаимодействие, код, децентрализация — но работает уже с микроуровнем поведения. Интерфейс превращается в художественный медиум, в котором эстетика строится не на изображении, а на логике сбора данных и прозрачности.

Валя Фетисов. Diane. 2017 г.

Сервис «Diane» (2017) предлагает пользователям вести диалог с цифровой версией себя. Однако алгоритмы постепенно подменяют личные размышления чужими сообщениями, создавая эффект раздвоения идентичности. Инсталляция в форме исповедальни усиливает этот опыт, превращая интимную коммуникацию в коллективный перформанс.

Эти проекты объединяет критический взгляд на трансформацию человеческих отношений в цифровую эпоху. Фетисов не просто использует технологические инструменты, но раскрывает их скрытое воздействие на психологию и социальное поведение.

Иван Тузов. Cremation of Social Networks. 2017 г.

В видео Cremation of Social Networks Иван Тузов создает визуальную аллегорию распада социальных медиа: пользовательский интерфейс и коммуникация растворяются в цифровом шуме. Используя эстетику глитча и 8-битной пикселизации, художник демонстрирует, как цифровое пространство превращает общение в фрагменты. Это критическое переосмысление цифровой среды как места утраты целостности, где коммуникация становится визуальным шумом.

DVENEODNA. How and What I remember. 2018 г.

В работе How and What I Remember (2018) коллектив DVENEODNA обращается к цифровой папке с фотографиями как к месту памяти и эмоционального выбора. Инсталляция строится на визуальной логике интерфейса, но переносит акцент с изображения на переживание. Белые, серые и чёрные фоны заменяют сами снимки, превращая интерфейс в медиум субъективной рефлексии и построения идентичности. Здесь цифровое пространство функционирует не как средство хранения, а как этическая сцена, где формируется отношение к прошлому.

Марина Блинова. Who is the player?. 2018 г.

Интерактивная инсталляция, в которой зритель становится участником игры, отражающей динамику цифровой идентичности. Проект поднимает вопросы о границах между реальным и виртуальным «я», демонстрируя, как цифровое пространство влияет на самоощущение и восприятие личности.

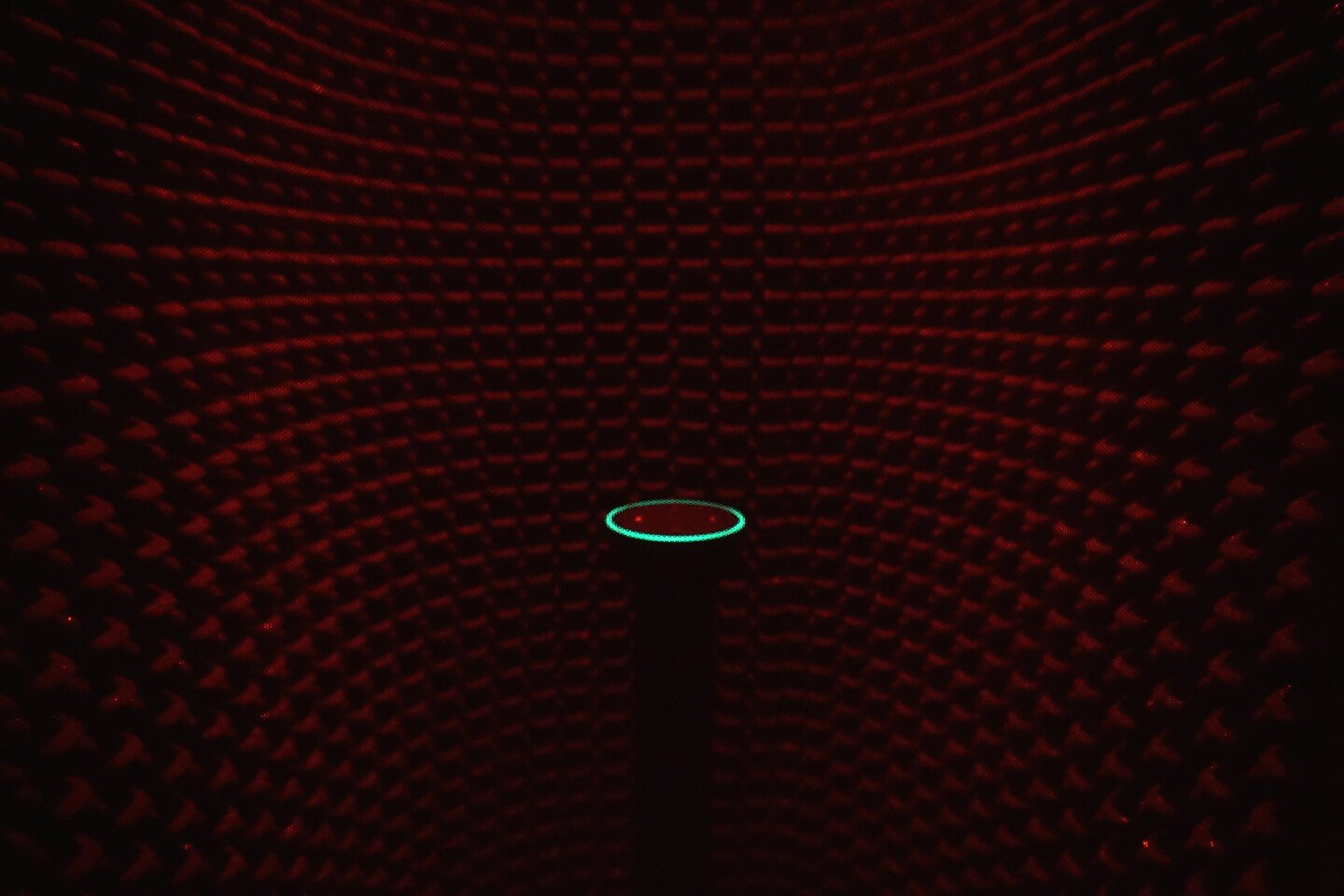

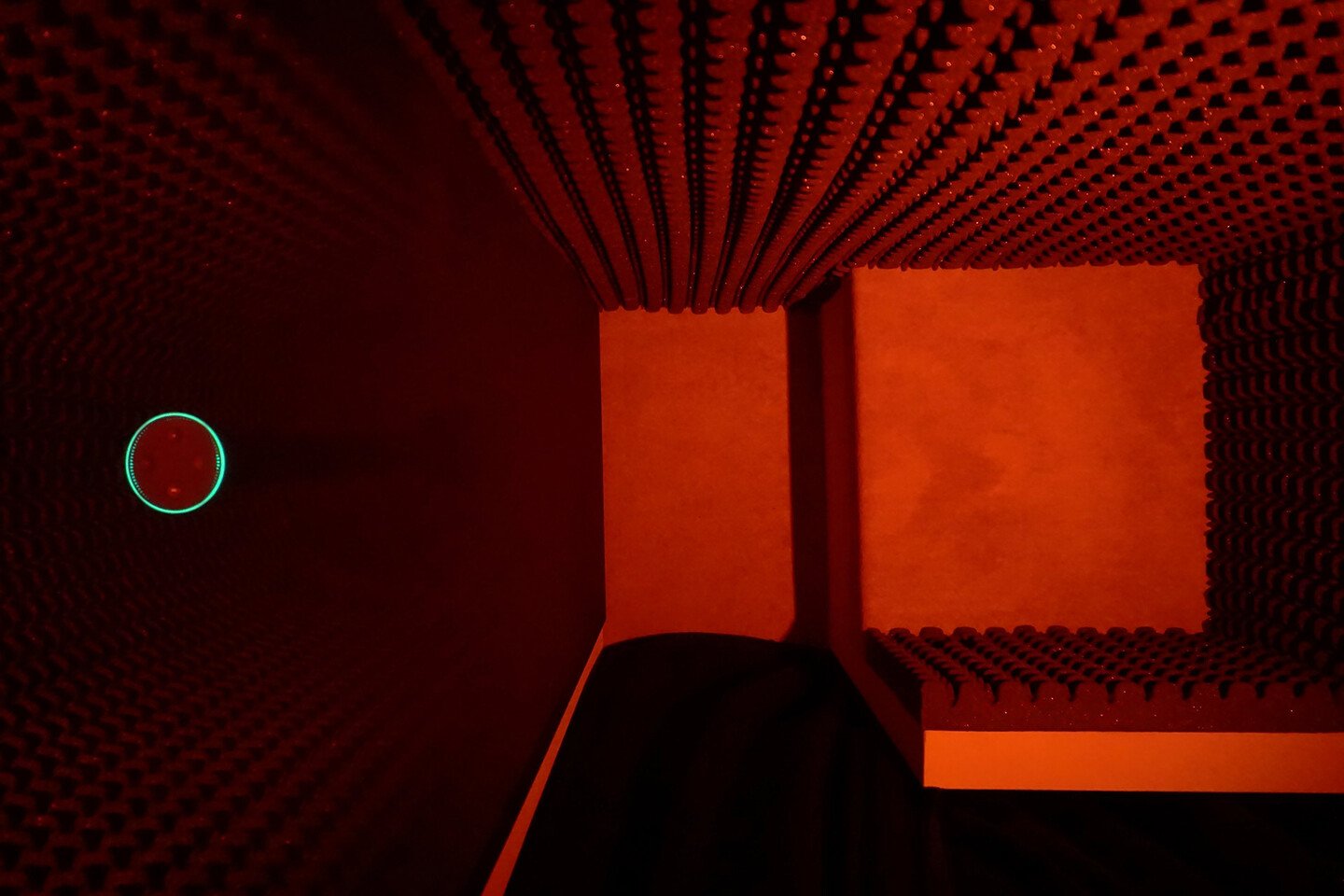

Сергей Комаров и Алексей Грачев. Экзальтация. 2019 г.

Экзальтация — это инсталляция, создающая бесконечный зеркальный эффект через трансляцию между двумя смартфонами в Instagram. Один телефон снимает экран с изображением, которое тут же возвращается в эфир, образуя замкнутый цикл.

Прохожие, попадая в кадр, постепенно растворяются в искажённых отражениях — их образы деградируют с каждым новым витком, превращаясь в цифровые артефакты. Работа подчёркивает самодостаточность сети: соцсеть воспроизводит контент автоматически, без участия зрителей, демонстрируя её безразличие к человеческому присутствию. Это не диалог, а бесконечный монолог цифровой среды.

Ксения Галкина. #IAMAHOLOGRAM. 2016 г.

Работы 2010-х годов, представленные в этой главе, формируют переходный этап в развитии российского сетевого искусства. Они демонстрируют эволюцию от работы с кодом к работе с поведением; от визуального интерфейса к эмоциональному и поведенческому интерфейсу.

Даже если они не всегда создаются внутри браузера, их художественная логика определяется структурами цифрового пространства, которое воспринимается как живое поле, моделирующее восприятие, действия и самоощущение пользователя.

Цифровые среды 2020-х: иммерсия, участие и пользовательский опы

Если в 2010-е годы российские художники осмысляют цифровое пространство как поле поведения и контроля, то в 2020-е происходит радикальное расширение медиума. Цифровое пространство теперь не только отображает поведение, но формирует среду действия, высказывания и эмоционального опыта. Оно перестает быть полем наблюдения и становится местом соучастия, проживания, путешествия, становясь аналогом архитектуры или даже новой формы субъективности.

Современные проекты включают пользователя в структуру произведения: не только как наблюдателя, но как соавтора. Это особенно характерно для браузерных игр, онлайн-метавселенных, генеративных медиа и ИИ-систем, в которых цифровое пространство превращается в платформу взаимодействия между алгоритмом, средой и человеком.

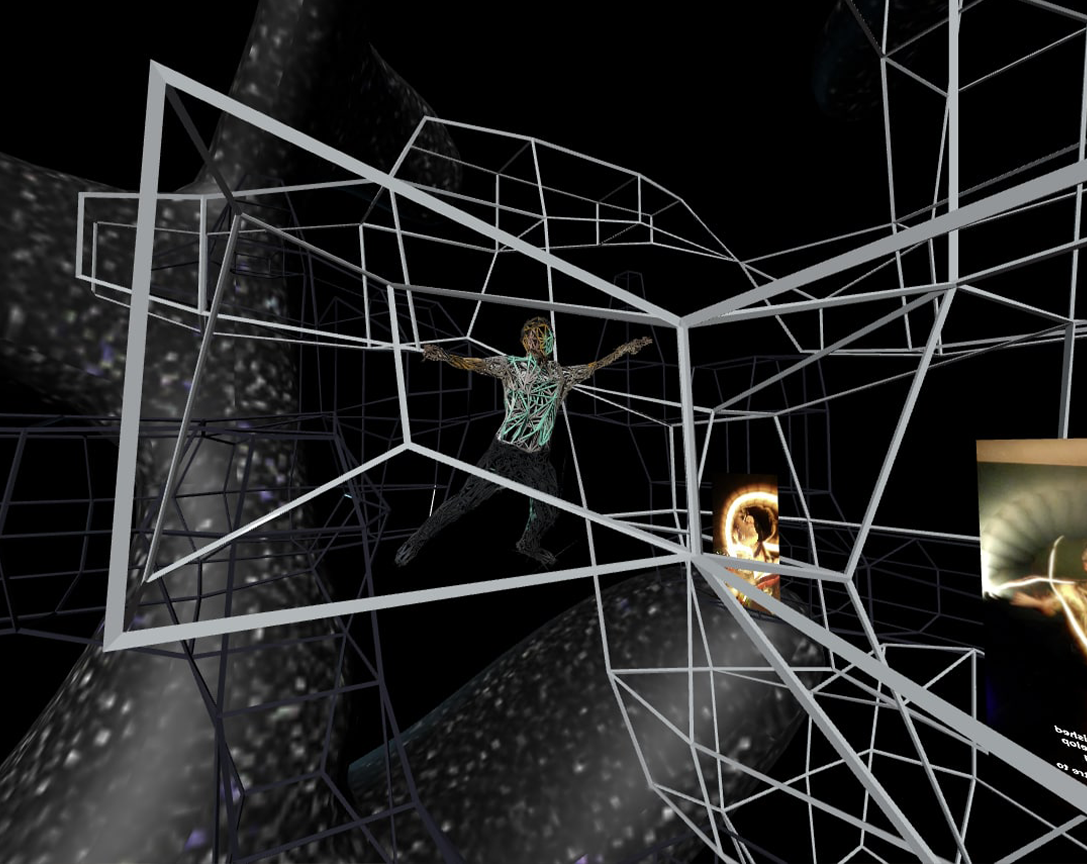

APXIV. re: Beuys. 2020 г.

Проект re: Beuys — иммерсивная цифровая вселенная, в которой пользователь становится участником реконструированного мифа. Точка зрения здесь не фиксирована — зритель сам выбирает путь, формируя нарратив. Это пример того, как цифровое пространство становится структурой повествования, а не просто средой показа.

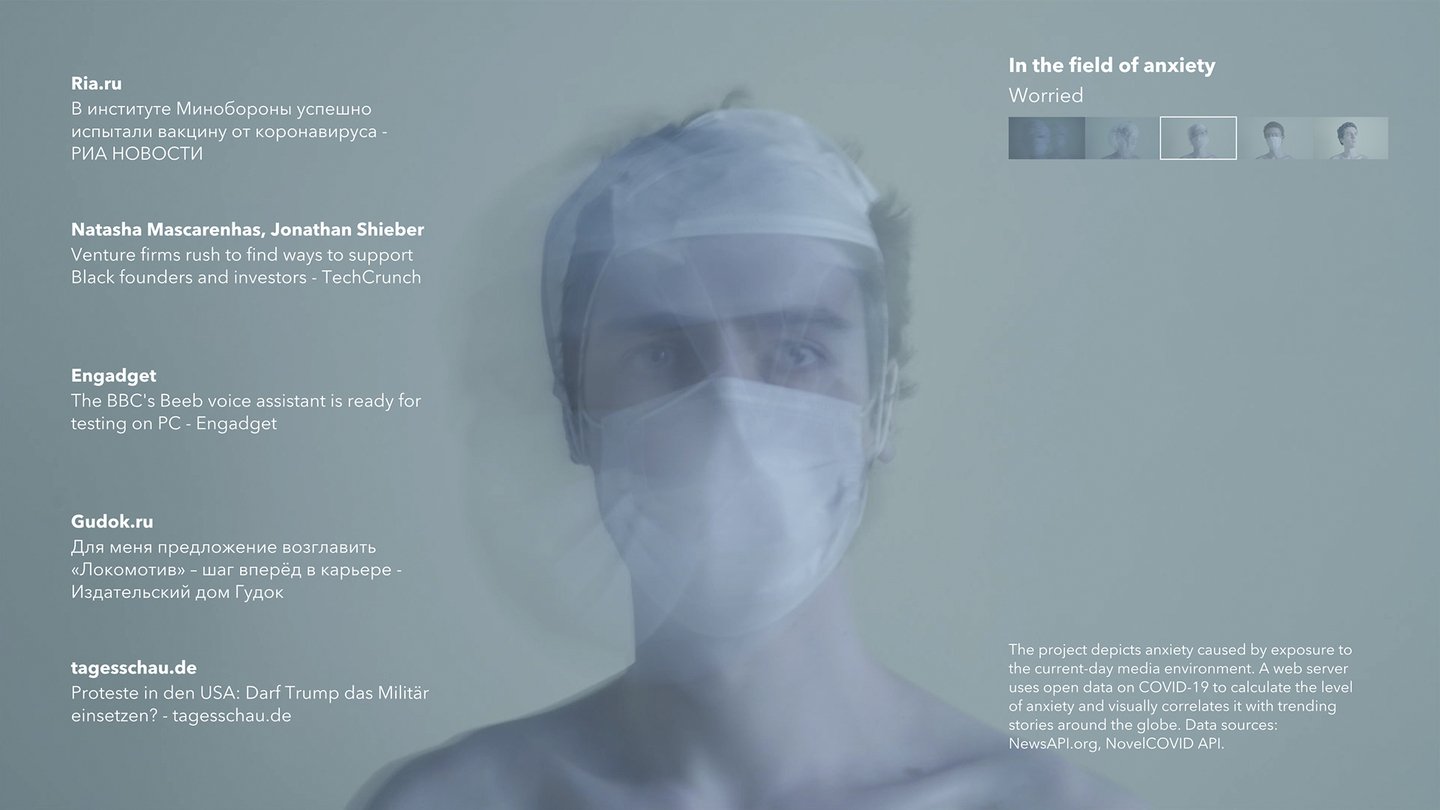

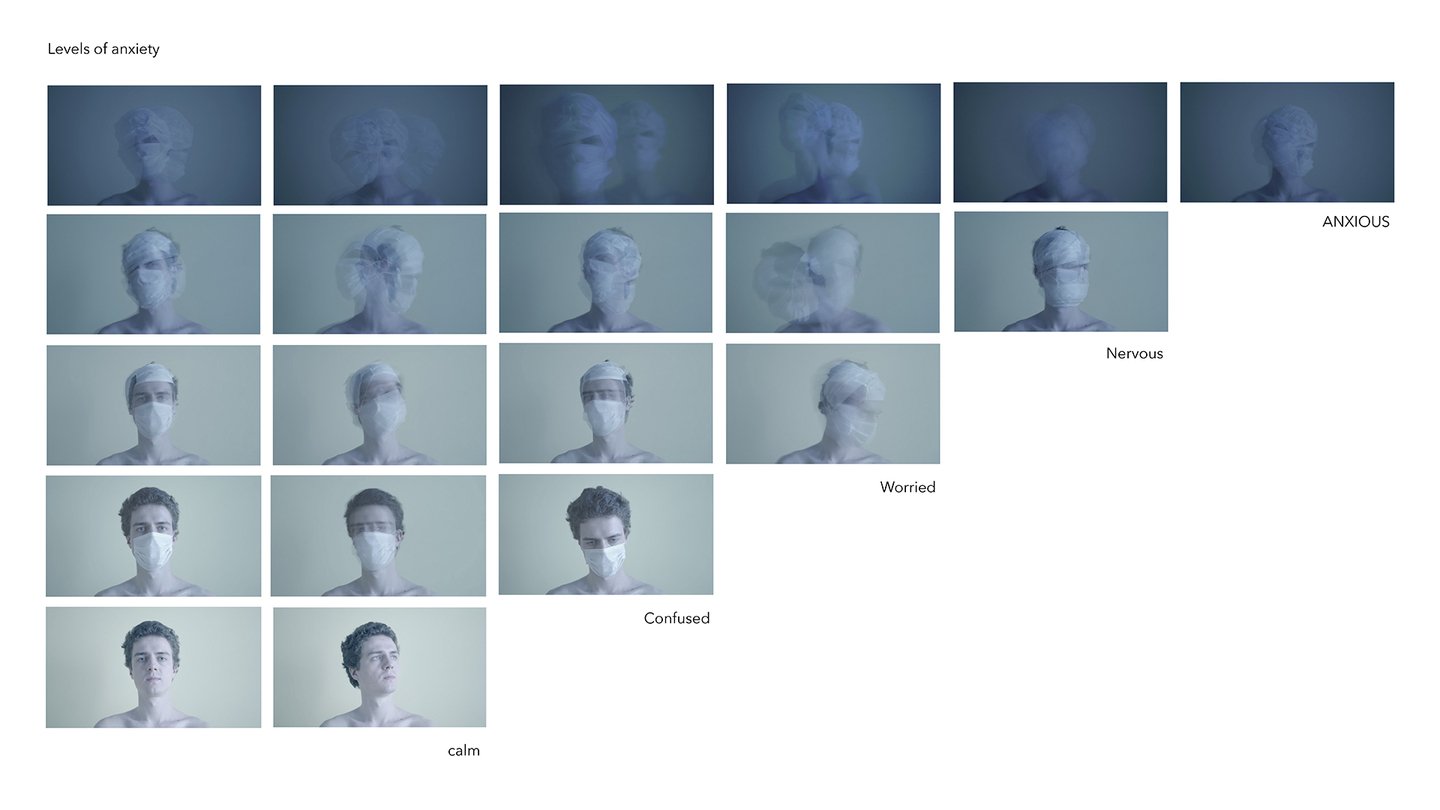

Дарья Милюхина и Антон Сосульников. In the field of anxiety. 2020 г.

«In the field of anxiety» — интерактивная инсталляция, визуализирующая уровень массовой тревожности через поток новостей и данные о пандемии. В реальном времени система генерирует навязчивую последовательность изображений людей в масках — чем выше уровень паники в медиа, тем интенсивнее мерцают кадры. Проект превращает абстрактную статистику в эмоциональный опыт, обнажая механизмы формирования коллективной паранойи в цифровую эпоху.Это ещё один пример сдвига от интерфейса к алгоритмически сгенерированной цифровой среде.

«Mama Game» (2020) — иммерсивный цифровой проект Дмитрия Кавко, стирающий границы между виртуальной выставкой и арт-игрой. В бесцельном 3D-пространстве зритель блуждает среди абстрактных скульптур, сталкиваясь с нарастающим чувством тревоги. Без пояснений и правил, через пустые коридоры и бессмысленные надписи, художник создаёт атмосферу чистого дискомфорта, превращая цифровую среду в зеркало подсознательных страхов. Это не просто альтернатива реальной галерее, а эксперимент по созданию нового языка медиаискусства — где важны не объекты, а вызываемые ими ощущения.

Мария Саакян. Дерево желаний. 2022 г.

«Дерево желаний» — интерактивная онлайн-инсталляция, превращающая желания людей в визуальную метафору. Проект существует как живой организм: участники присылают голосовые записи с мечтами, а цифровое дерево постепенно преображается — белые ленты сменяются цветами, создавая коллективный портрет надежд.

Это исследование цифровой эмпатии: через интимные голоса незнакомцев зритель сталкивается с чужими мечтами, наблюдая собственную реакцию. В отличие от статичных веб-интерфейсов, здесь среда динамично меняется, подчеркивая взаимосвязь участников. Чем больше желаний — тем пышнее «цветение», превращая проект в символ созидательного потенциала сети.

Наталья Драчицкая. wo-WIDE. 2021 г.

Проект wo-WIDE работает с нейросетью, анализирующей визуальные данные пользователя и строящей цифровую модель поведения. Это художественное исследование ИИ как медиатора идентичности и участника формирования виртуального образа личности.

Анна Афонина, Валерия Грай, Настя Короткова, Мария Романова. ВОРОЖЕЯ. 2022 г.

Проект «Ворожея» восстанавливает традицию раннего сетевого искусства, но переводит её в эмоциональную плоскость: структура сайта становится метафорой субъективного опыта. Цифровое пространство здесь — среда памяти, интроспекции, личного мифа, сотканная из текста, визуальных элементов и гиперссылок.

Работа иллюстрирует переход от рациональной гипертекста к психоэмоциональному цифровому нарративу. Она продолжает линию сетевого искусства, но встраивает в неё личный, автофиктивный элемент. Это пространство, в котором время размыто, действия неоднозначны, а навигация — это путешествие внутрь себя.

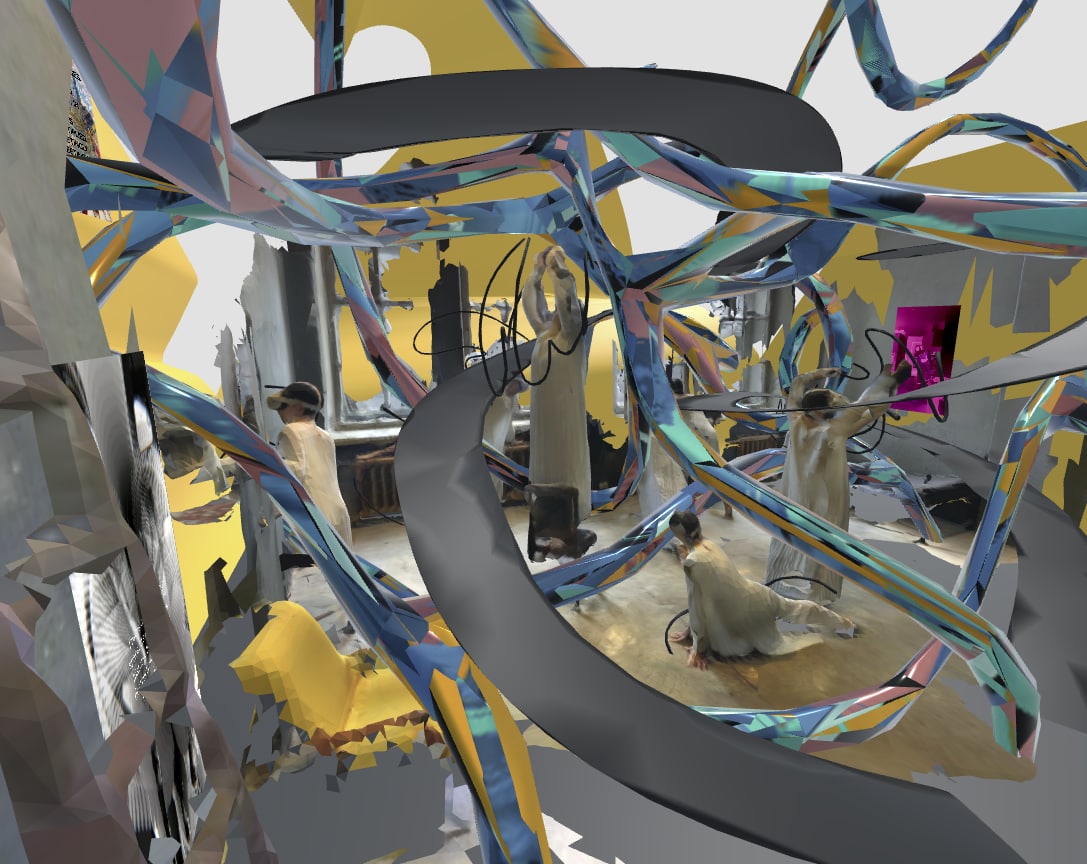

Надежда Бей. Корпоирреальность. 2022 г.

Проект «Корпоирреальность» исследует двойственность человеческого существования в цифровую эпоху. Соединяя 3D-сканирование реальных объектов с VR-технологиями, автор создает гибридное пространство, где материальное тело встречается с виртуальной иллюзией. Это путешествие сквозь слои реальности ставит вопросы о новых границах человеческой идентичности и свободы в мире, где физическое и цифровое уже неразделимы.

Мария Мощенская, Сираж Фархан, Вероника Призова, Михаил Шалепо. Plantoverse. 2022 г.

Работы 2020-х годов свидетельствуют об окончательном переходе цифрового пространства от роли «интерфейса» к статусу автономной среды. Здесь пользователь не просто взаимодействует — он существует внутри системы, влияя на неё, но и подчиняясь её внутренней логике.

Заключение

Современное российское сетевое искусство демонстрирует сложный путь — от работы с кодом и браузером к созданию автономных цифровых сред, где границы между автором, зрителем и медиумом постепенно стираются. Исследование подтвердило гипотезу о том, что цифровое пространство перестаёт быть лишь инструментом и превращается в активного участника художественного процесса.

Через анализ проектов разных десятилетий становится ясно: интерфейс, архитектура сети, алгоритмы, поведенческие паттерны — всё это становится не только темой, но и формой высказывания. Именно это превращает цифровую среду в подлинный медиум современного искусства.

Работы последних лет подчёркивают окончательный сдвиг от интерфейса к опыту: художники создают среды, в которых зритель не просто наблюдает, но участвует, чувствует, строит свою траекторию. Таким образом, сетевое искусство оказывается не жанром, а формой мышления в условиях цифровой культуры.

CYFEST. Образовательная программа. — URL: https://www.cyfest.art/education (дата обращения: 14.04.2025).

CYLAND Media Art Lab. On Russia’s alternative media art [обзорная статья]. — URL: https://www.cyland.org/news/on-russia-s-alternative-media-art-with-artists-and-curators-of-the-russian-scene (дата обращения: 10.04.2025)

CYLAND Video Archive. Раздел: Russia. — URL: https://videoarchive.cyland.org/video_archive_video_country/russia/ (дата обращения: 20.04.2025)

Digital Art: что происходит с цифровым искусством // buro247.ru. — URL: https://www.buro247.ru/culture/arts/digital-art-chto-proiskhodit-s-tcifrovym-iskusstvo.html (дата обращения: 11.05.2025)

Эспеншид Д. Так существует и интернет — как песня, которую все знают и подпевают [интервью] // aroundart.org. — URL: https://aroundart.org/2019/03/20/dragan-espenshid-interview/ (дата обращения: 08.05.2025).

Garage Digital. Платформа цифрового искусства. — URL: https://garage.digital/ru/ (дата обращения: 16.04.2025)

Художественный журнал. — 2011. — № 79. — URL: https://moscowartmagazine.com/issue/79/article/1722 (дата обращения: 12.04.2025)

Исаев А. Мифология медиа: опыт исторического описания творческой биографии (дата обращения: 07.05.2025).

Интервью с Александром Великановым // velikanov.ru. — URL: https://velikanov.ru/interview.asp?A=10&B=0&C=0#1 (дата обращения: 17.04.2025).

Могилевская Т. Русские художники в Интернете // URL: https://moscowartmagazine.com/issue/66/article/1420 (дата обращения: 07.04.2025)

Теория сетевых культур // Institute of Network Cultures. — URL: https://networkcultures.org/projects/ (дата обращения: 10.05.2025)

CYLAND. Каталог Cyberfest 2011. — URL: http://archive.cylandfest.com/wp-content/uploads/2016/08/Cyberfest2011-catalog.pdf (дата обращения: 09.05.2025)

https://rhizome.org/editorial/2016/nov/10/my-boyfriend-came-back-from-the-war/ (Дата обращения 10.03.2025)

http://www.teleportacia.org/war/wara.htm (Дата обращения 10.03.2025)

https://www.artsy.net/artwork/alexei-shulgin-form-art (Дата обращения 21.04.2025)

https://www.c3.hu/collection/form/ (Дата обращения 21.04.2025)

http://www.easylife.org/desktop/desktops.html (Дата обращения 01.05.2025)

https://velikanov.ru/God/ (Дата обращения 15.04.2025)

https://velikanov.ru/star/ (Дата обращения 15.04.2025)

https://mamm-mdf.ru/en/exhibitions/artomat/ (Дата обращения 28.04.2025)

https://web.archive.org/web/20161002155623/http://artomat.pro/ (Дата обращения 28.04.2025)

https://artuzel.com/content/valya-fetisov-chelovek-prihodya-v-hudozhestvennoe-prostranstvo-bud-muzey-ili-galereya-vedet (Дата обращения 06.05.2025)

https://valiafetisov.com/be-my-friend (Дата обращения 06.05.2025)

https://valiafetisov.com/diane (Дата обращения 06.05.2025)

https://videoarchive.cyland.org/video_archive/cremation-of-social-networks/ (Дата обращения 08. 05.2025)

https://videoarchive.cyland.org/video_archive_video_programs/personal-identity/ (Дата обращения 10.05.2025)

https://archive.cyland.org/lab/cyland-art/exaltation/ (Дата обращения 10.05.2025)

https://videoarchive.cyland.org/video_archive/who-is-the-player/ (Дата обращения 15.05.2025)

https://www.apxiv.com/post/re-beuse (Дата обращения 17.04.2025)

https://artforthefuture.art/data/items/online/2021/milyukhina_sosulnikov/index.php?lang=ru (Дата обращения 30.04.2025)

http://dmitrykavka.com/mamagamevideo (Дата обращения 03.05.2025)

https://saakyanart.itch.io/wishtreeday2 (Дата обращения 03.05.2025)

https://readymag.website/Drachinskaya/1826604/(Дата обращения 13.05.2025)

http://www.vorozheya.space (Дата обращения 13.05.2025)

https://artforthefuture.art/data/items/online/2021/sorpoirreality/index.php?lang=ru (Дата обращения 13.05.2025)

https://plantoverse.art (Дата обращения 19.05.2025)