Anywhen: скука и пустота в темпоральности видеоарта

«Подъём, трамваи, … работа, ужин, сон; понедельник, вторник, среда… всё в том же ритме… Но однажды встаёт вопрос „зачем?“. Всё начинается с этой окрашенной недоумением скуки».

Альбер Камю. Миф о Сизифе. 1942

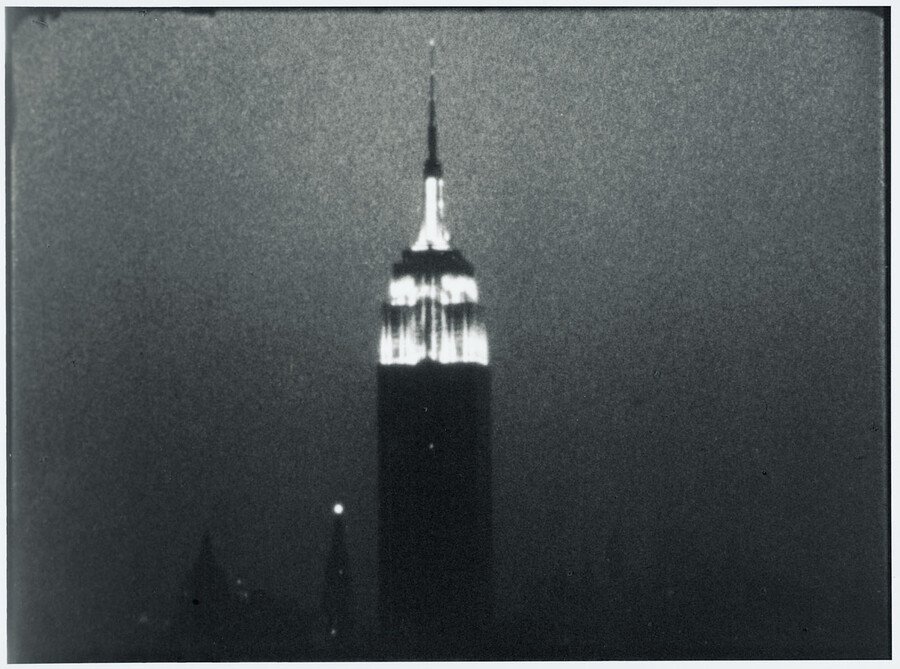

Майкл Сноу направляет камеру на полоску стены между окнами и производит 45-минутный наезд («Длина волны» 1967), Брюс Науман ходит от одной стены к другой в своей пустой мастерской на протяжении часа («Походка Беккета», 1969), Энди Уорхол фиксирует на пленку целую ночь жизни Эмпайр стейт билдинг («Эмпайр», 1964)… идея проживания времени в процессе просмотра фильма была интересна многим художникам в 1960-е, однако, встречается и позже: Френсис Алис снимает плавное скольжение тени от столба на площади («Зокало», 1999), Ай ВэйВэй фиксирует вид из окон на полную машин магистраль («Бульвар Чангань», 2004), Йеспер Юст панорамирует от общего вида города к окну, в котором кто-то играет на бас-гитаре в течение часа (Вид / в тени / толпы, 2015). Что дает подобный видеоопыт?

Концентрируясь на видео и фильмах определенного типа — монотонных, незрелищных, бессюжетных, — мы актуализируем поднятый Питером Осборном вопрос о соотношении отвлечения/развлечения и внимания/скуки.

Мой тезис вкратце таков: скучание может быть эффективным средством обнаружения пустотности времени, которое при правильной концентрации внимания, открывает для зрителя пространство свободы.

Энди Уорхол «Эмпайр», 1964. Источник: moma.org

В 1960-е упомянутые выше «скучные» фильмы и видео были протестом против фасцинирующей зрелищности телевидения и кино, вместо эмпатического сопереживания сконструированным героям и искусно созданным вокруг них фантазмам, зритель получает экран как пространство для свободной проекции собственных мыслей. Художник лишь дает импульс: визуальный стимул минимален, но устойчив, Брюс Науман снова и снова шагает по мастерской. Его действия не имеют конкретной цели, они запускают процесс размышления как таковой. И этот процесс происходит в реальном времени. Если кино (начиная с географического эксперимента Кулешова) занимается конструированием пространства и времени средствами монтажа, организуя сколь угодно сложную мозаику хронотопов, то монотонное видео в духе Наумана, напротив, концентрирует свою темпоральность в единственном аспекте настоящего и укореняет зрителя в ней. Мы привыкли ждать от экрана скачков во времени, быстрой смены состояний, а здесь время тянется — двигается в естественном ритме, это непривычно медленно, даже тоскливо.

И вот здесь проглядывает скука как «своего рода бесцветное предвкушение смерти» (Л. Свендсен).

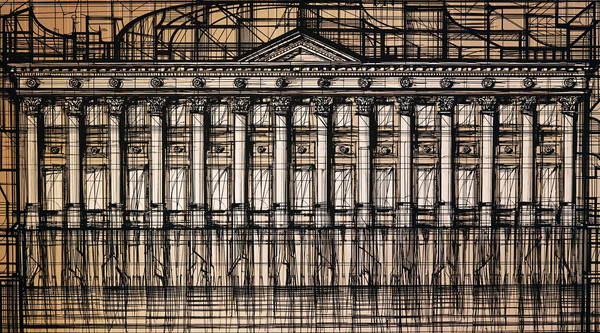

Брюс Науман в своей мастерской. 1968-1969

Можно возразить, что упомянутые работы я ошибочно называю скучными, ведь в свое время они вызывали удивление, непонимание, порой даже возмущение у зрителей: легко представить реакцию посетителя галереи, который видит в дальнем конце зала телевизор и устремляется к нему в ожидании привычного для телеэфира потока информации, а вместо этого видит, как Йоко Оно транслирует прямой эфир с крыши, где камера смотрит в небо («Небесное ТВ», 1966). И все же слово «скука» возникает не случайно, Дик Хиггинс использовал термин «super-boredom», говоря о высшей степени скуки, где зритель уже теряет ощущение себя как целостного субъекта и растворяется в событии. Джон Бальдессари, иронизируя над лапидарностью неодадаизма и отстраненностью концептуализма, выступает с работой «Я больше не буду делать скучное искусство» (1971), у которой есть и видеовариант, где художник небрежно повторяет серию ничего не значащих движений, имитируя медитативность видеоперформансов Наумана и Аккончи.

И вот вопрос: работают ли идеи Fluxus о растворении образа в реальности и надежды Билла Виолы на погружение зрителя в легкий транс? Возможна ли в пространстве современного искусства эта самая медитативность, созерцательное погружение зрителя в работу?

Питер Осборн выделяет этот парадокс, говоря о том, что после Второй мировой войны в искусстве возросло «производство» скуки, которая должна было противостоять развлекательности укрепляющей свои позиции культурной индустрии, однако, сегодня все сделалось сложнее.

«But if what art must distract its viewers from — in order to function critically as art — is not just the cares and worries of the world but, increasingly, distraction (entertainment) itself, how to distract from distraction without simply reproducing it? How is art to be received in distraction without becoming just another distraction? Alternatively, how is art to distract from distraction without losing touch with distraction, without entering another realm altogether — ’contemplative immersion’ in the work — with no relation to other distractions, and thereby becoming the vehicle of a flight from actuality, from the very temporal structure of experience which it must engage if it is to be ’contemporary’ and affective?»

Osborne P. Anywhere or Not at All: Philosophy of Contemporary Art. Verso, 2013.

И далее Осборн отмечает, что для современности противоположностью отвлечения/развлечения (distraction) становится уже не внимание (attention), а скука. Скука, которая может быть продуктивным состоянием, если мыслить ее в категориях Хайдеггера как состояние, в котором можно уловить движение времени как таковое, течение, утекание этого времени, «ничтожение к смерти».

Фокусируясь на этом вопросе, видеохудожники создают для зрителя лабораторные условия для осознавания времени. Это иллюстрируют два любопытных в своей непохожести проекта: «Произведение в реальном времени» Даррена Алмонда (1999) и «Часы» Кристиана Марклея (2010). Алмонд делает свое высказывание афористически скупым, показывая в прямом эфире пустую мастерскую, где единственным событием оказывается смена цирф на циферблате часов, отсчитывающих сутки. Работа Марклея тоже длится 24 часа, но его хронометраж представляет собой сверхплотное зрелище, смонтированное из сотен кинокадров, которые складываются в совершенно бессмысленную и при это зачаровывающую мозаику, единственной сюжетной линией которой оказывается движение времени на часах киногероев.

Кристиан Марклей «Часы», 2010

Эти два проекта соотносятся почти как «Пустота» Кляйна и «Полнота» Армана, только речь в них не про пространство, а про время. Оба видео подталкивают зрителя к ощущению скоротечности времени, которое он проводит перед экраном, только Алмонд идет к этому напрямую, а Марклей — от противного. Перед работой первого проводишь в задумчивости несколько минут, а вторая может удержать на несколько часов, в течение которых зрители теряли счет времени даже несмотря на то, что часы были постоянно у них перед глазами.

Почему?

Потому что Марклей постоянно обновляет образы на экране, они идут друг за другом, как новости в ленте социальной сети, и внимание зрителя оказывается захвачено.

Осборн пишет: The ideology of ’contemplative immersion’ in, or ’absorption’by, the artwork continues to regulate its reception, but distraction is itself deeply implicated in the demand for this special kind of attention. We go to the gallery, in part, to be distracted from the cares and worries of the world. To be so distracted, we must attend to the artworks on display.

Кристиан Марклей «Часы», 2010. Кадр из видео

Yet, once there, the kind of attention demanded by the works (demanded of you by the institution when in front of the works) — contemplative immersion — can produce an anxiety that generates a need for distractions; either because the work does not seem able to sustain such attention — does not help the viewer maintain such attention — or, perhaps, because of the disciplinary character of the demand itself. This need for distraction is readily fulfilled by the gallery: by the sounds and movements and sight of other viewers, by the beguiling architecture of gallery-space (which so frequently overwhelms the works), the view out the window, the curatorial information cards, the attendants, by the gallery shop, the cafe — as well as by other works.

И позже добавляет: Certainly, contemporary art is received with an attention invested with an anxiety about distraction: both distraction from the work and the ’distraction from distraction’ that is attention to the work.

Ibid.

Либидиальный экономический парадокс безграничности желаний и ограниченности ресурса интересно преломляется в пространстве искусства, где зрителем движет желание завладеть не товаром-вещью, а товаром-информацией (все увидеть, все понять) и товаром-впечатлением (ощущением уникального опыта, ради которого он идет на выставку).

Только выставки бывают очень велики, а ресурс зрительского внимания физиологически ограничен. И в этот момент себя проявляет «a fear of missing out». В 18-м веке он выражался в ежедневном чтении газет, в 20-м веке — в неумолкающем радио и быстром переключении телеканалов, сегодня — в прокручивании ленты социальных сетей. И итогом этого компульсивного поиска новой информации всякий раз оказывается усталость, потеря смысла и скука. Какое место здесь может занимать скучное произведение временного искусства?

Естественно, что в условиях, к примеру, Венецианской биеннале 2019-го года, где внимание зрителя было распылено между десятками залов, уголок экспозиции с видеоинсталляцией Апичатпона Вирасетакула, где автор выводит на экран спящего в декорации индейца и его смутные видения («Synchronicity», 2018) — не был самым людным.

Скучные видео проигрывают «битву за зрителя», потому что не стремятся ее выиграть. Они становятся пространством опыта, прямо противоположного тому, который на биеннале является основным — речь не о движении и захвате символического, а об остановке и сосредоточении.

Возвращаясь к формулировке Осборна: ’contemplative immersion’ in the work — with no relation to other distractions, and thereby becoming the vehicle of a flight from actuality — может быть, как раз напротив, созерцательное произведение становится машиной не ухода от действительности, а как раз-таки соединения с ней? С точки зрения накопления информации, смотреть видеоарт можно в ускоренном темпе либо «прокликивать» его, чтобы в целом уловить суть художественного приема и связать с контекстом, в котором работает автор. И совсем иначе протекает процесс, если позволить «скучному» видео произведсти свое действие во времени. Отвлечься на период просмотра от собственных проекций в прошлое и будущее, от навязчивого желания «не терять время», а употреблять его (время — деньги!) для удовлетворения желаний. Сконцентрироваться на «сейчас» монотонного видения — это требует от зрителя усилия.

Апичатпон Вирасетакул «Синхронность», 2018. Photo: Koroda Takeru. Источник: scaithebathhouse.com

Применительно к упомянутым сегодня видеоработам часто применяют эпитет «медитативный», что естественно в силу увлечения многих художников 1960-70-х дзен-буддизмом. И хотя нью-эйдж остался на ретрофутуристической полке истории, ключевая техника буддизма остается актуальной: приостановка желаний через концентрацию внимания. И суть медитации сродни процессу, происходящему перед экраном однообразного видео: не получая новой информации, мозг начинает сам продуцировать ее, и зритель становится способен ощутить мыслительный процесс как таковой, столкнуться с иллюзорным характером аффекта (в буддийской терминологии: пустотность). Здесь скука может пересекаться с сильной тревогой, вызванной ощущением утраты смысла. И это также продуктивное состояние.

Мартин Дольман определил четыре типа скуки:

- ситуативная скука — когда человек находится в ожидании чего-то, например, лекции или поезда;

- скука разочарования — когда человек ждет чего-то важного от какого-то события или явления, но все оборачивается банальностью;

- экзистенциальная скука — когда кажется, что душа лишена содержания и мир топчется на месте;

- креативная скука — она не столько характеризуется каким-либо содержанием, сколько результатом, например, когда человек вынужден все время создавать что-то новое.

Эти четыре формы состояния можно увидеть в качестве сменяющих друг друга этапов переживания: от жажды внешнего стимула (и фрустрации от его отсутствия) через скуку возможен переход к собственноручному созданию этих самых стимулах (в экономике это обозначается термином «prosuming» = production + consuming). А парадоксальным выходом из этого замкнутого круга перепроизводства и перепотребления образов оказывается дзенско-дадаистский метод не-делания, абсурдного поступка, не имеющего цели и результата.

Скучный видеоарт, с моей точки зрения, дает зрителю возможность подняться по этим ступеням: от ситуативной скуки к творческому, новому пониманию своей жизни. К просвету бытия.

Порог вхождения здесь не столько высок, сколько непривычен для восприятия, постоянно ускоряющегося через обилие стимулов и коммуникаций. Это не что-то, подходящее всем и действующее на каждого. Именно поэтому подобная машина (vehicle), имеющая скуку в качестве топлива, может не годиться для масштабных социальных сдвигов, однако, она может быть эффективна в формате «личного спасения», ослабления зависимости от желаний и основанных на нем социально-экономических манипуляций.

Пространство скучного видео — функциональная пустота, в которой возможно проявление свободы.

Йеспер Юст. Корпореальности (кадр из видео), 2020

Камю А. Миф о Сизифе. М.: АСТ, 2011

Osborne P. Anywhere or Not at All: Philosophy of Contemporary Art, 2013

Свендсен Л. Философия скуки. М.: : Прогресс-Традиция, 2011