Когда голоса начинают диалог

В последние несколько лет классический нарратив в постоянных экспозициях музеях истории искусства подвергается критики, и кураторы музея разрабатывают иной взгляд на хронологию искусства и ее географию. Так, создавая иное представление о развитии искусства, в экспозициях добавляются новые дискурсы и смыслы, иной взгляд на саму историю, а иногда идет полный пересмотр методов повествования и репрезентации искусства. Визуальное исследование рассматривает несколько проектов проведенных в главном здании ГМИИ им. А. С. Пушкина на протяжении последних 20 лет: от самого недавнего «Бывают странные сближения…» под кураторством Жан-Юбера Мартена, до проектов отсылающих к концепции Андре Мальро.

Бывают странные сближенья…

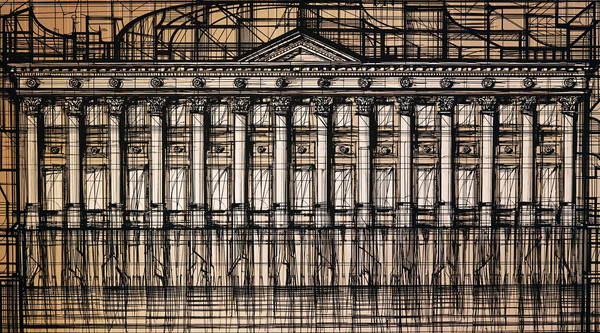

Илл. 1: фотография экспозиции зала «От возлюбленной к колдунье»

Художники мыслят визуально и черпают вдохновение в мировом искусстве [1]. От подобной мысли отталкивается куратор выставки, и создает пространство с помощью визуально-тематического сопоставления, отдавая предпочтение нетипичным контекстам и неожиданным способом размышления. Артефакты разделены по главам, выстраивающимся в единую последовательность, где каждый экспонат обусловлен предыдущим и предвосхищает следующий.

Илл. 2-3: фотография экспозиции зала «От возлюбленной к колдунье»

Так отказываясь от хронологических или географических рамок, произведения искусства рассказывают новую историю искусства, выстроенную на приеме сопоставления артефактов разных стилей, эпох и предназначений, между которыми зритель должен найти рифмы. Создавая единое повествование, куратор создает прием отложенной коммуникации посредством предметов, часть языка живого, коммуникации человечества. Отход от теории и истории искусства, отчасти, объясняется и мнением куратора о художниках, который пытаются упорядочить хаос, но до конца так и не может этого сделать и становится полярной рациональности теоретиков [2]. Так, путешествие предметов во времени и пространстве подменяет изначальное позиционирование произведений, очищая их от контекстов и смыслов, создается новая хронология происходящего. Чтобы пересмотреть узость и категоричность знаний, которыми обладает история искусства, куратор полностью очищает артефакты от привычных формул и формулировок.

Илл. 4: фотография экспозиции зала «От яблока к земному шару»

Голоса воображаемого музея Андре Мальро

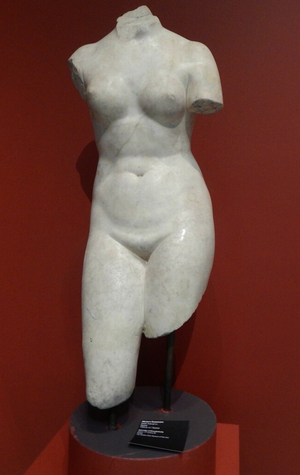

Илл. 5: Афродита Хвощинского; Илл. 6: фотография экспозиции зала «От сакрального к идеальному»

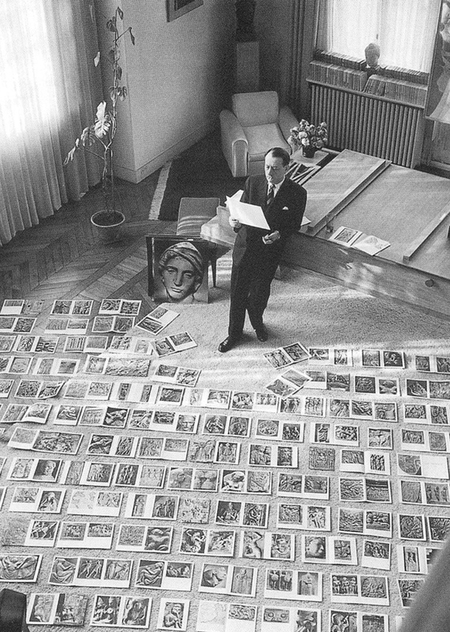

Выставка основанная на полном пересмотре хронологических и географических рамок истории искусства. Подобно автору концепции «воображаемого музея», Андрею Мальро, куратор выставки меняет повествования истории искусства, используя единство мировой созидательной силы. «Воображаемый музей» это модель, позволяющая переосмыслить назначение искусства, природу художественного действия, а также факторы, определяющие место искусства в веках. Контекст нахождения памятников в музее предполагает совместное пребывание изолированных между друг другом артефактов, вырванных из привычной среды. Подобное одиночество сопровождает новую идею о построение экспозиции: отходя от общекультурных и социальных факторов создания произведений, происходит выделение на первое место сопоставление художественных особенностей, смыслов, структур и других свойств произведений.

Илл. 7: (слева направо) Позолоченная голова мальчика-ливийца, I в.; Голова статуи Будды, IV–V вв.; Юноша Ланге, I в.; Илл. 8: Алебастровый сосуд с надписями из Ашшура, XIV в до н. э.

Андрея Мальро считает, что одно из предназначений искусства — противопоставление смерти: «Всех тысячелетий не хватит, чтобы заглушить голос художника, который вступает в непредвиденное бытие» [3]. Так связанные между собой артефакты в экспозиции становятся способом диалога, проводником голоса художника, который вступает в диалог не только с вечностью, но и с рядом стоящими произведениями освобождаясь от привычного контекста.

Илл. 9: фотография экспозиции зала «Многоликая древность»; Илл. 10: Голова королевы-матери Ийобы, XVI–XVIII вв.

Теорию Мальро опробует на нескольких проектах, главная из которых это, конечно, выставка в Сан-Поль-де-Вансе, 1973 г. При этом концепция проекта всегда отталкивалась от диалога произведений искусств и метаморфизма, который создает связь между предыдущими смыслами в бедующем. При этом при создании «Голосов» организаторы не могли демонстрировать концепцию «Воображаемого музея» на тех произведениях искусства, которые привлекал сам Мальро [4]. Так сам выставочный проект стал не реконструкцией или реставрацией, а воссозданием концепции, общих идей и принципов, поэтому показанное здесь лишь один из способов сборки. Важным фактор в подготовки выставки, отмеченным куратором, является не только наличие репродукций произведений, важных для построение концепции Андрея Мальро, но и решения в постоянной экспозиции, при которых иногда встречаются различные эпохи и стили в одном зале.

Илл. 11: (слева направо) «Грация» (Прославляющая Красоту) Архипенко А. П.; Торс Афродиты, реплика римского времени с греческого оригинала, II–I вв до н. э.

Воображаемый музей

Илл. 12: Статуя танцующей менады. Римская копия с греческого оригинала Скопаса, IV до н. э.; Илл. 13: Голова Афины, V до н. э.

В какой-то степени можно воспринимать эту выставку как предвестник выставки «Голоса воображаемого музея Андре Мальро». Хотя обе выставки обращаются к идеям Мальро и его концепции искусства, экспозиция этой выставки организована по другому принципу — интеграция «гостевых» произведений в постоянную коллекцию, нежели пертурбация всего собрания. Тонкие вкрапления в залы Пушкинского музея добавляют необходимые детали в повествование, расширяя рассказ, а иногда и меняя оптику самого периода.

Илл. 14: Портрет императора Каракаллы, 212—215 гг.

Концепция выставки исследует линию развития самого музея, формирования его коллекции, наличие реплик произведений. Куратор выставки отталкивается также от тех произведений, которых в музее нет [5]. «Воображаемый музей» становится проектом, который не пересматривает глобально хронологию или географию, но добавляет контексты, расширяя взгляд на эпоху и дополняя экспозицию. Музей придерживается тактики «эксплицитного монолога», рисуя полную картину мира искусства, расширяя полемику в способах работы с актуальными контекстами в постоянных собраниях.

Илл. 15: Франс Халс Старший. Портрет Даниела ван Акена, середина XVII в.; Илл. 16: Статуя Исиды, II век н. э. По сторонам — фрагменты коптских туник с изображением богини Геи и бога Нила, III–IV вв.

Заключение

Визуальное исследование стало частью подготовки к выставке «Диалоги вечности», исследуя как по-разному кураторы работают с постоянной экспозицией, коллекцией и образом музея, пересматривая хронологию, географию и способы сборки экспонатов между друг другом. Рассматривая подобные выставки, можно заметить, что одной из целей проектов стало развитие контекстуальных, а иногда и хронологических рамок. Диалоги, что ведут произведения между собой как бы пересматривают привычные способы построения экспозиции.

https://martin.pushkinmuseum.art/ (Дата обращения 26.12 2024)

Жан-Юбер Мартен. Каталог выставки «Бывают странные сближенья…» М.: ABCdesign, 2021. С. 21.

Антонова И.А., Баканова И. Каталог выставки «Голоса воображаемого музея Андре Мальро» М.: ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2016. С. 17-18.

Свидерская М.И. . Музей как эвристическая модель. Post Scriptum к выставке «Голоса Воображаемого музея Андре Мальро» \ Теория. О музее.