Архитектурные первоисточники русского стиля

Структура

- Концепция

- Элементы деревянного зодчества

- Луковичные купола и декоративная резьба

- Архитектура единой Руси

- Узорочье

- Зарождение русского стиля. XIX век

- Заключение

- Библиография

- Источники изображений

Концепция

Русский стиль начал складываться во второй половине XIX века, при Александре II и Александре III. Предшествующий Николаевский русско-византийский стиль уже обращался к исконно-русским традициям зодчества, но в основе имел ампирные ценности. Между тем, в государстве и обществе появился запрос на более свободную интерпретацию русского наследия, огражденную от доминирования иностранного архитектурного влияния.

Во-первых, приход к власти либерально настроенного Александра II спровоцировал оживление в художественной среде. Внутриполитическая ситуация наконец позволила состояться некоторым художественным экспериментам, не только в архитектуре, но и в изобразительном искусстве; например, в это время появляется Товарищество художников–передвижников, интерпретирующих в своей живописи отечественные сюжеты, а не подражающих западным образцам. Во-вторых, внешняя политика государства стимулировала рост национального самосознания: в 1850-х годах была проиграна Крымская война; в 1877 году началась новая война с Турцией, правда с благородными намерениями освободить славянские народы Балкан из-под турецкого ига. Оба события сплотили общество и пробудили интерес к национальной культуре. Кроме того, продолжалось и влияние заданного Николаем I идеологического вектора «Православие, самодержавие, народность».

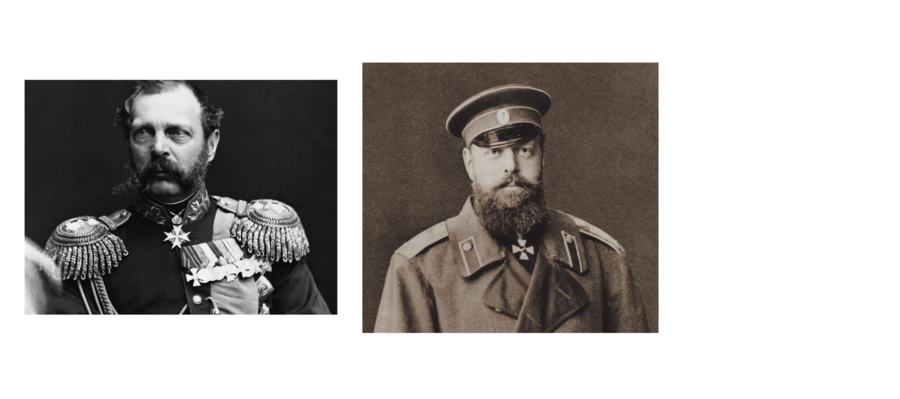

Портреты Александра II (слева) и Александра III (справа)

Впрочем, тренд на «русскость» задал император Александр III. Именно он начал собирать коллекцию будущего Русского музея с обширным народно-промысловым наполнением. Его горячий патриотизм выражался даже во внешнем виде — император носил лопатообразную бороду и вернул в моду косоворотки. Но помимо всего прочего, во второй половине XIX века Россия становится еще и активной участницей международных выставок. Необходимость в рамках выставочного павильона отобразить все богатство национальной культуры так же стимулирует её глубокое исследование и адаптацию. Так начинает формироваться русский стиль в архитектуре.

- Баня-теремок в Абрамцеве (1877–1878 гг., архитектор — И. П. Ропет)

- Погодинская изба (1856 г. архитектор — Н. В. Никитин)

- Доходный дом Н. П. Басина (1878–1879 гг. архитектор — Н. П. Басин)

Внутри стиля было сразу несколько направлений. Например, демократическое ответвление русского стиля, больше ссылалось на приемы из декоративно-прикладного народного искусства. К архитекторам демократического направления относят Ивана Павловича Ропета (баня-теремок в Абрамцеве) и Николая Петровича Басина (Доходный дом Н. П. Басина). В демократическом русском стиле так же была создана Погодинская изба (архитектор — Н. Н. Никитин). Параллельно развивалось археологическое направление, не принимавшее обычную стилизацию, и считавшее, что русский стиль в архитектуре должен точно соответствовать своим историческим прототипам. Идея воплотилась в работе Лева Владимировича Даля, соборе Святого Благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде.

Собор святого благоверного князя Александра Невского (1881 г., архитектор — Л. В. Даль)

А вот сторонники почвеннического направления в русском стиле полагали, что исторические погрешности допустимы, если они выгодно подчеркивают особенности русской культуры (поэтому в работах почвенников можно углядеть, например, готические нотки). К этому направлению в русском стиле относится здание Государственного исторического музея (Архитекторы В. И. Шервуд, А. А. Семенов) и особняк купца Николая Игумнова на Большой Якиманке. В 1870–1880-х годах в рамках русского стиля возникло академическое или официально-академическое направление, сторонники которого считали, что архитектура должна символизировать волю и величие монарха, а не народность и демократизм. Зримым воплощением направления стал проект собора Святых апостолов Петра и Павла в Петергофе (Н. В. Султанов, В. Косяков). Однако зачастую постройки в русском стиле объединяли в себе приметы всех направлений одновременно. Самое известное из подобных сооружений — Храм Воскресения Христова на крови, или, Спас на Крови.

- Государственный исторический музей (1875–1883 гг., проекту архитектора В. Шервуда и инженера А. Семёнова)

- Дом купца Игумнова (1888–1895 гг. архитектор — Н. Поздеев)

Таким образом, существовали совершенно разные форматы обработки традиционной русской архитектуры. Но вместе с тем возникает и вопрос — что понимается под исконно русским зодчеством? Какие стили, какие промыслы? Что конкретно взял себе русский стиль из всего многообразия отечественной культуры? По какой причине русский стиль в архитектуре так напоминает сказочные замки и теремки? Откуда в нем эта пряничная съедобность и леденцовая красочность?

Храм Воскресения Христова на крови (1883–1907 гг. архитектор — А. А. Парланд)

Цель исследования — найти в истории первоисточники русского стиля, основные черты конструкции и отделки, которые потом воспримет русский стиль, составить их в такой «словарь» исконно русских архитектурных приемов. За рамками исследования останется «итоговый» русский стиль, но целью проделанного нами пути будет выработать достаточный инструментарий для самостоятельного считывания всех исторических отсылок и адаптаций. Отправимся же на поиски составных частей русского стиля, разбросанных по страницам истории!

Элементы деревянного зодчества

В первую очередь хочется обратиться к наследию деревянного зодчества, которым без сомнений вдохновлялся русский стиль. Каменные сооружения, по всей видимости, появляются на Руси только в конце X века (нет сохранившихся более древних каменных сооружений). Но и с появлением каменного строительства, деревянное зодчество продолжало развиваться, формируя собственные приемы и характерные особенности.

Справа: Кижский погост Слева: Улица в с. Сеймосово Архангельской обл.

На Руси самой распространенной и традиционной постройкой из дерева была изба (срубной дом). Несколько просторных срубов, объединенных сенями и переходами называли хоромами. К ним могли пристраивать повалуши — высокие башни для праздничных событий и прихода гостей. Характерными чертами срубных домов, принадлежащих знати, так же являлись клички, балкончики, галереи. Все эти дополнительные функциональные элементы затем перекочуют в каменные сооружения в русском стиле.

Рисунок стандартной избы и макет хором

Фрагменты избы в Архангельской области и крестьянской избы на о. Кижи. + рисунок хором с повалушей

Первые оборонительные сооружения Руси представляли из себя деревянный частокол. Позднее они трансформировались в сложные срубные конструкции с возможностями для перемещений и проживания защитников города. Уже на такие деревянные крепости надстраивали дозорные башни с шатровым покрытием. Форма «шатер», с принятием христианства перейдет поначалу деревянным культовым сооружением, а затем и каменным храмам. В русском стиле башенки с шатровым перекрытием и даже имитацией граненых форм, тоже будут очень популярным архитектурным решением.

Колокольня в с. Кулига (Дракованово) Архангельской обл. XVI–XVII в. (справа), Петропавловская церковь в с. Пучуга Архангельской обл. 1698 г. (слева)

В деревянном строительстве украшением служила в первую очередь резьба. Традиционно ей украшались коньки крыш, ветровые доски-причелины, лобовые и торцевые доски, наличники. Узоры рельефной резьбы, содержащие мифологические образы, сохранились ещё с дохристианских времён (ведь деревянное зодчество возникло задолго до принятия христианства) и изначально выполняли защитную функцию. Так же были унаследованы рельефные узоры, отсылающие к флоре и фауне и отражающие представления древних славян о себе, как о части природы. Но наиболее узнаваемой (по причине её большей адаптированности в русском стиле) является сквозная резьба, создающая эффект деревянного кружева.

Примеры рельефной резьбы

Самым узнаваемым элементом деревянного зодчества, который русский стиль адаптировал под каменное строительство является наличник. Вопреки всем иллюстрациям русских народных сказок, где деревянные избушки украшаются затейливыми наличниками, появляются они только в XVII–XVIII веках. До этого времени на Руси окна были совсем маленькими, «волоковыми» («волок» — задвижка). Поэтому на Преображенской церкви в Кижах (датируемой —) наличники отсутствуют (как, в прочем, и другие элементы резного декора). Только в середине XVII века, когда появляется первый стекольный завод, в Нижегородской губернии зарождается традиция украшать окна домов наличниками. Считается, что первыми, кто стал декорировать дома резьбой по дереву, были мастера-корабелы, чья изначальная профессия потеряла актуальность с началом использования металла в кораблестроительстве.

Разные виды отделки наличников

По понятным причинам до наших дней не дошли образцы древнейшего деревянного зодчества. Крайне мало и памятников, построенных до 1600 года. В качестве примера одного из таких уникальных случаев сохранения деревянной архитектуры можно привести церковь Воскрешения Лазаря на острове Кижи в Карелии. Учёные датируют её концом XIV-го — началом XVI-го века. Между 1600 и 1800 годами было возведено около 300 таких построек. Здания Кижского погоста, которые считаются наиболее известным деревянным ансамблем в стране, были построены в конце XVII–XVIII веках.

Церковь Воскрешения Лазаря на острове Кижи в Карелии (коней XIV-го — начало XVI-го века)

Преображенская церковь на острове Кижи (1714 г.)

Сегодня, благодаря чудесам реконструкции, мы можем увидеть как выглядели роскошные деревянные царские хоромы. Речь идет о копии Коломенского дворца царя Алексея Михайловича, созданной в 2008–2010 годах. Оригинальный комплекс было решено снести во времена правления Екатерины II по причине обветшания. Однако перед сносом здания Екатерина приказала сделать чертежи и измерения дворца, благодаря чему и получилось полностью восстановить дворец, пусть и немного в стороне от своего первоначального местоположения. Реконструкция, хоть её культурная ценность и может вызывать споры, позволяет получить представление о том, как выглядели дома высшей русской аристократии.

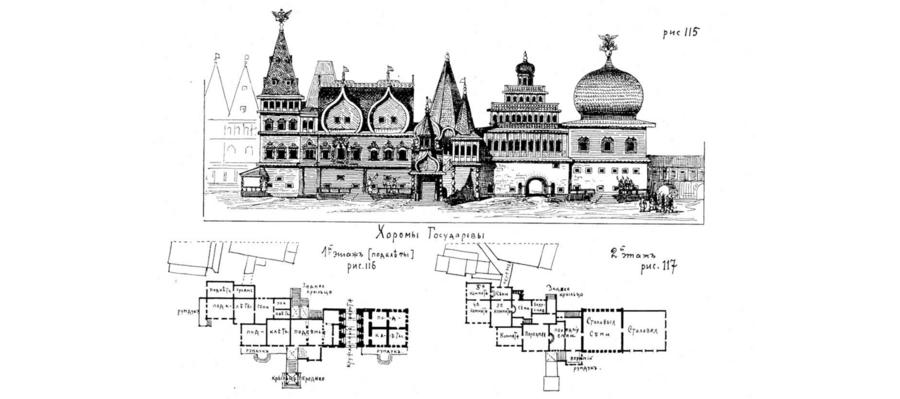

- Чертежи Дворца царя Алексея Михайловича

- современная копия Дворца царя Алексея Михайловича (2008–2010 гг.)

Коломенский дворец — классический пример структуры хором. В большинстве подобных построек на нижнем уровне располагалась подклеть (подклет) — нежилое пространство, которое выполняло хозяйственные функции. Сверху на подклетях возводились срубы жилых помещений (горница). Наиболее светлая часть дома называлась светлицей — она имела наибольшее количество окон, а печь в этой комнате имела выход только с одной стены, т. е. чад и дым до неё не доходили. Жилые хоромы делились на покоевые (например, спальни и домашняя церковь) и непокоевые (для застолий и приемов). Хозяйственные постройки часто соединялись с основным комплексом через галереи и переходы, и в них можно было попасть через подклеть. Над подклетью и горницей располагался терем — самая высокая часть здания, которая часто украшалась башенками-смотрильнями. Вокруг хором строились гульбища — галереи с парапетами и балкончиками. Крыльцо играло важную роль, служа местом для встречи гостей и прощания с ними перед отправлением в путь.

Современная копия Дворца царя Алексея Михайловича (2008–2010 гг.)

Современная копия Дворца царя Алексея Михайловича (2008–2010 гг.)

Луковичные купола и декоративная резьба

В период феодальной раздробленности на Руси появляется несколько значимых памятников культовой архитектуры, которые впоследствии будут примечены русским стилем. Князья, ощутившие самостоятельность, озаботились вопросами «украшения» своих владений. Славу Владимира и Суздаля составила белокаменная архитектура, наиболее интересная своей сложной декоративной резьбой. «Музеем белокаменной резьбы под открытым небом» можно назвать Дмитриевский собор во Владимире, чьи белоснежные известняковые стены декорированы рельефными изображениями святых, фантастических растений и животных. В перестроенном виде сохранился так же Успенский собор. И конечно нельзя не упомянуть о церкви Покрова на Нерли, одного из самых известных храмов России, возведенном в память о погибшем сыне князем Андреем Боголюбским.

Дмитриевский собор во Владимире (1194–1197 гг.)

Церковь Покрова на Нерли (1158/1165 г.)

В этих постройках стоит обратить внимание так же на форму куполов. Например, в Дмитриевском соборе купол имеет шлемовидную форму, т. е. это приземистый купол, чей диаметр не превышает диаметра барабана. Шлемовидная форма более старая, поскольку она отсылает к яйцевидным куполам Византии. А вот луковичные купола (те, чей диаметр больше, чем барабан) уже самобытная особенность русских культовых сооружений: весьма вероятно, что замена византийской формы на луковичную, имеет утилитарную причины — луковичная главка лучше приспособлена для дождливой и снежной погоды, потому как осадки в кладку проникают хуже. Точно установить, когда появились луковичные купола, нельзя. Но именно такой купол мы можем наблюдать на барабане церкви Покрова на Нерли. И именно такие купола будут у храмов, выполненных в русском стиле.

Слева: купол Покрова на Нерли Справа: Дмитриевского собора

Кроме того, и на Дмитриевском соборе, и на церкви Покрова на Нели, уже можно наблюдать такие «эксклюзивные» элементы русской архитектуры, как закомары и лопатки. В сочетании с каскадами кокошников они образуют очень характерный прием в русской храмовой архитектуре, который будет активно использоваться русским стилем. Но это уже следующий этап развития отечественного архитектурного искусства.

Архитектура единой Руси

Период феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига не способствовал развитию архитектурных процессов. Поэтому как только Русь избавляется от Орды, завершает процесс объединения русских земель и Москва становится столицей «вновь собранного» государства — кое-что значительное начинает происходить и в сфере архитектуры. Во времена правления Ивана III, того самого, что так удачно «постоял» на реке Угре и завершил собирание русских земель, в Россию стали приезжать европейские (чаще всего итальянские) мастера для перестройки Московского Кремля и возведения новых каменных зданий. Так, архитектор Аристотель Фиораванти полностью перестроил старый Успенский собор, выполнив его в традициях древнерусской архитектуры. Храм отличают шлемовидные купола, о которых уже упоминалось выше, и мощные стены с лопатками, о которых было упомянуло вскользь.

Успенский собор (1475–1479 гг., архитекторы — Аристотель Фиораванти, Яков Григорьевич Бухвостов)

Лопатки — это узкие вертикальные выступы на стене, похожие на европейские пилястры, но отличающиеся отсутствием капителей. Еще один характерный элемент русской храмовой архитектуры — апсиды — выступы, примыкающие к основному зданию. То есть на этом этапе мы уже наблюдаем тенденцию к «выпуклости» форм, отказ от монотонного ритма. Разумеется русский стиль эту особенности усугубляет тысячекратно, но здесь мы можем рассмотреть ее в зачатке.

Грановитая палата (1487–1491 гг., архитектор — Марк Фрязин, Пьетро Антонио Солари)

Хочется так же немного задержать внимание на Грановитой палате, построенной на территории кремля архитекторами Марком Фрязиным и Пьетро Антонио Солари. Это сооружение предназначалось для торжественных мероприятий и встреч «на высшем уровне». Один из фасадов палаты отделан «бриллиантовым» рустом, т. е. граненым камнем — еще один рельефный паттерн, адаптированный русским стилем. Кроме того, на современной Грановитой палате есть декор в виде наличников с растительным орнаментом. Но они появились здесь только в 1684 году.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (1555–1561 гг. имя архитектора доподлинно не установлено)

В рамках этого исследования наиболее важным архитектурным объектом является собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву или храм Василия Блаженного. В этом соборе мы уже не просто наблюдаем отдельные элементы/тенденции, перекочевавшие в русский стиль, а комплексный референс (в частности, трудно отрицать его схожесть со Спасом на Крови). Храм Василия Блаженного построили в честь взятия Казани в 1552 году; победа была одержана на следующий день после праздника Покрова Пресвятой Богородицы, поэтому храм освятили в его честь. Кто именно занимался строительством — остается открытым вопросом. Исторические источники упоминают зодчих Барму и Постника, но существует мнение, что это может быть один и тот же человек. Не исключено, что к строительству привлекали и иностранных специалистов.

Фрагменты собора Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву

Фрагменты собора Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву

Здание выглядит сложным, ведь с самого начала оно было спроектировано для всестороннего обозрения, т. е. не предполагалось четко выраженного главного фасада. Ансамбль состоит из девяти отдельных столпообразных церквей, которые располагаются на подклете с крылечками и галлереями. Эти церкви объединены в единое целое внутренней галлерей, окружающей центральную церковь, и внешней, обрамляющей все девять церквей. Церковь по середине имеет шатровое навершие, остальные восемь увенчаны луковичными куполами. В юго-восточном углу собора находится шатровая колокольня, построенная в XVII веке. В этот же период западная часть фасада усложняется двумя нарядными крыльцами с белокаменными лестницами. Еще позднее у собора появляются два придела в виде отдельных небольших храмов: в 1588 году к северо-восточной стороне собора была пристроена нижняя церковь святого Василия Блаженного, а в 1672 году рядом появилась церковь святого Иоанна Блаженного.

Купола собора Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву

Храм отличает многоцветность, и согласно некоторым предположениям, внешний вид храма Василия Блаженного должен напоминать «райские кущи», либо «святой град Иерусалим». Основная пестрота исходит от фигурных куполов, отличающихся друг от другом размером и отделкой. Луковичной формы они были не всегда — предполагается, что изначально они были шлемовидными. Согласно древним летописям, фигурные главы из луженого железа появляются в конце XVI в., а разноцветными их делают только во время ремонта 1780-х годов. Стоит так же обратить внимание на граненые главки — паттерн, только недавно рассмотренный нами на фасаде Грановитой палаты. Красочности храму добавляет и появившаяся в ХVII в. многоцветная «травчатая» роспись на галерее и крыльце. Еще один любопытны декоративный элемент — гирька. Она представляет собой перевернутую пирамидку/маятник, как бы «подвешенную» между двумя маленькими арками, соединяющимися в одну большую.

Фрагменты собора Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву

В этом соборе мы так же можем найти еще два характерных атрибута русского стиля. Во-первых, это кокошники — (в архитектуре) декоративный элемент в виде полукруглого или заостренного выступа, которыми собор Покрова Пресвятой Богородицы просто изобилует. Верхние ярусы всех церквей храма декорированы «поясками» разных по форме и величине кокошников. Во-вторых, это изразцы; изразцами называю керамический декор (чаще всего в виде рельефной плиточки), использующийся для облицовки стен. Это тоже довольно очевидный маркер русского стиля, но конкретно в декоре храма Василия Блаженного, изразцы представлены скромно. Они вписаны внутрь кокошника центральной церкви Покрова Пресвятой Богоматери и выполнены в форме дисков, звезд, наконечников, шариков, «языков». В изначальном варианте собора в строгой красно-белой расцветке, изразцы центральной церкви были единственными полихромными деталями.

Кокошники с изразцами собора Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву

Высочайший уровень декорированности и красочности, характерный для храма Василия Блаженного, не наблюдается в последующем «годуновском стиле». Здесь лишь повторяются и развиваются формообразующие элементы, такие как кокошники и закомары, которые можно увидеть на церкви Донской иконы Божией Матери в Донском монастыре и церкви Живоначальной Троицы в Хорошёве. Эти храмы украшены утончёнными пирамидами кокошников, отличающимися от их предшественников более устремлённой вверх формой. Кокошники подчеркивают и усиливают ритм, заданный полукруглыми (или заострёнными) навершиями наружного участка стен — закомарами. Закомары, повторяющие очертания внутренних границ свода, иногда путают с кокошниками из-за их схожей формы. Сочетание каскада кокошников и закомар продолжит активно использоваться зодчими в будущих культовых сооружениях.

Храм Живоначальной Троицы в Хорошеве (1596 г., архитектор — Фёдор Конь)

Узорочье

Красочность архитектуры времен Ивана Грозного и приемы «годуновской классики» сохраняются в архитектурном стиле, ознаменовавшем конец Смутного времени — Узорочье. Действующая по сей день церковь Святой Живоначальной Троицы в Никитниках считается эталоном русского узорочья. В ней воплотилось «все лучшее сразу»: кокошники, шатры, луковичные купола, крылечки, наружные галереи. Поэтому церковь, как и другие здания, созданные в стиле узорочья XVII века, ассоциируются со сказочными теремками в иллюстрациях к русским народным сказкам. По мнению некоторых исследователей, такая яркость была необходима для обретения «русского духа», для зрительного воплощения радости и величия Руси после преодоления тяжелых Смутных времен. Поэтому вполне логично, что отечественные архитекторы, находившиеся в поиске самобытной национальной архитектуры при формообразовании русского стиля, за образец чаще всего брали русское узорочье.

Церковь Святой Живоначальной Троицы в Никитниках (1628 г.)

С русским узорочьем тесно переплетаются русские «адаптации» стиля барокко. Европейский «вычурный» стиль, отличающийся своим размахом, обилием деталей и украшений, проникает в Россию в конце XVII века. Его первой ипостасью становится «нарышкинское барокко». Важно сделать оговорку, что европейское барокко сильно отличается от нарышкинского (схожесть преимущественно только концептуальная), поэтому некоторые исследователи считают его скорее логичным продолжением узорочья, нежели отсылкой к европейскому стилю. Нарышкинское барокко получило свое название благодаря фамилии заказчиков сооружений в соответствующем стиле — Нарышкиных, помимо этого отметившихся в истории благодаря родству с Петром I.

Слева: Храм Спаса Нерукотворного Образа, (1694–1697 гг. автор — Яков Бухвостов) Справа: Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях (1690–1694 гг. архитектор доподлинно не известен)

К нарышкинскому барокко относятся следующие сооружения: храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, построенный в 1690-х годах, храм Троицы Живоначальной в Троице-Лыкове (выделяющийся за общем фоне), храм Спаса Нерукотворного образа в селе Уборы, храм иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе, храм Святого Иоанна Воина на Якиманке и другие. На мой взгляд, важным аспектом является то, что во всех этих сооружениях присутвует «съедобность». Эти храмы похоже на многоуровневые, декорированные кремом торты. Впоследствии, схожее ощущение будет присутствовать в архитектуре в русском стиле; внешний вид Государственного исторического музея, Собора Петра и Павла в Петергофе, и, конечно, Спаса на крови, подсознательно отсылает к прянику.

Церковь иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе (возведен в конце XVII века)

Храм Троицы Живоначальной в Троице-Лыкове (1694–1697 гг., архитектор — Яков Бухвостов)

Пока в Москве и ее окрестностях возводились храмы в стиле нарышкинского барокко, в других регионах формировались свои локальные вариации этого стиля, например, тотемское, устюжское и строгановское барокко. У каждой из этих разновидностей есть свои уникальные черты, но в общем они напоминают московские образцы. Подкрепляя размышления о «съедобности», хочется привести в пример Рождественскую церковь в нижнем Новгороде из архитектуры в стиле Строгановского барокко. Разноцветный главки похожи на леденцы, а центральный купол будто украшен посыпкой для кулича.

Церковь Собора Пресвятой Богородицы (более известная как Рождественская или Строгановская), (1696–1719 гг., архитекторы: Роберт Яковлевич Килевейн, Лев Владимирович Даль)

Стилистическое происхождение палат Волковых-Юсуповых, расположенных на Большом Харитоньевском переулке в Москве тоже вызывает вопросы. Феликс Юсупов (один из владельцев палат) в своих мемуарах писал, что здание было построено еще для Ивана Грозного, однако историки архитектуры не вполне доверяют его словам. Весьма вероятно, что палаты относятся к концу XVII столетия, то есть к нарышкинскому барокко. Здание представляет из себя традиционный вариант хором на подклете, состоящих из нескольких корпусов (теремов) с крыльцом, маленькими башенками и наличниками, ярким колористическим решеним фасада и крышами, расписанными шашечкой.

Дворец Волковых-Юсуповых (дата возведения и архитектор доподлинно неизвестны)

Как уже упоминалось ранее, для узорочья было характерно использование изразцов. Этими керамическими плиточками оформляли не только интерьеры (например, для облицовки печей и каминов), но и декорировали фасады зданий. Полностью облицованный полихромными изразцами, Крутицкий Теремок — один из наиболее впечатляющих и экспериментальных примеров использования подобного декора. К сожалению, он стал последним подобным памятников столичных изразечников. Сотни плиток с замысловатыми растительными узорами складываются в огромный ковер фасада. Оконные наличники, напоминающие виноградную лозу, также выполнены из глины и покрыты цветной поливой. Все это превращает терем в огромную бриллиантовою шкатулку.

Крутицкий теремок (1693–1694 гг., архитектор — Ларион Ковалёв, майоликовую отделку фасада изготовили Осип Старцев и его сын Иван)

Последующие тенденции в русской архитектуре преимущественно уже не будут направлены на культивацию и развитие особенностей национального зодчества: «С приходом к власти Петра I в русской архитектуре совершается резкий поворот в сторону европейских образцов. Терема, хоромы, кокошники, нарышкинское барокко уходят в прошлое; возродятся они значительно позднее — уже в рамках стилизаций XIX столетия. Русская архитектура в XVIII — начале XIX века развивается в общих рамках европейской моды»[1]. Поэтому наше исследование перепрыгивает через столетие отечественной истории и обращается уже непосредственно к условиям формирования русского стиля.

Зарождение русского стиля. XIX век

Незадолго до появления русского стиля, в начале XIX века исторический контекст уже подтолкнул архитектуру к «патриотическим» поискам. Правда поначалу выразились они в русско-византийском стиле. Дело в том, что с воцарением Николая I (1825 год) задается новый идеологический вектор развития государства, укладывающийся в формулу «Православие, самодержавие, народность». Новый государь хотел воплотить этот принцип и во внешнем виде современных ему сооружений. Как и русский стиль, русско-византийское направление в архитектуре оглядывалась на постройки Древней и Средневековой Руси (которые тогда строились с оглядкой на Византийские храмы — отсюда и название). Но в отличие от русского, русско-византийский стиль лишь формально копировал стилистические приемы архитектуры прошлого и не всегда удачно и естественно применял их в постройках XIX века, подверженных ампирному влиянию. И все же вопреки критике русско-византийского стиля, обвиняющей его в бутофорной народности и нелепости, есть ряд великолепных работ этого периода.

1. Макет Большого Кремлевского дворца (1838–1849 гг. архитектор — Константин Тон) 2. Фрагмент Большого Кремлевского дворца (1838–1849 гг. архитектор — Константин Тон)

Одним из таких сооружений является Большой Кремлевский дворец авторства Константина Тона (в проекте принимали участие и другие зодчие — Н. Чичагов, П. Герасимов, Н.Шохин и др.). Территория Московского Кремля обновлялась многими правителями, возводившими архитектурные ансамбли для личного пользования и государственных нужд. К XIX веку возникла необходимость построить здание, которое бы соответствовало уже современным масштабам империи. Помимо этого требования, оно должно было так же органично вписаться в контекст исторической архитектуры Кремля. В результате, в период с 1838 по 1849 год был возведён Большой Кремлёвский дворец — русский терем в стиле ампир. Обильно декорированные двухъярусные «каменные хоромы» отличаются строгостью форм и четким архитектурным ритмом. Дворец в наиболее выгодном ракурсе выставляет характерные особенности николаевского русско-византийского стиля.

И все-таки со смертью Николая I зодчие наконец получают возможность отказаться от условностей русско-византийского стиля и в более свободной форме осуществлять поиск национальной архитектурной идентичности: «…в противовес искусственности, навязанной свыше, возник стиль с теми же характерными деталями, но более свободный, разнообразный и яркий»[1]. Начинает складываться русский стиль.

Заключение

Слева–направо: Церковь Воскрешения Лазаря, Церковь Покрова на Нерли, Храм Василия Блаженного, Церковь Покрова Богоматери в Филях.

Мы рассмотрели то, как постепенно, сквозь века, складывался русский стиль, разобрали, из каких характерных элементов русского зодчества он собирался и остановились на самых первых попытках найти форму русского стиля в начале и середине XIX века. Русский стиль представляет собой коллаж из деревянного зодчества с его теремками, крылечками, башенками и декоративной резьбой; из рельефов белокаменных новгородских храмов и луковичных главок; из красочного Русского узорочья, собора Василия Блаженного и годуновских кокошников. Наконец, русский стиль был вдохновлен нарастающей национально-патриотической идеей в обществе начала XIX столетия. Из этих кусочков русской культуры сформировалась сказка о том, как выглядит национальная русская архитектурная идентичность. И невероятно гордо наблюдать, насколько яркой, праздничной и самобытной она получилась.

Библиография

- Русский стиль в архитектуре. От терема до Казанского вокзала. — Москва: Эксмо, 2024. — 272 с.

- О русском деревянном зодчестве // TATLIN URL: https://tatlin.ru/articles/o_russkom_derevyannom_zodchestve (дата обращения: 16.11.2024).

- Архитектура и живопись Покровского собора // Государственный исторический музей URL: https://shm.ru/arkhitektura-i-zhivopis-pokrovskogo-sobora/ (дата обращения: 19.11.2024).

[1] — цитата из книги «Русский стиль в архитектуре. От терема до Казанского вокзала» (Москва: Эксмо, 2024), 52 страница [2] — цитата из книги «Русский стиль в архитектуре. От терема до Казанского вокзала» (Москва: Эксмо, 2024), 143 страница

Источники изображений