РОССИЙСКИЙ ПАВИЛЬОН НА ВЕНЕЦИАНСКОЙ БИЕННАЛЕ

ФЕНОМЕН БИЕННАЛЕ

С момента появления первых музеев мир сильно изменился, и это не могло не отразиться на выставочных практиках. Современный мир становился всё более глобальным, и появился запрос на глобальные выставки. Крупные музеи уже не могли стать пространством для радикальных экспериментов и высказываний, потому что стали пониматься скорее как бизнес-проекты, которым надо поддерживать свой статус и сохранять репутацию. Альтернативой стали большие всемирные выставки, проходящие с периодичностью от 2 до 5 лет — это идеальный срок для воплощения масштабных проектов, которые при этом не потеряют своей актуальности. Помимо всего прочего, биеннале удовлетворяет возникшую потребность в представлении искусства не как объекта потребления, а как способа фиксации состояния и проблем современного общества. Произведения теперь являются реакцией на происходящие культурные, социальные и политические процессы.

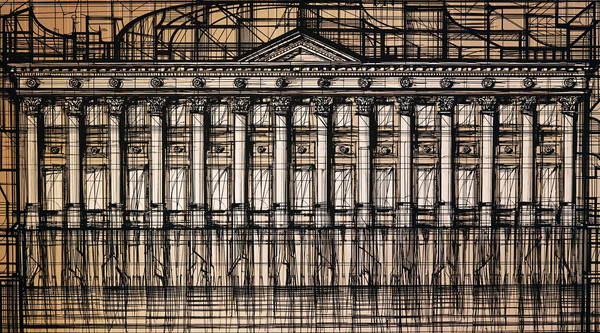

Итальянский павильон на Венецианской биеннале

За прошедшие годы такой формат приобрёл бешеную популярность. Посещаемость самых крупных биеннале составляет сотни тысяч людей, появляется даже такое понятие как «биеннальный туризм». Карцева Е.А. в книге «Динамика художественной выставки. Культурная интерпретация» пишет о том, что современная художественная эпоха трактуется как биеннальная и что биеннале задают курс развития искусства. Это бесспорно так, и существует много примеров того, как участие художника на биеннале делило его карьеру на «до» и «после».

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПАВИЛЬОНА

Наиболее авторитетной из всех биеннале считается Венецианская. Она впервые прошла в 1895 году, и в первые годы у стран не было своих павильонов, только отдельные залы. В 2009 году Россия начала думать о собственном павильоне, но разрешение на его строительство было получено только в 1913 году. Место было выбрано крайне удачно, на главной аллее и с видом на лагуну. Уже в 1914 году строительство было завершено и состоялось торжественное открытие, которое впоследствие вошло в историю биеннале как «самое важное событие довоенного периода».

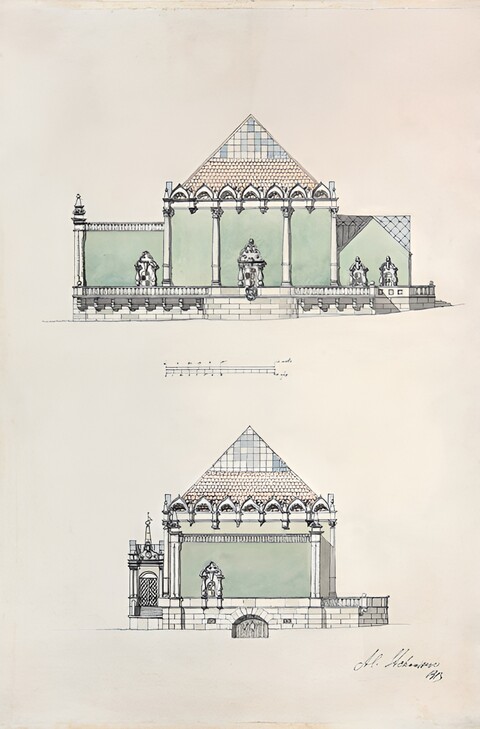

Российский павильон на Венецианской биеннале, эскиз Алексея Щусева

АРХИТЕКТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ПАВИЛЬОНА

Павильон был спроектирован архитектором Алексеем Щусевым в «русском стиле», за что неоднократно подвергался критике первые годы: «Новый безликий павильон работы архитектора Щусева… выполнен в национальном русском стиле XVIII века, полностью переиначившим наши архитектурные формы. Здесь в Венеции это выглядит несколько инфантильно. Если бы он был оформлен в красивейшем, аристократичном, выразительном, ярком и золоченом стиле Х века, которым великие итальянские архитекторы, такие как Растрелли и Кваренги, облагородили русское зодчество от Киева до Петербурга, то была бы достигнута гармония. Окруженный деревьями, он бы более соответствовал нашему вкусу, нежели этот грубый диссонанс». На это комиссар павильона Федор Бернштам отвечал: «Это стиль времен Петра Первого, который ввел в России моду на европейскую живопись; идея красивая, стиль тоже».

Российский павильон на Венецианской биеннале, 1914

Российский павильон на Венецианской биеннале, 1914

Павильон стал первым не временным, а постоянным выставочным пространством России за границей, и сейчас остаётся одной из самых лучших площадок для презентации российского искусства.

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С БИЕННАЛЕ

На время существования СССР Российский павильон стал павильоном СССР. С 1935 по 1955 годы он пустовал из-за отказа правительства принимать участие в выставке, а с 1956 по 1976 там выставлялся исключительно соцреализм. Работы брались в основном из хранилищ Министерства культуры и Союза Художников, и проходили строжайший отбор. Художники приезжали на биеннале очень редко, и только если их работы составляли большую часть экспозиции.

Илья Кабаков «Ответы экспериментальной группы», 1970–1971

В 1977 году куратор Карло Рипа ди Меана посвятил основной проект биеннале теме инакомыслия в Советском союзе и Восточной Европе. Это привело к огромному политическому скандалу, поскольку СССР не давало согласия на такую выставку, и угрожало Италии тем, что после её проведения никакие страны Союза не будут принимать участия в Биеннале. После 77 года Советский Союз и правда отказывался от участия несколько лет.

Выставка получила название «Биеннале диссидентов» или «Биеннале несогласных». В ней приняли участие работы таких художников, как Эрик Булатов, Анатолий Зверев, Илья Кабаков, Андрей Монастырский и Оскар Рабин. Всего было представлено около 100 художников. В предисловии к каталогу выставки куратор Карло Рипа ди Меана пишет: «Венецианская Биеннале впервые представляет на этой выставке (и в этой книге) наиболее широкий и полный (из всех, до сих пор подготовленных) обзор изобразительного искусства Советского Союза. Мы пытались способствовать восстановлению единства основного культурного пространства СССР. Того единства, которому другие хотят помешать, которое хотят разрушить, уничтожить, подвергая некоторых художников и критиков цензуре, принуждая их к молчанию, к изгнанию».

Эрик Булатов «Осторожно», 1973

В дополнение к выставкам в тот год прошло множество концертов, кинопоказов и поэтических чтений советских интеллектуалов и деятелей культуры. Там в том числе были показаны фильмы Сергея Параджанова («Тени забытых предков») и Андрея Тарковского («Сталкер»).

Стоит отметить, что выставка получилась очень западно центричной, поскольку демонстрировала произведения только тех художников, которые к тому времени уже были знакомы Европе и Америке. Проект хотел максимально объективно взглянуть на искусство СССР, но в итоге вышел очень субъективным, сконцентрированным на том, как Запад видит искусство диссидентов, причём исключительно московских и петербургских.

Сегодня информация об этой биеннале (как и о биеннале 1974 года, которая была посвящена революционным событиям в Чили), отсутствует в официальных данных Венецианской биеннале из-за дипломатических разногласий.

ПРОЕКТЫ, ПЕРЕОСМЫСЛЯЮЩИЕ ПАВИЛЬОН

В постсоветское время дискурс вокруг павильона обнаруживает двойственную природу. С одной стороны, павильон воспринимается чисто технически — как здание, функция которого состоит в показе произведений. Но в последние десятилетия стало ясно, что он не отвечает международным музейным стандартам в области безопасности и сохранности, поэтому в 2009 году, как альтернатива дорогостоящей реставрации, была предложена его полная реконструкция. Однако такой вариант оказался невозможен из-за статуса исторического памятника, присвоенного зданию. И это обстоятельство подводит ко второму типу дискурса вокруг павильона, а именно к его восприятию как произведения искусства, инструмента исследования или художественного проектирования. Во многом начало этому положил Илья Кабаков, когда в 1993 не стал использовать павильон как площадку для экспонирования произведения, а сделал его частью инсталляции.

Илья Кабаков «Красный павильон», 1993

«Красный павильон» Ильи Кабакова на биеннале 1993 года — один из сильнейших проектов России не только на биеннале, но и в целом за рубежом. В тот год павильон находился в полуразрушенном состоянии, и денег на проект было выделено очень мало. Решили предоставить весь павильон Кабакову. Он обыграл тогдашнее состояние павильона, заполнив его ещё больше строительным мусором. Зритель шёл через полуразрушенные залы, и выходил на балкон, с которого открывался вид на сад. В этом саду Кабаков соорудил маленький красно-розовый павильончик, покрытый символами Советского Союза. Этот проект очень точно отражал состояние мира в первые годы после развала советского союза, и был высоко оценен критиками.

В последующие года вмешательства в структуру павильона становились всё более заметными, наружные стены перекрашивались, в полу вырезался люк, и в итоге павильон стал неузнаваемым как внутри, так и снаружи.

НЕДАВНИЙ ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАВИЛЬОНА

В 2020 году был объявлен конкурс OPEN! на проект реконструкции российского павильона. Планировалось переосмыслить не только сам павильон как объект, но и как институцию.

Российский павильон после реконструкции, 2020

По изначальной задумке Щусева выставочное пространство и его окружение должны были взаимопроникать друг в друга и существовать в гармонии: с балкона открывался вид на лагуну, через стеклянную крышу проникал свет и освещал всё пространство павильона, из проёмов на нижнем этаже открывался вид на сады. Изначально цвет павильона должен был быть зелёным, чтобы здание органично вписывалось в окружающую её природу. Но после Второй Мировой Войны фасад перекрасили в охристый, а большинство дверных и оконных проёмов заделали, павильон стал замкнутым и враждебным своему окружению и больше не отражал изначального замысла.

В манифесте 2020 года было сказано, что павильон России «сформирует новый пространственный договор посредством открытого и непрерывно меняющегося диалога между теми, кто будет жить и работать в павильоне, — от ученых до рабочих, от дизайнеров до общественных деятелей, — и аудиторией, которая сможет участвовать в происходящем и максимально вовлеченно использовать павильон в качестве проводника доступа, дискуссии и знания».

Российский павильон после реконструкции, балкон, 2020

Российский павильон после реконструкции, вид на лагуну, 2020

Проводившие конкурс хотели сформировать команду единомышленников, и поэтому победителей могло быть несколько — в итоге ими стали выпускница школы МАРШ, архитекторы из Японии, художники, музыканты, гейм-дизайнеры и многие другие — все они объединились, чтобы создать пространство для дискуссии и коллективного взаимодействия. Проектом России на биеннале 2020 года должно было стать это взаимодействие: по плану на время проведения выставки внутри русского павильона должна было открыться мастерская, в которой архитекторы и художники разрабатывали бы проект реконструкции.

Российский павильон после реконструкции, 2020

Кураторы того года задаются вопросами: «А нужна ли павильону экспозиция? Может быть, пора отказаться от экспонатов? Найти новый подход к выставкам как таковым?». Но на идее создания мастерской внутри павильона они не останавливаются: «временная студия должна одновременно служить местом работы, оборудованным рабочими местами<…>; открытым архивом, позволяющим узнавать как о самом павильоне, так и о процессе создания нового выставочного пространства; и площадкой для встреч, публичных мероприятий и перформансов. В целом она должна выполнять агрегирующую функцию, способствуя „перекрестному опылению“ между всеми вовлеченными в процесс участниками».

Российский павильон после реконструкции, 2020

Все эти идеи очень созвучны современным архитектурным тенденциям. Не нужно строить новое, если можно реконструировать старое, не разрушать, не создавать новое, а переосмыслять старое, раскрывая скрытый потенциал чего-то уже существующего.

К сожалению, воплотить перформанс с коллективным действием не удалось в полной мере из-за пандемии и отмены биеннале того года. Но павильон был реконструирован к 2021 году. Самым заметным изменением стало возвращение к Щюсевскому зелёному. Оконные и дверные проёмы были вновь открыты, открылась так же выходящая на лагуну терраса, появились новые арочные проёмы. Отверстие, которое осталось в полу после одной из выставок, теперь можно либо скрыть модульным паркетом, либо вновь открыть и соединить этажи световым колодцем.

Российский павильон после реконструкции, 2020

Кроме самой реконструкции был создан интерактивный сайт павильона, проводились многочисленные дискуссии и записывались подкасты, в которых участники размышляли о роли музея в современном мире и многом другом. Японские иллюстраторы создали серию работ, посвящённых реконструкции. Так же реконструкция осмыслялась через серии фотографий и даже видеоигры, и посмотреть и почитать про всё подробнее можно как раз на получившемся сайте.

Сегодня павильон РФ как обновленная институция действует, исходя из принципов заботы и открытости, максимально внимательно и отзывчиво поддерживая связи между архитектурой реальной и виртуальной, между людьми и экосистемами.

ИСТОЧНИКИ: