«Архитектура Всемирных выставок: от Хрустального дворца до павильонов Венец

«Архитектура Всемирных выставок: от Хрустального дворца до павильонов Венецианской биеннале».

Введение

1. Актуальность темы

История Всемирных выставок — это история того, как человечество представляло себе собственное будущее. С середины XIX века выставки стали символом эпохи индустриализации, технических открытий и культурного обмена. Они не только демонстрировали достижения науки и промышленности, но и создавали визуальный образ прогресса, который был понятен миллионам посетителей со всего мира.

Особую роль в этом процессе сыграла архитектура выставочных павильонов. Каждый павильон являлся не просто временным зданием, а манифестом эпохи — выражением её идеалов, технологий и художественного вкуса. От стеклянного Хрустального дворца Джозефа Пакстона до концептуальных инсталляций национальных павильонов Венецианской биеннале — архитектура выставок прошла путь от индустриального чуда до инт

2. Цель и задачи исследования

Цель работы — проследить эволюцию архитектуры Всемирных выставок от середины XIX до начала XXI века и выявить, каким образом архитектура служила выражением идеалов прогресса, национальной идентичности и художественного новаторства.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. Рассмотреть исторические предпосылки возникновения Всемирных выставок и их архитектурных форм.

2. Проанализировать ключевые примеры выставочных павильонов XIX–XXI веков.

3. Определить взаимосвязь между архитектурными идеями, технологиями и идеологическими установками эпохи.

4. Сопоставить визуальные и концептуальные различия между павильонами индустриальной, модернистской и постмодернистской эпох.

5. Показать, как современная выставочная архитектура трансформирует традиции прошлого, переосмысляя их в контексте глобального и экологического сознания.

3. Объект и предмет исследования

Объектом исследования является архитектура Всемирных выставок и крупных художественных экспозиций Европы XIX–XXI веков.

Предмет исследования — визуально-архитектурные особенности выставочных павильонов как носителей культурных, технологических и идеологических смыслов.

4. Методы исследования

В работе применяются следующие методы:

Историко-хронологический метод — для анализа архитектурных решений в контексте времени и общественных процессов.

Визуальный анализ — для изучения композиции, формы, материала и символики архитектуры.

Сравнительно-типологический метод — для выявления общих закономерностей и различий в архитектуре выставок разных эпох.

Иконологический подход — для интерпретации архитектуры как визуального языка, выражающего культурные и идеологические смыслы.

5. Степень изученности темы

Проблематика архитектуры Всемирных выставок активно исследуется с конца XX века. Среди наиболее значимых трудов — работы Питера Гринхалха («Ephemeral Vistas: The Expositions Universelles, Great Exhibitions and World’s Fairs», 1988), Рейнера Бенхэма («Theory and Design in the First Machine Age», 1960), а также современные исследования, посвящённые архитектуре модернизма и постмодернизма (в частности, публикации на сайтах ArchDaily, Dezeen, ExpoMuseum и др.).

Тем не менее, в отечественной научной традиции тема архитектуры Всемирных выставок часто рассматривается лишь фрагментарно — либо как часть истории инженерных достижений, либо как элемент культурной дипломатии. Между тем, именно визуально-пространственный аспект этих сооружений раскрывает их подлинное значение — как медиаторов между идеей и обществом, между утопией и реальностью.

6. Новизна работы

Новизна исследования заключается в комплексном подходе к анализу архитектуры Всемирных выставок как феномена визуальной культуры. Работа рассматривает павильоны не только с точки зрения архитектурной формы, но и как средства коммуникации, визуально передающие идеологию и мировоззрение своего времени.

Особое внимание уделяется сопоставлению ранних индустриальных сооружений (например, Хрустального дворца) с современными концептуальными павильонами биеннале и EXPO, что позволяет проследить непрерывность и трансформацию визуальных кодов в европейской архитектуре.

7. Источниковая база

Основные источники исследования включают:

архивные изображения и планы павильонов (Wikimedia Commons, Beinecke Library, Royal Parks Archive, Musée d’Orsay);

каталоги Всемирных выставок и Венецианской биеннале;

современные исследования архитектуры на ресурсах ArchDaily, Dezeen, ExpoMuseum;

теоретические труды по архитектуре модернизма и выставочной культуре (Гринхалх, Бенхэм, Садовская, Лисовский и др.).

8. Структура работы

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы и приложений. Во введении обосновывается актуальность и цели исследования. Первая глава посвящена архитектуре индустриальной эпохи (1851–1900). Вторая глава рассматривает выставки как инструмент национальной и идеологической репрезентации (1900–1939). Третья глава исследует архитектуру модернизма и утопические проекты середины XX века. Четвёртая глава анализирует постмодернистскую и современную выставочную архитектуру, включая павильоны Венецианской биеннале и EXPO XXI века. Пятая глава содержит сравнительный визуальный анализ, выявляющий основные тенденции и символику. В заключении подводятся итоги и формулируются выводы. Приложения включают фотоматериалы, планы и иллюстрации.

9. Логика исследования

Исследование строится по хронологическому и тематическому принципу — от появления первой Всемирной выставки в Лондоне в 1851 году до современных павильонов начала XXI века. Такой подход позволяет проследить не только архитектурную эволюцию, но и смену визуальных идеалов — от культа техники и прогресса к поиску смыслов и устойчивости.

ГЛАВА 1. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭПОХА (1851–1900): РОЖДЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

1.1. Исторический контекст возникновения Всемирных выставок

Первые Всемирные выставки XIX века стали своеобразным зеркалом эпохи индустриальной революции. Европа, вступившая в век машин, искала новые формы самовыражения, новые символы своего прогресса и культурного превосходства. В этот период выставки выполняли сразу несколько функций: они демонстрировали достижения промышленности, науки и искусства, служили средством дипломатии и — что особенно важно — формировали визуальный образ современности.

Выставочные пространства стали ареной для архитектурных экспериментов, которые соединяли утилитарность инженерии и выразительность искусства. Архитектура, ранее ориентированная на долговечность и монументальность, в рамках выставок приобрела новое качество — временность. Это породило совершенно особый тип архитектуры — архитектуру эфемерного, или «архитектуру-праздник», где каждое здание представляло собой символическое выражение идей своего времени.

Первая Всемирная выставка, открытая в Лондоне в 1851 году, положила начало целой эпохе, где архитектура стала языком индустриальной утопии. Именно здесь были впервые реализованы принципы массового производства, модульности и рациональности, ставшие основой архитектуры XX века.

Хрустальный дворец Пэкстона

1.2. Хрустальный дворец (Crystal Palace, Лондон, 1851)

Хрустальный дворец, спроектированный Джозефом Паксоном для Великой выставки 1851 года, считается отправной точкой истории современной выставочной архитектуры. Это было грандиозное здание длиной почти 600 метров, созданное из стекла и железа — материалов, ранее применявшихся только в промышленном строительстве.

Главной особенностью проекта стала модульность конструкции: дворец состоял из повторяющихся металлических секций, что позволило возвести его за считанные месяцы. Каждая деталь изготавливалась заранее, а затем собиралась на месте, словно гигантский конструктор.

Эта рациональность формы и технологии воплощала дух нового века — века машин и систем. Хрустальный дворец был не просто зданием, а манифестом индустриальной революции. Он символизировал веру в прогресс, разум и бесконечные возможности инженерии.

С архитектурной точки зрения, Пакстон создал пространство, где свет стал главным строительным материалом. Сквозь стеклянные стены внутрь проникали солнечные лучи, превращая экспозицию в сверкающий «город будущего». Такое взаимодействие света, стекла и железа создало совершенно новый тип архитектурного опыта — прозрачного, воздушного, динамичного.

Современники видели в этом здании воплощение утопии — гармонии между природой и машиной. Недаром здание строилось вокруг существующих деревьев в Гайд-парке: природа и техника здесь не противоречили, а дополняли друг друга.

Хрустальный дворец оказал огромное влияние на развитие архитектуры модернизма. Его принципы — рациональность, функциональность, простота конструкции — стали основой эстетики XX века. Архитекторы вроде Миса ван дер Роэ или Ле Корбюзье видели в нём источник вдохновения и прообраз «нового архитектурного порядка».

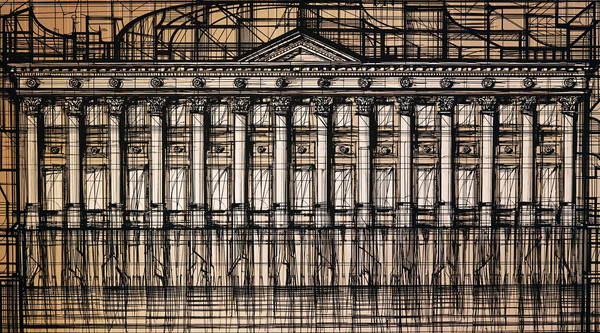

Париж. Всемирная выставка, 1889 г. Галерея машин Ш. Дютер, Контамен. Схема конструкции и фрагмент опоры

1.3. Парижские выставки и культ индустриального прогресса

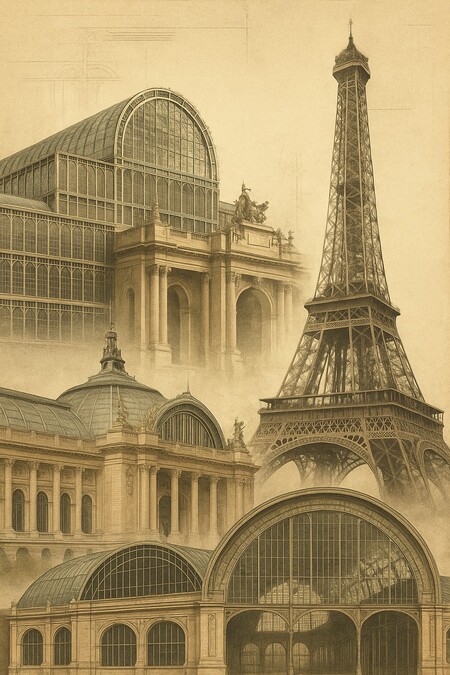

После триумфа Лондона Франция быстро переняла инициативу. Париж стал столицей выставочной культуры Европы: здесь прошли грандиозные выставки 1855, 1867, 1878, 1889 и 1900 годов.

Именно во Франции архитектура выставок приобрела черты национального представительства — каждая страна стремилась выразить свою силу и культурную идентичность через визуальную форму павильона.

На выставке 1855 года появился Дворец промышленности (Palais de l’Industrie) — монументальное сооружение из железа и камня, предвосхитившее синтез инженерии и академического стиля. В отличие от прозрачного Хрустального дворца, он сохранял черты традиционной монументальности, соединяя индустриальную эстетику с декоративностью французского классицизма.

К концу века архитектура выставок становится более смелой, дерзкой и масштабной. Париж 1889 года стал настоящей ареной технического соревнования. Здесь появился Дворец машин — здание с самой большой на тот момент металлической аркой, перекрывающей пролёт длиной более 110 метров. Его конструкция поражала воображение, а интерьеры были наполнены светом и воздухом — явное наследие идей Пакстона.

Главным символом выставки, конечно, стала Эйфелева башня, возведённая Гюставом Эйфелем. Первоначально задуманная как временная конструкция, она стала иконой не только Парижа, но и всей индустриальной эпохи. Башня воплотила веру человека в технологию, в то, что инженерия может быть столь же прекрасной, как искусство.

Для европейского сознания Эйфелева башня стала архетипом современности — знаком того, что искусство и техника отныне идут рука об руку.

1.4. Декоративность и оптимизм выставки 1900 года

Парижская выставка 1900 года стала кульминацией XIX века — последним праздником Belle Époque. Здесь были построены Большой и Малый дворцы (Grand Palais и Petit Palais) — здания, соединившие в себе стекло, металл и камень. Их архитектура символизировала переход от индустриального к декоративному восприятию архитектуры.

Большой дворец, с его огромным стеклянным куполом и изящными металлическими арками, стал символом «нового классицизма» — гармонии инженерии и художественной формы. Он воплощал эстетический оптимизм и веру в безграничные возможности техники, при этом сохранял декоративную роскошь, столь характерную для конца XIX века.

Эта выставка подвела итог индустриальной эпохи: архитектура прогресса превратилась в архитектуру красоты. Отныне выставочные сооружения стремились не только впечатлять размерами, но и формировать эмоциональное и эстетическое переживание.

1.5. Значение архитектуры Всемирных выставок XIX века

Выставочные сооружения XIX века можно рассматривать как лаборатории архитектурных идей. В них впервые появились решения, которые позже определили лицо модернизма:

использование стандартных элементов и модульных систем;

лёгкие металлические конструкции;

стеклянные фасады и большие световые пространства;

новая эстетика рациональности и функциональности.

Вместе с тем, эти здания сохраняли символическую нагрузку — они были храмами прогресса, где технологии становились объектом эстетического созерцания. Таким образом, архитектура Всемирных выставок XIX века соединила две, казалось бы, противоположные тенденции: утилитаризм инженерии и эмоциональность искусства.

Она сформировала представление о выставке как о пространстве, где человек может «увидеть будущее» — не через картины или скульптуры, а через архитектуру.

1.6. Выводы к главе 1

Архитектура первых Всемирных выставок XIX века стала важнейшим шагом в формировании визуального языка современной Европы. Хрустальный дворец, Дворец машин, Эйфелева башня и Большой дворец в Париже стали символами новой эпохи — эпохи, где материал, форма и идея впервые слились в единую художественную систему.

Именно в этих сооружениях впервые проявился принцип, ставший основой модернизма: «форма следует функции». Если раньше архитектура служила вневременным идеалам красоты, то теперь она отражала конкретное историческое состояние общества — его веру в технологический прогресс, рациональность и светлое будущее.

Таким образом, выставочная архитектура XIX века открыла путь всему XX столетию — от утопических павильонов модернизма до концептуальных пространств постмодернизма.

ГЛАВА 2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ И ИМПЕРСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ (1900–1939)

2.1. Переход от индустриальной к национальной архитектуре

Если в XIX веке архитектура Всемирных выставок прежде всего отражала веру в индустриальный прогресс, то в начале XX века она постепенно превращается в средство культурной и политической репрезентации. Павильоны теперь символизируют не просто технологические достижения, но и национальную идентичность, «визитную карточку» государства на международной арене.

Этот переход совпал с эпохой усиления национальных конкуренций, колониальной экспансии и борьбы за мировое влияние. Каждая страна стремилась не только продемонстрировать свои промышленные успехи, но и утвердить собственное эстетическое превосходство. Архитектура выставок стала инструментом дипломатии, а павильон — пространством идеологического высказывания.

катаемся на двигающихся тротуарах

2.2. Парижская выставка 1900 года: торжество Belle Époque

Выставка 1900 года в Париже стала не только итогом XIX века, но и торжеством эпохи Belle Époque — «прекрасной эпохи» европейского оптимизма. Здесь впервые проявилось стремление объединить индустриальные и художественные достижения в рамках одной гармоничной визуальной системы.

Крупнейшими архитектурными символами выставки стали Большой и Малый дворцы (Grand Palais и Petit Palais), возведённые на Елисейских Полях. Их архитектура объединила в себе классические формы и новейшие инженерные технологии. Стеклянные купола, металлические арки и декоративные фасады из камня и мозаики создавали образ «нового классицизма» — великолепного, но рационального.

Grand Palais стал метафорой самой эпохи — внешне торжественной, а внутри опирающейся на точный инженерный расчёт.

Париж 1900 года можно рассматривать как кульминацию индустриального оптимизма: техника и красота, функция и форма здесь впервые соединились на равных. Но под этим внешним блеском уже ощущалось предчувствие перемен — в скором времени на первый план выйдет не демонстрация роскоши, а визуальная экспрессия национального характера.

2.3. Национальные павильоны как средство самопрезентации

На выставках начала XX века архитектура всё чаще превращалась в символ государства. Каждая страна стремилась выразить в архитектуре павильона своё историческое наследие, традиции, культурный стиль.

Так, на выставке 1900 года соседствовали павильоны в духе мавританского Востока, неоклассической Италии, готической Германии, скандинавского модерна и российского «неорусского» стиля. Эта архитектурная «энциклопедия» народов Европы создавала визуальный образ имперского мира, разделённого, но единым в вере в прогресс.

Постепенно складывается особый жанр — национальный павильон, который должен не только вместить экспонаты, но и сам стать экспонатом. Архитектура перестаёт быть нейтральным фоном: она становится носителем идеологического содержания, где каждая форма, орнамент и материал имеют символический смысл.

павильон Россия

2.4. Выставка декоративных искусств 1925 года: рождение стиля ар-деко

Парижская выставка 1925 года — Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes — стала важным рубежом в истории архитектуры. Здесь сформировался стиль, получивший название ар-деко — «искусство декоративное и индустриальное».

Ар-деко синтезировал эстетику машинной эпохи и художественной изысканности. Архитектура павильонов сочетала геометрическую чёткость и богатый орнамент, гладкие поверхности и роскошные материалы: бронзу, стекло, мрамор, эмаль.

Особое внимание привлекли павильоны Франции, СССР и Австрии, где чёткие ритмы фасадов и символика индустриального труда соединялись с декоративным блеском. Ар-деко стал последней универсальной формой архитектурного оптимизма до катастрофы Второй мировой войны.

Paris, 1925: Art Dèco gazzled the World / L’Art Déco abbagliò il mondo Art Déco Exposition Inter

2.5. Парижская выставка 1937 года: архитектура идеологий

Выставка 1937 года (Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne) стала ареной архитектурного противостояния тоталитарных держав. Главным событием стало расположение напротив друг друга Павильона СССР (арх. Борис Иофан) и Павильона Германии (арх. Альберт Шпеер) на площади Трокадеро.

Эти два сооружения воплотили два противоположных идеологических мира, но использовали один и тот же язык монументальной архитектуры. Обе постройки отличались мощной симметрией, вертикальной направленностью и строгой геометрией.

Павильон СССР венчала скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», устремлённая вперёд — символ коллективного труда и революционного будущего.

Павильон Германии возвышался массивной башней с имперским орлом и свастикой — олицетворением власти и дисциплины.

Эта визуальная дуэль превратила Парижскую выставку в архитектурный театр политических идеологий. Архитектура здесь перестала быть нейтральной: она стала оружием пропаганды, инструментом внушения и визуального доминирования.

Несмотря на противоположность политических смыслов, оба павильона принадлежали к одной эстетической парадигме — парадигме тоталитарного монументализма, где форма служит утверждению силы и порядка.

2.6. Архитектура выставок как зеркало политической эпохи

В первой трети XX века архитектура Всемирных выставок отражала не столько технологические достижения, сколько психологию эпохи — её стремление к самоутверждению, к созданию визуального образа власти и национального величия.

Если Хрустальный дворец выражал универсальные идеалы прогресса, то павильоны 1900–1939 годов демонстрировали разделённость мира. Каждое государство говорило на своём архитектурном языке: Франция — о красоте и традиции, Германия — о силе и порядке, СССР — о коллективном будущем, Италия — о возрождении империи, Скандинавия — о чистоте и гуманизме.

Архитектура становилась не просто формой, но и манифестом национальной идеи. Эта тенденция подготовила почву для более позднего явления — архитектуры модернизма, где поиски универсального языка вновь сменят идеологические декларации.

Противостояние фашистской Германии и СССР

2.7. Выводы к главе 2

Архитектура Всемирных выставок первой половины XX века эволюционировала от индустриального универсализма XIX века к национально-идеологическому символизму. Выставочные павильоны стали визуальными эмблемами государств, воплощающими их идеалы и амбиции.

Парижские выставки 1900, 1925 и 1937 годов образуют последовательную триаду:

1900 — оптимизм и художественный синтез,

1925 — декоративный индустриализм,

1937 — идеологическая монументальность.

Именно в этот период архитектура окончательно осознала себя как язык визуальной политики, способный формировать образ нации и транслировать идеологию через форму и пространство.

Эта глава завершает эпоху классических павильонов и подготавливает почву для архитектуры модернизма, где в центре внимания вновь окажутся универсальные формы, технология и рациональность.

ГЛАВА 3. МОДЕРНИЗМ И АРХИТЕКТУРА УТОПИИ (1940–1970)

3.1. Исторический контекст: архитектура послевоенного мира

После разрушительных войн первой половины XX века человечество оказалось на пороге новой эпохи. Индустриальный оптимизм и национальные декларации уступили место поиску универсального языка архитектуры, свободного от идеологических и исторических догм.

Мир вступил в период восстановления, и архитектура снова стала символом надежды и будущего. Всемирные выставки и международные экспозиции послужили идеальной площадкой для этих поисков — они позволяли архитекторам экспериментировать с новыми формами, материалами и пространственными концепциями.

В этот период рождается модернизм — архитектурное направление, провозгласившее принципы рациональности, функциональности и чистоты формы. Если в XIX веке архитектор восхищался машиной, а в начале XX века — нацией, то теперь он стремился построить универсальный язык человечества.

Главная идея модернизма заключалась в том, что архитектура должна быть простой, логичной и честной. Форма больше не украшает — она выражает функцию и идею. Выставки середины XX века стали ареной, где эти принципы воплотились в материале, превращаясь в реальные образы утопического будущего.

Немецкий павильон на выставке в Барселоне

3.2. Барселонский павильон (1929, Мис ван дер Роэ)

Одним из первых манифестов модернистской архитектуры стал Павильон Германии на Международной выставке в Барселоне 1929 года, спроектированный Людвигом Мис ван дер Роэ. Хотя эта постройка немного предшествует периоду послевоенного модернизма, она заложила его концептуальные основы.

Мис создал здание, полностью лишённое декоративности и национальной символики. Павильон состоял из простых горизонтальных плоскостей — тонких стен, стеклянных перегородок, и плавно текучего пространства без чётких границ. Материалы — мрамор, оникс, хромированная сталь и стекло — создавали ощущение прозрачности и покоя.

«Less is more» — «Меньше значит больше», — этот афоризм Миса стал лозунгом модернизма.

Барселонский павильон воплощал идею архитектуры как опыта, а не как монумента. Пространство здесь становится метафорой открытого и гармоничного мира, где человек свободен.

После Второй мировой войны этот принцип будет воспринят как гуманистическая альтернатива тоталитарной монументальности 1930-х годов.

Немецкий павильон на выставке в Барселоне

Немецкий павильон на выставке в Барселоне

3.3. Послевоенные выставки и культ технологии

Послевоенные десятилетия ознаменовались бурным ростом технологий, освоением космоса, массовым производством и верой в науку. Эта вера вновь нашла отражение в архитектуре Всемирных выставок.

Выставка в Брюсселе 1958 года (Expo 58) стала символом оптимизма и веры в науку. Её главным сооружением стало Atomium — гигантская стальная структура в форме молекулы железа, увеличенной в 165 миллиардов раз (архитектор Андре Вотеркейн).

Atomium воплощал идею единства науки и искусства, материализуя образ атомного века. Шарики, соединённые металлическими трубами, символизировали прогресс, взаимосвязанность и динамику новой эпохи.

Эта конструкция не только впечатляла масштабом, но и выражала философию времени: человек обретает власть над материей, превращая её в эстетическую форму. В интерьерах павильона посетители могли подниматься лифтом и наблюдать Брюссель с высоты — как бы с точки зрения технологического будущего.

Атомиум был создан в 1958 году к открытию Всемирной выставки «Экспо-58»

3.4. Модернизм и выставочные павильоны 1950–1960-х годов

В 1950–1960-е годы модернизм окончательно утвердился как международный стиль. Его основные принципы — простота, функциональность, модульность и свет — стали неотъемлемыми характеристиками архитектуры выставок этого периода.

Выставочные павильоны стремились не впечатлять монументальностью, а демонстрировать структуру и идею. Архитектура перестала маскировать конструкцию — наоборот, каркас стал элементом композиции.

Так, на выставках в Милане (1954) и Брюсселе (1958) широко применялись подвесные крыши, облегчённые фермы, витражные стены. Архитектура становилась не столько зданием, сколько опытом пространства и света.

В этот период развивается концепция «архитектуры открытого плана»: исчезают границы между внутренним и внешним, пространство становится гибким и универсальным. Такой подход воплощал философию гуманизма — идею о том, что архитектура должна быть открыта для всех и служить обществу.

Павильоны ВДНХ. Фото © Юрий Пальмин

3.5. Геодезический купол Бакминстера Фуллера (Монреаль, 1967)

Одним из наиболее ярких символов архитектурного модернизма стал Павильон США на выставке в Монреале (Expo 67), спроектированный архитектором и инженером Ричардом Бакминстером Фуллером.

Фуллер создал геодезический купол — огромную сферическую структуру, состоящую из треугольных металлических элементов. Эта форма обладала максимальной прочностью при минимальном весе и воплощала идеал рациональной геометрии.

Купол Фуллера стал не просто павильоном, а символом архитектуры как науки. Он выражал убеждение, что технология способна привести человечество к гармонии и устойчивости.

Внутри павильона находились экспозиции, посвящённые науке, экологии и будущему планеты — темы, которые станут ключевыми для архитектуры конца XX и XXI века.

3.6. Эстетика утопии и гуманистический модернизм

Архитектура выставок 1940–1970-х годов несла в себе утопический заряд. Она стремилась показать, каким может быть мир, основанный на разуме, мире и равенстве.

Модернистские павильоны отличались ясной логикой, свободной планировкой и верой в универсальные ценности. Архитектура стала символом нового гуманизма — отказа от идеологических противопоставлений ради создания общего, глобального языка формы.

Выставочные павильоны этого времени можно рассматривать как лаборатории будущего, где архитекторы испытывали новые материалы, типологии и технологические подходы. Здесь рождались идеи модульных систем, мобильных зданий, временных конструкций — всё то, что станет характерным для архитектуры второй половины XX века.

Biosphère, musée de l’environnement

3.7. Критика и наследие модернизма

Несмотря на свою утопическую силу, модернизм постепенно подвергся критике за чрезмерную рациональность и обезличенность. Во второй половине XX века архитекторы начали искать пути к более человечной и эмоциональной архитектуре, что приведёт к появлению постмодернизма.

Тем не менее, наследие модернизма остаётся фундаментальным. Он доказал, что архитектура может быть интеллектуальной дисциплиной, способной выражать не только функции, но и идеи.

Архитектура выставок 1940–1970-х годов сформировала эстетический язык, на котором до сих пор говорит современный мир: прозрачность, гибкость, лёгкость, рациональность. Эти принципы продолжают жить в павильонах XXI века — от EXPO до Венецианской биеннале.

3.8. Выводы к главе 3

Модернизм стал ответом на вызовы послевоенного мира и воплощением веры в разум и технологию. В архитектуре Всемирных выставок он проявился как эстетика утопии, стремление построить идеальный мир с помощью простоты и света.

Павильоны Миса ван дер Роэ, Вотеркейна и Фуллера стали символами новой архитектурной этики:

Форма следует функции,

Пространство становится открытым,

Архитектура служит человеку.

Модернизм очистил архитектуру от избыточного декора и вернул ей суть — структуру, материю, логику. Эта глава завершает эпоху архитектуры как утопии и открывает путь к постмодернистскому поиску смыслов и идентичностей, который проявится в выставках конца XX века.

ГЛАВА 4. ПОСТМОДЕРНИЗМ И ВЕНЕЦИАНСКАЯ БИЕННАЛЕ (1980–2020)

4.1. От утопии к иронии: смена парадигмы в архитектуре второй половины XX века

К концу 1970-х годов архитектурный модернизм исчерпал свою первоначальную утопическую энергию. Принципы рациональности, функциональности и универсальности, провозглашённые в середине XX века, постепенно превратились в догму. Архитектура, которая должна была служить освобождению, начала восприниматься как холодная, безличная и монотонная.

На этом фоне рождается постмодернизм — новое направление, которое противопоставило модернистской строгости игру, цитату, историческую память и символизм. Постмодернизм отвергает идею единого «правильного» стиля и утверждает плюралистичность: архитектура становится языком, открытым для интерпретаций.

Архитекторы, такие как Роберт Вентури, Чарльз Мур, Рикардо Бофилл, Майкл Грейвс, начали использовать элементы классики, барокко, поп-арта, народного зодчества — но в ироничной, осознанно театральной форме. Главная идея этой эпохи: архитектура — это коммуникация, она должна говорить с обществом на его собственном визуальном языке.

Постмодернизм возвращает архитектуре эмоциональность и смысл. Если модернизм стремился к идеалу «чистого» функционализма, то постмодернизм утверждает: форма может быть сложной, контрастной, метафорической — и всё равно оставаться актуальной.

Ханса Хааке. Венецианское биеннале, 1993 г. Павильон Германии

4.2. Всемирные выставки и эстетика постмодерна

В 1980–1990-х годах архитектура Всемирных выставок и крупных международных проектов становится площадкой для экспериментов с формой и смыслом. EXPO в Севилье (1992), Ганновере (2000), Аичи (2005) и Милане (2015) демонстрируют новую эпоху — эпоху спектакулярности и интерактивности.

Павильоны перестают быть просто зданиями — они превращаются в медиа-объекты, сочетающие архитектуру, инсталляцию, звук, свет и цифровые технологии. В отличие от модернистских конструкций середины XX века, постмодернистские павильоны не стремятся быть универсальными — наоборот, каждый из них уникален и часто построен вокруг конкретного художественного высказывания.

Характерной особенностью архитектуры конца XX века становится многоуровневая символика. Так, павильон Испании на EXPO 1992 (арх. Хавьер Карвахаль) соединял традиционные мотивы мавританской архитектуры с современной структурой, а павильон Японии (Кэнго Кума) представлял собой деревянный лабиринт — метафору национальной философии «ваби-саби».

Эта тенденция отражает суть постмодернизма: соединение локального и глобального, традиции и инновации, архитектуры и искусства.

Павильон России в садах Джардини

4.3. Венецианская биеннале как лаборатория архитектурных смыслов

Особое место в развитии выставочной архитектуры конца XX — начала XXI века занимает Венецианская биеннале — крупнейшая мировая площадка для современного искусства и архитектуры. В отличие от Всемирных выставок, биеннале не ориентирована на демонстрацию технологических достижений. Здесь главное — идеи и визуальные концепции, которые становятся частью художественного высказывания.

Архитектура павильонов биеннале, расположенных в садах Джардини и на территории Арсенале, воплощает идею диалога культур и эпох. Каждый национальный павильон — это одновременно произведение архитектуры, экспозиции и кураторского высказывания.

Павильоны Германии, России, Франции, Великобритании, Скандинавии и Японии стали не только пространствами для выставок, но и своеобразными символами национальной идентичности. Например:

Немецкий павильон (арх. Эрнст Хаэгер, 1909) в 1993 году был частично реконструирован художницей Ханс Хааке как критический жест против национализма.

Российский павильон (арх. Алексей Щусев, 1914) использовался для проектов, переосмысляющих советское наследие и вопросы коллективной памяти.

Японский павильон (арх. Такама Сигэру, 1956) стал пространством для экспериментов с природными материалами и философией пустоты.

Таким образом, биеннале превратила архитектуру павильона в манифест художественной позиции. Теперь важна не столько форма, сколько идея, которую она выражает.

Павильон Италии на Экспо-2020

4.4. Архитектура EXPO XXI века: экология, технологии и человек

В начале XXI века Всемирные выставки приобрели новую идеологию — устойчивость и гуманизм. Современные павильоны становятся не просто эстетическими объектами, а экологическими манифестами.

Одним из самых известных примеров стала Всемирная выставка EXPO 2010 в Шанхае, где павильоны представляли концепции устойчивого развития, энергетической эффективности и культурного диалога. Особенно выделялся Британский павильон «Seed Cathedral» (арх. Том Хэзервик) — структура из 60 000 прозрачных стержней, внутри которых находились семена растений. Этот объект сочетал биологическую метафору и технологическое совершенство, символизируя жизнь, рост и экологическое будущее планеты.

Позже, на EXPO 2020 в Дубае, европейские павильоны продемонстрировали новую этику: временные конструкции создавались из перерабатываемых материалов, применялись технологии естественного охлаждения, солнечной энергии и адаптивного дизайна. Например, итальянский павильон (архитекторы Карло Ратти и Итало Рота) использовал корабельные корпуса в качестве крыши, превращая архитектуру в живую, дышащую систему.

Так архитектура XXI века соединила научную рациональность модернизма и метафоричность постмодернизма, создав новый синтетический язык.

Павильон Великобритании на Shanghai Expo в 2010 году

4.5. Архитектура как медиа: визуальные коды современности

Современная выставочная архитектура всё чаще воспринимается не как объект, а как медиа-пространство — платформа для визуального взаимодействия, коммуникации и впечатлений. Зритель теперь становится не просто наблюдателем, а участником: он проходит через павильон, активируя его смыслы своим присутствием.

В этом смысле современные выставки наследуют традицию Венецианской биеннале, где границы между архитектурой, перформансом и искусством стираются. Павильон становится сценой для смыслов, а его форма — частью нарратива.

Эта тенденция особенно заметна в последних десятилетиях: павильоны проектируются как интерактивные среды, объединяющие искусство, технологию, звук, запах, движение воздуха и света. Например, павильон Франции на биеннале 2018 года представлял собой живую инсталляцию, где архитектура реагировала на присутствие посетителей, а павильон Дании — водную экосистему, моделирующую климатические изменения.

Таким образом, современная выставочная архитектура становится синтезом искусства, науки и технологий, возвращаясь к идеалу Gesamtkunstwerk — «тотального произведения искусства», но на новом уровне.

4.6. Выводы к главе 4

Архитектура Всемирных выставок и биеннале второй половины XX — начала XXI века отражает переход от утопии к рефлексии, от универсального к индивидуальному. Постмодернизм превратил павильон из символа технологического прогресса в пространство смыслов, где архитектура говорит с человеком языком метафор, памяти и эмоций.

В то время как модернизм стремился создать универсальный порядок, постмодернизм открыл архитектуре возможность играть, цитировать, сомневаться и шутить. Биеннале и современные выставки показали, что архитектура способна быть не только формой, но и интеллектуальным высказыванием, где важен не масштаб, а идея.

Современные павильоны — это гибриды искусства, технологии и философии. Они указывают на новую задачу архитектуры XXI века: не просто строить, а коммуницировать, вдохновлять и вызывать диалог.

Таким образом, путь от Хрустального дворца до павильонов Венецианской биеннале — это путь от инженерного чуда к художественной метафоре, от материального к смысловому. Архитектура выставок остаётся зеркалом эпохи — на этот раз эпохи глобальных вопросов, взаимодействия культур и поисков устойчивого будущего.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Архитектура Всемирных выставок отражает развитие европейской культуры от индустриальной эпохи до современности. От Хрустального дворца Джозефа Пакстона до павильонов Венецианской биеннале она прошла путь от инженерного чуда к художественному высказыванию. Если в XIX веке павильоны выражали веру в прогресс и технологию, то в XX — стали символами идеологии, национальной гордости и гуманизма. Модернизм стремился к универсальности, а постмодернизм привнёс иронию, игру и философию смысла. Сегодня выставочная архитектура объединяет технологию, искусство и экологию, превращаясь в форму культурного диалога. Так, временные павильоны Всемирных выставок становятся не просто сооружениями, а зеркалом эпохи, где отражаются мечты, страхи и надежды человечества.