Зарождение советского андеграунда в искусстве

Концепция

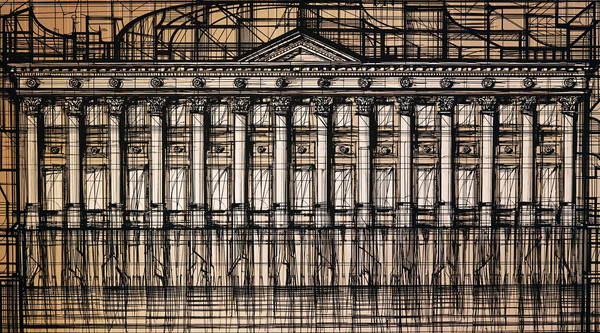

Советский андеграунд — это культурно-исторический феномен, возникший в СССР на пересечении официальной идеологии и творческих поисков, целью которых было освобождение от цензуры и диктатуры. В условиях тотального контроля над культурной сферой, художники (в широком смысле слова), чьи работы не соответствовали канонам социалистического реализма, начали формировать собственное альтернативное пространство искусства. Названий у этого искусства много: андеграунд, неофициальное искусство, нонконформистское искусство, подполье, второй русский авангард, но суть одна — это творчество, стремящееся к свободе выражения. Подобное движение стало полем для экспериментов новых художников. Цель данного проекта — проследить истоки и условия зарождения советского андеграунда, а также его роль как контркультурного явления.

Важно: проект не предполагает полного списка имен и дат, а также не следует хронологическому порядку. Его внутренняя логика обусловлена ключевыми событиями, которые разворачивались в альтернативной культуре в промежутке от середины 1950-х годов до середины 1970-х.

Структура

1. «Оттепель»: ветер перемен и иллюзия свободы 2. Источники вдохновения новых художников 3. «Бульдозерная выставка» 4. «Газа-Невская культура» 5. Подпольные кружки и объединения 6. Ленинградский фотоандеграунд 7. Самиздатские журналы и литература

«Оттепель»: ветер перемен и иллюзия свободы

Для нашей страны середина 1950-х знаменуется началом новой эпохи, ставшей одной из ключевых не только для истории, но и для культуры Советского Союза. Данный промежуток времени (середина 1950-х — середина 1960-х) принято называть периодом «Хрущевской оттепели», связанной правлением нового советского партийного деятеля Никиты Сергеевича Хрущева. «Оттепель» стала поворотным моментом, за которыми последовал ряд политических и культурных изменений. Разоблачение культа личности Сталина, освобождение политических заключенных и реабилитация жертв сталинских репрессий, свобода слова и ослабление цензуры — все это могло бы стать основой для построения нового творческого будущего страны.

Уже в 1956 году на закрытом заседании XX съезда КПСС Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях», который был основан на осуждении культа личности Сталина и массового террора, повлиявшего на судьбы многих семей. Советская общественность предвкушала существенных изменений, кругом царила надежда на построение нового светлого будущего, в котором будет место настоящему свободному творчеству. Первой из творческих сфер на реформы в стране отреагировала литература. Советским людям открылся мир поэзии авторов, умалчиваемых в

Переломным событием стало посещение Никитой Хрущевым выставки к

Никита Хрущев: «Очень общо и непонятно. Вот что, Белютин, я вам говорю как Председатель Совета Министров: все это не нужно советскому народу. Понимаете, это я вам говорю! … Запретить! Все запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! Я говорю! И проследить за всем! И на радио, и на телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорчевать!»

Никита Хрущев на выставке «30 лет МОСХа» в Манеже, 1 декабря 1962 года

Источники вдохновения новых художников

Эпоха «оттепели» открыла для новой плеяды художников западные источники вдохновения. В 1956 году был снова разрешен журнал «Америка», откуда мастера узнавали о последних западных тенденциях. А уже в 1957 году была проведена масштабная выставка американского искусства, которая располагалась в московском парке «Сокольники». Здесь, советские художники познакомились с абстрактным экспрессионизмом — с работами Джексона Поллока, Виллема де Кунинга и Марка Ротко. Кроме того, примерно в это же время состоится первая в Москве выставка Пикассо, которая окажет большое воздействие не только на советских художников, но и на всю советскую общественность, поскольку испанский художник был коммунистом — идеологическим другом советских граждан.

Выставка американского искусства в парке «Сокольники», 25 июля 1959 года

Творчеством Пикассо и кубизмом в целом особенно увлекся Александр Арефьев — один из участников будущей выставки в Доме культур «Невский», состоявшейся в 1975 году. В его работах часто можно увидеть сюжеты социальной направленности, бытовые потасовки и повседневные проблемы жителей Ленинграда. Его интересовала настоящая жизнь без прикрас, во всем ее грязном и неживописном проявлении, а не героический пафос труда. Позднее, именно Арефьев будет являться основателем неофициального творческого объединения, названного в его же честь, «Арефьевского круга», членами которого станут такие художники, как Рихард Васми, Владимир Шагин и остальные.

Александр Арефьев: «Среди наших ребят не было формалистов — это значит: мы не шли изнутри себя живописным умением, создавая этим свой мир. Так никогда не было. Всегда на первом месте стояло наблюденное, и после делался эквивалент ему красками… Всегда старались для этого выбрать такой объект наблюдения, который уже сам по себе приводит в определенный тонус необычностью видения ускользающего объекта: в окно, в замочную скважину, в публичный сортир, в морг»

Другим важнейшим источником вдохновения советских неофициальных художников является русская авангардная школа начала XX века: Казимир Малевич, Александр Родченко, Владимир Татлин, Любовь Попова. Эти художники еще полвека назад символизировали революцию, но в сталинскую эпоху оказались фактически «вычеркнутыми» из истории искусства. Неофициальные художники открывали для себя их работы, подмечая в них не только новаторский подход к форме и композиции, но и смелость, идею о том, что искусство может выходить за рамки утилитарного и политического. По этой причине советский андеграунд нередко называют вторым русским авангардом.

«Бульдозерная выставка»

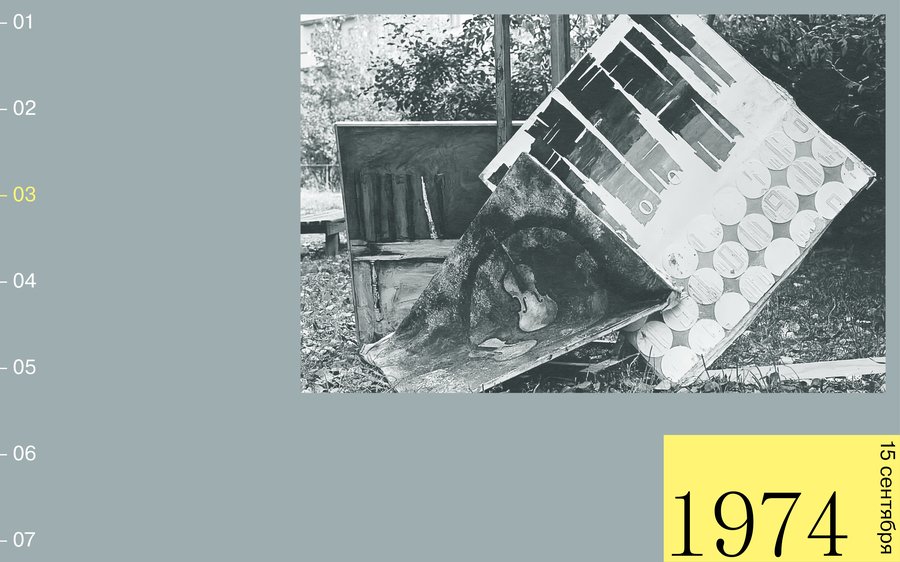

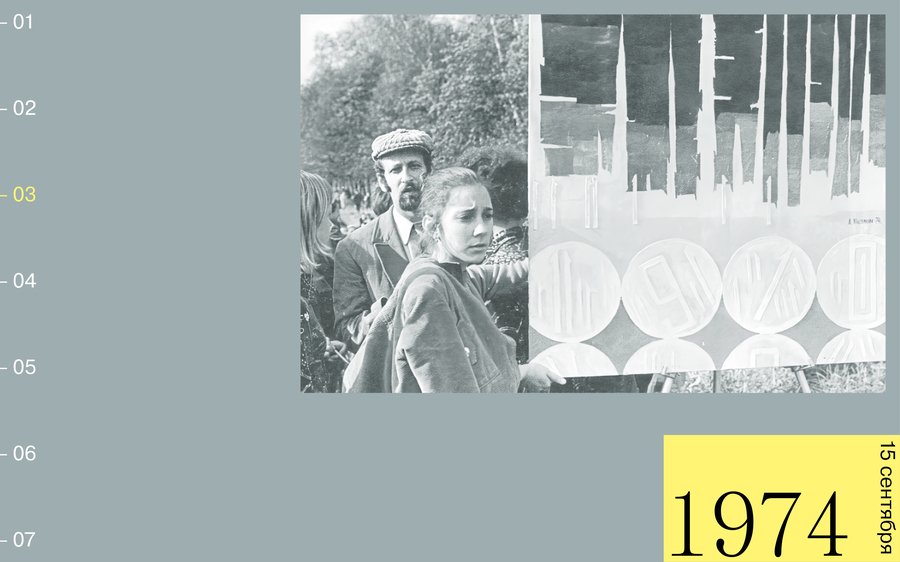

Настоящей социальной акцией в защиту свободы творчества в эпоху ужесточения цензуры стало художественное событие, названное впоследствии «бульдозерной выставкой». Группа смельчаков, состоящая из таких художников, как Оскар Рабин, Евгений Рухин, Владимир Немухин и других, организовала выставку на открытом воздухе в одном из московских парков Беляево. Шансов на одобрение или поддержку со стороны властей у художников не было, поэтому выбор публичного пространства был символичен: так, выставка должна была стать актом заявления о новой культуре. Фактически, само мероприятие продлилось всего несколько секунд — авторы вместе с своими картинами были быстро задержаны поджидающей на пустыре милицией и разогнаны бульдозерами, однако эти секунды в ожидании чего-то масштабного позволили художникам прочувствовать дух свободы и ощутить, что перед ними разворачивается историческое событие, которое положит начало целому ряду неофициальных выставок и организации подпольных творческих мероприятий.

«Бульдозерная выставка» в Беляево, 15 сентября 1974 года

Ключевым моментом в этом событии стало присутствие прессы: вскоре благодаря усилиям журналиста Александра Глезера, находящегося в тесном контакте с зарубежной прессой, история бульдозерной выставки стала известна далеко за пределами СССР. Короткая, но очень эффектная и зрелищная ввиду обстоятельств акция стала попыткой «отстоять место свободного существования художника, право выставляться». Примечательно, что после международного резонанса советские власти все же попытались смягчить свое положение в глазах общественности. Через несколько месяцев они позволили провести другую выставку, уже в Измайловском парке, однако под строгим контролем. Безусловно, это не означало свободы, но выставка стала своеобразным протестом, достижением для художников-нонконформистов.

«Газа-Невская культура»

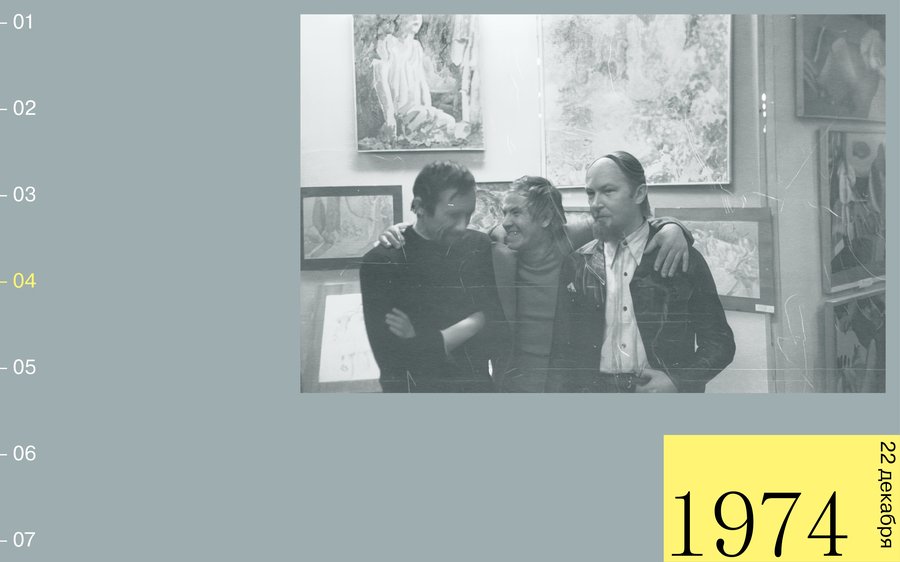

«Бульдозерная выставка» поспособствовала организации и других выставок нонконформистского искусства. В октябре 1974 года группа художников во главе с Юрием Жарких направило официальное письмо в Ленинградское отделение Союза художников (ЛОСХ) с просьбой о разрешении на проведение новой выставки. Благодаря длительным переговорам, культурной отваге и громкому скандалу после прославившейся на весь мир «бульдозерной выставки» власти дали свое согласие на ее организацию. Примечательно, что выставка проходила на официальной площадке, во Дворце культуры имени И. И. Газа, а не в трущобах или в другом скрытом от глаз месте. Это было прорывом, настоящей сенсацией, событием, которое могло бы наладить отношения между властью и новыми художниками.

Выставка во Дворце культуры имени И. И. Газа, 22 декабря 1974 года

Благодаря успеху, достигнутому в проведении выставки, советским художникам удалось провести еще одну коллективную выставку в Доме культуры «Невский» в сентябре 1975 года. При этом количество художников и представленных работ увеличилось практически в два раза, а толпы, выстроившиеся возле входа, привели к тому, что гостей впускали партиями. Важно, что на этот раз художники сами отбирали материал для формирования экспозиции. Однако стилистика работ по-прежнему оставлась разношерстной: были представлены работы как абстракционизма, так и поп-арта или сюрреализма. Важным был общий дух, пропитывающий всех художников — дух свободы и будущего. События этих лет позднее будут объединены понятием «Газаневщина» (или «Газа-Невская культура»).

Выставка в Доме культуры «Невский», 10 сентября 1975 года

Подпольные кружки и объединения

Неофициальные кружки и школы возникали как логичный ответ на ограничение свободы творчества: они создавались по инициативе художников, ищущих диалога и культурного взаимодействия. Одним из первых подобных творческих объединений, возникшим еще в 1950-х, стала группа молодых художников, исключенных почти одновременно за «формализм» из Средней художественной школы при Академии Художеств (СХШ) состоящая из Александра Арефьева, Шолома Шварца, Владимира Шагина, Валентина Громова, Александра Траугота, Михаила Войцеховского и Рихарда Васми. Молодые художники искали новый художественный язык и новые творческие ориентиры, свободные от идеологических установок. Так, сформировался «Орден Нищенствующих Живописцев», позднее превратившийся в «Арефьевский круг» единомышленников.

Александр Арефьев: «Искусство — одна из сторон жизни, столь же серьезная, как и любая человеческая деятельность. Художественная же школа — формализованное глупое дело, заскорузлое, чахлое — предложила нам дрочку гипсов, и прочую бутафорию, и всяческую противоестественную мертвечину, обучая простому умению обезьянничать. А кругом — потрясения войной, поножовщина, кражи, изнасилования, что вызвало у нас собственное понимание изобразительной деятельности как основы существования»

Участники «Арефьевского круга», 1970-е

В 1960-х формировались неофициальные школы и кружки и вокруг выдающихся преподавателей. Например, судьба Осипа Сидлина — бывшего ученика ВХУТЕИНа — была созвучна с судьбой его учеников. Он не был допущен к защите диплома по обвинению в формализме. Сидлин обучал своих студентов искусству, как внутреннему поиску, зачастую абстрактно выражался в духе: «лучший цвет тот, которого не видно»[4], но все это лишь позволяло выйти молодым художникам из привычных рамок понимания живописи.

Своеобразный кружок единомышленников сформировался вокруг журнала «Знание — сила»: в 1968 году Юрий Нолев-Соболев стал его главным художником и привлек к работе в издании всех художников андеграунда[5]. В их числе были и Эрнст Неизвестный, и Виктор Пивоваров, и Илья Кабаков — художники, соседствующие друг с другом. Так, была организована еще одна группа — «Группа Сретенского бульвара». Мастерские этих художников находились неподалеку друг от друга в центре города, а значит, их культурное притяжение могло перерасти в нечто больше. И переросло. В московский концептуализм.

Журнала «Знание — сила», 1968 год

Илья Кабаков в своей мастерской, 1970-е

Ленинградский фотоандеграунд

Фотографии ленинградского андеграунда были пронизаны особой эстетикой: в отличие от парадных образов официального искусства, они обращались к повседневной жизни пасмурного Ленинграда. Кроме репрезентации образа мрачного, серого города, зачастую фотографы были в кругу единомышленников поэтов и художников и по этой причине снимали выставки и прочие художественные мероприятия своих друзей. Одним из таких фотографов был Геннадий Приходько, участник «Газа-Невской культуры». Его снимки документируют происходящее на выставках во Дворце культуры имени И. И. Газа и в Доме культуры «Невский», а также квартирные выставки, концерты и встречи, обстановку мастерских 1970–1980-х.

Другие фотографы прославились благодаря обращению к социальной тематике. Подобно Арефьеву, в 1970-х Сергей Подгорков работал с образами падших людей и неуютных пространств, показывая настоящую жизнь Ленинграда с пивными ларьками, грязными улицами и курящими подростками. Выточенная идеальность и помпезность не интересовали как живописцев, так и фотографов. В этом не было жизни. Последователем философии Федора Достоевского был другой подпольный фотограф Борис Смелов, известный своим видением непарадного города и экспериментами с пленкой. Фотоязык Смелова отличался особым отношением к свету и тени, мрачностью и не покидающим ощущением мистики. Так или иначе, все вышеперечисленные фотографы отображали современную им эпоху, их ценности были созвучны ценностям художников, а иногда и вовсе их повторяли.

Борис Смелов: «Я считаю себя представителем эмоциональной, интуитивной фотографии и, снимая, больше доверяю своим чувствам, чем предварительным замыслам»

Малодетскосельский проспект, Ленинград, 1970-е. Фотограф Сергей Подгорков

Самиздатские журналы и литература

Не отставала от живописи и фотографии и литература. Естественной реакцией на изменения в стране стали небольшие неподцензурные сборники, издаваемые в домашних или подпольных условиях ограниченными тиражами, называемые «самиздатом». Наиболее распространены были тексты Александра Солженицына, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Николая Гумилева и других неугодных советской идеологии авторов. Само по себе понятие «самиздата» берет свое начало в середине 1940-х годов благодаря поэту Николаю Глазкову, который создавал машинописные сборники своих стихов и дарил друзьям с подписью «Сам себя издат».

В эпоху «оттепели» и позже начинают распространяться вручную составленные журналы, например, альманахи «37» и «Часы». Первый был посвящен неофициальной поэзии, второй же — прозе. Подобные журналы были самодостаточны и уникальны, их художественная ценность уже была обусловлена малым тиражом и ограниченным кругом распространения. Вскоре в каждой семье интеллигенции «самиздат» стал «хорошим тоном», передавался сквозь поколения. Уникальным феноменом можно считать журнал супругов Вадима Нечаева и Марины Недобровой «Архив», в котором обсуждались вопросы актуального искусства и его смыслы. Журнал стал отражением времени и культуры, в нем опубликовывались эссе самых плодовитых авторов, например, искусствоведа и философа Бориса Гройса, внесшего существенный вклад в развитие творчества многих поэтов и художников-концептуалистов.

Вадим Нечаев и Марина Недоброва в своей квартире-музее, 1973 год

Самиздатский журнал «Часы», 1976 год

Заключение

В результате, советский андеграунд стал своеобразной реакцией на строгую регламентацию культуры в СССР. Он возник как протест против идеологической монополии соцреализма, который на официальном уровне был закреплен в роли единственного допустимого направления в искусстве. «Хрущевская оттепель» создала лишь иллюзию свободного творчества, однако проложила начало дальнейшему развитию альтернативного искусства благодаря культурной борьбе и отваге группы художников, стала почвой для поиска компромиссов, а также открыла советским людям возможность заглянуть в творчество за пределами СССР.

Список литературы

1. Аймермахер К. От единства к многообразию. Разыскания в области «другого» искусства 1950–80-х годов. — М.: РГГУ, 2004. — 374 с.

2. Дёготь Е. Ю., Дёготь Е. А. Русское искусство XX века — М.: Трилистник, 2000. — 224 с. — 139 с.

3. История художественных объединений Петербурга. Часть 2-я: «Арефьевский круг» // Точка Арт. Интернет-журнал об искусстве и культуре URL: https://magazineart.art/exhibition/istorija-hudozhestvennyh-obedinenij-peterburga-chast-2-ja-arefevskij-krug/ (дата обращения: 08.11.2024).

3. Неофициальное искусство Петербурга (Ленинграда). Очерки истории // Арт-центр «Пушкинская-10» URL: https://p-10.ru/aboutus/(дата обращения: 20.10.2024).

4. Оттепель и шестидесятые: рождение андеграунда // Arzamas URL: https://arzamas.academy/materials/1205 (дата обращения: 24.10.2024).