Особенности женских образов в кинематографе соцреализма

Рубрикатор

1. Концепция 2. Освобождение женщины и труд 3. Любовь, красота и традиционная женственность 4. Героиня 5. Заключение 6. Фильмография 7. Библиография 8. Источники изображений

Концепция

Революция 1917 года принесла с собой переворот — не только экономический, но и переворот всего уклада жизни, когда локомотив истории, набирая ход, требовал переосмысления всей окружающей действительности, от философии и искусства — до семейного уклада и бытовых привычек. Пересмотр и сокрушение отжившего «старого мира» вызвали кардинальное изменение роли и положения женщин в обществе. Одним из важных пунктов советской идеологии было освобождение женщин. В первой конституции советского союза в 1918 году было закреплено равенство прав мужчины и женщины, что послужило начало рождению нового социального порядка и включения женщин во все сферы деятельности общества. Таким образом появляется потребность в идеологической надстройке, которая помогла бы женщинам найти себя в новом мире, не переступив через постулаты марксизма-ленинизма.

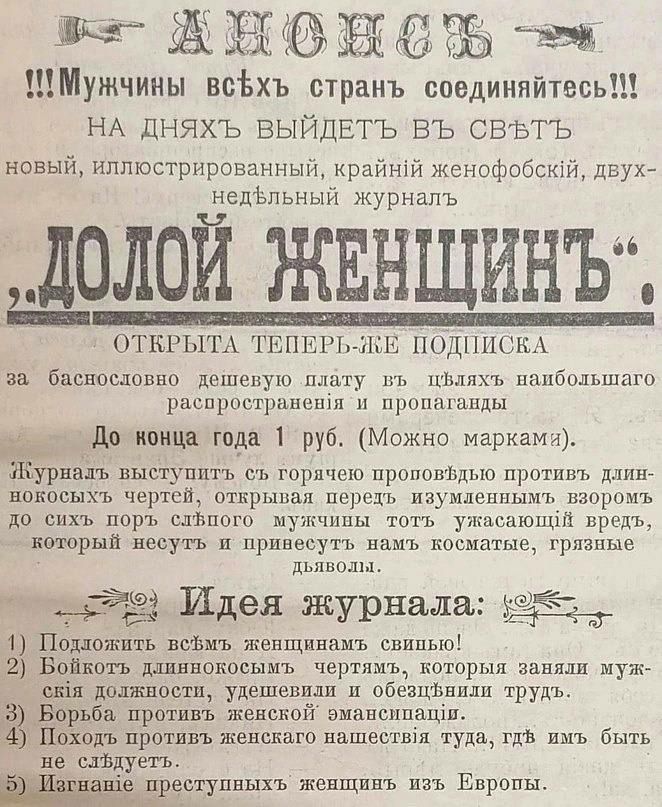

Мужчины всех стран соединяйтесь! Журнал «ДОЛОЙ ЖЕНЩИН» «Почта Амура», № 22, 1907 год

Женский вопрос, который был поставлен задолго до прихода к власти большевиков и развивавшийся в разных странах в соответствии с социально-политическим контекстом конкретной страны, в Советской России получает не просто новое теоретическое развитие, но возможность применить теорию на практике — и как результат переосмыслить и выстроить здание новой женской роли, новой женской жизни. Женщины получают не только полную автономию и возможность распоряжаться всеми важными аспектами своей жизни, но и набор новых для себя социальных ролей, которые дают женщинам новые возможности — но и которым необходимо соответствовать.

Плакат «Советская женщина — равноправный и активный строитель коммунистического общества!» Егер Арвид Рейнхольдович, Латгосиздат, 1949

Искусство и кино, в частности, являлось важным средством донесения до граждан советской идеологии. Кинематограф же особенно эффективен в привитии гражданам и гражданкам новых социальных ролей, поскольку зритель может на примере персонажей, показанных на экране, увидеть набор социальных ситуаций и способов в них себя вести — как одобряемых способов, так и порицаемых, а также проследить за возможными последствиями для персонажей в связи с их выбранной моделью поведения. Помимо этого, кино позволяет выработать чувство солидарности и «классового сознания» между советскими людьми, объединить общество идеологически, а после — на личном уровне. Так, женские образы в соцреалистическом кино служат не только ориентиром для гражданок, но и подчиняются дискурсу и советскому взгляду на женский вопрос.

«Член правительства» (реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц, 1939)

Целью данного визуального исследования является проследить за тем, как социальный дискурс формирует новые социальные роли для женщин, которые отражаются в кино соцреализма через женских персонажей. В рамках исследования под кино соцреализма подразумеваются фильмы, которые создавались с 1935 по 1953 год. Для визуального исследования были отобраны фильмы, относящиеся к социалистическому реализму, а та же несколько фильмов советской монтажной школы, созданные в преддверии соцреализма, чтобы проследить развитие женских образов и полнее раскрыть социальный контекст. Рубрикация визуального исследования отражает разные аспекты, через которые происходит репрезентация женского опыта на экране — эти аспекты связаны прежде всего с социальными ролями женщин в СССР. В качестве текстовых источников были выбраны статьи на темы искусства соцреализма, женских образов в кино советского периода и женского вопроса в СССР.

Освобождение женщины и труд

Конституция РСФСР от 10 июля 1918 года и Кодекс законов об актах гражданского состояния, принятый вскоре, 16 августа 1918 года, закрепляли новый социальный порядок, при котором женщина включалась в трудовую деятельность и становилась частью экономической, политической, социальной сферы общества.[2] Такой правопорядок радикально отличался от общественных норм Российской империи — после принятия конституции женщина могла распоряжаться своей жизнью, имуществом, выбирать профессию, свободно вступать в брак и получать равную с мужчиной оплату своего труда. Однако, при наличии у женщины перечисленных прав институционально, женщине приходилось на личном уровне бороться за свою независимость. Так в советском кинематографе складывается образ героини, которая борется за свою свободу — с семьей, мужем, патриархальным устоем — и которой помогают обрести эту свободу путем встраивания самой женщины в советскую систему.

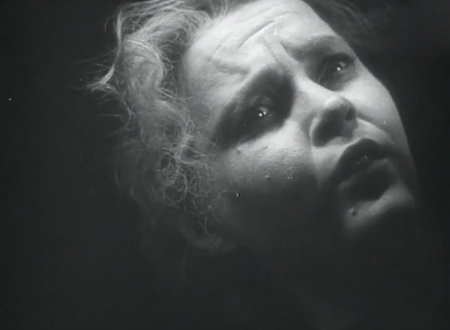

Чтобы проследить развитие образа освобожденной женщины, необходимо изучить изображение женщины несвободной и обратиться к фильму «Тихий Дон» (Ольга Преображенская, Иван Правов, 1930). Соцреализм как направление принято отсчитывать от 1935 года, и данный фильм следует относить к советской монтажной школе — такое отступление назад по временной шкале помогает провести более детальный анализ образа, показать его развитие в динамике. Так, в фильме «Тихий Дон» показаны страдания Аксиньи — ее постоянно избивает муж, вместе с Григорием она бежит из поселения и уходит работать к Листницкому в имение. Когда умирает дочь Аксиньи, Листницкий пользуется скорбью женщины и совращает ее. Страдания Аксиньи переданы через актерскую игру Эммы Цесарской — примечательны крупные планы в моменты эмоционального напряжения, показывающие яркие эмоции героини.

«Тихий Дон» (реж. Ольга Преображенская, Иван Правов, 1930)

«Тихий Дон» (реж. Ольга Преображенская, Иван Правов, 1930)

В 1934 году выходит фильм «Исмет» (Микаил Микаилов, 1934) на студии Азербайджанфильм. Главная героиня — Исмет — должна выйти замуж за Самеда и стать второй его женой. Сама героиня не рада своей участи. Свадьбу прерывает старуха со страшным известием — первая жена Самеда сожгла саму себя, «не смогла вынести позора бездетности». Данный эпизод необходим для раскрытия тяжелой женской участи в традиционном патриархальном обществе.[1]

«Исмет» (реж. Микаил Микаилов, 1934)

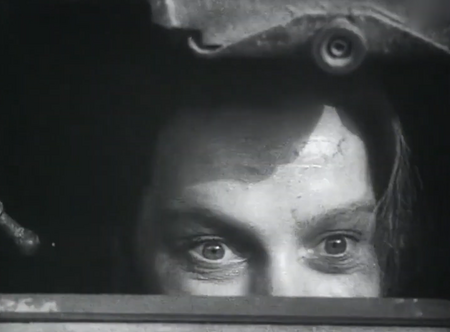

Сбежав из дома, Исмет находит прибежище на ткацкой фабрике. Когда отец героини пытался ее вернуть, работницы фабрики вступились за Исмет. Режиссер использует образ женской толпы и крупный план работницы для отражения идеи женской солидарности — не только как трудящихся, но как женщин, так же как Исмет когда-то бывших в зависимости от отцов, мужей и семей. Сама же Исмет приобретает суровый, стальной взгляд исподлобья.

«Исмет» (реж. Микаил Микаилов, 1934)

Благодаря работе на фабрике у героини появляется возможность совершить полет на самолете — когда героиня в воздухе, ее чадра улетает. Эта деталь становится символом ее освобождения. Когда фабричным работницам предлагают пару мест в летной школе, Исмет заявляет о своем желании стать летчицей. Став ученицей летной школы, героиня преображается — она носит открытую одежду, коротко отрезает волосы. Контраст двух образов Исмет — свободной и закрепощенной — позволяет зрителю увидеть ее внутреннюю трансформацию.[1] Важно отметить, что сотрудник летной школы мешает родственницам вернуть Исмет домой — так, героиня, как ученица летной школы, защищена институционально. Примечателен также тот взгляд, которым женщина старых порядком смеряет Исмет — и ответный «стальной» взгляд Исмет, как противостояние нового и старого общественного порядка.

«Исмет» (реж. Микаил Микаилов, 1934)

«Исмет» (реж. Микаил Микаилов, 1934)

Важен для рассмотрения так же эпизод, в котором отец и муж пытаются похитить Исмет перед ее первым полетом, вернуть ее домой, как вещь — снова закрыть дома, сделать послушной женой. Однако героине удается спастись, сдать экзамен и стать летчицей.

«Исмет» (реж. Микаил Микаилов, 1934)

Фильм «Член правительства» (Александр Зархи, Иосиф Хейфиц, 1939) развивает тему женской эмансипации уже с совершенно иной перспективы: Александру Соколову выдвигают на должность председательницы колхоза. По мнению партии Александра идеально подходит на эту роль. Сомнения в способностях героини высказывают только ее муж, Ефим Соколов, и его товарищ, Кривошеев. Смятение и боль Александры режиссеры показывают через эмоциональный крупный план.

«Член правительства» (реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц, 1939)

Важен также образ Кривошеева, противопоставленный героине. Кривошеев оскорбительно высказывается в сторону Александры, ставит под сомнение ее способности управлять колхозом из-за ее половой принадлежности.

«В первый раз в русской истории баба подписывается под государственной бумагой. Кроме Екатерины II. Но то была царица!» — «Не сколько царица, а сколько, как бы это сказать…» — неприлично намекают Кривошеев и его собеседник на несостоятельность Александры.

«Член правительства» (реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц, 1939)

В последствие герой совершает попытку убийства Александры, когда та хочет рассказать о его нечестной деятельности в райкоме. Так, советский кинематограф не только утверждает образ женщины как достойной работницы, но и формирует негативный образ противника женской эмансипации как антисоветского элемента.

«Член правительства» (реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц, 1939)

Несмотря на все препятствия и сложности, попытку убийства и личные трудности, героиня становится депутатом Верховного Совета. Так, фильм показывает сильную героиню в непростых обстоятельствах, а также работу социальных лифтов для женщины в СССР.

«Член правительства» (реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц, 1939)

Примечателен также образ героини Марион Диксон из фильма «Цирк» (Григорий Александров, 1936) — артистки, которая приехала в СССР с выступлением. Директор цирка шантажирует Марион тем, что та растит темнокожего ребенка, что в глазах западного человека первой половины ХХ века является пятном на репутации. Так, героиня Марион встраивается в череду образов закрепощенной женщины, чье освобождение приходит с любовью к Петровичу и желанием остаться в СССР, где ее будут ценить за ее талант, где ей рады как матери. Примечательно, что героиня также успешно впитывает советскую идентичность и начинает подписываться Машей вместо Марион.

«Цирк» (реж. Григорий Александров, 1936)

Любовь, красота и традиционная женственность

Особое внимание следует уделить работе Александры Коллонтай «Новая женщина», в которой исследовательница гендерного вопроса формулирует образ советской женщины, как гражданки нового государства. Согласно Коллонтай, советская женщина, только что освободившаяся от патриархального гнета, должна развить в себе самодисциплину и контроль над эмоциями, ответственность за результаты своего труда, в отношении мужчин избавиться от ревности и собственнических желаний, она должна быть независимой от мужчины и стремиться к продуктивному труду. Союз мужчины и женщины и романтические отношения показываются как союз работницы и работника, достойных друг друга.[5]

«Где былая милая женская покорность и мягкость? Где привычное уменье женщин „приспособиться“ в браке, стушеваться даже перед ничтожным мужчиной, уступить ему первенство в жизни? Перед нами женщина — личность, перед нами самоценный человек, со своим собственным внутренним миром, перед нами индивидуальность, утверждающая себя, женщина, срывающая ржавые оковы своего пола…» А. Коллонтай [5]

Так, в фильме «Богатая невеста» (Иван Пырьев, 1937) основной конфликт выстроен вокруг ударницы Маринки и ее жениха, которых пытается поссорить счетовод, тайно влюбленный в Марину. Павлу, жениху Маринки, он говорит, что та ленится и мало работает, несмотря на то, что трудовые показатели у Марины лучше, чем у какой-либо другой девушки на сенокосе. Марине же счетовод рассказывает, что ее возлюбленный лодырь, и меньше остальных трактористов обработал гектаров. Название фильма намекает на то, что Маринка богата как невеста прежде всего своими трудовыми показателями.

«Богатая невеста» (реж. Иван Пырьев, 1938)

В противовес тенденциям разрушения образов традиционной женственности в 1920-х годах, со становлением соцреализма на экране начинают преобладать феминные героини. Этот образ лишен эротизации, которая воспринималась как пережиток буржуазного прошлого[2]. Напротив, женский образ приближается к феминному, материнскому — так, женщина по умолчанию приобретает такие черты, как заботливость, внешняя привлекательность, женское тело изображается крепким, сильным и здоровым.

Так, в фильме «Богатая невеста» образы колхозниц выстраиваются через телесную крепкость. Также показаны разные типажи и возрасты женщин через крупные планы. Колхозниц как сплоченный коллектив режиссер изображает через образы толпы на общих планах — женщины словно сливаются в единый организм, когда работают сообща.

«Богатая невеста» (реж. Иван Пырьев, 1938)

Образ Марион в фильме «Цирк» (Григорий Александров, 1936) дуален — ее цирковое амплуа представлено через сексуализированный костюм для выступления. Она больше похожа на марионетку, чем на живую женщину. Изображение же Марион как личности выстроено через ее страдания как матери, которая желает лучшего своему ребенку. Примечателен эпизод, в котором толпа советских людей на трибуне укачивает ребенка Марион — так архетипически материнский образ распространяется на советский народ, выходя за рамки образа единичного женского персонажа.[4]

«Цирк» (реж. Григорий Александров, 1936)

Также образ живой Марион противопоставляется ее же изображениям на афишах, представляющих ее как артистку. На самом же деле, Марион является заложницей цирка и его владельца, что делает ее образ на афишах трагическим.

«Цирк» (реж. Григорий Александров, 1936)

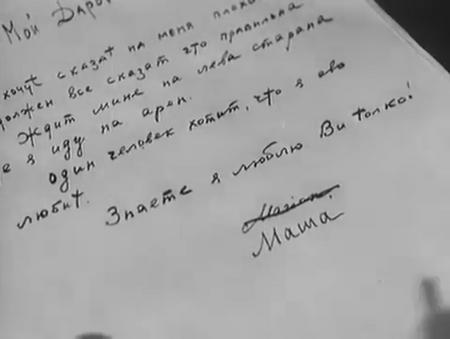

Важным материнским образом также является Александра Соколова из фильма «Член правительства» (Александр Зархи, Иосиф Хейфиц, 1939). Героиня переживает семейную драму — от нее уходит муж из-за того, что Александра не может выполнять «женские обязанности» в прежнем объеме из-за работы в колхозе. Образ героини, проживающий расставание, переживающей за ребенка, который будет жить без отца можно назвать архетипически материнским благодаря построению кадра, позе героини, ее эмоциональности.

«Член правительства» (реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц, 1939)

Героиня

Образ работницы в соцреализме находит свое логическое продолжение в образе героини. Женский героизм может изображаться через преодоление препятствий, связанных с опасными профессиями, когда женщина преодолевает значительные препятствия и рискует жизнью.

Так, в фильме «Семеро смелых» (Сергей Герасимов, 1936) врач Женя вместе с остальными членами команды полярников во время арктического циклона рискует жизнью и преодолевает трудности. Как врач, она проводит операцию местному жителю в условиях арктической зимы.

«Семеро смелых» (реж. Сергей Герасимов, 1936)

На обратном пути на станцию Женя вынуждена прыгать с парашютом на лету, поскольку самолет начал падать. Чтобы выжить, героине мало приземлиться, ей нужно пешком дойти до самолета и найти своего товарища.

«Семеро смелых» (реж. Сергей Герасимов, 1936)

Основное развитие образ героини получает в фильмах, посвященных Великой Отечественной войне, где женщина становится защитницей Родины, оказывается на грани жизни и смерти и преодолевает невообразимое, сопротивляется врагу, но сохраняет храбрость, не дает себя уничтожить, как личность, показывает пример мужества и героизма.

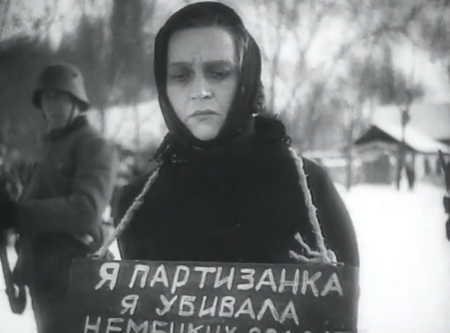

«Она защищает Родину» (реж. Фридрих Эрмлер, 1943)

Так, фильм «Она защищает Родину» (Фридрих Эрмлер, 1943) повествует о судьбе партизанки Прасковьи Лукьяновой, потерявшей мужа и сына в самом начале Великой Отечественной войны и боровшейся с фашистами.

«Она защищает Родину» (реж. Фридрих Эрмлер, 1943)

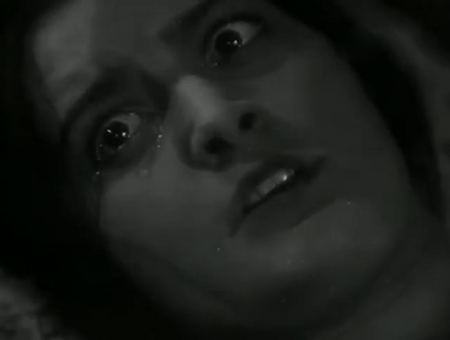

Став свидетельницей убийства мужа и сына, героиня претерпевает внутреннюю трансформацию — она отрекается от своей прошлой жизни и посвящается себя всю борьбе с оккупантами. За изменениями героини зритель наблюдает через эмоционально окрашенные крупные планы и символические детали — платок, как знак ее отрешения от себя прежней, и отражение в воде, склонив голову к которому Прасковья преображается.

«Она защищает Родину» (реж. Фридрих Эрмлер, 1943)

Вновь крупные планы помогают зрителю прочувствовать внутреннюю жизнь героини, ее надрыв и боль. Особенно отражает эмоциональный накал ее взгляд.

«Она защищает Родину» (реж. Фридрих Эрмлер, 1943)

Особенное впечатления на зрителя производит сцена подготовки к смертной казни главной героини и то, как она сама идет на смерть — одновременно до ужаса покорная своей нелегкой судьбе и непокоренная никем, кто пытался ее сломить. Так, образ женщины героини становится архетипическим для соцреалистического кино.

«Она защищает Родину» (реж. Фридрих Эрмлер, 1943)

Заключение

В заключение, важно перечислить стилистические средства, с помощью которых раскрываются женские образы в соцреалистическом кинематографе. Начиная еще с фильмов советский монтажной школы можно отследить традицию изображения женской эмансипации, становление новой женщины как граждански нового, социалистического общества. Так, для соцреализма важными являются темы, связанные с женским угнетением и женским освобождением, женскими личными социальными ролями, — роль матери и возлюбленной — также особое значение имеют образы женщин работниц и женщин героинь.

«Член правительства» (реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц, 1939)

Самым знаковым стилистическим приемом, который используется для отражения внутренней жизни женщины, является крупный план, демонстрирующий яркую женскую эмоцию, проживание женщиной болезненных моментов ее жизни, преодолевающей трудности. При преобладании средних планов в соцреалистическом кино, такой прием помогает обратить внимание зрителя на героиню, испытать к ней эмпатию. Важно обратить внимание на реалистичность проживаемых на экране эмоций и разнообразность женских типажей и лиц. Женщины приобретают свой особый, «стальной» взгляд, холодный, непробиваемый. Смятение, нежность, простая человеческая красота встречается с новообретенной холодностью и жесткостью как следами обретенной независимости на женском лице.

«Она защищает Родину» (реж. Фридрих Эрмлер, 1943); «Тихий Дон» (реж. Ольга Преображенская, Иван Правов, 1930)

Также часто женщины изображаются через образ исключительно женской толпы, в которой представлены женщины разных возрастов и типажей — словно они являются единым организмом, прежде всего, рабочим. Образ толпы контрастирует с крупными планами, при этом часто режиссеры изображают женскую толпу с использованием крупных планов — расщепляя женскую общность на отдельных людей, словно предлагая зрителю посмотреть на советских женщин как на личностей и как на класс, напоминая про классовое сознание каждой отдельной гражданки.

Фильмография

«Богатая невеста» (реж. Иван Пырьев, 1938) «Исмет» (реж. Микаил Микаилов, 1934) «Она защищает Родину» (реж. Фридрих Эрмлер, 1943) «Семеро смелых» (реж. Сергей Герасимов, 1936) «Тихий Дон» (реж. Ольга Преображенская, Иван Правов, 1930) «Цирк» (реж. Григорий Александров, 1936) «Член правительства» (реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц, 1939)

Казурова Н.В., Трушина Е. Ю. Пространство женской свободы в кинематографе Азербайджана 1920-1930-х гг.: между адатом и советской идеологией // Вестник РГГУ. — 2024. — № 2. — С. 118-134.

Максимов А. А. Особенности правового положения женщин в Советской России // Вестник МИЭП. — 2016. — № 2 (23). — С. 130-139.

Смагина С. А. «Новая мораль» в советском кинематографе 1920-х гг. // Грамота. — 2017. — № 12. — С. 165-169.

Хлопнина О. О. Трансформация женской образности в советском кинематографе 1920-1930-х годов // Проблемы культурологии. — 2017. — № 2. — С. 140-151.

Коллонтай А. Новая женщина // Электронная Библиотека Одинцовского благочиния URL: http://www.odinblago.ru/novaia_moral/1 (дата обращения: 17.11.2024).

Мужчины всех стран соединяйтесь! Журнал «ДОЛОЙ ЖЕНЩИН» «Почта Амура», № 22, 1907 год (URL: https://vk.com/wall-47855390_1726952?z=photo-47855390_457410081%2Falbum-47855390_00%2Frev)

Плакат «Советская женщина — равноправный и активный строитель коммунистического общества!» Егер Арвид Рейнхольдович, Латгосиздат, 1949 (URL: https://www.posterplakat.com/the-collection/posters/pp-134?src=categories/women)

«Богатая невеста» (реж. Иван Пырьев, 1938)

«Исмет» (реж. Микаил Микаилов, 1934)

«Она защищает Родину» (реж. Фридрих Эрмлер, 1943)

«Семеро смелых» (реж. Сергей Герасимов, 1936)

«Тихий Дон» (реж. Ольга Преображенская, Иван Правов, 1930)

«Цирк» (реж. Григорий Александров, 1936)

«Член правительства» (реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц, 1939)