Медиаискусство: вектор на расширение

Зачастую представляется, что те концептуальные «рамки», которые теоретики «изобретают», чтобы описать видеоарт и отделить его от всего остального, что тоже подпадает под определение движущегося изображения, художники используют как вызов, стимул для инновационных практик.

В этом смысле видеоарт напоминает хору, описанную Деррида в его размышлениях о платоновском тексте. Деррида говорит о негативной силе дробления, дифференциации и апории (парадоксальности). Иными словами, всё сложно, «значение работы множественно и полиморфно, и любой случай интерпретации сильнейшим образом зависит от того, кто осуществляет акт смотрения», — утверждает художница и автор книги по истории видеоарта Кэтрин Элвз. Перефразируя известное высказывание философа Григория Сковороды, «теоретик ловит его, но пока не поймал». Или не вполне поймал, ведь новые медиа постоянно трансформируются, меняются форматы, расширяется художественный инструментарий.

Лучшая метафора для определения специфики взаимоотношений видеоарта и его исследователя — работа Гии Ригвавы, который в 90-е годы монотонно утверждал с экрана телевизора: «Не верьте им, они все врут». «Врут» — просто в силу того, что любое утверждение есть упорядочение мысли, а видеоарт существует в модусе постоянной мобильности и текучести (не случайно его отец-основатель Нам Джун Пайк был членом движения «Флюксус»), как антитезис, альтернатива к существующим структурам, которые он зачастую избирает предметом своей критики и деконструкции (будь то язык кинематографа, телевидения, массовой визуальной культуры).

Для этого видеоарт как вид медиаискусства используют достижения современных технологий: так, некоторые произведения видеоарта задействуют анимацию, компьютерную графику, кадры видео, снятые с мобильного телефона и т. д.

Через этот актуальный инструментарий видеоарт может продемонстрировать новые процессы и паттерны человеческого восприятия и мышления (напр., клиповое мышление), формировать новые дискурсивные поля и альтернативные возможности контекстуализации видеоизображения, выстроить дистанцию между укоренённым в культуре нарративом и иными способами его прочтения. Ведь и видеоарт «Они все врут» (1993) Гии Ригвавы изначально может восприниматься и в более широком контексте — как предложение занять более критическую позицию по отношению к господствующим нарративам.

Джанет Кардифф, Джордж Бурес Миллер. Forest (for a thousand years…)/ Лес (на тысячи лет…). Аудиоинсталляция (саундскейп). 2012

И тем не менее, несмотря на все вышесказанное, очертить границы видеоарта, по крайней мере, в поле медиаискусства, пусть и «широкими мазками», сравнительно нетрудно: в силу своей природы видеоарт работает с движущимся изображением, которое зритель видит глазами (вспомним, что «video» на латыни означает «я вижу»). Видеоарт фокусируется преимущественно на зрении, а ведь у человека есть и другие чувства: осязание, обоняние, слух, вкус, которые тоже могут быть «расширены» посредством медиа: осязание, обоняние, слух, вкус.

Именно эти чувства выходят на передний план и становятся предметом художественного анализа и рефлексии в расширенной практике видеоарта и в других видах медиаискусства.

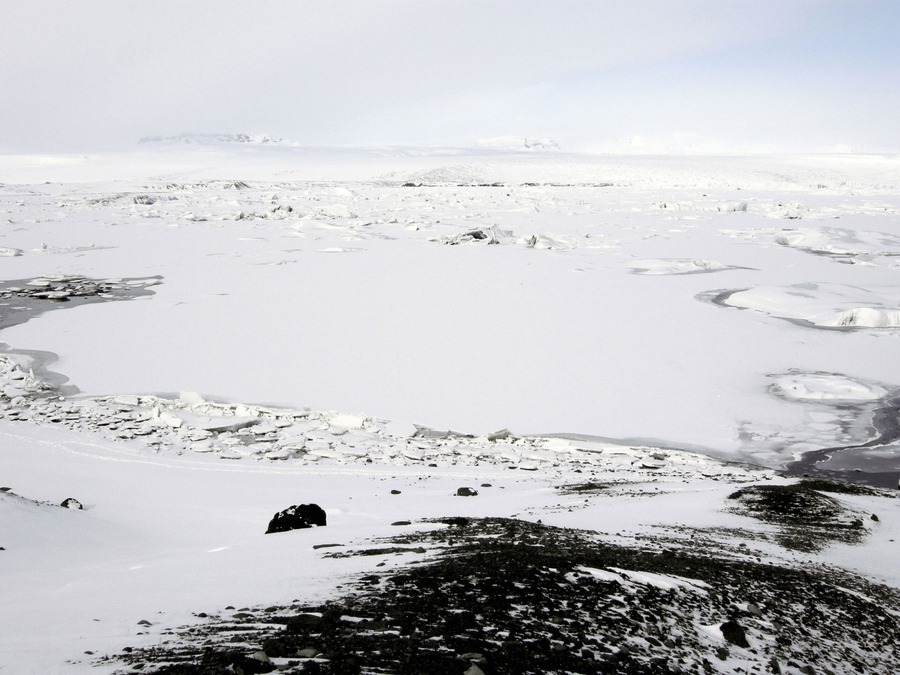

Художница Кэти Патерсон в 2015 году предлагала любителям современного искусства позвонить прямо внутрь крупнейшего ледника Европы Ватнайокул, который находится в Исландии, и послушать таяние льдов

Так, производители оборудования виртуальной реальности создают различные версии имитаторов ароматов, которые могут быть использованы художниками в иммерсивных инсталляциях, а произведения саунд-арта позволяют посетителю оказаться в уникальной звуковой среде и, например, услышать таяние ледников (работы Кэти Патерсон, разместившей микрофон в леднике, чтобы аудитория имела возможность услышать скрежет и рокот откалывающихся от ледника осколков) или звуки военных действий (Джанет Кардифф, Джордж Бурес Миллер, «Forest (for a thousand years…)» (2012)), инициируя рефлексию о социальных и экологических процессах в обществе.

Кроме этого, Кэти Патерсон собирала талую воду и замораживала ее в виде виниловых пластинок, на которые записывала звуки таяния ледников. Далее эти пластинки проигрывались; в процессе просмотра видеозаписи они медленно тают прямо на наших глазах, однако сами пластинки уже давно исчезли — растаяли. А не растают ли однажды ледники, оставив после себя только индексальные следы — фотографии, видеосвидетельства, заметки очевидцев?

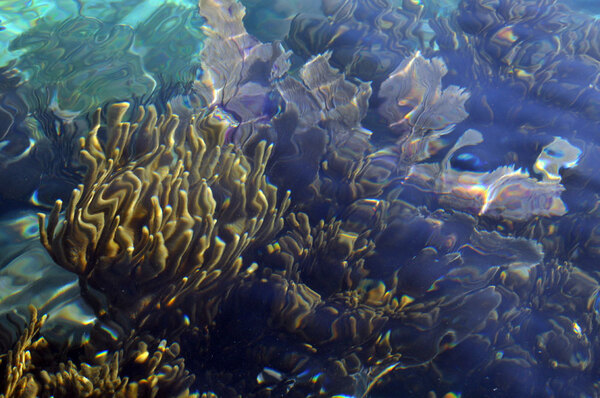

Яна Виндерен. Silencing of the Reefs/ Молчание рифов. С 2011 года.

Яна Виндерен, в прошлом морской биолог, посвятила свои работы изучению подводных звуковых ландшафтов. В рамках проекта «Silencing of the Reefs», начатого в августе 2011 года, она исследует звучание подводных экосистем и делится результатами с широкой аудиторией. Её цель — пробудить наше любопытство к жизни обитателей морских глубин.

Способствовал формированию дискурса о медиа как о способе «расширения» человеческого тела и органов чувств М. Маклюэн в своей книге «Понимание медиа. Внешние расширения человека». Он отмечал, что функции кожи «расширяются», например, через одежду и жилище, а функции нервной системы можно «расширить» с помощью электричества, которое позволяет нам видеть и слышать то, что происходит по другую сторону земного шара.

Однако можно «повысить ставки» — и поставить перед собой более амбициозную задачу, например, ощутить то, что слабо коррелирует с обыденным человеческим опытом.

Импланты в теле Мун Рибас подключены к онлайн-сейсмическим датчикам. Когда в мире происходят сильные землетрясения, художница ощущает вибрацию.

Так, британская художница Мун Рибас (Moon Ribas) вшила в свои ладони и ступни чипы, которые улавливают сейсмическую активность на планете и передают ей сигналы о том, что в определенной географической местности происходит землетрясение определенной силы. Далее художница «конвертирует» свои ощущения в танцевальные перформансы.

Художница Мун Рибас утверждает: «Я использую технологии, чтобы быть ближе к этому миру».

Хореография ее работ основана на исследовании движений, вдохновленных сенсорным «расширением»: «Я подумала, что было бы классно ощущать это огромное движение, движение природы, в своем теле. Поэтому я начала вживлять импланты. <…> Сейсмо-чувство — это результат моего творчества. Но оно происходит внутри моего тела, я единственная среди зрителей могу воспринимать это искусство. Поэтому, чтобы поделиться этим, я создаю внешний продукт, я делаю выступления — визуальное произведение искусства, чтобы поделиться тем, что я чувствую».

В 2010 г. Мун Рибас стала одной из основателей фонда киборгов — «Cyborg Foundation», вместе с художником Нилом Харрисом, который тоже экспериментирует с возможножностями расширения человеческой чувственности.

Нил Харбиссон с носимым устройством дополненной реальности Стива Манна 1974 года (машина последовательного волнового импринтинга), подключенным к более современным светодиодным лампам.

Нил Харбиссон родился с полной неспособностью различать цвета. В начале 2000-х гг. он участвовал вместе с профессором Адамом Монтандоном в разработке первой версии «Eyeborg» — специального устройства, состоявшего из ноутбука и наушников, и позволяющего своему владельцу «слышать» звуковые частоты цветов (так, для Нила красный цвет звучит как нота фа, зелёный — ля, желтый — соль). Со временем «Eyeborg» превратился в антенну, имплантированную прямо в череп художника. В 2008 году устройство было модифицировано: добавилась возможность воспринимать инфракрасное излучение и ультрафиолетовые лучи.

Британский музыкант и художник Нил Харбиссон улучшил свои способности к восприятию цветов, вживив в череп специальную антенну.

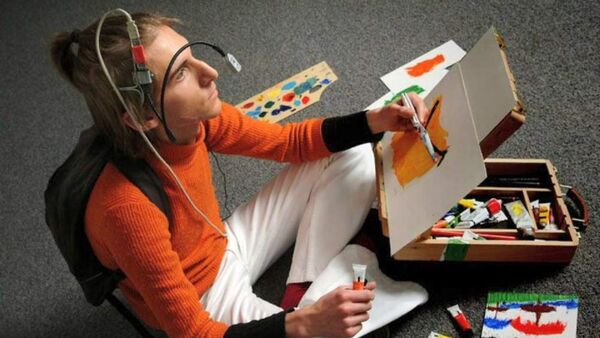

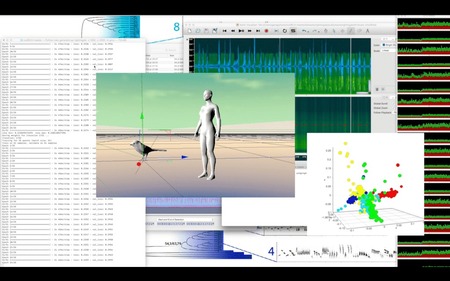

«Медиатизировать» можно даже зрительские реакции. В этом отношении интересны разработки в области энактивного кино (enactive cinema). Смотря такую кинокартину, зритель испытывает те или иные эмоции, которые считываются с помощью специальных датчиков, обычно встроенных прямо в кресла, — и в зависимости от психофизиологической активности зрителя варьируется сюжетная линия фильма, подстраиваясь под его эмоциональное состояние. Например, если зритель настроен благодушно, то сюжет может принять негативный поворот (как в работе Алексиса Кирке «Множество миров», 2013).

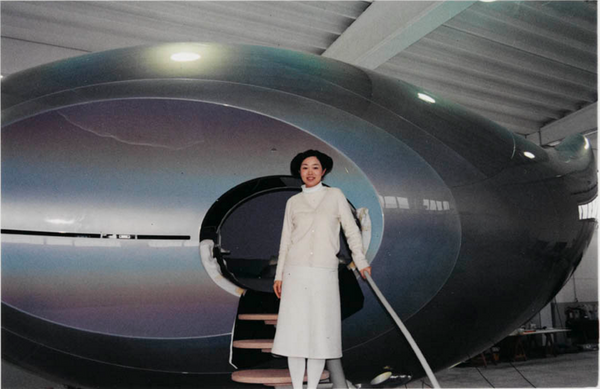

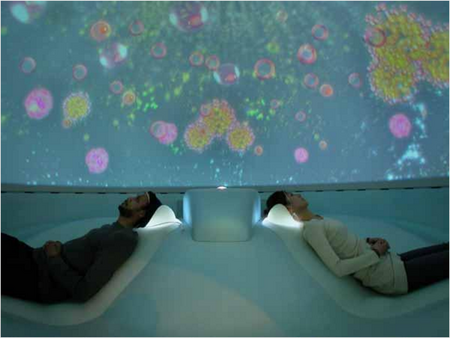

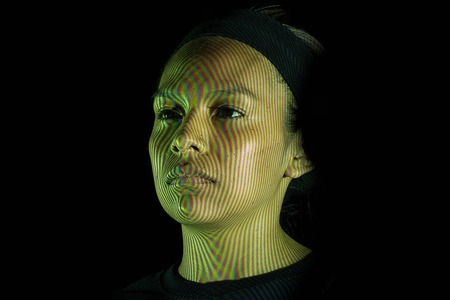

Марико Мори — японский фотограф и цифровой художник. Её работы посвящены созданию интерактивных пространств. Одной из самых известных её инсталляций является «Wave UFO», созданная в 2003 году.

Эта инсталляция объединяет искусство, архитектуру, музыку, науку и перформанс, создавая пространство для глубоких размышлений.

Идея интерактивности «без осознанности» интересует и многих медиахудожников. Еще в 2005 г. на Венецианской биеннале японская художница Марико Мори предложила зрителям интерактивную инсталляцию, оборудованную программным обеспечением для считывания и визуализации мозговых волн в виде цифровой анимации («Wave UFO», 1999-2003).

Tree VR: этот проект виртуальной реальности перенесет зрителя в мир тропических лесов, где его тело станет стволом дерева, а руки — ветвями.

Если говорить про комплексное воздействие на сенсорику, то наиболее перспективным медиумом, «работающим» со всеми 5-ю чувствами, представляется медиум виртуальной реальности, позволяющий, пусть пока и со множеством ограничений, вызванных несовершенством технологии, воспроизводить в цифровом формате любые аспекты природного мира.

Технологии виртуальной реальности позволяют зрителю «переселиться» в тело любого живого существа или объекта.

Многие VR-работы так или иначе направлены на вывод зрителя из эгоцентрического состояния и, шире, на критику антропоцентризма, на рефлексию, связанную с антропоценом и его последствиями. К примеру, в виртуальной работе «Tree VR» (2017; проект является партнером некоммерческой организации Rainforest Alliance) зритель получает возможность почувствовать себя деревом — от появления на свет и ускоренного роста до неожиданной, неестественной смерти, вызванной действиями человека.

Возможность погрузить зрителя в повествование от первого лица и вызвать у него необычные переживания привлекает многих современных режиссёров. Так, Эммануил Воган-Ли и Адам Лофтен (Emmanuel Vaughan-Lee and Adam Loften) использовали медиум виртуальной реальности, чтобы рассказать историю не про некое абстрактное, вымышленное дерево, а про уникальный бонсай, которому более 400 лет. Фильм под названием «Атомное дерево» (2019) идет всего 10 минут, однако за это короткое время режиссеры успевают вовлечь зрителя в нарратив, посвященный жизни сосны, которая до 1945 года росла в уединенном буддистском храме, окруженная заботой семьи Ямаки.

Спрятанный за высокой стеной, бонсай пережил взрыв атомной бомбы 6 августа 1945 года — вместе со зрителем, который оказывается свидетелем этой трагедии.

«Atomic Tree» — это увлекательный рассказ о жизни одного из самых известных деревьев в мире — 400-летнем японском бонсае из белой сосны, пережившем атомный взрыв в Хиросиме.

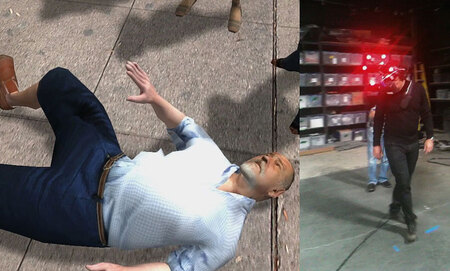

VR балансирует на грани между репрезентацией и презентацией. С одной стороны, надев гарнитуру виртуальной реальности, мы все ещё имеем дело с экранном образом, с другой стороны, мы находимся «внутри» истории, не смотрим из «окна» «в мир», как привыкли делать со времен эпохи Возрождения, а оказываемся частью самого мира. Так, рассказывая о реакции зрителей на VR-фильм «Голод в Лос-Анджелесе» в рамках выступления на платформе «TED», Нонни де ла Пенья отмечала: «…Люди опускались на пол, пытаясь помочь упавшему в припадке, пытаясь шепнуть что-то ему на ухо, успокоить и как-то помочь ему, хотя ничего сделать не могли. Многие люди, покидая сцену, говорили: „О, Боже, это было ужасно. Я ничем ему даже помочь не мог“, и так и уходили с этим чувством».

В своих комментариях Нонни де ла Пенья делала акцент на том, что зрители, надевающие VR-очки, не забывают, где они находятся, не начинают путать пространство лаборатории и искусственно сконструированный мир виртуальной реальности — однако они могут почувствовать себя так, будто находятся сразу «в двух местах», испытать «так называемую двойственность присутствия».

VR-фильм «Голод» в жанре иммерсивной журналистики основан на реальной аудиозаписи, сделанной во время инцидента, который произошёл рядом с Первой унитарной церковью в центре Лос-Анджелеса.

Многие исследователи, как теоретики, так и практики, называют VR «машиной для эмпатии».

«The Machine To Be Another» позволяет человеку пережить захватывающие ощущения — опыт, известный в нейробиологических исследовательских лабораториях как «иллюзия переноса тела».

Машина, которая станет другим (TMBA), представляет собой систему воплощающей виртуальной реальности (EVR), способствующую легкому обмену телами. Этот опыт, известный в нейробиологических исследовательских лабораториях как иллюзия переноса тела, позволяет человеку пережить захватывающие ощущения.

Благодаря произведениям виртуальной реальности мы можем ощутить себя на месте Другого, почувствовать то, что чувствует Другой — будь то человек или нечеловеческий агент. В качестве примера можно привести проект исследовательской лаборатории BeAnother Lab барселонского университета имени Пумпеу Фабра «The Machine To Be Another». Благодаря устройству виртуальной реальности участники проекта начинают видеть то, что видит другой человек, буквально — оказываются в «его туфлях». Для усиления эффекта «трансфера субъективности» участников эксперимента просят синхронно выполнять движения конечностями, головой.

Система, сочетающая технологии виртуальной реальности, достижения когнитивных наук и элементы перформанса, позволяет пользователям почувствовать себя в другом теле.

В некоторых случаях создатели инсталляций ставят перед зрителем еще более сложные задачи, требующие немалых физических усилий, — как в работе «Плоть и песок» (2017) авторства Алехандро Гонсалеса Иньярриту, посвященной жизни мигрантов-нелегалов.

Алехандро Гонсалес Иньярриту — мексиканский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и композитор.

«Плоть и песок» — это инсталляция виртуальной реальности, созданная Алехандро Г. Иньярриту, которая исследует судьбы мексиканских мигрантов.

В начале путешествия зритель должен надеть на себя тяжелый рюкзак, который выступает и как метафора изнурительной участи человека, покинувшего свой дом, и как феноменологическая данность, «заземляющая» риторику в конкретное чувственное переживание.

Иньярриту вдохновили на создание фильма интервью с десятками иммигрантов из Латинской Америки, которые столкнулись с трудностями при пересечении границы.

Иньярриту: «В этом фильме есть элементы журналистики и документального кино. Это реконструкция их жизни, можно сказать, кусочек их кошмара».

Помимо рюкзака Иньюриту вводит в повествование и другие физические объекты (например, обувь мигрантов, документальные фотографии), «миксуя» цифровое и реальное.

При этом не приходится говорить о том, что зритель путает виртуальный мир с реальным. Скорее речь идёт о переживании виртуального пространства как несовершенного — то есть не до конца свершившегося, пластичного, в котором есть место и для недосказанности, и для сомнения, и для «подвешивания» нарратива. С одной стороны, есть референциальная составляющая (нарратив, отсылки, послание), а с другой — природа самого медиума, которая позволяет художнику «забросить» нас в тело коровы, предназначенной для убоя или дерева, пережившего более 400 лет человеческой драмы. И когда мы снимаем шлем, то оказываемся в моменте неопределенности, транзитной зоне — нам необходимо обнаружить себя в собственном теле и реальном пространстве. И здесь даже может поселиться в голове мысль, а туда ли ты попал, в правильном ли теле проснулся, Чжуанцзы ты или бабочка, которой он снится? И так ли отличаемся мы от бабочек (камней, деревьев, гор…)?

Можем ли мы вступить с ними в диалог, нащупать с помощью искусства, науки и технологии новые стратегии взаимодействия? Агнес Мейер-Брандис, художница из Германии, в рамках проекта «One Tree ID — Как предстать для дерева — другим деревом» (2019) вместе с немецкими учеными провела биохимический и биопоэтический эксперимент, предоставляющий зрителю возможность вступить с деревом в коммуникацию посредством обмена запахами.

Елена Никоноле, медиахудожница из России, изучает птичий язык в рамках своего проекта, исследующего различные подходы к анализу и генерации звука с помощью нейросетей.

А Елена Никоноле и вовсе исключила из диалога человека — в ее проекте «Язык птиц» (2018-2019) ситуация коммуникации происходит между нечеловеческими агентами: искусственным интеллектом и птицами, и наблюдая этот процесс, зритель может увидеть его участников «в новом свете».

Медиаарт предлагает нам уникальный опыт — опыт «расширения» себя через ощущения, свидетельствующие о новых, непривычных гранях реальности — чтобы мы вышли за рамки привычных автоматизмов восприятия.

Печатную версию статьи можно прочитать: Искусство кино. 2021. № 9/10. С. 142-149