X-RAY ART

РЕНТГЕН КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

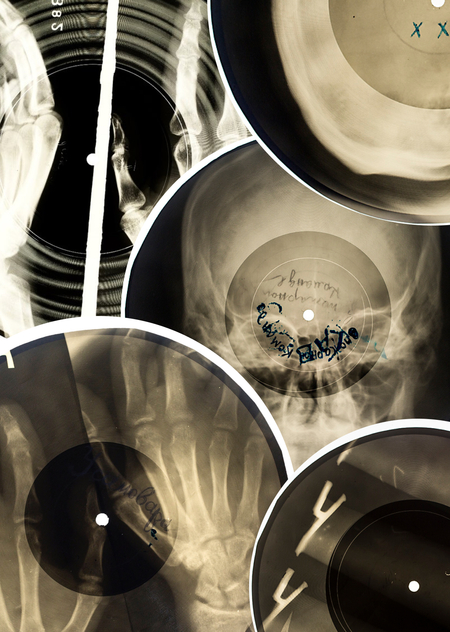

Когда я впервые столкнулась с историей так называемых «рентгеновских пластинок» или «музыки на костях» — тех самых, что в Советском Союзе в середине XX века использовались для подпольного тиражирования запрещенной западной музыки и «блатняка», — это произвело на меня сильное впечатление. Казалось бы, медицинский снимок, призванный показывать внутренние структуры тела, вдруг становился носителем совершенно иного, невидимого для цензуры содержания — звуков свободы, символом культурного сопротивления. Этот феномен, на мой взгляд, выходит далеко за рамки простого примера изобретательности в условиях дефицита. Он заставил меня задуматься: если рентген мог быть таким мощным инструментом для «проявления невидимого» в тоталитарном обществе, то как он трансформировался и продолжает использоваться в искусстве сегодня, в совершенно ином контексте — в мире цифровых технологий и повсеместной визуализации?

Мне стало очевидно, что «рентгеновское искусство» — это не просто нишевое направление, а увлекательная и многослойная область, которая позволяет проследить, как технологии, изначально созданные для научных или диагностических целей, могут быть переосмыслены и наделены новыми смыслами в художественном контексте.

Эта тема важна, поскольку она демонстрирует глубокую взаимосвязь между научным прогрессом, социокультурными изменениями и развитием художественных практик. Ведь рентген, по своей сути, — это всегда про проникновение сквозь поверхности, про выявление скрытых слоев, про обнажение внутренней структуры. И эта его функция становится мощной метафорой в искусстве, будь то буквальное «просвечивание» классических картин для обнаружения скрытых слоев или концептуальное «сканирование» общества и человеческого тела в поисках истины или уязвимости.

Мой выбор темы обусловлен тем, что она позволяет объединить два очень разных, но концептуально связанных исторических периода и художественных подхода.

С одной стороны, мы имеем уникальный пример советского андеграунда, где рентген стал материалом для аудиозаписей, символизируя нелегальность и дефицит, но одновременно и непреодолимую тягу к самовыражению и свободе.

С другой стороны, сегодня современные художники используют рентген, КТ и другие визуализирующие технологии уже совершенно иначе, задаваясь вопросами о теле, идентичности, границах между живым и неживым, а также о влиянии технологий на восприятие реальности.

Актуальность исследования также подтверждается тем, что в эпоху, когда искусственный интеллект и биохакинг ставят под вопрос многие привычные представления о человеке и его теле, «рентгеновское искусство» приобретает новые философские измерения, становясь полем для осмысления постгуманистических идей.

Основной ключевой вопрос, который я ставлю перед собой в этом исследовании, звучит так: Каким образом рентгеновское излучение, изначально предназначенное для проникновения в физическую материю с диагностическими целями, трансформировалось в уникальный художественный медиум, способный «просвечивать» невидимые аспекты культуры и общества.

Я предполагаю, что рентгеновское изображение, эволюционируя от «подпольного» носителя к легитимному художественному медиуму, сохраняет за собой ключевую роль инструмента для «проявления невидимого», служащего как средством культурного сопротивления и выживания в условиях дефицита, так и способом глубокого философского исследования человеческого существования, памяти, контроля и технологических влияний в современном мире. Его уникальность заключается в способности одновременно быть объективным документальным свидетельством и мощной субъективной метафорой, раскрывающей многослойность реальности.

Это означает, что вне зависимости от исторического периода и социокультурного контекста, рентген как художественный инструмент всегда работает с темой невидимого, скрытого или запретного. В советском андеграунде он позволял проявиться запрещенным звукам, буквально просвечивая кости. В реставрации он «проникает» в историю произведения, раскрывая изначальные идеи или последующие изменения. В современном искусстве он «сканирует» общество, обнажает уязвимость человеческого тела или метафорически исследует прозрачность данных в цифровую эпоху. Таким образом, я считаю, что рентген выступает как «медиум двойного зрения», позволяющий художникам работать с категориями видимого и невидимого, поверхностного и глубинного, документированного и метафорического, что делает его особенно ценным для визуального исследования.

Для подтверждения этой гипотезы в дальнейшем исследовании будет проведен сравнительный анализ различных практик «рентгеновского искусства». Мы начнем с исторического анализа феномена «рентгеновских пластинок» в СССР, рассматривая их не только как техническое чудо, но и как мощный акт культурного сопротивления и свидетельство о дефиците и цензуре. Затем мы перейдем к искусствоведческому анализу использования рентгеновских снимков в искусстве второй половины XX века, в том числе в целях реставрации и деконструкции классических произведений, а также как метафоры памяти и травмы. В третьей части исследования будет проанализировано, как рентгеновское излучение и другие технологии визуализации (КТ, 3D-сканирование) интегрируются в актуальное искусство, рассматривая работы таких художников, как Мэтью Кокса, Хью Терви и другие. Визуальный ряд, который будет представлен в работе, станет ключевым аргументом для раскрытия заявленной темы, демонстрируя как эволюцию самого медиума, так и трансформацию его смыслов. Я планирую показать, как от кустарных записей на «рентгеновских обрезках» мы пришли к современным работам, при этом сохраняя общую концептуальную нить — стремление увидеть то, что скрыто от глаз.

РАЗДЕЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение: Рентген как культурный феномен. Глава 1. «Кости звучат»: рентгеновские пластинки в СССР как акт сопротивления. Глава 2. Рентгенография искусства: между реставрацией и деконструкцией. Глава 3. Цифровой рентген: от медицинского сканера до инструмента постгуманизма. Заключение.

«КОСТИ ЗВУЧАТ»: РЕНТГЕНОВСКИЕ ПЛАСТИНКИ В СССР КАК АКТ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Начало истории рентгеновского искусства в СССР связано вовсе не с галереями или выставками, а с желанием людей слушать запрещённую музыку.

В условиях тотальной цензуры после Второй мировой войны, когда практически вся западная музыка была под запретом, советские меломаны проявили изобретательность. Они начали использовать списанные рентгеновские снимки как материал для самодельных грампластинок.

Процесс изготовления пластинок требовал мастерства и риска. Участники подпольного движения собирали и модифицировали токарные станки, добывали рентгеновские снимки из больниц и вырезали из них круглые диски с выдавленными звуковыми канавками. Эти пластинки распространялись на черном рынке, становясь своеобразным культурным артефактом эпохи.

«…Они вырезали из рентгеновского снимка грубый круг маникюрными ножницами и сигаретой прожигали дырку… У вас был бы Элвис на легких, Дюк Эллингтон на скане мозга тети Маши — запрещенная западная музыка, запечатленная на внутренних органах советских граждан». [3]

Из интервью с автором Аней фон Бремзен.

Снимок-пластинка «АЛЕША» Художник: Петр Лещенко. Композитор: Илья Жак. Слова: Вениамин Зубин.

Снимок-пластинка «КОЛЫБЕЛЬНАЯ СТРАНЫ ПТИЦ» Художник: Элла Фицджеральд. Композитор: Джордж Ширинг. Слова: Джордж Дэвид Вайс.

Снимок-пластинка «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ОСЕНЬЮ» Предоставлено: Сергей Ставицкий.

Снимок-пластинка «НАТАША ИЗ ОДЕССЫ» Артист: GroßesTanzorchester. Композитор: Отто Берко. Слова: Эрих Медер.

Снимок-пластинка «МАМБО» Художник: Неизвестно Композитор: Боб Меррилл

Так называемые «рентгеновские пластинки» или «музыка на костях» стали символом культурного сопротивления.

Использование медицинских снимков — изображений человеческих скелетов, ребер, черепов — для записи мелодий запрещённых жанров (джаза, рок-н-ролла, латинских ритмов) становилось не просто техническим решением, но и мощной метафорой. Возможно, рентген здесь выступал как символ «просвечивания» тоталитарной системы, попытки заглянуть за фасад государственной идеологии.

Рентгеновские пластинки — это не просто носитель музыки, а визуальный и тактильный объект, который несёт в себе травму, память, запрет и желание свободы.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ИСКУССТВА: МЕЖДУ РЕСТАВРАЦИЕЙ И ДЕКОНСТРУКЦИЕЙ

Рентгеновская технология, изначально медицинская, приобрела особое значение в искусствоведении. Использование рентгенографии для изучения произведений искусства открыло новую эпоху в понимании художественных образов. Благодаря способности «просвечивать» слои живописи, рентген стал инструментом не только реставрации, но и деконструкции классических полотен.

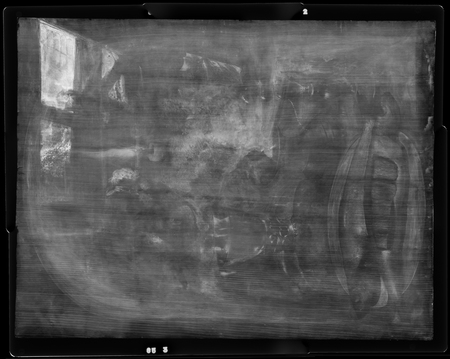

Рембрандт ван Рейн — «Товит и Анна» (1659).

Рембрандт ван Рейн — «Товит и Анна» (1659). Картина поверх натюрморта.

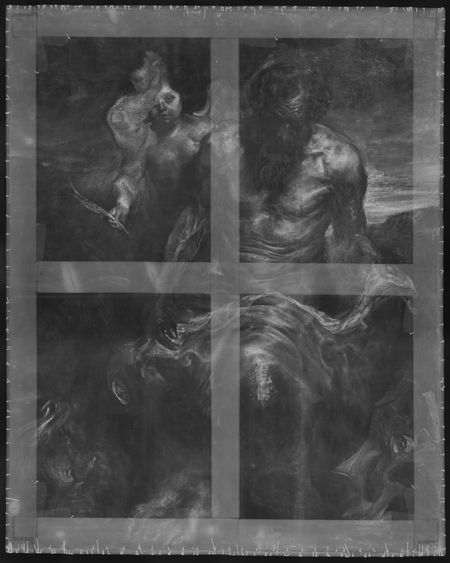

Антонис ван Дейк — «Святой Иероним» (1620).

Антонис ван Дейк — «Святой Иероним» (1620). Картина поверх другой картины с обнаженной лежащей нимфой. Рука нимфы отчетливо видна на рентгеновском снимке.

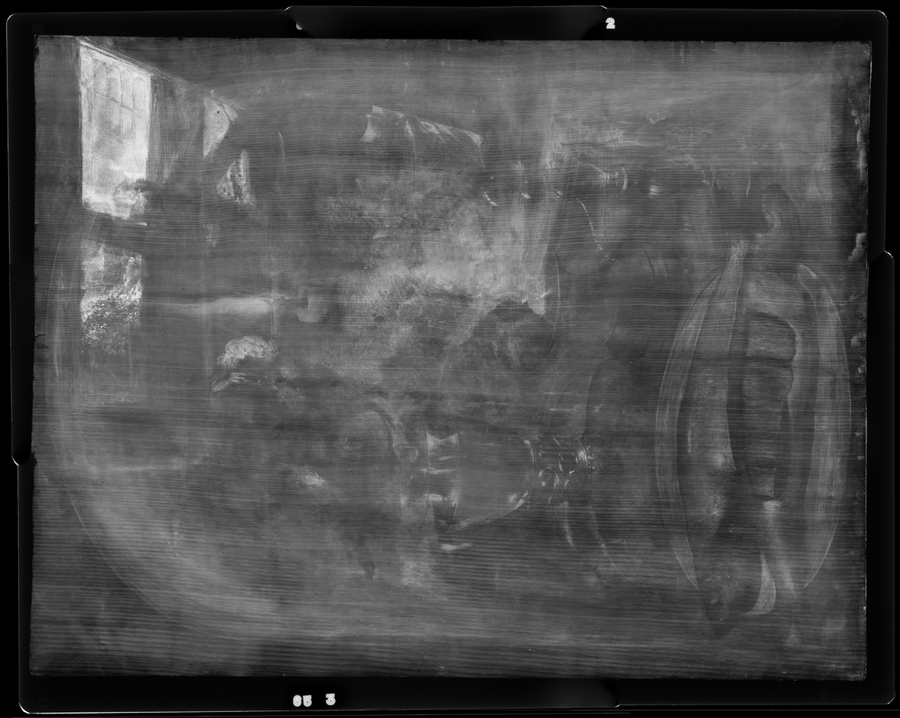

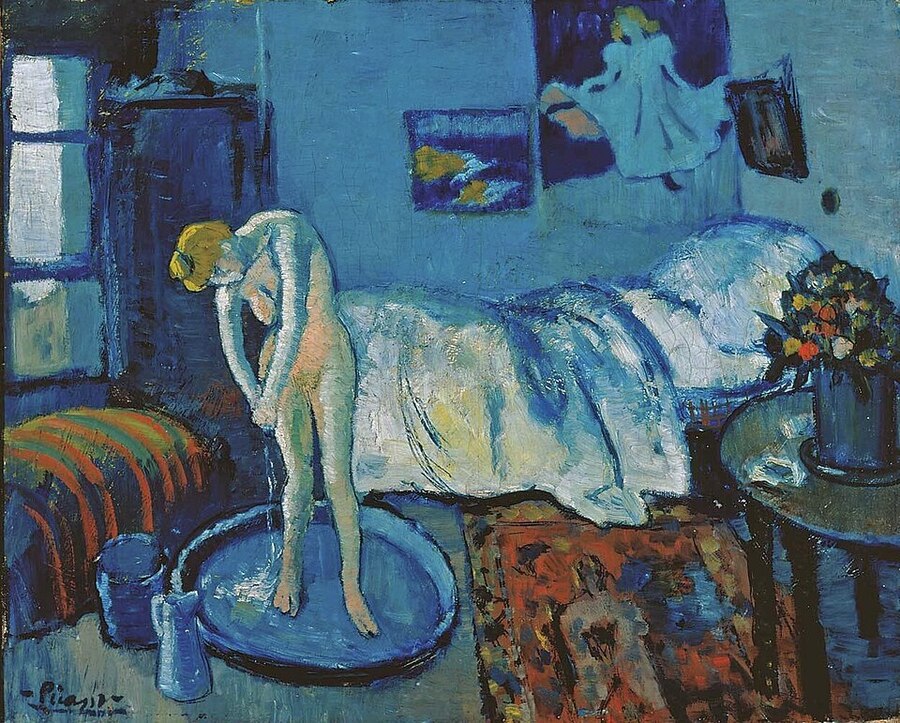

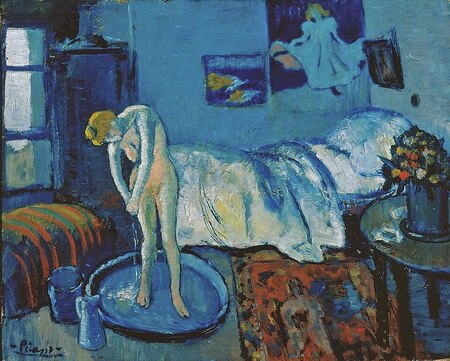

Пабло Пикассо — «Синяя комната» (1901).

Пабло Пикассо — «Синяя комната» (1901). Под знаменитой работой портрет бородатого мужчины в пиджаке и галстуке-бабочке, положившего руку на щеку.

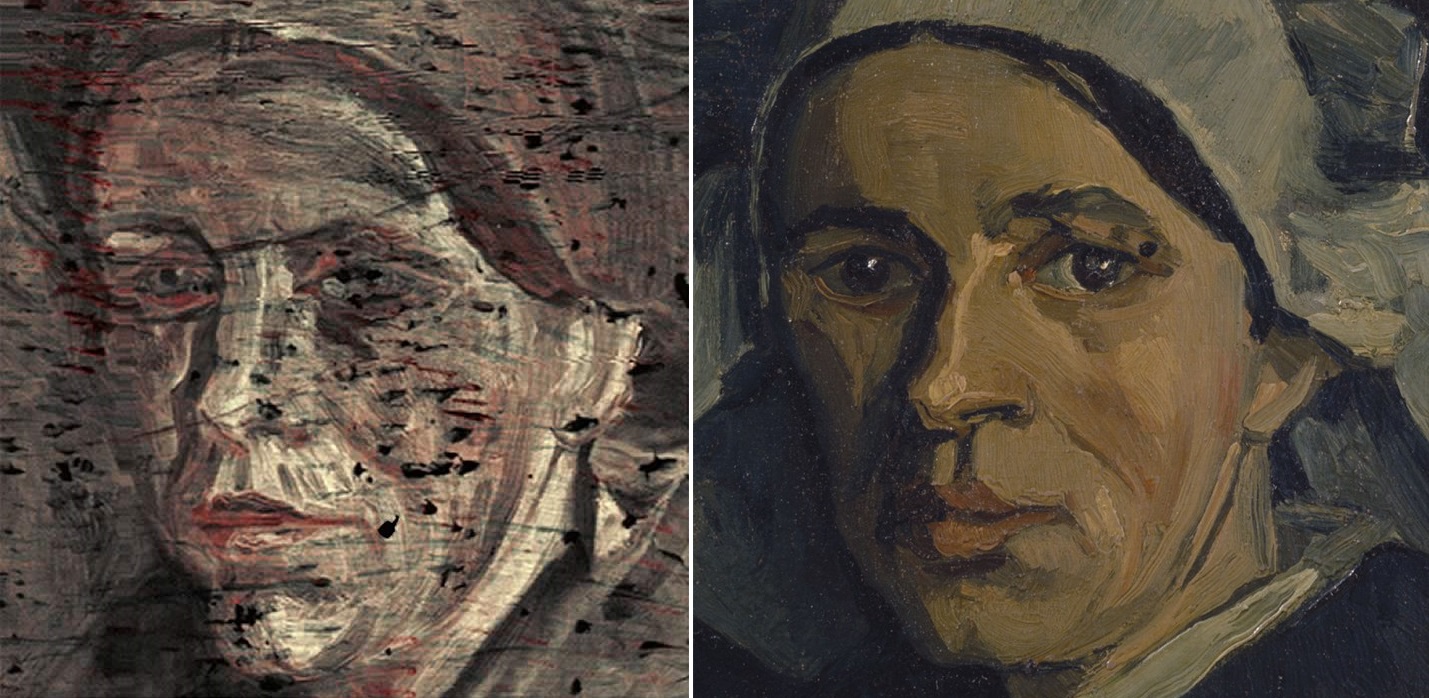

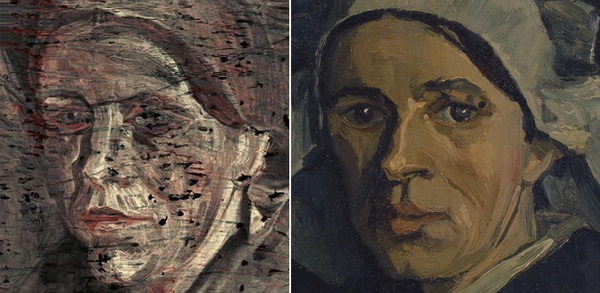

Винсент Ван Гог — «Лоскут травы» (Июнь 1887)

Винсент Ван Гог — «Лоскут травы» (Июнь 1887) Под картиной портрет, предположительно, голландской крестьянки, написанный художником в начале своего творчества, когда он жил в Нюэнене в Нидерландах.

«Вид песков Схевенингена» Хендрик ван Антониссен, 1641 год.

«Вид песков Схевенингена». Хендрик ван Антониссен, 1641 год. (Выброшенный на берег кит)

«Черный квадрат» К. Малевич, 1915 год.

«Черный квадрат» К. Малевич, 1915 год. Изображения, скрытые под черным квадратом.

«Черный квадрат» К. Малевич, 1915 год. Изображения, скрытые под черным квадратом.

Картина, приписываемая Рафаэлю Санти, представляет собой увлекательную загадку, сопоставимую по интриге с «Моной Лизой» Леонардо да Винчи. Изначально известная как «Святая Екатерина Александрийская», её авторство долгое время оставалось предметом споров, пока в XX веке реставрация не подтвердила принадлежность кисти Рафаэля.

Однако, раскрытие авторства лишь открыло новые тайны. Во время реставрации 1916 года, удалив верхний слой краски, эксперты обнаружили под мантией святой единорога — символ непорочности, из-за чего картина получила новое название «Дама с единорогом» (Одна из первых портретных работ Рафаэля).

«Святая Екатерина Александрийская» и/или «Дама с единорогом». Рафаэль, ок. 1506 г.

Но на этом открытия не закончились. В 1959 году, во время очередной реставрации, впервые в истории использовали рентген для исследования полотна. Было обнаружено, что изначально на руках у дамы находилась собака, символизирующая супружескую верность, — такие портреты часто заказывали на свадьбы. Единорог же был добавлен позже. Из-за плохого состояния картины реставраторы решили не удалять верхний слой с единорогом, оставив его как часть истории полотна.

Слева: «Дама с единорогом». Рафаэль, ок. 1506 г. Справа: Рентгеновский снимок картины.

Начиная с 1960-х годов рентгенография стала ключевым инструментом реставраторов и искусствоведов, позволяя буквально заглянуть под поверхность классических произведений. От обнаружения скрытых подмалевков на картинах Рембрандта до выявления тайных слоёв «Чёрного квадрата» Малевича, рентгеновские лучи переосмыслили наше понимание истории искусства, превратив технологию медицинской диагностики в инструмент культурной археологии.

ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕН: ОТ МЕДИЦИНСКОГО СКАНЕРА ДО ИНСТРУМЕНТА ПОСТГУМАНИЗМА

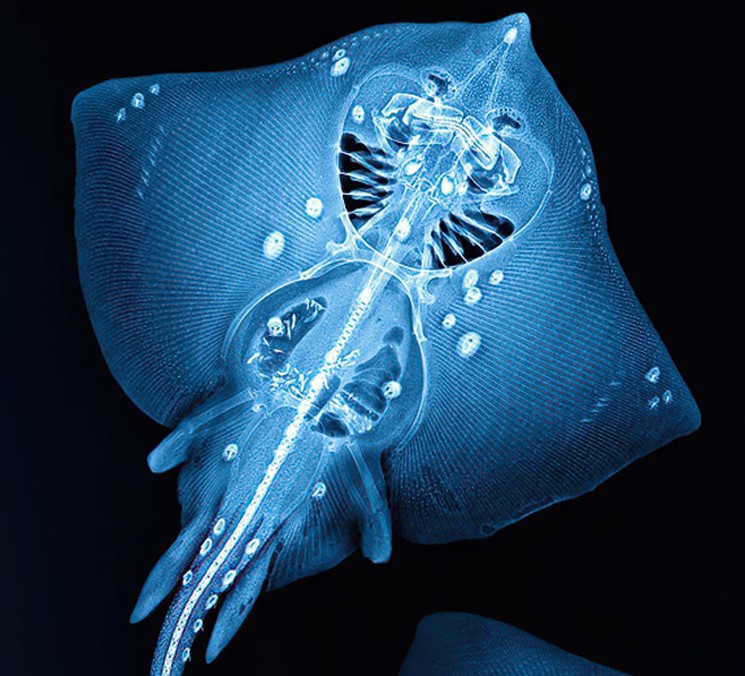

С наступлением цифровой эпохи рентгеновские технологии получили новую жизнь в руках современных художников и исследователей. Компьютерная томография, 3D-сканирование и прочие методы визуализации, основанные на принципах рентгенографии, стали не просто инструментами медицинской диагностики, но и мощными средствами художественного выражения.

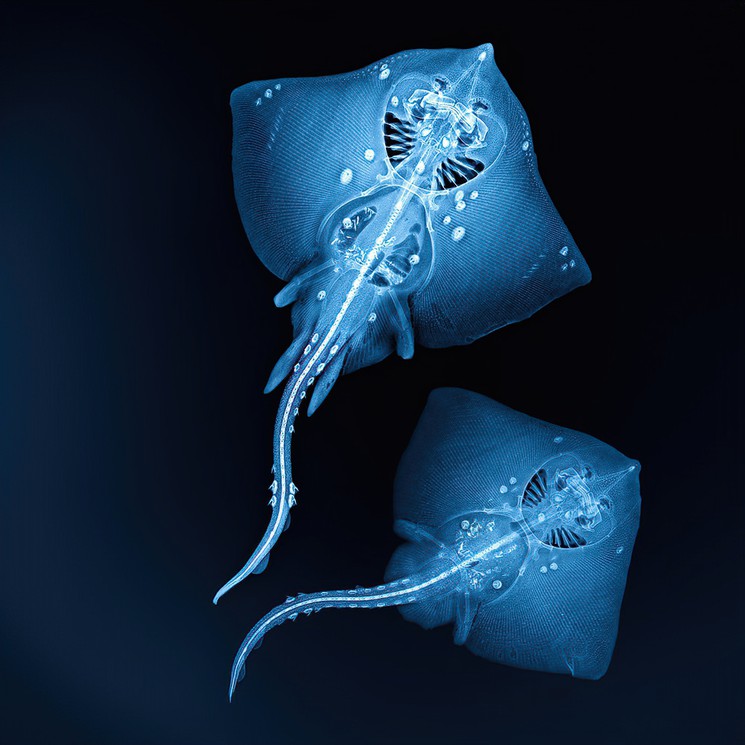

В работах Мэтью Кокса, Хью Терви и других современных художников проявляется новая эстетика прозрачности, где человеческое тело, предметы повседневности и природные объекты раскрываются в новом свете.

Хью Терви — британский художник-рентгенолог и пионер в области рентгеновского искусства. Родился в 1971 году в Чиппенхэме, Великобритания. Изначально получил образование в области дизайна и арт-дирекции, затем переучился на фотографа под руководством культового Гереда Манковица.

С 1996 года Хью начал экспериментировать с рентгеновской фотографией, создав собственный стиль, который сам назвал «ксография», а снимки — «ксограммами». Он объединил научные и художественные подходы, создавая цветные рентгеновские изображения повседневных предметов и человеческих частей тела, что впервые было опубликовано в 1999 году в The Observer Magazine и LIFE. Его работы привлекли внимание крупных компаний, включая Credit Suisse, для которых он создал инновационные рекламные ролики.

Хью активно продвигает рентгеновское искусство через лекции, выставки и образовательные проекты, сотрудничает с научными институтами и медицинскими организациями. Он удостоен почетной стипендии Королевского фотографического общества (2014) и является членом Королевского общества искусств (2016). Также он возглавляет компании Gustoimages Ltd. и OOHSCREEN Ltd., где развивает цифровые платформы для искусства в общественных пространствах.

Главная идея творчества Терви — показать невидимое, соединить науку и искусство, раскрыть скрытую структуру мира через рентгеновский взгляд. Его работы исследуют прозрачность и внутреннюю красоту объектов, привнося эстетический и философский смысл в современные визуальные практики.

Borough Superior SS100 (синий на черном) Лоуренс Аравийский, 2018. Автор: Хью Терви. Местонахождение произведения искусства: Соединенное Королевство.

1. «Танец при свете луны». Галерея: Ad Lib, 10 Church Road, Уимблдон Вилли. 2. «Колючие лучи», 2018. Местонахождение: Соединенное Королевство. Автор: Хью Терви.

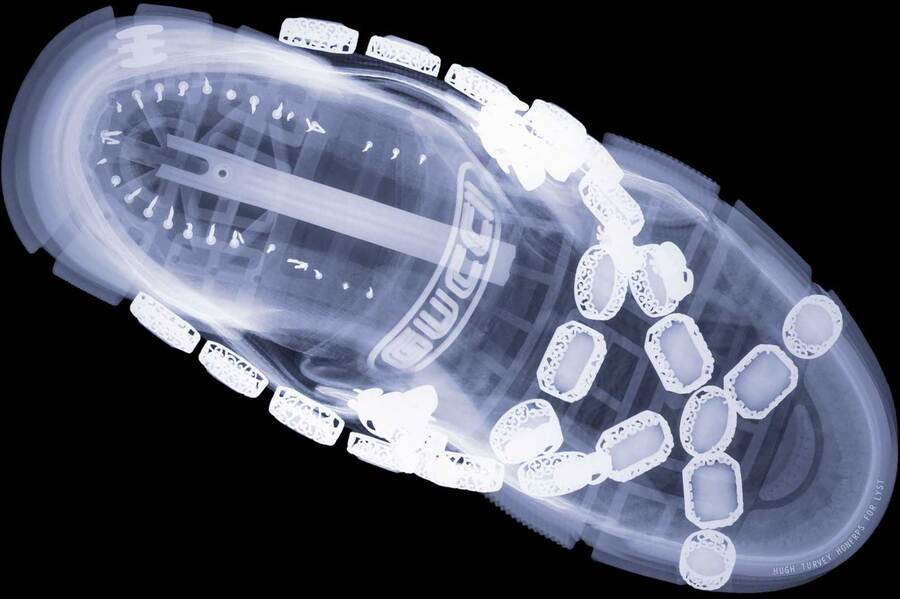

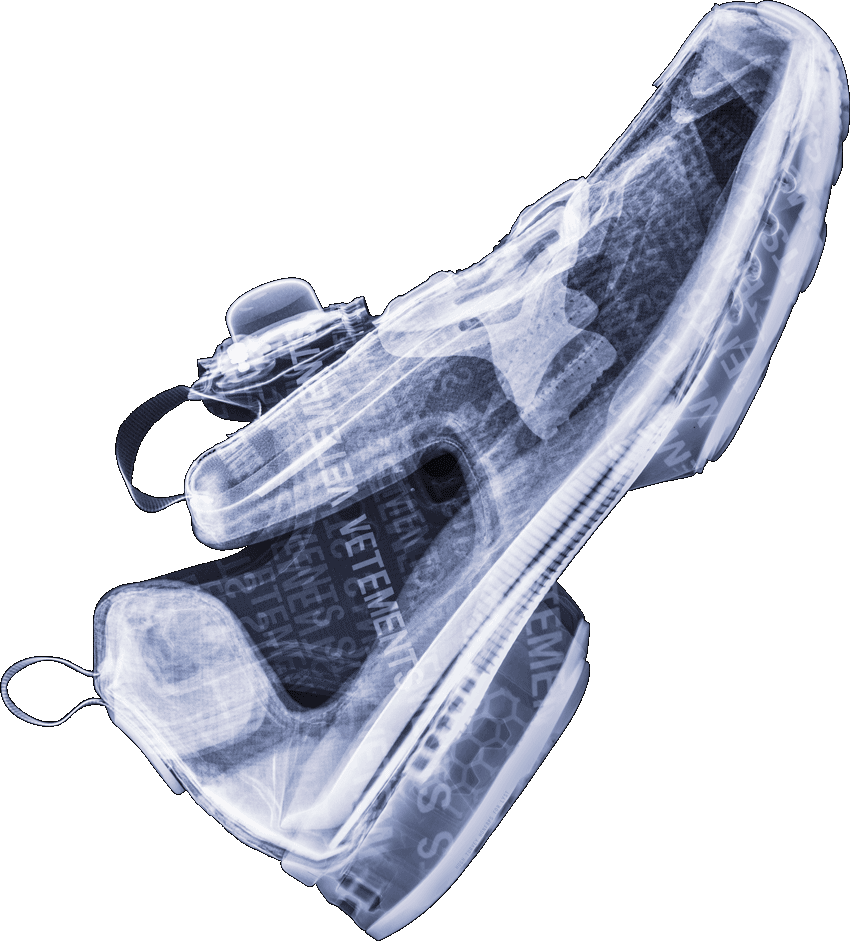

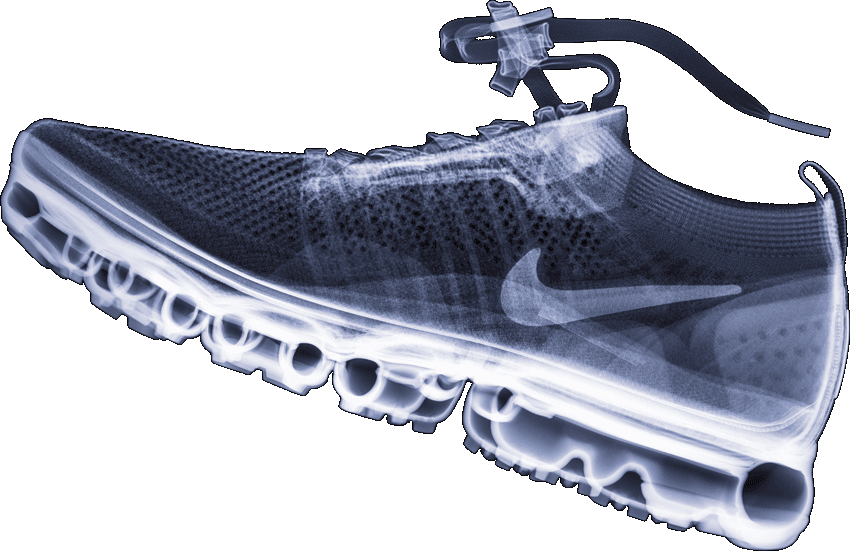

Одной из интересных работ Терви стала серия рентгеновских снимков кроссовок Joe Nimble Running. Эти кроссовки известны своим уникальным дизайном, который позволяет пальцам ног свободно двигаться, что способствует лучшей устойчивости и снижению риска травм. Терви решил использовать рентген для того, чтобы показать, как эти кроссовки влияют на положение стопы и пальцев во время бега.

Он делает видимым то, что обычно скрыто от глаз.

Рентген для кроссовок «Joe Nimble Running…» 2021 г. Автор: Хью Терви. Обувь «BÄR», Германия. Джо Нимбл и Тофридом, Битигхайм-Биссинген в Швабии.

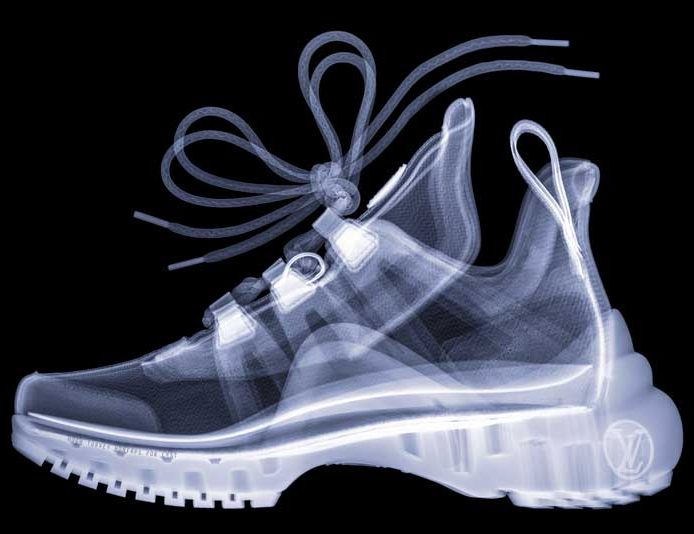

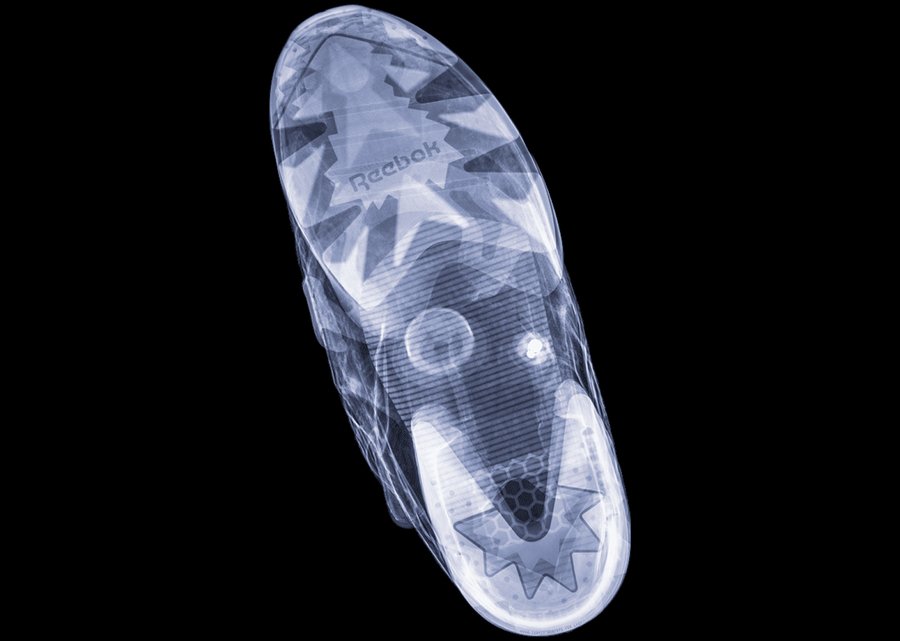

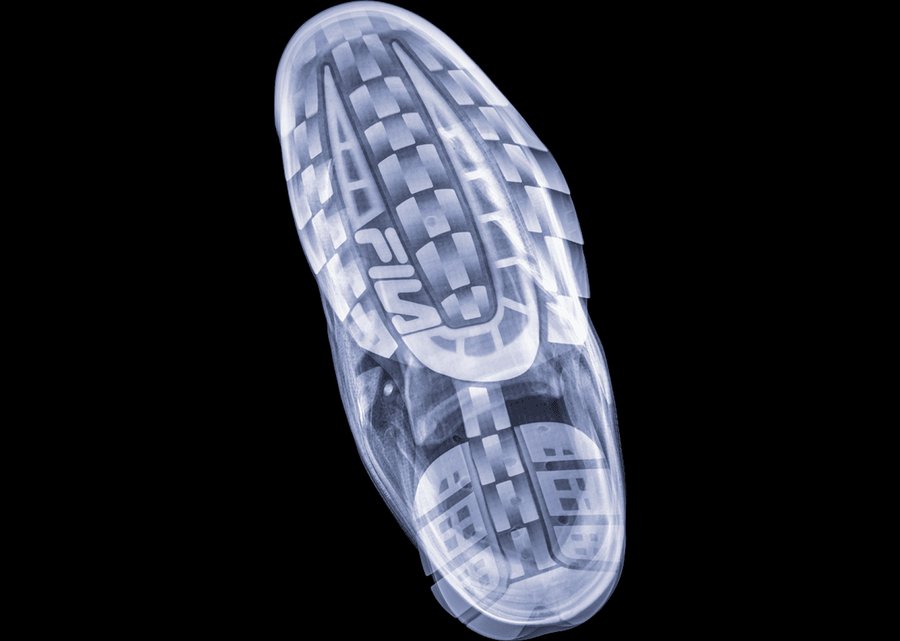

Рентгеновские снимки самых популярных релизов кроссовок 2018 года. Автор: Хью Терви.

Рентгеновские снимки самых популярных релизов кроссовок 2018 года. Автор: Хью Терви.

Работы Хью Терви, по сути, наделяют даже самые утилитарные объекты художественной ценностью. Его рентгеновские снимки не просто показывают «внутренности» — они заставляют нас на мгновение прервать привычный бег мыслей и задуматься о той сложной, скрытой от глаз структуре, которую мы обычно игнорируем. Ведь в повседневной жизни мы воспринимаем вещи поверхностно, оценивая лишь их внешнюю оболочку. Но рентген, как инструмент художника, позволяет нам «нырнуть» глубже, открывая целый мир, который стоит за формой: продуманность конструкции, выбор материалов, логику функциональности — все то, что составляет невидимую, но основополагающую суть любого предмета, будь то кроссовок или что-то иное.

Рентгеновские снимки самых раскрученных кроссовок 2018 года, включая Balenciaga Triple S, YEEZY 500 Desert Rat и Gucci Flashtrek. Автор: Хью Терви.

В рекламных роликах использовали тот же прием.

Мэтью Кокс — современный художник из Филадельфии, который работает в различных техниках и прославился своими необычными работами, в которых он сочетает медицинские рентгеновские снимки с яркой вышивкой. В своих произведениях Кокс часто объединяет образы из мифологии и поп-культуры, а также исследует темы человеческого существования через призму иронии и абсурда.

Главная особенность творчества Кокса — это его уникальная техника вышивки по рентгеновским пленкам. Используя разноцветные нитки, он создает на строгих, «холодных» медицинских изображениях сложные и детализированные вышивки. Такой подход позволяет художнику сопоставить несовместимые, на первый взгляд, материалы: технологичный пластик рентгеновского снимка и теплую, декоративную вышивку. Это дает возможность по-новому взглянуть как на сам материал, так и на его привычное назначение.

Темы, к которым обращается Кокс, затрагивают вопросы телесности, современных мифов, культурных символов и парадоксов повседневной жизни. Его работы часто наполнены черным юмором и играют с восприятием зрителя, заставляя задуматься над сложными аспектами человеческого бытия.

«Нарцисс, Сердцеед № 8» (2013) серия «Fragmented Hosts». Художник: Мэтью Кокс.

«Сердцеед № 1» (2011) серия «Fragmented Hosts». Художник: Мэтью Кокс.

«Косички» (2010) серия «Fragmented Hosts». Художник: Мэтью Кокс.

«Аватор #7, Зевс/Халк» (2013) серия «Fragmented Hosts». Художник: Мэтью Кокс.

«Профиль Медузы с брекетами» (2016) серия «Fragmented Hosts». Художник: Мэтью Кокс.

Кроме своих знаменитых вышитых рентгеновских снимков, Кокс экспериментирует и с другими формами искусства — такими как резиновые штампы, живопись и прозаические рассказы. Это позволяет ему постоянно расширять границы своего художественного языка.

Работы Мэтью Кокса были представлены на множестве выставок в США и за рубежом и находятся в собраниях крупных музеев и частных коллекций, таких как Музей искусств Нового Орлеана и корпоративная коллекция Progressive Insurance.

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проделанное исследование, погрузившее меня в столь необычный мир «рентгеновского искусства», позволило не просто собрать воедино разрозненные факты, но и, что самое важное, увидеть их в совершенно новой, системной перспективе. Для меня стало очевидным: выдвинутая гипотеза о том, что рентгеновское изображение, эволюционируя от «подпольного» носителя к легитимному художественному медиуму, сохраняет за собой ключевую роль инструмента для «проявления невидимого», нашла своё убедительное подтверждение.

Отправной точкой нашего путешествия стали, казалось бы, простые, но глубоко символичные «рентгеновские пластинки» советского андеграунда. Именно здесь, в условиях тотального дефицита и цензуры, рентген впервые раскрылся как мощнейший инструмент культурного сопротивления. На костях, предназначенных для диагностики телесных недугов, проявилась «невидимая» для цензуры, но жизненно необходимая для души музыка. Это был акт не просто изобретательности, но и, по моему убеждению, глубокой метафоры: способность просветить насквозь не только тело, но и удушающую систему, дать голос тому, что было запрещено. История «музыки на костях» — это, без сомнения, одно из самых ярких свидетельств непреодолимой тяги человека к свободе самовыражения, даже когда для этого приходится буквально использовать отходы медицины.

Далее, рентгенография неожиданно, но закономерно, вышла на академическую сцену, став незаменимым помощником в искусствоведении и реставрации. Здесь её роль инструмента «проявления невидимого» приобрела иной, но не менее важный оттенок. Способность рентгена «заглядывать» под красочный слой картин открыла не только скрытые слои живописи или правки мастера, но и, по сути, обнажила саму историю создания произведения, его эволюцию, а иногда и потаённые смыслы, заложенные автором. От обнаружения изначального натюрморта до единорога (собаки) — рентген позволил нам не просто увидеть, но и переосмыслить давно знакомые шедевры, понять их многослойность и динамику. Это не деконструкция ради разрушения, а скорее археология искусства, позволяющая приблизиться к первоначальному замыслу и, возможно, даже к мыслям самого художника.

Наконец, в современном искусстве мы видим полное преображение рентгена — от технического средства к полноценному художественному медиуму и философскому инструменту. Рентген здесь перестаёт быть просто диагностическим инструментом; он становится средством для постановки острых вопросов о телесности, идентичности, уязвимости, границах между живым и неживым. Ироничные, порой болезненно откровенные, но всегда глубокие работы современных авторов показывают, что «просвечивание» теперь касается не только физической материи, но и самых тонких аспектов нашей психики и общественного устройства.

Таким образом, «рентгеновское искусство», по моему мнению, является уникальным «медиумом двойного зрения». Оно позволяет художникам работать с категориями видимого и невидимого, поверхностного и глубинного, документированного и метафорического. От подпольного носителя музыки до сложной философской инсталляции, рентген неизменно служит цели обнажения скрытой сути вещей и явлений. Это не просто эволюция технологии в искусстве, а демонстрация способности искусства постоянно переосмысливать и присваивать себе любые инструменты для расширения нашего понимания мира и самих себя. И именно эта способность искусства находить смыслы там, где их, казалось бы, нет, и просвечивать реальность до самых основ, делает «рентгеновское искусство» таким актуальным и значимым для осмысления как прошлого, так и будущего культуры.