«Вишневый сад» в театральных постановках разных лет

«Вишневый сад» — это одна из самых известных и влиятельных пьес Антона Павловича Чехова. Она была впервые поставлена в 1904 году и с тех пор стала классикой мирового театра. Пьеса обычно рассматривается как комедия, но она также содержит глубокие философские и социальные аспекты. Рассказывает о судьбе дворянской семьи и о конфликте между старым и новым миром в России начала XX века. Ее темы и персонажи до сих пор вдохновляют режиссеров и актеров по всему миру.

«Вишневый сад» в постановке Константина Станиславского и Владимира Немирович-Данченко, 1904 год. Московский художественный театр имени А. П. Чехова.

«Вишневый сад» постановка Константина Станиславского и Владимира Немирович-Данченко, 1904 год. Московский художественный театр имени А. П. Чехова

17 января 1904 года в МХТ состоялась премьера пьесы «Вишневый сад», режиссёрами спектакля были Станиславский и Немирович-Данченко. В роли Раневской была занята Ольга Книппер-Чехова, в роли Гаева — Константин Станиславский, Трофимова играл Василий Качалов, Епиходова — Иван Москвин.

Ольга Книппер-Чехова в роли Раневской и Константин Станиславский в роли Гаева «Вишневый сад» 1904 год. Московский художественный театр имени А. П. Чехова.

Василий Качалов в роли Трофимова и Иван Москвин в роли Епиходова «Вишневый сад», 1904 год. Московский художественный театр имени А. П. Чехова.

С самого начала Станиславский предложил Книппер носить дорогостоящие парижские наряды даже в повседневной жизни, чтобы она «почувствовала себя хотя бы приблизительно так же шикарно, как Раневская».

Ольга Книппер-Чехова в роли Раневской в постановке Константинв Станиславского и Владимира Немирович-Данченко, 1904 год. Московский художественный театр имени А. П. Чехова.

Одно платье для роли Раневской запечатлено на портрете работы Николая Павловича Ульянова, ученика Валентина Александровича Серова.

Ольга Книппер-Чехова в роли Раневской на портрете работы Николая Павловича Ульянова

Чеховская драма отличается от точного реалистического изображения персонажей, а скорее стремится к любви к деталям, которые направлены на описание действий и перипетий, включая неожиданные повороты сюжета. Её особенности также включают содержательность, лаконичность и лиричность.

«Вишневый сад» в постановке Константина Станиславского и Владимира Немирович-Данченко, 1904 год. Московский художественный театр имени А. П. Чехова.

«Вишневый сад» в постановке Константина Станиславского и Владимира Немирович-Данченко, 1904 год. Московский художественный театр имени А. П. Чехова.

В первом действии «Вишневого сада» Чехов подробно описывает декорации, особенно сад за окном, усыпанный белоснежными цветами, намекая при этом на грустное предчувствие через упоминание о холодных утренниках и неизбежном увядании этой красоты.

«Вишневый сад» в постановке Константина Станиславского и Владимира Немирович-Данченко, 1904 год. Московский художественный театр имени А. П. Чехова.

В литературе конца XIX и начала XX века А. П. Чехов одним из первых ощутил нарастание революционных потрясений, когда общество еще поглощалось изобилием и роскошью. Одним из первых, кто поднял тревожный звонок. Он смело срубил красивый, цветущий вишневый сад, осознавая, что его время миновало, и что старая жизнь неизбежно приговорена к угасанию.

«Вишневый сад» в постановке Константина Станиславского и Владимира Немирович-Данченко, 1904 год. Московский художественный театр имени А. П. Чехова.

В драматургии Чехова звуки играют значительную роль, что является характерной особенностью его произведений. В пьесе «Вишнёвый сад» мы видим примеры таких звуковых деталей, как печальный вальс, звучащий на балу, организованном в необычное время Любовью Андреевной, стук бильярдных шаров, напоминающий о хобби Гаева, и скрип лопнувшей струны, который разрушает идиллию летнего вечера, символизируя конец прежней жизни героев. Также символичен звук топора в финале пьесы.

«Вишневый сад» в постановке Константина Станиславского и Владимира Немирович-Данченко, 1904 год. Московский художественный театр имени А. П. Чехова.

В соответствии с концепцией Станиславского, оформление сцены для спектакля было наполнено нотами ностальгии по прошедшим временам. Зрители должны были ощутить, как время и элементы разрушают дом Гаевых. Все в этом доме было наполнено любовью, вещи накапливались годами, передаваясь из поколения в поколение, и вместе создавали особую атмосферу гармонии и единства. Особенностью помещения была особая способность русской интеллигенции не замечать своего быта и не беспокоиться о впечатлении, которое оно производит на окружающих.

«Вишневый сад» в постановке Константина Станиславского и Владимира Немирович-Данченко, 1904 год. Московский художественный театр имени А. П. Чехова.

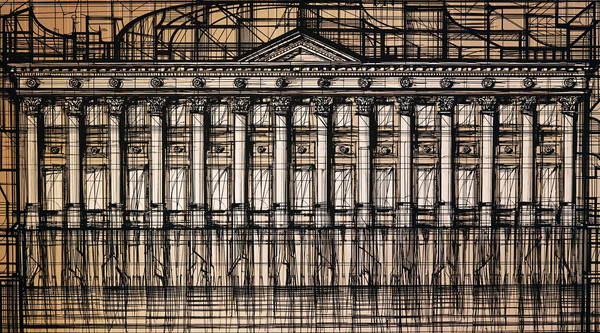

В постановке «Вишневого сада» Константина Станиславского сцена была оформлена с акцентом на детали, создавая атмосферу старинного поместья. Обычно использовались реалистичные декорации, в том числе мебель и предметы интерьера, чтобы передать атмосферу времени и места.

«Вишневый сад» в постановке Константина Станиславского и Владимира Немирович-Данченко, 1904 год. Московский художественный театр имени А. П. Чехова.

Станиславский также уделял внимание освещению и звуковому оформлению, чтобы подчеркнуть настроение и эмоции персонажей. Каждый элемент сцены служил цели театрального выражения и глубокого погружения зрителей в мир пьесы.

«Вишневый сад» в постановке Константина Станиславского и Владимира Немирович-Данченко, 1904 год. Московский художественный театр имени А. П. Чехова.

«Вишневый сад» в постановке Анатолия Эфроса, Театр на Таганке, 1975 год.

Спектакль Анатолия Эфроса «Вишнёвый сад» в Театре на Таганке был создан в 1975 году. Эфрос активно использовал символизм и аллегории, чтобы подчеркнуть социальные и философские темы произведения. Он обращался к новым методам режиссуры и экспериментировал с формой и структурой спектакля, чтобы придать «Вишневому саду» современный контекст и актуальность для зрителей своего времени.

«Вишневый сад» в постановке Анатолия Эфроса, Театр на Таганке, 1975 год.

В этом спектакле главной парой действующих лиц были Раневская — Алла Демидова, Лопахин — Владимир Высоцкий. Их партнерство было диалогом двух незаурядных, стоящих друг друга людей. Раневскую Алла Демидова сделала неуравновешенной, неврастеничной, но умной и ироничной. Вместо мягкой женственности, которая отличала всех предыдущих Раневских, включая ее первую легендарную исполнительницу Ольгу Книппер-Чехову, вместо смеха сквозь слезы и слез сквозь смех актриса играла неожиданно резкие смены настроений и неадекватные реакции. Когда Лопахин сообщал о покупке сада, она со звериным криком хваталась за живот, будто прошитая насквозь автоматной очередью.

Алла Демидова в роли Раневской и Владимир Высоцкий в роли Лопахина «Вишневый сад», в постановке Анатолия Эроса, Театр на Таганке, 1975 год.

«Вишневый сад» в постановке Анатолия Эфроса, Театр на Таганке, 1975 год.

Лопахин Владимира Высоцкого не только варьировал интонации, но иногда даже менял слова. Однажды в эпизоде возвращения с торгов он вышел на сцену с зажмуренными глазами. Казалось, что актер не рассчитает и упадет со сцены, особенно когда он начал угловато подпрыгивать, пытаясь дотянуться до ветки вишни, свисающей откуда-то с колосников. Главный лопахинский монолог Высоцкий иногда почти пропевал, как свои песни, разбивая текст на стихотворные строки.

«Вишневый сад» в постановке Анатолия Эфроса, Театр на Таганке, 1975 год.

«Вишневый сад» в постановке Анатолия Эфроса, Театр на Таганке, 1975 год.

Декорации Валерия Левенталя делали мысль режиссёра наглядной: посреди сцены вместо цветущего сада был водружён кладбищенский холм с крестами.

Макет декораций В. Левенталя к спектаклю «Вишневый сад», Театр на Таганке, 1975 год.

«Вишневый сад» в постановке Анатолия Эфроса, Театр на Таганке, 1975 год.

«Вишневый сад» в постановке Сергея Данченко, МХАТ имени Горького, 1988 год.

В 1988 году на сцене знаменитого МХАТ прозвучала драма «Вишневого сада» в уникальной постановке Владимира Серебровского, под руководством режиссера Сергея Данченко, с участием Татьяны Дорониной, народной артистки СССР, в роли Раневской. В эпохальных работах великого театрального художника персонажи классического произведения живут своей незабываемой историей, которая не подвержена изменениям времени, и продолжают традиции психологического русского театра.

«Вишневый сад» в постановке Сергея Данченко, МХАТ имени Горького, 1988 год.

«Вишневый сад» в постановке Сергея Данченко, МХАТ имени Горького, 1988 год.

Исключительный талант Серебровского проявился в его уникальных декорациях к пьесе «Вишневый сад», которые превзошли по чеховской атмосфере даже работы Станиславского и Немировича-Данченко. Картины, созданные им, поражали своей красотой и погружали зрителей в атмосферу той эпохи.

«Вишневый сад», с ударением на «ё», как настаивал сам Чехов, стал для художника-сценографа увлекательным и вызывающим творческим испытанием. Этот образ рая, существующего как в реальности, так и в сознании персонажей, был воплощен в его работе. Сад, о котором говорят герои пьесы, лишь слегка плодоносит, рецепт урожайной ягоды утрачен, и все, что представляет собой этот огромный, тысячами гектаров, памятник губернии — это его весеннее цветение.

Сцена «Вишневый сад» в постановке Сергея Данченко, МХАТ имени Горького, 1988 год.

Сцена «Вишневый сад» в постановке Сергея Данченко, МХАТ имени Горького, 1988 год.

Заключение

«Вишнёвый сад» Антона Чехова — это классическое произведение, которое режиссеры и театры по всему миру постоянно переосмысливают и ставят в различных интерпретациях. В течение многих лет было создано множество театральных постановок этой пьесы, каждая из которых приносит свой взгляд на сюжет и персонажей. В своем визуальном исследовании я рассмотрела лишь часть из них, которые показались мне наиболее интересными.