От «-измов» к «-корам»: трансформация стилей XX–XXI веков

Это визуальное исследование посвящено трансформации художественных направлений XX века — часто заканчивающихся на «-изм» (кубизм, сюрреализм, конструктивизм и др., сюда также относится и, например, поп-арт) — в современные эстетики массовой визуальной культуры XXI века, называемые с суффиксом «-кор» (barbiecore, balletcore, weirdcore, и т. д.). Через сопоставление визуальных кодов, смыслов и функций исследование показывает, как манифестные идеологии и авангардные жесты прошлого превратились в стилистические «настроения» и формы визуальной самоидентификации в цифровую эпоху. Проект анализирует, как сдвинулась функция визуального языка: от попытки изменить общество — к желанию выразить себя.

Материал будет отбираться на основе сопоставления визуальных и концептуальных признаков между историческими художественными течениями XX века и современными визуальными эстетиками, распространяемыми в цифровой среде. Основные критерии отбора: • Визуальные характеристики (форма, композиция, цвет); • Идеологическая и культурная функция (почему это было/есть актуально); • Механизмы распространения и восприятия (плакаты, галереи, соцсети, Pinterest и др.); • Исторический и культурный контекст возникновения. Источники включают: • Музейные и архивные коллекции (MoMA, ГМИИ, Tate Modern); • Современные платформы визуального контента (соцсети, Pinterest, видеохостинги); • Научные статьи, манифесты, культурологические и социологические исследования.

Рубрикатор

1. Введение 1.1. Что такое «-измы» и «-коры»? 1.2. Почему важно проследить связь между ними? 2. От манифеста к мудборду 2.2. Как изменилась функция визуального языка 2.3. Каналы распространения 3. Пять визуальных родословных: кейсы трансформации 3.1. Конструктивизм → Techwearcore 3.2. Сюрреализм → Weirdcore 3.3. Поп-арт → Barbiecore 3.4. Символизм → coquettecore 3.5. Модернизм → Scandicore 4. Механика превращения: как и почему -измы стали -корами 4.1. Упрощение и повторение 4.2. Циркуляция через алгоритмы и образы без контекста 4.3. Эмоционализация 4.4. Ироническая дистанция 5. Заключение 6. Список иллюстраций и источников

В главе «Введение» представлено описание понятий «-изм» и «-кор» как культурных феноменов, обоснование актуальности исследования и формулировка гипотезы для выявления, какие изменения произошли в роли визуальности и художественного высказывания. В первой главе «От манифеста к мудборду» будут рассмотрены ключевого различия между «-измом» и «-кором» — от коллективных идеологий и художественных программ к индивидуализированным визуальным сборкам, выражающим личность. Сопоставление способов распространения: галереи и журналы против соцсетей и Pinterest. В следующей главе «Пять визуальных родословных» произойдет сравнение визуальных эстетик в духе «до и после», где каждая пара рассматривается через: • форму и стилистику, • контекст появления, • идеологическое и культурное значение, • примеры использования и влияния в масс-медиа. Далее будет представлена механика превращения этих стилей через анализ культурных, технологических и социальных причин: крах утопий, наступление новой визуальности, ускорение визуального потребления, новые каналы эстетического формирования (Pinterest, соцсети, нейросети), всеобщее упрощение. В заключении будет ответ на вопрос: можно ли считать, что визуальная культура стала поверхностнее — или она просто изменилась? Возможны ли в будущем «новые -измы», или только «новые -коры»?

Насколько обоснованно утверждение, что эстетики современной молодежной культуры (так называемые «-коры») представляют собой переработанные визуальные и идеологические коды художественных «-измов» XX века, или же мы имеем дело с принципиально новой визуальностью, порожденной цифровыми технологиями и изменением роли искусства в обществе?

Введение

Что такое «-измы» и «-коры»?

Визуальная культура XX и XXI веков развивалась скачкообразно, отрываясь от прошлого и снова возвращаясь к нему в новых формах. В XX веке художники стремились создавать новые художественные языки, сопровождая их манифестами, теорией и революционными идеями — так появились -измы: кубизм, сюрреализм, экспрессионизм, конструктивизм и другие. Каждый из них был не просто стилем, но идеологией: формой критики реальности и попыткой её преобразовать.

Суффикс «-изм» обозначал целостную систему взглядов, заявлявшую о себе громко, радикально и коллективно. Это были движения с программой, лозунгами и визуальной стратегией. В них художник рассматривался как носитель идеи, а произведение — как манифест.

«Лучших сосок не было и нет», Владимир Маяковский и Александр Родченко, 1923 год // Фанатский плакат по фильму «Барби», неизвестный автор, 2023 год

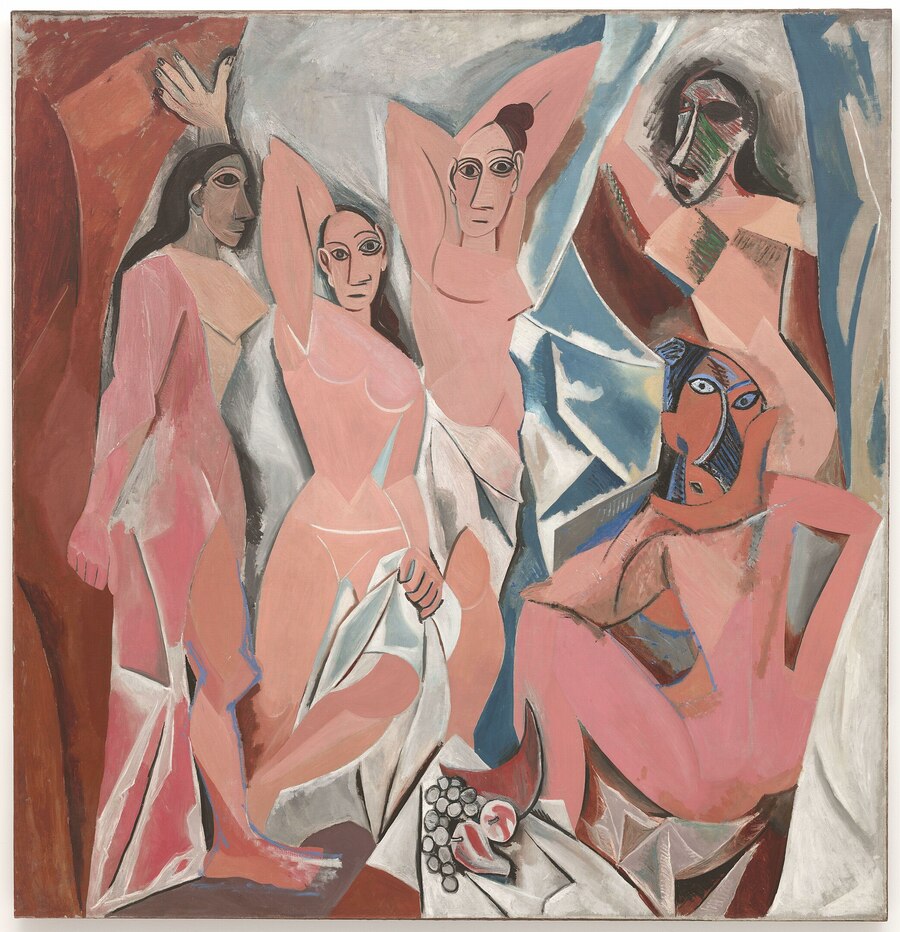

В XXI веке визуальная культура расщепилась на множество эстетик, часто не имеющих центра, идеологии или общей цели. Они оформляются под именем -коров (от англ. core — «ядро»), таких как barbiecore, cottagecore, balletcore, weirdcore и др. Эти визуальные языки не претендуют на художественную революцию, но выражают определённое «настроение» или стиль жизни, часто через цифровые образы, одежду, макияж, интерьер, музыку. Они существуют как визуальные конструкторы идентичности, где каждый человек может собрать свой образ, как мудборд.

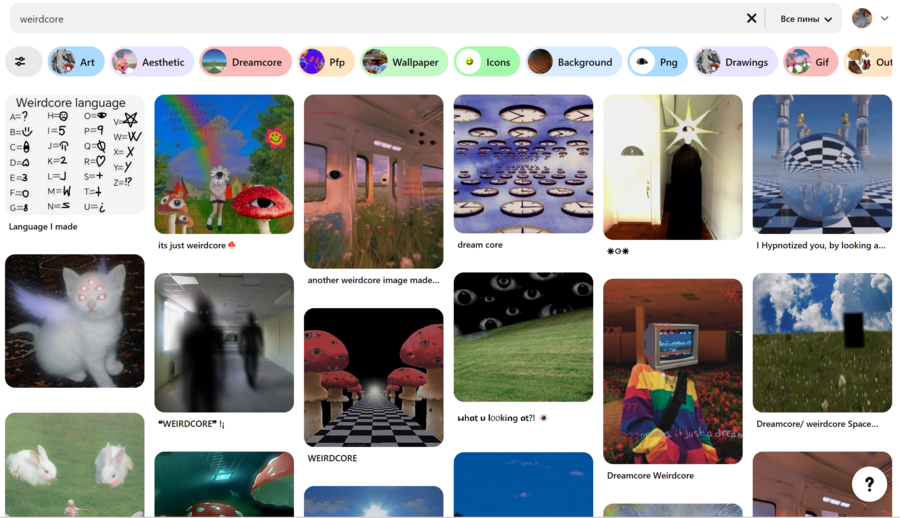

«Авиньонские девицы», Пабло Пикассо, 1907 год // Мудборд по weirdcore, неизвестный автор, 2020-е годы

Почему важно проследить связь между ними?

На первый взгляд «-измы» и «-коры» принадлежат разным мирам: один — высокоинтеллектуальный, другой — массовый; один стремился изменить общество, другой — лишь выразить настроение. Но при внимательном взгляде становится ясно: между ними существует непрерывная связь. Многие визуальные коды современных эстетик отсылают к формам и образам модернизма, авангарда, поп-арта — только теперь они интерпретированы заново, в условиях цифровой среды и алгоритмической культуры.

Важно понять, почему и как художественные идеи XX века «перекодировались» в визуальные стили XXI века. Это помогает увидеть, как меняется роль визуальности в обществе: от коллективного жеста — к индивидуальному самовыражению, от идеологии — к имиджу, от манифеста — к мем-эстетике.

Исследование этой трансформации позволяет взглянуть на современную культуру не как на «упрощённую» или «поверхностную», а как на новую систему смыслов, в которой прошлое постоянно возвращается — но уже в другом формате.

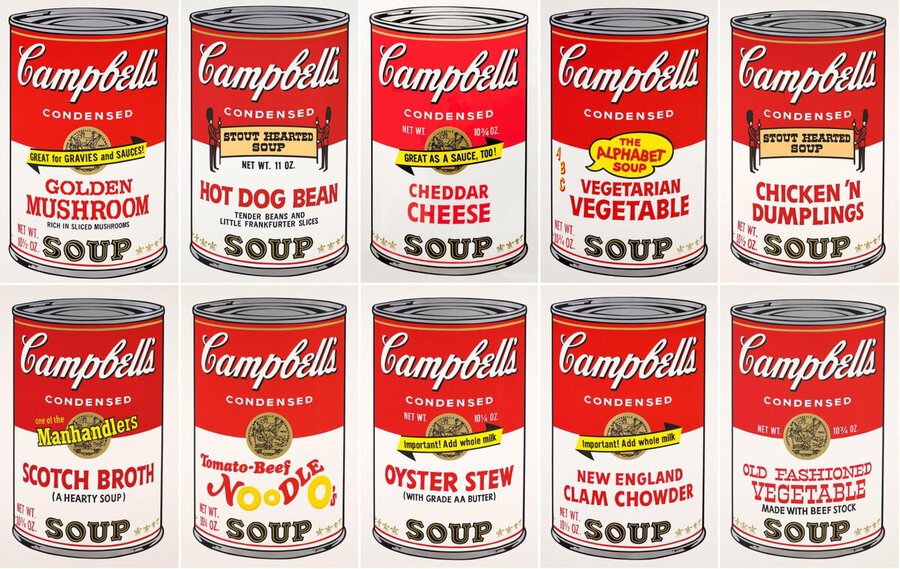

«Банки с супом Кэмпбелл», Энди Уорхол, 1962 год // Реклама Coca-Cola, 2010-е годы

От манифеста к мудборду

Как изменилась функция визуального языка

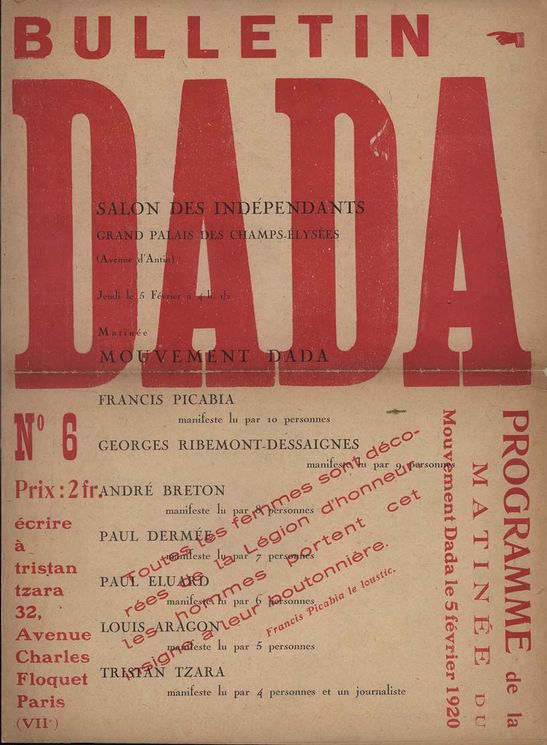

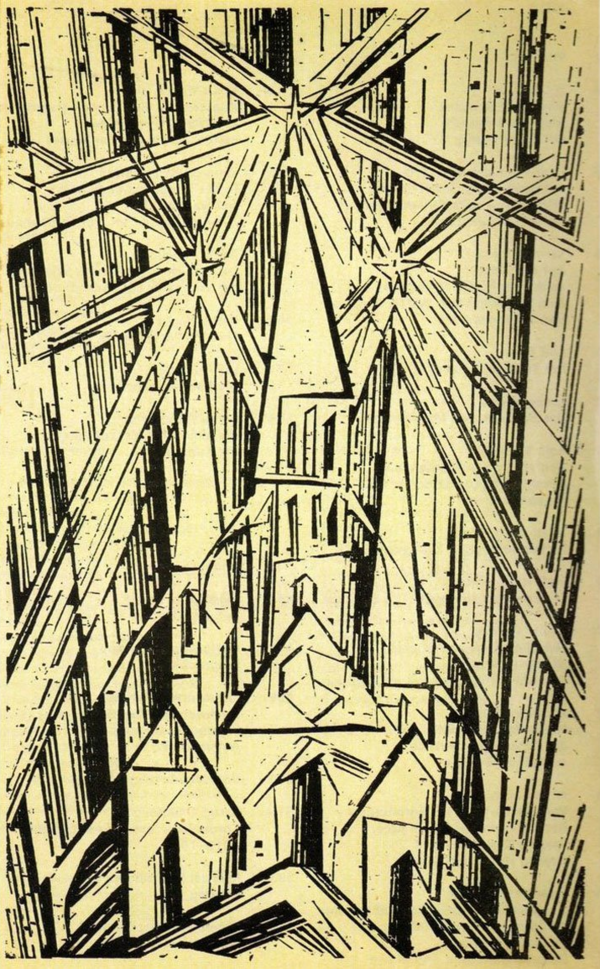

«Манифест Дада», Хуго Балль, 1916 год // Гравюра «Собор» с обложки «Манифеста Баухауса», Лионель Фейнингер, 1919 год

В XX веке визуальный язык служил манифестацией идеи. Каждое художественное течение имело программу, лозунг, конфликт. Художник не просто создавал образ — он вступал в диалог с обществом, выдвигал утопию или отрицал старое.

Сегодняшние визуальные стили — это не вызов, а выбор. Коры не требуют менять мир — они собираются вокруг ощущения, личного вкуса, ностальгии, визуального комфорта или тревожности. Мудборд заменил манифест. В нём нет автора — только виральность.

Произведение стало коллекцией. Манифест — подборкой референсов. Идеология — тоном и фильтром.

Мудборд по goblincore, неизвестный автор, 2020-е годы // Мудборд по balletcore, неизвестный автор, 2020-е годы // Мудборд по mermaidcore, неизвестный автор, 2020-е годы

Каналы распространения

Тогда: книги, манифесты, галереи, журналы. Ограниченная публика, высокая ставка на «вечность».

Сейчас: Pinterest, видеохостинги, соцсети. Открытые алгоритмы, ставка на «вирусность».

Измы нуждались в институции, а коры живут в онлайн-облаке. Художник XX века звал за собой. Пользователь XXI века просто постит и лайкает.

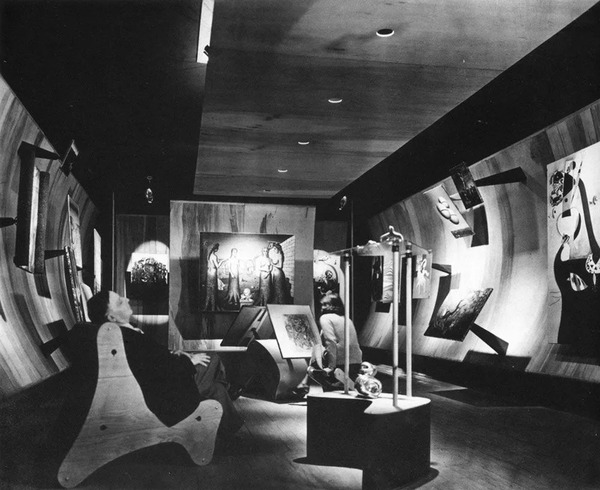

«Art of This Century» — Surrealist Gallery with Peggy Guggenheim and Friedrich Kiesler, около 1938 года // Вид главной страницы Pinterest по запросу «weirdcore», 2025 год

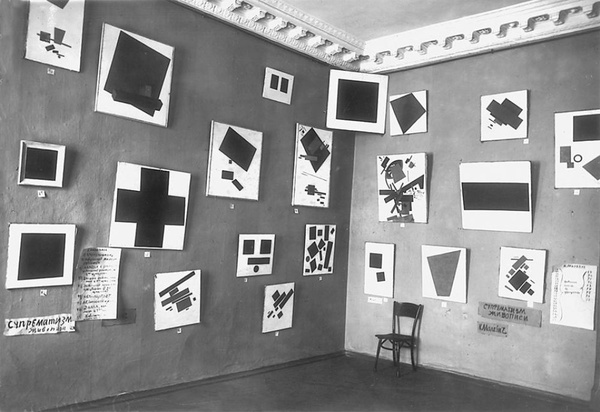

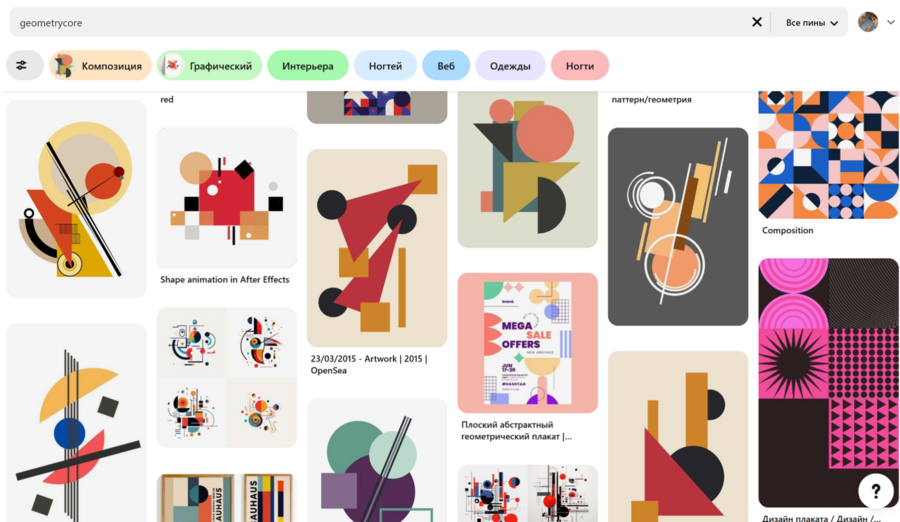

Фото с выставки «0,10», 1915 год, галерея // Вид страницы Pinterest по запросу «geometrycore», 2025

Пять родословных

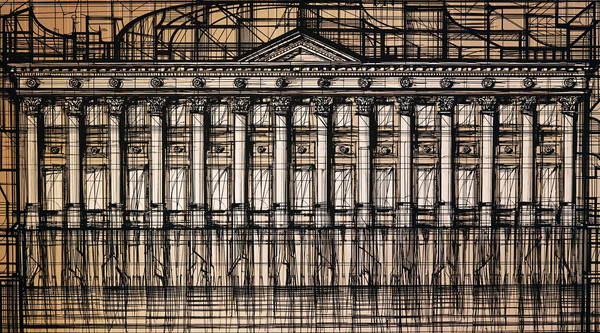

От конструктивизма — к techwearcore

Конструктивисты верили в форму как результат функции. Их башни, плакаты, костюмы, фотографии — всегда про утилитарность, структуру и дисциплину формы. Сегодня эти идеи на удивление органично звучат в techwearcore. Городская одежда с водоотталкивающими тканями, многофункциональными застежками и карманами, асимметричными швами — это манифест нового урбанизма. Как и сто лет назад, человек помещается в жёсткий контур мегаполиса, и одежда становится интерфейсом между телом и агрессивной средой. Techwearcore — прямой наследник конструктивизма, только без политической риторики: теперь форма не ради революции, а ради выживания в хаосе города.

«Девушка с „Лейкой“», Александр Родченко, 1934 год // «Пожарная лестница», Александр Родченко, 1925 год // «Балконы», Александр Родченко, 1925 год

Родченко строит изображение как систему: линии, оси, диагонали, ритмы — не ради красоты, а для убеждения. Такая же логика лежит в основе techwearcore: одежда строится как утилитарная архитектура тела. Конструктивизм стремился к идеальной форме будущего человека — techwearcore делает это на уровне повседневного гардероба, готового к апокалипсису, офису и бегству одновременно.

Techwearcore от бренда одежды OH Vault, около 2017 года

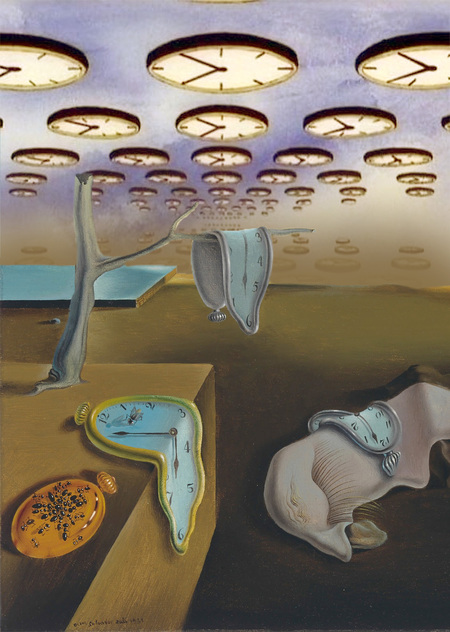

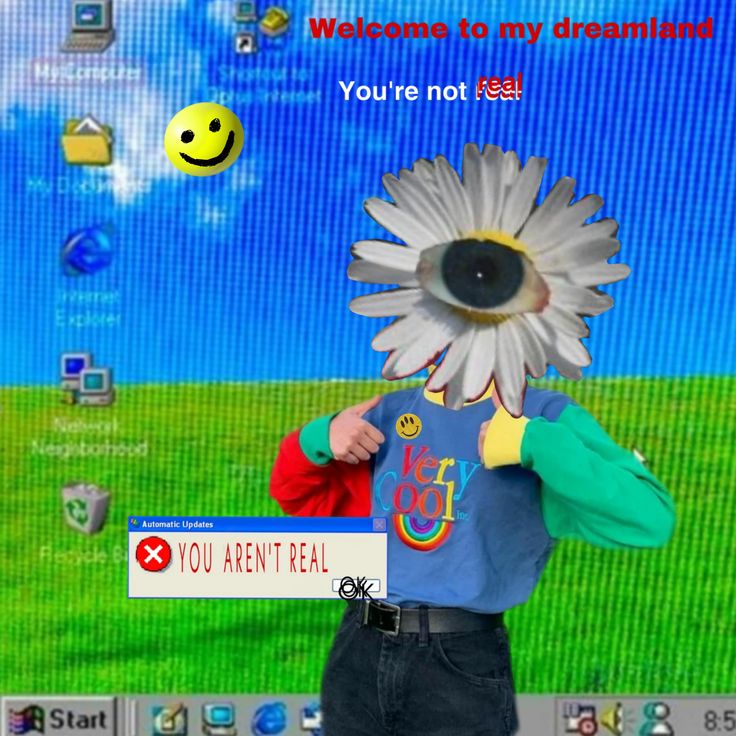

От сюрреализма — к weirdcore

Сюрреализм рождался как протест против логики, попытка выйти за пределы рационального. Он искал язык снов, страха, случайных ассоциаций. Сегодня эту тропу продолжает weirdcore — интернет-эстетика, построенная на чувстве «почти узнаваемого» абсурда. Это картинки с пластиковыми цветами, брошенными помещениями, текстом из раннего Windows и звуками, вызывающими тревогу. Weirdcore вытаскивает из памяти образы из детства, сна, тревожных новостей и игры в тетрис. Как и сюрреализм, он работает на подсознательном уровне, только теперь его инструменты — цифровые, и более хаотичные. Именно поэтому нельзя воспринимать weirdcore в высоком разрешении: именно своим несовершенством и «зерном» он воздействует на зрителя.

«Постоянство памяти», Сальвадор Дали, 1931 год // Переосмысление постоянства времени, неизвестный автор, 2010-е годы

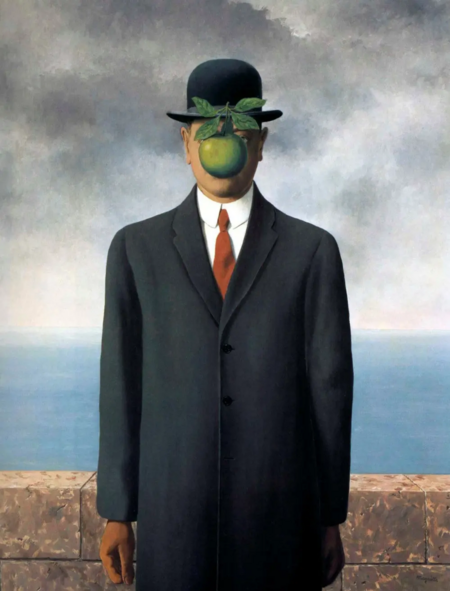

Магритт заменяет лицо — знак индивидуальности — на яблоко, превращая портрет в загадку. В weirdcore это один из самых часто используемых паттернов — замена индивидуальности неким устоявшимся образом в сочетании с глазом. При создании коллажей, авторы намеренно ухудшают и искажают картинку, из-за чего появляются шумы и «зерно».

Слева: «Сын человеческий», Рене Магритт, 1964 год

Замена лица в weirdcore, неизвестные авторы, 2010–2020-е годы

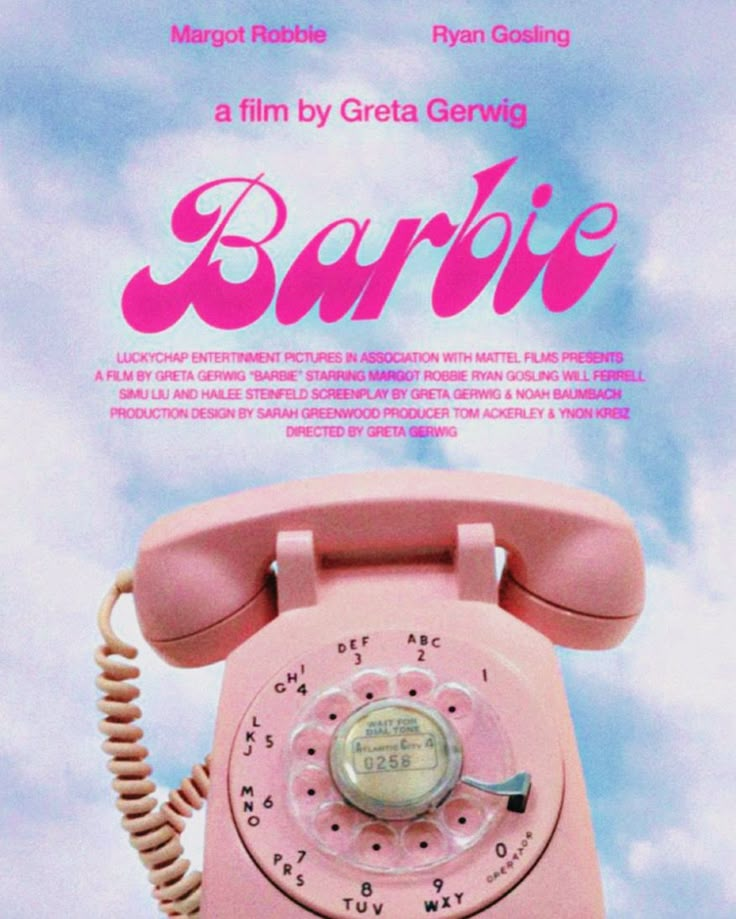

От поп-арта — к barbiecore

Уорхол тиражирует Мэрилин — превращая культ личности в образ-штамп. Фильм «Барби» и весь barbiecore стилизуют культуру потребления как музейный экспонат: пластик, паттерн, блеск — всё это становится языком иронии. Если Уорхол делает принт тиражным, и его картины будто про «дешевизну», то Барби 2023 года — это поклонение пластиковому миру.

Слева: фрагмент «Диптих Мэрилин», Энди Уорхол, 1962 год.

Кадр из фильма «Барби», Грета Гервиг, 2023 год

Поп-арт врывался в мир искусства с иронией. Энди Уорхол делал икону из банки супа, а Рой Лихтенштейн — из кадра комикса. Яркость, коммерческая узнаваемость, культ медиаобразов — всё это сегодня возвращается в barbiecore. Только если поп-арт дистанцировался, то барбикор — это тотальное погружение. Ярко-розовый становится не насмешкой, а позицией. Это вызов серому миру и, одновременно, акт удовольствия от гиперженственности.

«Girl with Hair Ribbon», Roy Lichtenstein, 1982 год // Рекламная кампания в Pinterest, 2020-е годы

От символизма — к coquettecore

«Портрет Симоны Файет», Одилон Редон, 1908 год // «Пандора», Одилон Редон, около 1910-х годов // «Рождение Венеры», Одилон Редон, 1910 год

Символисты конца XIX-начала XX века создавали из женщины миф: роковую музу, утончённый образ, вписанный в фантазийный, полуирреальный мир. Женская фигура у Редона была не только эстетической, но и почти магической — оберег, стихия, тайна. Этой же силой, но в обратной шкале масштабов, обладает современный coquettecore. Он тоже строится на романтическом образе женщины — изящной, воздушной, но теперь этот образ собран из микродеталей: бантиков, полупрозрачных топов, стрижек с челкой, жемчужных серёжек и персикового румянца. Coquettecore — это новая версия символистской поэтики: вместо мистики — игра, вместо аллегорий — вайб.

Фотосессии в стиле coquettecore, Pinterest, 2010–2020-е годы

От модернизма к scandicore

«Вилла Савой», Ле Корбюзье, 1929–1931 годы // Шкаф EKET, IKEA, 2017 год

Модернисты стремились к универсальной, очищенной эстетике. Их дизайн — это структура, воздух и свет. Мебель без орнамента, белые стены, акценты из стекла, дерева и металла — всё это рождалось как утопия: мечта о разумной среде обитания. Scandicore продолжает этот импульс, но делает его более личным, инстаграмным и уютным. Здесь — тот же минимализм, та же нейтральная палитра, но с домешанным теплом: шерстяным пледом, керамикой ручной работы, хюгге-свечами. Это больше не архитектура будущего, а повседневная стратегия выживания — уют как щит. Чистота и порядок модернизма трансформировались в эмоциональный комфорт scandicore.

Дом Фарнсуорт, Людвиг Мис ван дер Роэ, 1945–1951 годы // Greenwich Hotel in TriBeCa New York City, Axel Vervoordt, 2015 год

Здание Баухауса в Дессау, Вальтер Гропиус, 1926–1929 годы // Зеленая резиденция, студия Archbutik, около 2010-х годов

Выбор нейтральных цветов, природных материалов и панорамных окон подчеркивает связь между человеком и внешним миром, обеспечивая уют и гармонию. Эти примеры показывают, как идеи модернизма остаются важными и востребованными в современном дизайне, формируя новую волну эстетики и комфорта.

Санаторий в Паймио, Алвар Аалто, 1933 год // Приморский квартал, студия Soda Design, 2024 год

Механика превращения

Когда художественные «-измы» перетекают в современную визуальную культуру, они не сохраняются в изначальном виде. Становясь частью «-коров», они претерпевают серию трансформаций — логичных, узнаваемых, и в то же время глубоко симптоматичных для XXI века. Важно не просто заметить визуальное сходство между конструктивизмом и techwearcore или между сюрреализмом и weirdcore, а разобраться, каким образом это сходство стало возможным, почему оно повторяется и как оно используется.

Упрощение и повторение (редукция до узнаваемого образа)

Первое, что происходит — это редукция: от теории к символу, от манифеста к узнаваемой форме. Например, абстрактная живопись Мондриана, построенная на философии де-стиля, в современной культуре распознаётся как геометрическая сетка — элемент дизайна, не связанный уже ни с утопией, ни с теорией цвета. Сложное высказывание сворачивается до одного запоминающегося визуального кода, способного быть узнанным за долю секунды. То же случается, скажем, с плавящимися часами Дали: сегодня они живут в цифровом сюрреализме dreamcore, но уже как образы сна, а не как метафизические размышления.

«Композиция с красным, черным, желтым, синим и серым», Пит Мондриан, 1921 год // Сетка одной из социальных сетей, 2010-е годы // Мудборд из Pinterest, неизвестный автор, 2020-е годы

Циркуляция через алгоритмы и образы без контекста

Если измы продвигались через тексты, выставки и манифесты, то коры распространяются через Pinterest, соцсети. Здесь не нужно писать философские трактаты — нужно попасть в ленту. Алгоритм вычленяет самое фотогеничное и добавляет его в визуальный шаблон. Именно так плакаты из старого балетного архива становятся balletcore. Эстетика отрывается от оригинала и становится полностью зависимой от контекста потребления.

Еще один важнейший механизм — деконтекстуализация. Коры почти никогда не требуют знания о том, откуда они происходят. Башня Татлина может появиться в техно-мудборде как красивая форма. Ренуар — как кадр в видеоролике о cafécore. Изображения вытаскиваются из исторического контекста, очищаются от идеологий и используются как визуальные единицы — свободные и удобные. Это не обязательно плохо, но это радикально меняет подход: если измы были жестко встроены в культуру своего времени, то коры — визуальный open source, доступный каждому.

Плакат для балета Анны Павловой, модернизм с элементами ар-нуво, Keylor Grand Theatre, Wall Walla, 1916 год // Мудборд по balletcore с этим плакатом, неизвестный автор, 2020-е годы

Эмоционализация (через нарратив или self-проекцию)

Важным механизмом становится и эмоционализация. Тогда как измы часто были холодными, рассудочными, даже анти-личностными (конструктивизм, супрематизм, модернизм), коры встраивают визуальный стиль в нарратив личности. Эстетика становится способом сказать: «Я — вот такая». В coquettecore прячется не только визуальный стиль романтизма, но и проекция на собственную женственность, флирт, наивность. В techwearcore — не просто техноутопия, а ощущение себя как части системы, человека, готового к будущему. В этом смысле коры — не столько эстетика, сколько инструмент самопрезентации.

Образы инфлюенсера Марии Миногаровой в разных стилях: 1 — sport core, 2 — mob wife core, 3 — clean girl core, 2017–2025 годы

Ироническая дистанция (коры как костюмы, не идеология)

Ещё один важный переход — это ироническая дистанция. Измы были предельно серьёзны: за каждым стоял конфликт, концепция, отказ от прошлого или попытка построить будущее. В кор-культуре серьёзность часто сменяется игрой. Люди «проживают» коры так же, как надевают маску или костюм: сегодня я — Barbiecore, завтра — gothiccore. Эти эстетики не требуют веры, они предполагают участие. Это культура лукавого включения, эстетической смены ролей.

Это подтверждает и недавний тренд в соцсетях #toypackaging, в котором пользователи примеряют на себя различные образы стилей, к которым идеологически они могут не относиться.

Кукла Barbie из частной коллекции, около 1960-70 годов // Тренд на создание кукол из своих фото, публикация happy madison в соцсети, 2025 год

Таким образом, превращение измов в коры — это не просто смена моды. Это глубокая смена логики: от теоретического к интуитивному, от манифеста к мудборду, от системы к алгоритму. Измы говорили, как жить. Коры показывают, как можно выглядеть, пока ты живёшь.

Заключение

Визуальные «-измы» XX века были не только стилями — они были высказываниями. Каждый из них стремился захватить время, выразить позицию, иногда — построить новую реальность. Но в XXI веке всё чаще на смену идеологическим стилям приходят эстетические режимы: фрагментарные, гибкие, многослойные. Мы больше не читаем манифесты — мы собираем мудборды. Мы не участвуем в художественных движениях — мы лайкаем их следы в соцсетях.

Но это не обесценивает прошлое. Напротив: вся система «-коров» оказывается построенной на визуальных руинах и цитатах из «-измов». Даже если пользователь Pinterest не знает, что вдохновением balletcore была картина Дега, а coquettecore опирается на символизм, — эти образы продолжают жить, модифицированные и адаптированные к новой скорости восприятия.

Да, большая часть визуальной культуры сегодня действительно построена на фундаменте старых «-измов» — но переработана под логику цифрового мира. Это не просто стили прошлого в новых нарядах — это новые формы существования визуального языка. Они не заменяют искусство, но создают свою параллельную вселенную, где эстетика — это пиксели, а галереи массового искусства — сайты.

Германа М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-Классика, 2003 г.

Гнейдич П. Всемирная история искусств. Strelbytskyy Multimedia Publishing, 2018 г.

Голубева А.Р., Семилет Т. А. Мем как феномен культуры. Культура и текст, № 3 (30), стр. 193–205, 2017 г.

Гомбрих Э. История искусства. Москва: Астрель, 1998 г.

Гройс Б. О новом. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2014. — 144 с.

Дуков Е.В. и др. Введение в социологию искусства. СПб.: Алетейя, 2001 г.

Карлова А. И. Музей современного искусства: История институализации. Вопросы культурологии, № 3, стр. 38–42, 2009 г.

Рихтер Х. Дада—Искусство и Антиискусство. Вклад дадаистов в искусство XX века. Литрес, 2022 г.

Рябова М. Э. Мем-культура и её воздействие на развитие современного общества. Современные философские исследования, № 1, стр. 123–132, 2023 г.

Соколъникова Н.М., Крейн В. Н. История стилей в искусстве., 2006 г.

Соловьёв А. В. Новая эстетика информационной эпохи: искусство как база данных. NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право, т. 8, № 8 (63), стр. 50–55, 2009 г.

https://arzamas.academy/micro/add/10 (дата обращения: 06.05.2025)

https://ru.pinterest.com/pin/47569339810184221/ (дата обращения: 06.05.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Авиньонские_девицы (дата обращения: 06.05.2025)

https://ru.pinterest.com/pin/184506915978861208/ (дата обращения: 06.05.2025)

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1362253/pub_5be92c860b9cad00aa109aae_5be930a2deb5ae00aca06b2c/scale_1200 (дата обращения: 06.05.2025)

https://i.pinimg.com/originals/00/59/fa/0059fa6320be1b9575b5c2f75f66b963.jpg (дата обращения: 06.05.2025)

https://spb.hse.ru/ixtati/news/351761627.html? (дата обращения: 06.05.2025)

https://skillbox.ru/media/design/gunta-stolzl/ (дата обращения: 06.05.2025)

https://ru.pinterest.com/pin/12596073952920356/ (дата обращения: 06.05.2025)

https://ru.pinterest.com/pin/15551561209242303/ (дата обращения: 06.05.2025)

https://ru.pinterest.com/pin/31736372371093632/ (дата обращения: 06.05.2025)

https://i.pinimg.com/736x/4d/ab/23/4dab2382bce9120f8d9e627269815157.jpg (дата обращения: 08.05.2025)

https://dzen.ru/a/Y5HZAe_JxQ2D32Lo (дата обращения: 08.05.2025)

https://dzen.ru/a/Y_E2Q0gC7HADDn_W (дата обращения: 08.05.2025)

https://ohvault.com/ (дата обращения: 08.05.2025)

https://artchive.ru/renemagritte/works/333431~Syn_chelovecheskij (дата обращения: 08.05.2025)

https://ru.pinterest.com/pin/47569339810128841/ (дата обращения: 10.05.2025)

https://ru.pinterest.com/pin/183873597280439382/ (дата обращения: 10.05.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Постоянство_памяти (дата обращения: 10.05.2025)

https://ru.pinterest.com/pin/70437489722643/ (дата обращения: 10.05.2025)

https://vk.com/@al_bertina-postmodernistskoe-iskusstvo-opredelennoe-v-8-znakovyh-rabota (дата обращения: 10.05.2025)

https://ru.kinorium.com/501616/gallery/screenshot/?photo=51944258 (дата обращения: 10.05.2025)

https://www.1stdibs.com/art/prints-works-on-paper/portrait-prints-works-on-paper/roy-lichtenstein-girl-hair-ribbon/id-a_146322/ (дата обращения: 10.05.2025)

https://ru.pinterest.com/pin/245516617181032686/ (дата обращения: 10.05.2025)

https://artchive.ru/odilonredon/works/546963~Portret_Simony_Fajet (дата обращения: 10.05.2025)

https://artchive.ru/odilonredon/works/547032~Pandora (дата обращения: 10.05.2025)

https://artchive.ru/odilonredon/works/198841~Rozhdenie_Venery (дата обращения: 10.05.2025)

https://ru.pinterest.com/pin/4292562139995283/ (дата обращения: 11.05.2025)

https://ru.pinterest.com/pin/78601955990519850/ (дата обращения: 11.05.2025)

https://ru.pinterest.com/pin/526217537733645081/ (дата обращения: 11.05.2025)

https://www.ikea.com.tw/en/products/storage/solitaire-cabinets/eket-art-70333939 (дата обращения: 11.05.2025)

https://dzen.ru/a/XyVMYPUi7xn97O-d (дата обращения: 11.05.2025)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дом_Фарнсуорт (дата обращения: 11.05.2025)

https://inoutdesignblog.com/interiors/tribeca-penthouse-at-the-greenwich-hotel/ (дата обращения: 11.05.2025)

https://archeyes.com/bauhaus-building-in-dessau-by-walter-gropius/ (дата обращения: 12.05.2025)

https://archbutik.ru/zelrez (дата обращения: 12.05.2025)

https://archi.ru/world/99843/arkhitekturnyi-otdykh (дата обращения: 12.05.2025)

https://soda-design.ru/primkv (дата обращения: 13.05.2025)

https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47da-5fed-a3d9-e040-e00a18064a99 (дата обращения: 13.05.2025)

https://ru.pinterest.com/pin/323555554493912510/ (дата обращения: 14.05.2025)

https://ru.pinterest.com/pin/479000110382565251/ (дата обращения: 14.05.2025)

https://ru.pinterest.com/pin/14566398789993306/ (дата обращения: 14.05.2025)

https://ru.pinterest.com/pin/316659417563180456/ (дата обращения: 14.05.2025)