Сотворение, шум и память

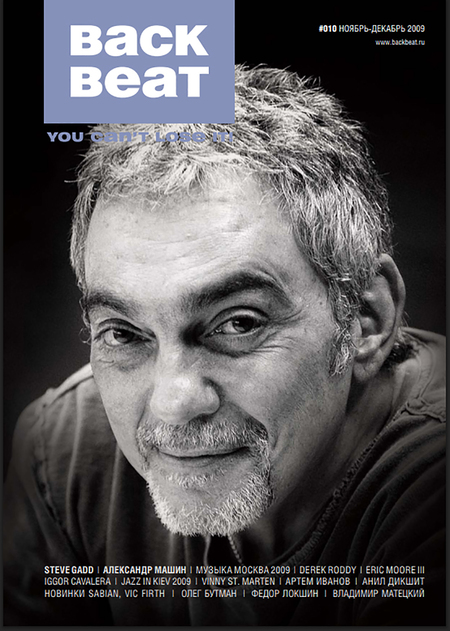

Настоящим лонгридом мы начинаем публикацию материалов, публиковавшихся в двух журналах, выпускавшихся в Москве издателем Александром Бару и посвящённых искусству ударных инструментов. Первый из них, BackBeat, выходил в 2009–2010 годах. Это был первый и единственный отечественный журнал для и про барабанщиков, работающих в самых разных областях: в роке, джазе, академической и авангардной музыке. Мы открываем серию материалов BackBeat обзорной статьёй, посвящённой редкому событию — мини-фестивалю авангардной музыки для ударных инструментов, проходившему в московском театре «Школа драматического искусства» осенью 2009 года. Один из героев этого обзора — Марк Пекарский, руководитель Ансамбля ударных инструментов, не так давно передавший свой нотный архив в дар Школе дизайна НИУ ВШЭ.

На сцене театра «Школа драматического искусства» (известном также как Театр Анатолия Васильева) играли Владимир Тарасов в составе трио JONES JONES, Ансамбль ударных инструментов под управлением Марка Пекарского и Мирча Арделеану, педагог и руководитель ансамбля ударных, родившийся в Румынии и живущий в Швейцарии. Место это кажется необычным для подобных концертов лишь на первый взгляд. Владимир Тарасов, которому принадлежала идея устроить этот фестиваль, давно сотрудничал как с театром, так и его основателем и экс-руководителем Анатолием Васильевым. Здесь проходили его сольные концерты, совместные выступления с композитором Владимиром Мартыновым и писателем Андреем Битовым. Владимир Тарасов давно уже не просто барабанщик: он мастер перформанса и визуального искусства; параллельно с фестивалем он представлял на Московской биеннале четыре аудиовидеоинсталляции «Звуковые игры». Ему всегда тесно в каких-либо стилистических и жанровых рамках, поэтому он не ограничивается установкой, добавляя к ней массу других инструментов. Поэтому сотрудничает не только с музыкантами, но и с танцорами, художниками, поэтами. Поэтому совмещает музицирование с другими видами искусства. Но звук для Тарасова остается главной составляющей, и свои перформансы и инсталляции он называет звуковыми играми. На концерте 24 сентября Тарасов сам предстал исключительно в ипостаси музыканта. Трио JONES JONES, в состав которого, помимо Тарасова, входят двое американцев — саксофонист Ларри Окс и контрабасист Марк Дрессер — представило программу «Случай сотворения». Концерт был приурочен к выходу на российском лейбле SoLyd Records альбома We All Feel the Same Way. Тарасов, Окс и Дрессер играли вполне ожидаемый и даже в какой-то степени банальный авангардный джаз. Это была коллективная импровизация (случайное сотворение музыки в реальном времени), участники которой использовали большое количество разнообразных, но уже ставших почти хрестоматийными способов звукоизвлечения. Правда, к Тарасову слова «банальный» и «хрестоматийный» нельзя было отнести — как раз за счет расширения сета. К установке Владимир Петрович добавил литавру, бонго, кротали, треугольник, гонги, тамтам, бубны, деревянные коробочки… Благодаря инструментам, которые он использовал наравне с барабанами и тарелками, Тарасов существенно обогащал музыкальное пространство, придавая джазово-авангардному трио дополнительное измерение.

Если Марка Пекарского, воспитавшего не одно поколение ударников и барабанщиков, вот уже более тридцати лет руководящего уникальным постоянно концертирующим ансамблем, представлять необходимости нет, то композитор, музыку которого исполнял в ШДИ его ансамбль, представить нужно. Это Джон Лютер Адамс, живущий на Аляске и пишущий холодные минималистические произведения. У Адамса немало сочинений для ударных, как для солистов, так и для ансамбля (кстати, до того как заинтересоваться современной академической музыкой, он был рок-барабанщиком). Ансамбль Пекарского посвятил концерт произведению «Странный и священный шум», 70-минутной сюите из шести частей, в которой отразился интерес Адамса к фрактальной геометрии. В разных частях этой сюиты обыгрываются пересечение скоростей в фазовом пространстве, итерационные решетки, салфетка Серпинского, Канторова пыль. Впрочем, Марк Ильич включил Адамса в репертуар не за геометрию, его привлекла склонность американского композитора к минималистическим решениям, умелое обращение с медленными темпами и тихими нюансами.

В аннотации к сюите композитор рассказывает, каким образом он передает через музыку геометрические принципы. Неподготовленному слушателю в нюансах такого преломления фрактальной геометрии разобраться сложно, но наличие математики в построении «Странного и священного шума» вполне очевидно. Первая и последняя часть сюиты написаны для четырех малых барабанов, четверо музыкантов играют дробь, и их партии сталкиваются друг с другом. Во второй — «Уединенные и разрушающие время волны» — звучат четыре там тама, в основе ее лежит колебание звуковых волн. Самая сложная технически часть — третья, «Пересечение скоростей в фазовом пространстве» — написана для шести том томов и четырех больших барабанов; здесь каждый исполнитель как будто спотыкается, не попадая в четный размер, кривые ритмические рисунки наслаиваются один на другой. В четвертой части звучат четыре сирены, а в пятой — «Кластеры на четырехсторонней решетке» — по замыслу автора, должны играть четыре маримбы, четыре вибрафона и четыре набора оркестровых колокольчиков, однако Пекарский избрал несколько иное решение. Дмитрий Щелкин, Дмитрий Власик, Антон Вашуков и Игнат Матюхов исполняют эту часть вчетвером на одной маримбе и по двое на двух вибрафонах и двух наборах колокольчиков. «Кластеры…» сами делятся на три части: первая и третья строятся на диссонансных трелях маримбы с еле заметными сменами звуков и неожиданно долгими паузами, вторая — на звенящих акцентах вибрафонов и колокольчиков. 2 октября «Странный и священный шум» прозвучал таже в Рахманиновском зале Консерватории в рамках абонемента Марка Пекарского.

2 октября играл Мирча Арделеану. Его программа была посвящена памяти Карлхайнца Штокхаузена. Он исполнил несколько произведений композитора для большого количества ударных. Открывал и закрывал программу «Цикл» — первое в истории музыки нотированное сочинение для перкуссии соло, одно из сложнейших. Согласно замыслу композитора, исполнитель может начинать играть с любого места, но должен пройти все сочинение целиком, чтобы закончить в той же точке, где начал. Основной текст сопровождается таким обилием дополнительных пометок, что учесть их все одновременно физически невозможно. Первый и последний номера концерта представляли собой один и тот же «Цикл», но начатый из разных точек. Музыкант не только совершал полный круг по музыкальному тексту, но и фактически вертелся волчком, стараясь успеть сыграть на максимуме инструментов. Если «Цикл» требует громкой игры, то «Король Дании» Мортона Фелдмана, напротив, должен звучать крайне тихо. Суть этого сочинения — мелкие колебания преимущественно металлических инструментов (используются также дерево и пластик), которые исполнитель подбирает сам в соответствии с предложенной автором звуковысотной схемой.

«Сердце» (Coeur) Сильвано Буссотти из цикла произведений «Семь листов» для разных инструментов записано частично нотами, а частично — с помощью графических символов — изображений мифических существ, словосочетаний, бесформенных черных пятен. Композитор таким образом предоставляет исполнителю большую свободу. Специально для Арделеану было написано посвященное Штокхаузену произведение нашей соотечественницы Эльвиры Гарифзяновой, ныне живущей в Германии — «Пение света». Оно отличалось более медитативным настроением, чем предыдущие сочинения, звучало более протяжно, здесь Арделеану часто использовал смычки — например, приставив один смычок к мембране большого барабана, водил по нему другим смычком. Среди деталей сета можно было отметить лист фольги и три деревянных доски, висевших одна под другой над остальными инструментами. Однако наиболее зрелищным и тонким показалось исполнение произведения Джона Кейджа «Дитя дерева», в котором в качестве инструментов фигурировали живые и засушенные кактусы, причем, согласно замыслу композитора, вместо иголок в растения были вставлены зубочистки. Кейдж настаивал, что исполнитель должен выстраивать сет — выбирать инструменты и определять структуру всего сочинения — при помощи китайской «Книги перемен». Но есть и четкие указания: каждый инструмент звучит только один раз, в последней части произведения обязательно должны использоваться стручки мексиканского дерева поинсианы, нельзя включать в сет инструменты из металла или материалов животного происхождения.