Структурное кино: первичность формы

Концепция

Термин экспериментальное кино появился не сразу, ведь изначально все кино было экспериментальным. Заметное разделение на жанры и их противостояние случилось, когда коммерческое кино начало наращивать обороты и все больше завоевывать внимание зрителя, а в противовес этой популярности сформировалось авангардное движение (Франция, 1920-е годы).

Основой для противостояния стал подход к созданию фильма и цели, которые он преследовал. Коммерческое кино ориентировалась прежде всего на массового зрителя, опиралось на шаблоны театра и литературы, в то время как киноавангардисты выступали за свободу авторского высказывания и работали над созданием новаторских средств выражения.

«Но в зарубежном прокате за секунду вырежут сотни метров из фильма, где монтаж был для режиссёра головоломкой, которую он кропотливо решал восемь недель» — Луи Деллюк [1]

Несмотря на альтернативные методы создания фильма и новаторские подходы, многие направления экспериментального жанра включаются в себя, пусть не нарративное и абстрактное, но все-таки повествование. Исключением является структурное кино. Это понятие впервые было введено Питером Адамсом Ситни — историком американского экспериментального кино, — который отметил ряд режиссеров, чье внимание принципиально обращено на форму фильма, а уже потом на его содержание.

«Структурное кино настаивает на том, что его содержание минимально и является вспомогательным» [2]

Питер Гидал отмечает, что режиссеры структуралисты стремятся к демистификации кинопроцесса, к избавлению от иллюзорности, увлекающей зрителя, которая возникает, когда кинематографический медиум становится прозрачным, невидимым [3]. Они ставят своей задачей документирование не какого-либо события или объекта в кадре, а непосредственно структуры фильма, его материальности, которая, например, выражена физическими свойствами кинопленки. Можно сказать, что создатели полностью сосредоточены на медиуме и используют его свойства для выражения авторской идеи.

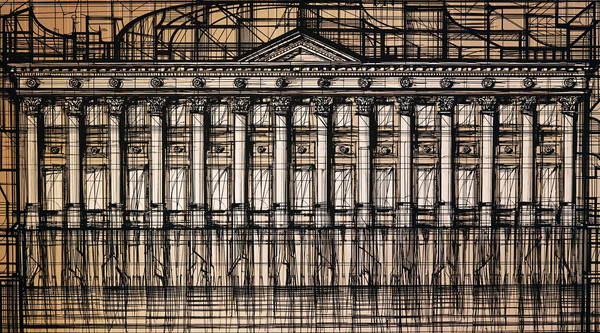

Кен Джейкобс. Tom, Tom, the Piper’s Son. 1969

Структура визуального исследования опирается на четыре основные характеристики структурного кино, которые были выделены П. Адамсом Ситни: фиксированный кадр (fixed frame), эффект мигания (flicker), зацикливание кадров (loop printing), пересъёмка (re-photography) [2]. С помощью примеров для каждой характеристики рассматривается многообразие материальных и структурных свойств кинематографического медиума.

Фиксированный кадр

Wavelength (1967)

Wavelength (1967) — фильм канадского режиссера и художника Майкла Сноу, которого П. Адамс Ситни называет «деканом режиссеров структурного кино». Этот фильм является примером того, как фиксированная камера и ее направление помогают реализации авторской идеи.

Майкл Сноу «Wavelength», 1967

Wavelength — это 45-ти минутный фильм, снятый на фиксированную камеру, в течение которого происходит непрерывный зум от одного конца комнаты к другому. Благодаря плавности зума, его невозможно уловить взглядом непосредственно в момент просмотра. Факт его наличия становится явным, в момент осознания произошедших в пространстве изменений. В начале фильма зритель находится в привычном состоянии наблюдателя, так как его глаз — кинокамера — фиксирует общий план. Это подкрепляется наличием действия: двое мужчин вносят в комнату шкаф, а женщина руководит этим процессом. Это мимолетное событие и еще три последующих, сбивают наблюдателя с толку: кажется, что за ними стоит разгадка, что в них причина царящего напряжения. Однако, эти действия являются лишь функцией пространства. Окончательно это становится ясно после двух последних действий. В первом: мужчина падает на землю после звука разбивающегося стекла. Во втором: в комнату входит женщина, видит лежащего мужчину, а затем звонит по телефону, чтобы сообщить о его смерти. Кажется, что вот-вот должна быть развязка, но фильм продолжается еще в течение 13 минут.

Майкл Сноу «Wavelength», 1967

Истинное происходящее подкрепляет звук. Он расходится с действием, при этом синхронизирован с движением камеры. Звук плавно проходит путь по синусоиде от самой низкой (50 циклов в секунду) ноты до самой высокой (12000 циклов в секунду) и прекращается в конце фильма. В то же время камера заканчивает путь и оказывается, что с самого начала она была зафиксирована на фотографии воды с волнами, висящей на противоположной стене. Становится ясно, что название Wavelength (Длина волны) — это каламбур, игра слов. Сноу считал синусоиду звуковым эквивалентом зума камеры, предполагая, что они имеют общую коническую форму и движутся в противоположно друг другу [4].

Serene Velocity (1970)

Serene Velocity (1970) — фильм американского режиссера Эрни Гира, в котором сочетание фиксированного положения камеры и изменения фокусного расстояния, создают иллюзию движения.

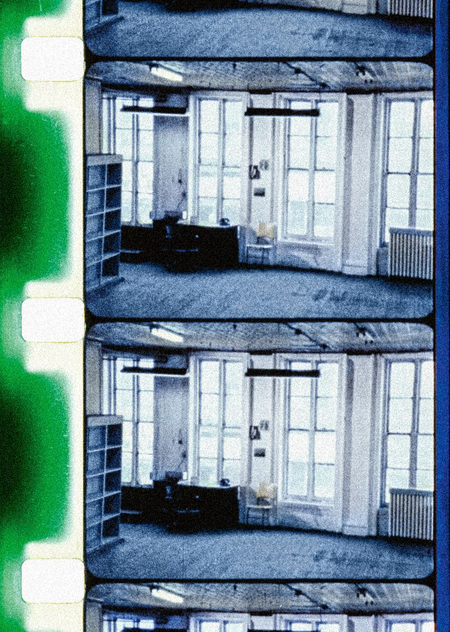

Элемент пленки фильма Эрни Гира «Serene Velocity», 1970

Фильм снимался в подвальном помещении учебного корпуса университета на протяжении целой ночи. Все это время камера сохраняла неподвижность, а Эрни Гир систематически менял настройки фокусного расстояния. Используя простейшие средства, ему удалось достичь множество эффектов: движение камеры, изменение пространства коридора и его бесконечность. Примечательно, что Гир не знал, какой эффект получится в результате съемки, пока не проявил пленку.

Эрни Гира «Serene Velocity», 1970

Также Гир отмечал, что эффект от просмотра фильма меняется в зависимости от того, на какой части экрана фокусируется зритель. Если рассматривать кадр целиком, как плоское пространство, то работа превращается в абстрактное мигающее изображение. Фокусировка на конкретных предметах создает ощущение движения. А если попытаться направить взгляд вглубь кадра, то создается эффект вертикальной пирамиды, вершина которой направлена внутрь или наружу экрана.

Эффект мигания

Arnulf Rainer (1960)

Считается, что первым фильмом с эффектом мигания был создан австрийским режиссером Петером Кубелкой «Arnulf Rainer» (1960) [2]. Для создания фильма использовались два вида лент пленочного материала — прозрачная и чёрная, — а также два вида магнитных лент — одна без сигнала, а вторая с непрерывным белым шумом. Таким образом, действующими лицами являются четыре фундаментальных элемента, обеспечивающих само существование кинематографа: белый, черный, шум и тишина.

Петер Кубелка «Arnulf Rainer», 1960

В основе фильма лежит четкая структура: он разбит на 16 секций, каждый из которых длится ровно 24 секунды, или 576 кадров. Секции состоят из «фраз» интервалом в 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 144, 192, или 288 кадров. Все секции, за исключением одной, движутся от длинных фраз к более коротким.

The Flicker (1966)

Тони Конрад не знал о работе Петера Кубелки, когда создавал фильм «The Flicker» в 1966-м году. У автора были два других источника вдохновения. Первый: использование эффекта мерцания в экспериментальной психологии, которой он занимался во время изучения математики в Гарвардском университете. Второй: его работа над номенклатурой для рациональных соотношений частот в минималистичной музыке, которой он занимался в авангардной музыкальной группе Theatre of Eternal Music.

Тони Конрад «The Flicker», 1966. Фрагменты фильма: начало, середина, конец

Фильм представляет собой черную пленку, чередующуюся через разные промежутки времени с прозрачными изображениями, что вызывает генерацию световых эффектов, похожих на стробоскоп, с частотой от четырех до двадцати четырех световых вспышек в секунду. Поскольку человеческий глаз не может адекватно обрабатывать такую быструю последовательность световых вспышек, на сетчатке глаза зрителей возникают эффекты, которые в каждом случае отличаются друг от друга. Зрители описывают эффекты, которые варьируются от цветов до узоров и фотоиллюзий. Композиция саундтрека напоминает шум 16-миллиметрового проектора.

«Деконструируя механизмы кинорепрезентации, фильм Тони Конрада буквально подрывает навязываемую аппаратом кино идеологию. Подрыв кинематографического аппарата, вскрытие его иллюзионистского характера — вот что важно для „Фликера“. За образами кино — безобразное мерцание квадратов» — Виктор Мазин [5].

Главное отличие «The Flicker» от «Arnulf Rainer» П. Кубелки — чрезвычайно быстрое мерцания. В начале фильма есть предупреждение, в котором говорится, что он может вызвать эпилептические припадки у людей, склонных к ним.

Фрагмент кадра с предупреждением. Тони Конрад «The Flicker», 1966

N: O:T: H:I: N:G (1968)

N: O:T: H:I: N:G (1968) — один из ранних фильмов американского режиссера Пола Шарица в которых скупые кадры с чистыми цветами, чередуясь, образуют агрессивные стробоскопические вспышки — которые, по словам Шарица, работают как метафора нейронных сигналов в мозгу зрителя [6].

Пол Шариц «N: O:T: H:I: N:G», 1968

Некоторые зрители называли фильмы автора движущейся абстрактной живописью. Но Шариц настаивал на том, что его работы просто использовали физические объекты кино: прозрачную пленку, проектор и луч света.

Зацикливание кадров

Film in Which There Appear Edge Lettering, Sprocket Holes, Dirt Particles, Etc (1966)

«Film in Which There Appear Edge Lettering, Sprocket Holes, Dirt Particles, Etc.» — фильм американского режиссера Оуэна Лэнда, название которого описывает все, что в нем происходит. Это пятиминутное видео, состоящие из зацикленного изображения фотографии женщины. Изображение смещено от центра, что делает видимыми отверстия для звездочек и краевые надписи на пленке. По словам Лэнда, изображение на экране слегка меняется, но нет «никакого развития в драматическом или музыкальном смысле». Лэнд хотел привлечь внимание к тем компонентам фильма, которые зрители обычно не замечают: царапинам, частицам грязи, надписям по краям и отверстиям в звездочках.

Оуэн Лэнд «Film in Which There Appear Edge Lettering, Sprocket Holes, Dirt Particles, Etc.», 1966

Film No. 1 (1971)

Film No. 1 — десятиминутный зацикленный фильм Дэвида Кросвейта. В фильме представлены системы наложенных друг на друга циклов, между которыми есть сложная математическая взаимосвязь. Начальная и конечная точки каждого цикла четко не обозначены, но через повторы последовательностей в разных цветах, в разных материальных реальностях (негатив, позитив, барельеф, наложение негатива/позитива), но в постоянном ритме (как визуально, так и в звуковой дорожке), можно манипулировать, пытаясь понять структуру системы.

Дэвид Кросвейт «Film No. 1», 1971. Фрагменты

Дэвид Кросвейт «Film No. 1», 1971. Фрагменты

Процесс зацикливания заданного изображения уже использует пленку в ее структурной и абстрактной силе, а не в традиционном повествовании или «содержании». Но именно наложение черного придает фильму чрезвычайно богатую текстуру и отличает его от многих других, менее сложных фильмов с зацикленным типом изображения. В этом фильме Кросвейт работает с двумя основными образами: ночная Пикадилли и форма, которая в отдельные моменты напоминает растение.

Дэвид Кросвейт «Film No. 1», 1971

Пересъемка

Tom, Tom, the Piper’s Son (1969)

«Tom, Tom, the Piper’s Son» (1969) — фильм Кена Джейкобса, который создан с помощью применения метода пересъемки. В основе фильма лежит найденная автором пленка оригинального фильма «Tom, Tom, the Piper’s Son» 1905-го года. Увеличивая кадры и зацикливания некоторые эпизоды, Джейкобс проводит ее детальный анализ.

Оригинальный фильм обладает множеством нарисованных декораций и костюмов, всем деталям уделено пристальное внимание. В первой сцене, на ярмарке, присутствуют акробаты, жонглеры, множество гуляк, а также кража свиньи — сцена, переполненная действием. В последующих сценах погони каждый из десяти или двенадцати преследователей по отдельности прыгает в стога сена, вылезает из дымоходов, перелезает через заборы, и все это заканчивается на скотном дворе, заполненном утками, гусями и летающими птицами.

Слева: «Tom, Tom, the Piper’s Son», 1905. Справа: Кен Джейкобс «Tom, Tom, the Piper’s Son», 1969

На основе этого Джейкобс создал радикально другой фильм. Он фотографирует различные фрагменты оригинальных кадров, иногда показывая кадр полностью, а иногда увеличивая очень незначительную часть. Он перемещает камеру вдоль, вверх, вниз, в отличие от оригинала, в котором вообще нет движения камеры. Иногда он останавливается на кадре на какое-то время, а затем снова приводит его в движение.

В итоге фильм становится основой для изучения нескольких областей кино-теории: репрезентации, нарратива, иллюзии, связанной с опытом кинопросмотра, возможных способы работы с пространством и временем, структуры и восприятия. Также это произведение радикальной трансформации: примитивная работа самого раннего периода истории кино превращается в новаторское произведение.

Eureka (1974)

В фильме «Eureka» Эрни Гер применил необычный подход к авангардистской тенденции «перерабатывать» более ранние фильмы. Используя фильм «A Trip down Market Street before the Fire» (1905), Гер предлагает зрителям не только осмотреть Сан-Франциско накануне землетрясения и пожара 1906 года, но и узнать, что случилось с оригинальным носителем спустя три четверти века спустя. Гер переснял кадры фильма, чтобы, с одной стороны, исследовать, а с другой, восстановить оригинал, так как пленка, на которой хранился фильм, начала разрушаться.

Слева: «A Trip down Market Street before the Fire», 1905. Справа: Эрни Гер «Eureka», 1974

Заключение

На рассмотренных примерах становится ясно, что режиссеры, создающие работы в жанре структурного кино, акцентируют внимание непосредственно на кинематографическом медиуме, на его физических свойствах. Каждый отснятый материал — это некое событие, которое и составляет главное содержание самого произведения. Следуя этому убеждению, режиссерам удалось найти разные способы для исследования и фиксирования материальных особенностей кино.

СЕАНС // Луи Деллюк и мир будущего. Текст пролога к сборнику сценариев «Кинодрамы», 1924. Перевод: Алексей Гусев. URL: https://seance.ru/ (дата обращения: 28.05.2024)

Sitney, P. Adams. «Structural Film». Film Culture. No. 47. 1969 (с. 327)

Peter Gidal. Structural Film Anthology. 1976 (с. 1)

Leah Singer. Wavelength through five objects URL: https://www.hauserwirth.com/ursula/wavelength-through-five-objects/ (дата обращения: 28.05.2024)

Виктор Мазин. Онейротехники и субъект-стробоскоп URL: https://syg.ma/@lacanalia/viktor-mazin-onieirotiekhniki-i-subiekt-stroboskop (дата обращения: 28.05.2024)

Артём Хлебников. Сердце тьмы: о двух интуициях в кинематографе URL: https://cineticle.com/27-heart-of-darkness/ (дата обращения: 28.05.2024)

Дэвид Кросвейт «Film No. 1», 1971

Кен Джейкобс. «Tom, Tom, the Piper’s Son», 1969

Майкл Сноу «Wavelength», 1967

Оуэн Лэнд «Film in Which There Appear Edge Lettering, Sprocket Holes, Dirt Particles, Etc.», 1966

Петер Кубелка «Arnulf Rainer», 1960

Пол Шариц «N: O:T: H:I: N:G», 1968

Тони Конрад «The Flicker», 1966

Эрни Гер «Eureka», 1974

Эрни Гир «Serene Velocity», 1970