Коллективное «Мы» в фиджитал-арте

Маша Рогова. подробно об общем, 2023

Введение

Визуальное исследование «Коллективное „Мы“ в фиджитал-арте» (в рамках курса «Фиджитал-арт») — это продолжение погружения в тему неисчисляемости, толпы и ее классификации, в частности.

Маша Рогова. Перед распадом, 2024

Маша Рогова. подробно об общем, 2023

Маша Рогова. Перед распадом 2.0, 2024

Темой толпы я занимаюсь с 1 курса. Помимо скульптур и инсталляций, в которых я воздействовала на структуру толпы, я также изучила способы организации массы в пространстве (ссылка на исследование ниже). В последнем разделе предыдущего исследования я, опираясь на тезисы из книги Элиаса Канетти «Толпа и власть», выдвинула тезис о том, что в толпе люди теряют свою индивидуальность, становясь частью коллективного «мы», и это дает массе и ее участникам огромную силу. Толпа становится не просто скоплением людей, а единым организмом со своей энергией и сознанием.

Последний раздел визуального исследования «Способы организации толпы в пространстве»

В мире, где индивидуальность иногда теряется в вихре коллективного сознания, толпа возвышается как могучий коллективный организм, способный формировать и изменять пространство вокруг себя. Как отмечал Элиас Канетти, толпа обладает собственной динамикой, где индивидуальности теряют свое «я» в объятиях коллективного «мы». Когда люди сходятся в толпе, они создают нечто большее, чем сумму своих частей. Энергия, эмоции, идеи переплетаются и образуют новое пространство, наполненное напряжением и потенциалом. Толпа становится как бы самодостаточным миром, в котором личности растворяются в массе, а коллективное сознание берет верх.

Однако Канетти анализировал лишь «физическую» толпу. С появлением интернета началось формирование цифровой толпы. Именно на феномене «цифровой толпы» и на том, как она взаимодействует с физической толпой, я хотела бы сосредоточиться в рамках курса «Фиджитал-арт».

Концепция исследования

Лори Фрик. Who Are You? , 2024

Первый этап курса «Фиджитал-арт» — визуальное исследование. Я решила проанализировать фиджитал проекты современных художников, в которых авторы используют интерактивность, визуализацию больших данных и иммерсивность для репрезентации коллективных идентичностей и переживаний, создания опыта коллективного присутствия, выражения общих настроений.

Понятие коллективного «Мы» уходит корнями в философию, социологию и антропологию. Еще в 1960 году Элиас Канетти в работе «Масса и власть» описал толпу как организм, где индивидуальности растворяются в «мы», порождая энергию, способную к созиданию или разрушению. По Канетти, толпа — это «самодостаточный мир», где эмоции и идеи сливаются в единый пульс, а личность теряется в «объятиях массы».

Однако в XXI веке эта метафора обрела новое измерение: цифровые технологии превратили физические толпы в сетевые сообщества, существующие вне времени и пространства. Как отмечает Ирина Базилева в статье «Сетевые сообщества: утопия без обмена» (2002), онлайн-группировки часто существуют в парадоксальном состоянии — они объединены общими символами, но лишены подлинного диалога, заменяя его «обменом без обмена». Это порождает новую форму коллективности: хрупкую, изменчивую, управляемую алгоритмами, но при этом обладающую колоссальным потенциалом влияния.

Рубрикатор визуального исследования строится по принципу градации — от проектов, где границы между физическим и цифровым еще заметны и осязаемы, до произведений, в которых эта граница максимально размыта (в первую очередь это проекты, связанные с дополненной реальностью).

Рубрикатор

Визуальное исследование будет структурировано по следующим ключевым рубрикам:

1. Коллективные эмоции и цифровые следы: Исследование того, как большие данные и цифровые следы (лайки, посты, геолокация) становятся материалом для визуализации коллективных эмоций, настроений и идентичностей. Анализ того, как художники превращают абстрактные данные в эстетические объекты, отражающие «цифровое бессознательное» общества.

2. «Мы» через совместное действие: Изучение роли зрителя в создании фиджитал-арта. Как технологии интерактивности (например, сенсоры) превращают пассивного наблюдателя в соавтора, а индивидуальный опыт — в коллективный.

3. «Мы» через общее пространство: Исследование того, как VR/AR-технологии создают опыт коллективного присутствия. Как технологии погружения стирают границы между телами, формируя гибридное «мы».

Коллективные эмоции и цифровые следы

В эпоху цифровых технологий каждый наш шаг оставляет след: лайки, геолокация, поисковые запросы, истории просмотров. Эти данные, словно невидимые нити, сплетаются в гигантскую сеть, фиксируя коллективные страхи, надежды и настроения. Современные художники видят в этом материале не просто статистику, а новую форму «цифрового бессознательного» — скрытый слой общественной психики, который можно расшифровать и визуализировать.

Этот раздел исследует, как большие данные становятся основой для создания искусства. Через алгоритмы, генеративные системы и интерактивные инсталляции художники делают осязаемым то, что раньше существовало лишь в виде чисел на серверах. Их работы — это попытка понять, как цифровые следы формируют наше коллективное «Мы», и что это «Мы» говорит о нас как о социуме.

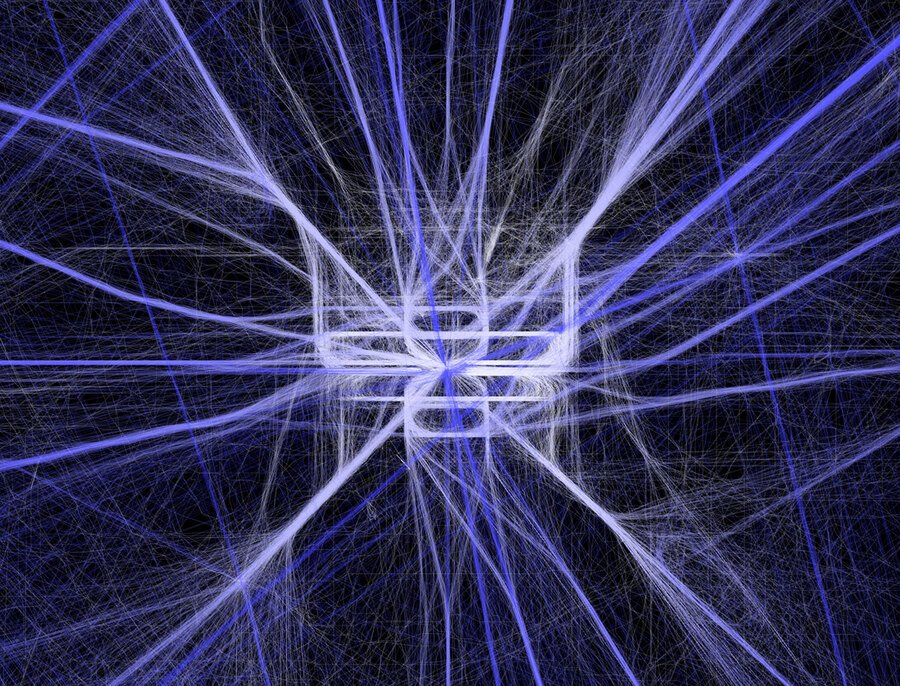

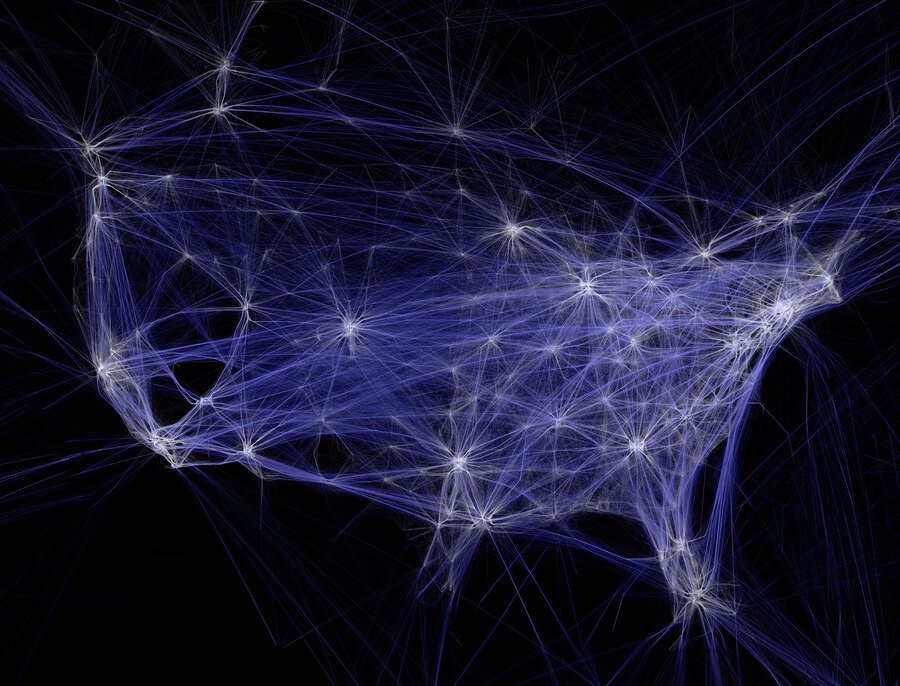

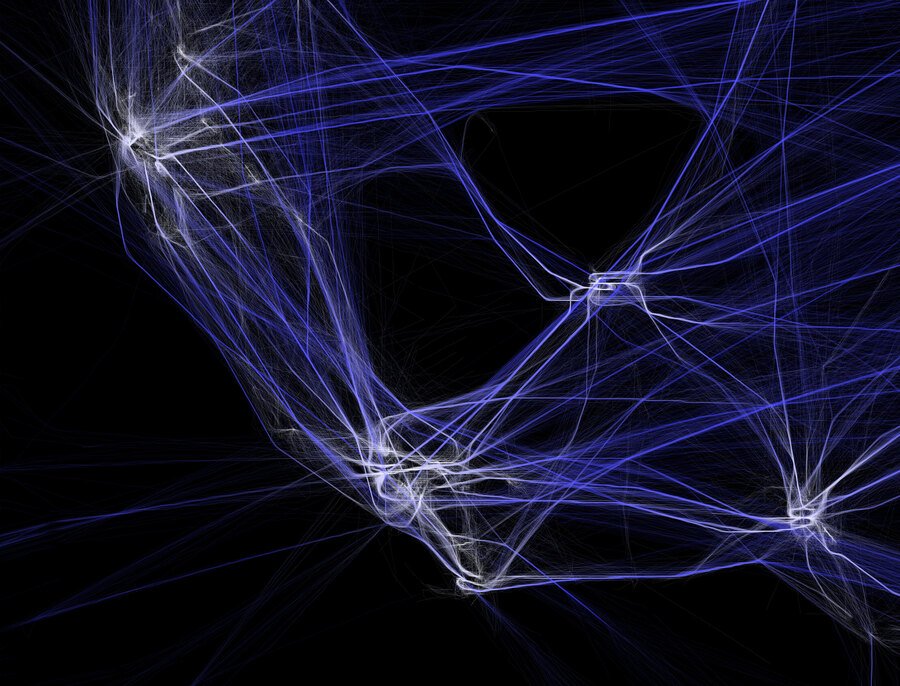

Проект Аарона Коблина визуализирует коллективное действие тысяч людей (пилотов, пассажиров, диспетчеров), чьи индивидуальные решения формируют глобальную сеть перемещений. Каждая линия — это след не отдельного человека, а массового ритуала современности: ежедневных миграций между городами, странами, континентами. Индивидуальные цели (улететь на встречу, вернуться домой) сливаются в единый поток перемещения.

Аарон Коблин. Flight Patterns, 2011

«Amsterdam SMS», еще один проект Аарона Коблина, является попыткой визуализировать коллективное «сознание» города, проявляющееся через цифровые следы. Проект демонстрирует, как множество отдельных людей, совершая одинаковое действие (отправка SMS), формируют общее информационное пространство, отражающее их коллективный опыт.

Аарон Коблин. Amsterdam SMS, 2007

Когда мы говорим о больших данных, нельзя не затронуть вопросы, связанные с потерей индивидуальности.

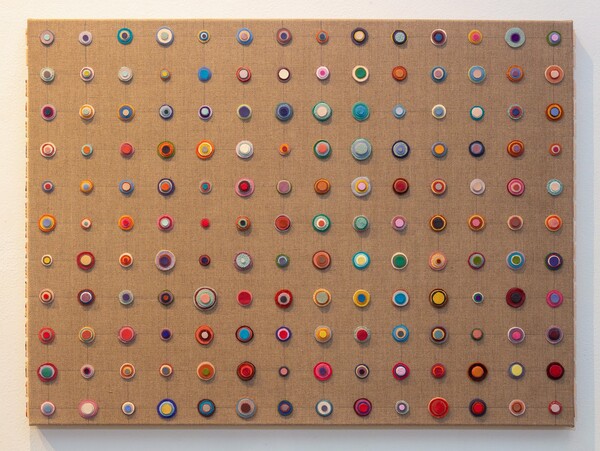

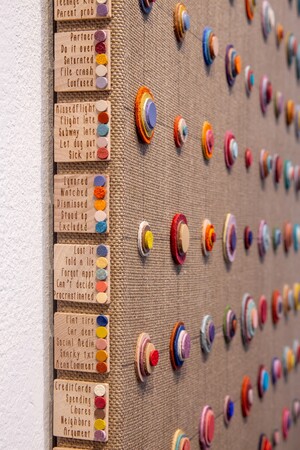

С одной стороны, сбор больших данных может помочь нам лучше понять коллективное поведение и тенденции. С другой стороны, этот процесс часто требует анонимизации личных данных, что может приводить к деиндивидуализации. Работы Лори Фрик могут рассматриваться как критика этого процесса, так как они подчеркивают потерю индивидуальности в больших, обезличенных наборах данных. Кроме того, она создает ручные инсталляции (на основе графиков в диджитал формате), что является противоположностью автоматизированной обработки.

Лори Фрик. Felt Personality — Women (слева), 2018; Felt Personality — Men (справа), 2018

Лори Фрик. Felt Personality (фрагменты), 2018

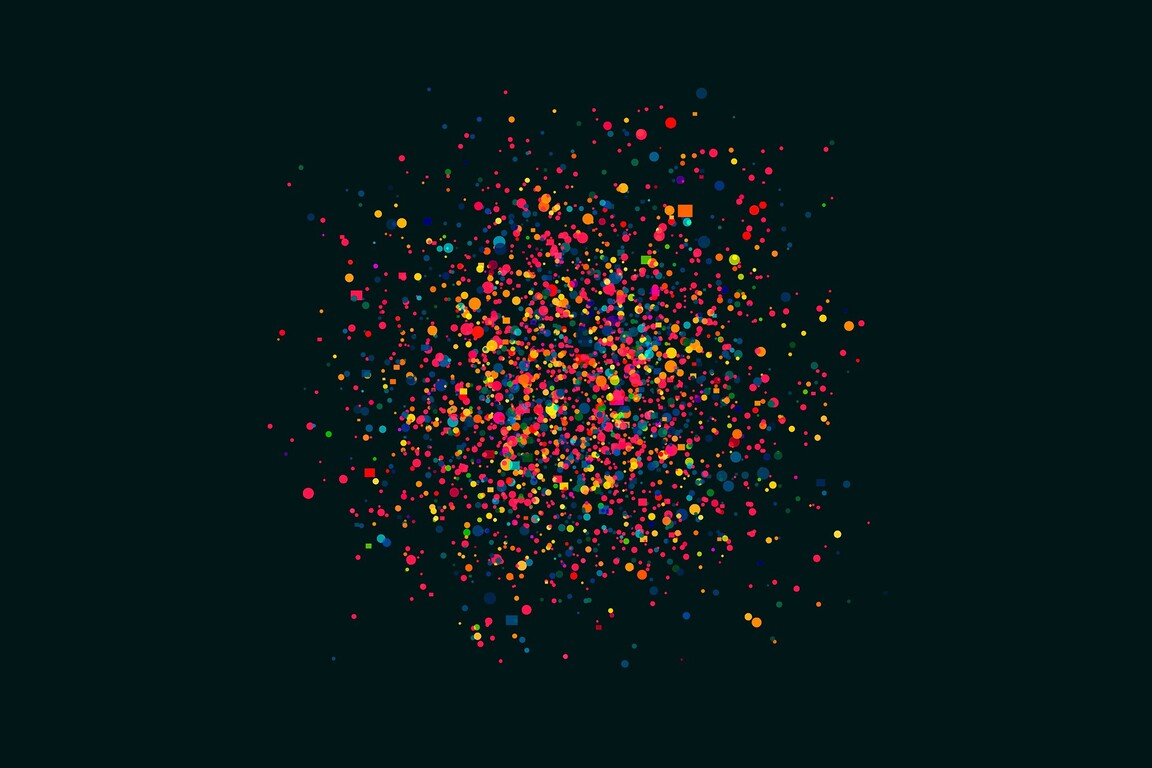

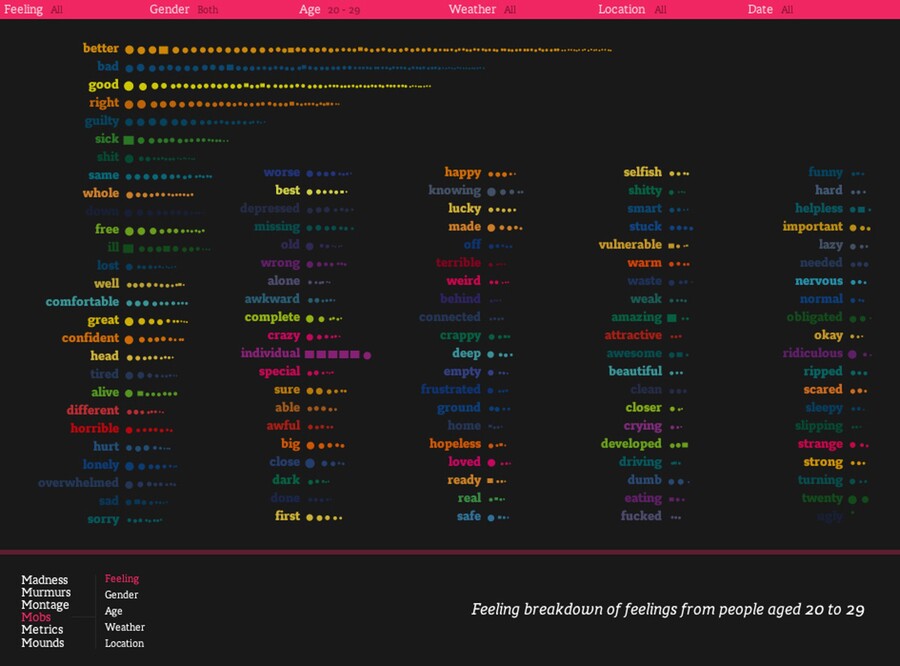

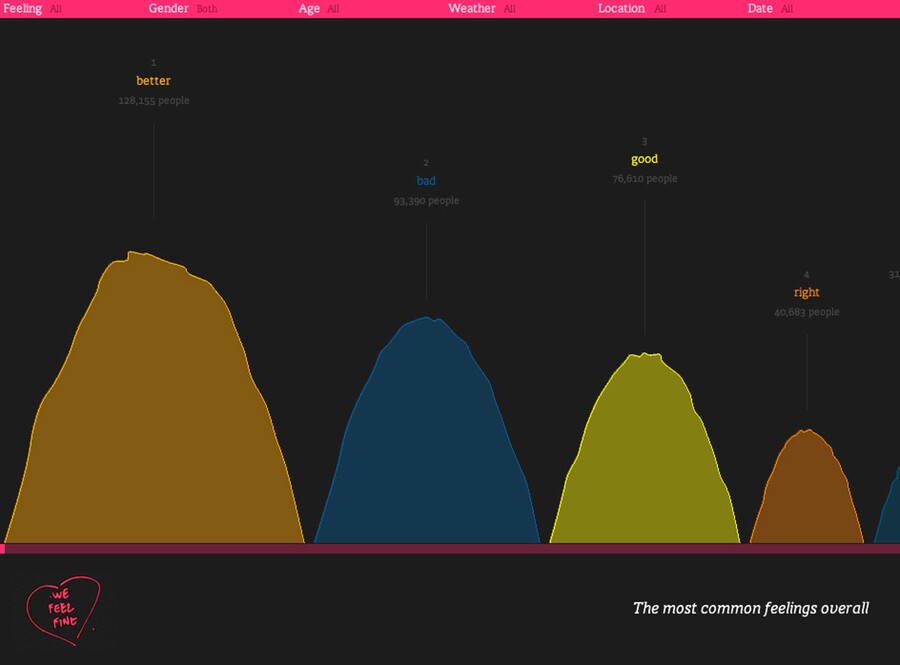

Лори Фрик. Stress Inventory 9, 2024

Проект «We Feel Fine» (в формате сайта и книги) Джонатана Харриса собирает и визуализирует человеческие чувства из блогов. Система ищет фразы «Я чувствую» и «Я чувствую себя» в блогах по всему миру, записывает предложение и определяет выраженное чувство (например, радость, грусть). Также собирается информация об авторе (возраст, пол, местоположение) и погоде. В результате получается база данных с миллионами чувств, которая постоянно растет. Эти чувства можно искать и сортировать по разным критериям: географии, полу, возрасту, погоде, чтобы ответить на вопросы о том, как разные люди чувствуют себя в разных ситуациях. Информация представлена в виде частиц, каждая из которых — одно чувство одного человека. Эти частицы можно упорядочивать разными способами, чтобы увидеть «полотна» человеческих эмоций.

Джонатан Харрис. We Feel Fine, 2006

«We Feel Fine» — это эксперимент по визуализации коллективного «Я», попытка увидеть и понять, что чувствует мир, и как наши индивидуальные чувства вписываются в общую картину человеческих эмоций.

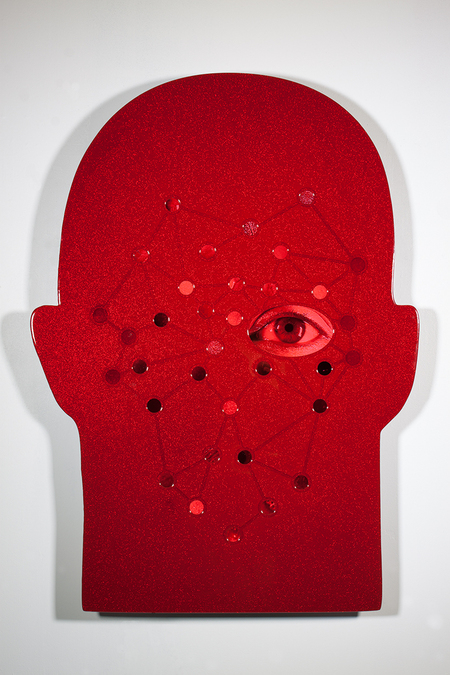

Тони Оурслер в проекте «PriV%te» исследует технологии распознавания лиц и большие данные, фокусируясь на том, как алгоритмы создают «цифровые портреты» людей. Художник визуализирует процесс, при котором компьютеры, анализируя черты лица, геолокацию, паттерны потребления и биометрию, формируют новый тип идентичности — «данный портрет», лишённый человеческой субъектности. В работах используются геометрические схемы, узлы распознавания и диаграммы, позаимствованные из технической документации алгоритмов.

Тони Оурслер. PriV%te, 2016

Тони Оурслер. PriV%te, 2016

В работах упоминаются методы уклонения от распознавания — намёк на то, что коллективное «Мы» может быть не только продуктом слежки, но и актом сопротивления. Это перекликается с проектом Хито Штейерль «How Not to Be Seen», где художница иронизирует над навязчивостью цифрового контроля.

Хито Штейерль. How Not to be Seen — A Fucking Didactic Educational .MOV File, 2013

«Мы» через совместное действие

Современное искусство всё чаще стирает грань между творцом и зрителем, превращая пассивного наблюдателя в соавтора. Фиджитал-арт, объединяющий физические и цифровые элементы, делает этот процесс особенно явным: сенсоры, лгоритмы машинного обучения позволяют зрителю влиять на произведение, а его действия — становиться частью коллективного нарратива. Интерактивность здесь — не просто технологический приём, а способ переосмыслить саму природу искусства, где индивидуальный опыт сливается с групповым, а произведение рождается и постоянно трансформируется в режиме реального времени через диалог между людьми и алгоритмами. В этом разделе граница между физическим и цифровым, начинает размываться.

Голан Левин. Augmented Hand Series, 2014

Интерактивные инсталляции (в контексте коллективного «мы») предлагают совместное переживание общего опыта. Например, в проекте Голана Левина «Augmented Hand Series» процесс трансформации руки объединяет всех зрителей. Каждый, кто взаимодействует с системой, видит свою руку преображенной, искаженной, но при этом узнаваемой. Этот общий опыт деформации и преображения создает чувство общности среди участников.

Голан Левин. Augmented Hand Series, 2014 (схема работы)

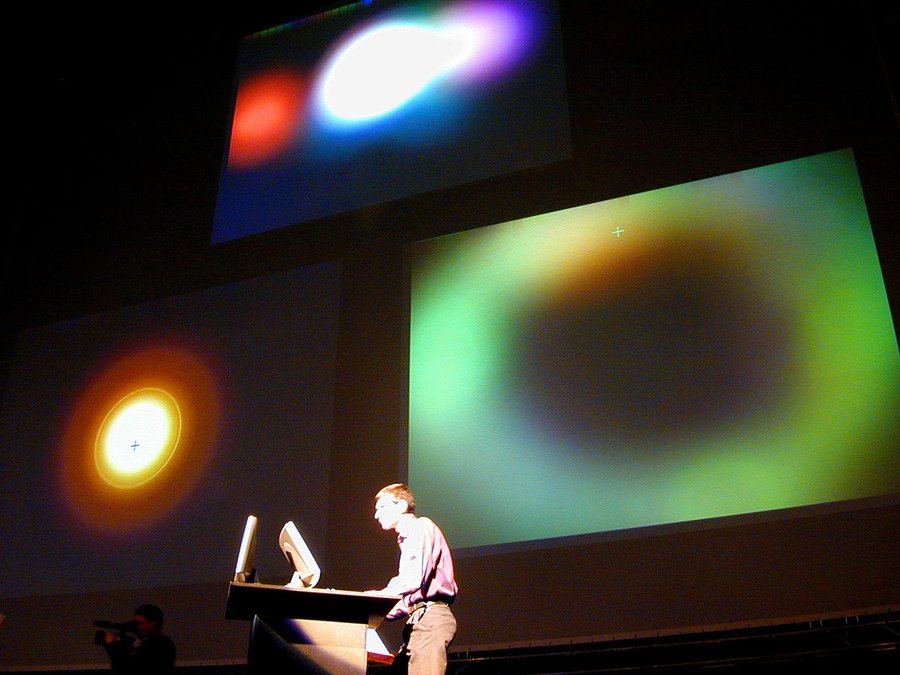

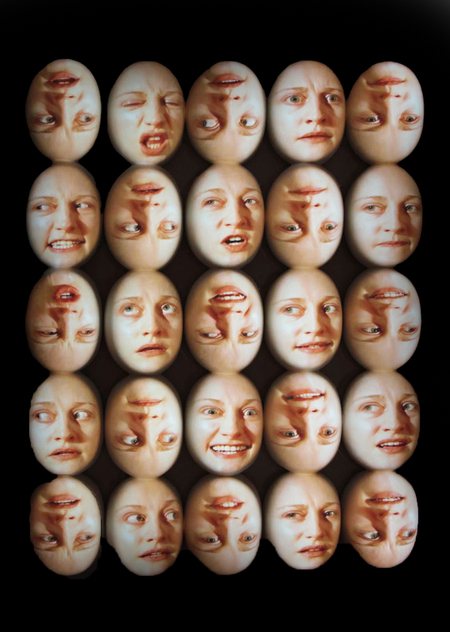

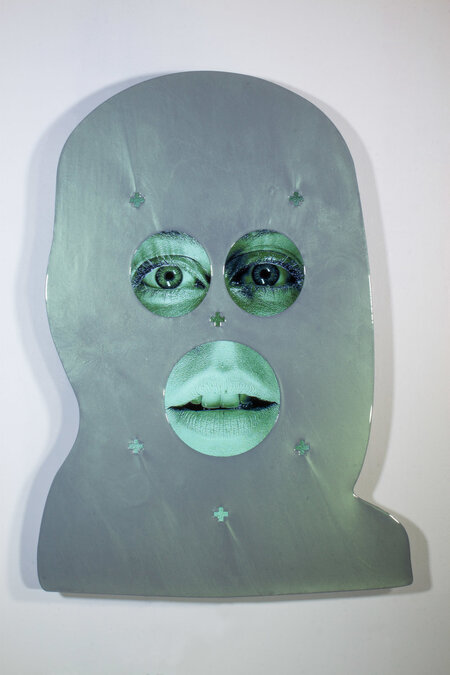

Интерактивная инсталляция «Reface [Portrait Sequencer]» (2007) Голана Левина и Закари Либермана — это исследование коллективной идентичности через призму цифрового коллажа. Вдохновлённая викторианской игрой «Exquisite Corpse», где участники поочерёдно рисуют части тела, не видя предыдущих фрагментов, работа трансформирует эту идею в эпоху алгоритмов. С помощью технологий распознавания лиц и генеративного смешения инсталляция создаёт гибридные портреты, объединяя глаза, рты и брови посетителей

Tmema (Голан Левин и Закари Либерман). Reface [Portrait Sequencer], 2007 (фрагмент проекции)

Tmema (Голан Левин и Закари Либерман). Reface [Portrait Sequencer], 2007

Проект превращает создание искусства в совместный перформанс. Моргание участников становится не только триггером для смены комбинаций, но и жестом, объединяющим их в ритмический диалог. Это напоминает детскую игру, где правила просты, а результат непредсказуем — коллективное «Мы» рождается через спонтанность и взаимное доверие.

Рисунок на бумаге обычно имеет одного автора (что, следовательно, делает его сугубо индивидуальным объектом), но в интерактивной инсталляции «drawn» Закари Либермана он становится частью коллективного пространства. Когда участник прикасается к своему изображению, фигура оживает на экране, взаимодействуя с другими элементами.

«Webcam Piano» — это интерактивная инсталляция, исследующая возможность преобразования движения в традиционную, мелодичную музыку. Используя веб-камеру, система отслеживает движения пользователя (или пользователей) и интерпретирует их, генерируя звуки, соответствующие классическим музыкальным правилам. Проект стремится создать интуитивно понятный инструмент, позволяющий пользователям мгновенно погрузиться в процесс музыкального творчества для формирования коллективного высказывания.

Мемо Актен. Webcam Piano 2.0, 2010

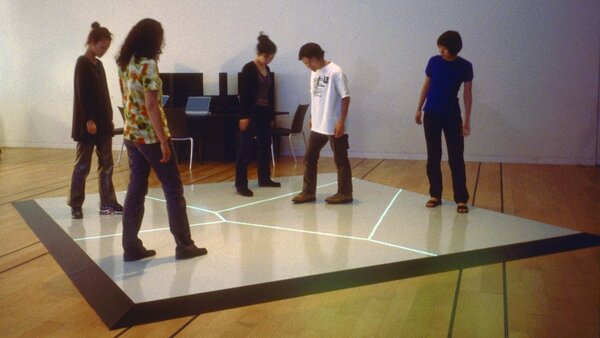

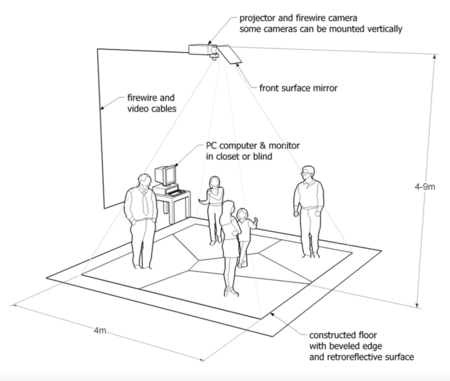

«Boundary Functions» — это интерактивная инсталляция, которая проецирует линии на пол, разделяя людей в галерее. Эти линии формируют диаграммы Вороного, которые динамически меняются в зависимости от перемещения людей. Проект подчёркивает, что личное пространство существует только в отношении к другим и меняется без нашего контроля.

Проект функционирует только при участии нескольких людей, что делает коллективное действие необходимым условием его существования. Без взаимодействия зрителей инсталляция «молчит» — линии не появляются, пространство остаётся неразмеченным.

Скотт Снибб. Boundary Functions, 1998

«Мы» через общее пространство

Этот раздел исследует, как технологии погружения стирают дистанцию между людьми, создавая новые формы коллективности — от «виртуальных хороводов» до дополненной реальности, где физическое и цифровое взаимопроникают. Здесь «мы» рождается из общего присутствия в пространстве, которое существует только пока его населяют участники.

Рафаэль Лозано-Хеммер. Pulse Room, 2006

Интерактивная инсталляция «Pulse Room» Рафаэля Лозано-Хеммера — это проект, вдохновлённый фильмом «Макарио» (1960), где биологические ритмы участников трансформируются в пульсирующий световой ландшафт. От 100 до 300 ламп накаливания, подвешенных в пространстве, мигают в такт сердцебиению зрителей, создавая динамическую «кардиограмму толпы».

«The Machine To Be Another» — это система виртуальной реальности, созданная BeAnotherLab, которая обеспечивает «иллюзию переноса тела». Она позволяет одному человеку ощутить мир глазами и телом другого, стирая границы между индивидуальным опытом.

BeAnotherLab активно сотрудничает с участниками, чтобы создать персонализированные сценарии и истории, которые они хотят пережить. Этот процесс совместного создания опыта позволяет участникам делиться своими личными историями и опытом, создавая коллективное повествование, которое выходит за рамки индивидуальных границ.

BeAnotherLab. The Machine to Be Another, 2014

Проект также включает в себя дебрифинг после VR-опыта, где участники могут обсудить свои чувства, мысли и переживания с другими. Это создает пространство для диалога и рефлексии. Участники могут делиться своими впечатлениями и учиться друг у друга.

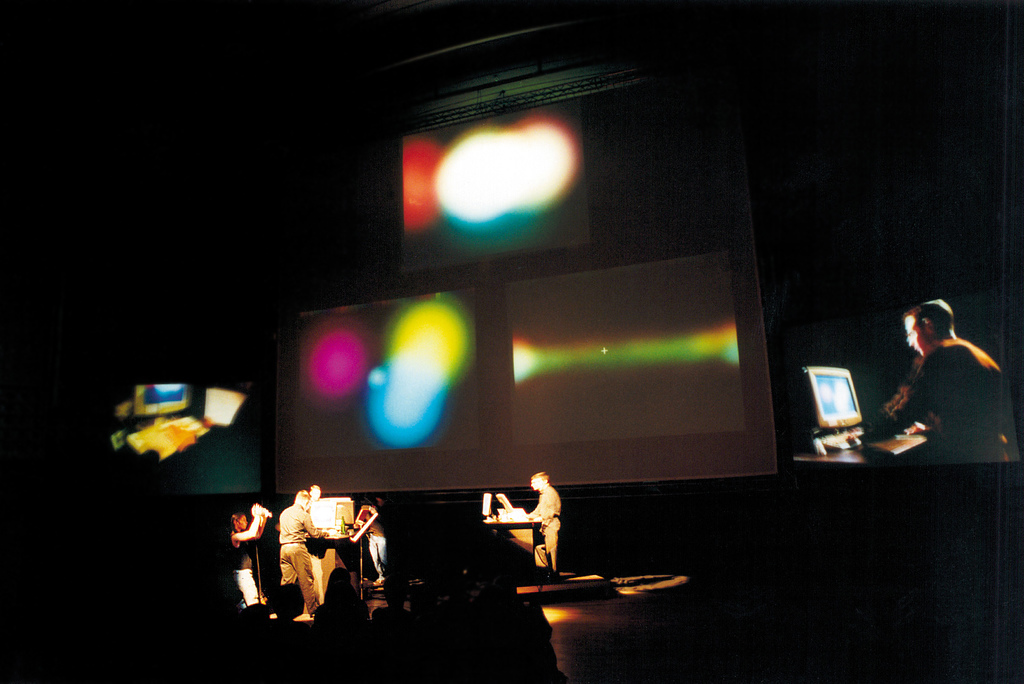

Перформанс «Scribble» Голана Левина, Грегори Шакара и Скотта Гиббонса — это исследование коллективного творчества через призму интерактивных технологий. Работа, созданная для фестиваля Ars Electronica, возрождает традиции кинетического светового искусства, но переосмысляет их в цифровой эпохе. С помощью Audiovisual Environment Suite (AVES) — набора из семи интерактивных систем — исполнители в реальном времени генерируют абстрактную анимацию и звук, превращая сцену в пространство коллективной импровизации.

Голан Левин, Грегори Шакар и Скотт Гиббонс. Scribble, 2000

«Superradiance» — это мультиэкранная видео- и звуковая инсталляция, созданная Мемо Актеном и Кэти Пейтон Хофштадтер, приглашающая зрителя расширить границы телесного восприятия, почувствовать связь с живым миром «за пределами собственной кожи». Инсталляция создает общее чувственное пространство, где индивидуальное восприятие сливается с коллективным опытом планеты. Переплетая танец, поэзию, музыку, генеративную графику и феномен «embodied simulation» с искусственным интеллектом, проект побуждает зрителя стать частью общего сознания, пронизывающего все живое.

Проект предлагает переосмыслить границы индивидуального «Я», рассматривая его как временное и изменчивое образование, состоящее из множества других живых существ: «I am a body, and I am also a multitude of smaller, living bodies. I am a body, and I am also part of a greater living body,» — повторяется в видео.

Мемо Актен и Кэти Пейтон Хофштадтер. Superradiance, 2024

«Body Remixer» — это интерактивная иммерсивная инсталляция, преобразующая человеческие тела в системы частиц. Используя Kinect, инсталляция отслеживает движения до шести человек одновременно. Зрители видят свое отражение в виртуальном зеркале, проецируемом на стены, и взаимодействуют с системой напрямую. Надевая VR-шлем, они видят окружающих в виде виртуальных частиц, лишаясь возможности идентифицировать их по внешности. Цвета частиц различаются, но в остальном все тела становятся похожими.

Превращение тела в систему частиц разрушает привычное представление о себе, подчеркивая его изменчивость и текучесть. В VR-пространстве, лишенном индивидуальных черт, акцент смещается на движения и взаимодействие с другими, что ведет к переосмыслению границ собственного «Я».

Джон Денойерс-Стюарт. Body Remixer, 2020

Заключение

Фиджитал-арт, исследующий коллективное «мы», становится инструментом художественного высказывания в цифровую эпоху, где технологии не просто фиксируют, а активно конструируют новые формы социальности. Отталкиваясь от концепции толпы Элиаса Канетти, работы современных художников переосмысляют её в контексте алгоритмических сообществ, гибридных пространств (физическое + цифровое) и интерактивных практик. Если Канетти описывал массу как физический организм, где «я» буквально растворяется в «мы», то сегодня этот процесс происходит и в цифровом формате, где все опосредованно сенсорами, иммерсивностью и нейросетями.

Тони Оурслер. Face to Face, 2012

Фиджитал-арт, на мой взгляд, может быть инструментом рефлексии о природе человечества (и толпы) в эпоху гибридных реальностей. Он раскрывает парадоксы коллективного «мы»:

- Данные объединяют, но и иногда «дробят» (как в работах Хито Штейерль и Тони Оурслера, критикующих цифровую слежку);

- Интерактивность даёт свободу, но и иногда создаёт новые зависимости (как в «Boundary Functions» и «Body Remixer», где само существование инсталляции и, следовательно, личное пространство каждого полностью зависит от присутствия и действий других людей.);

- Иммерсивность стирает границы, но и иногда усиливает изоляцию (как в проектах Тони Оурслера, где технологии распознавания лиц становятся инструментом контроля).

Однако именно в этих противоречиях рождается потенциал для диалога. Работы вроде «drawn» Захари Либермана и «The Machine to Be Another» (BeAnotherLab) напоминают: коллективное «мы» — это процесс, который можно формировать через эмпатию, творчество и критическое осознание роли технологий.

Канетти, Э. Толпа и власть / пер. с нем. Л. Г. Ионина. — Москва: АСТ, 2019. — 576 с.

Базилева И. Сетевые сообщества: утопия без обмена // Moscow Art Magazine. URL: https://moscowartmagazine.com/issue/90/article/1983 (дата обращения: 20.02.2025)

Штейерль Х. Мира слишком много — не умер ли интернет? // Spectate. URL: https://spectate.ru/hito-too-much-world/ (дата обращения: 01.03.2025)