«Комитас у каждого свой». Образ Комитаса в армянской живописи

РУБРИКАТОР

— концепция

— основная часть: 1. комитас народный — 30-е и 40-е годы 2. комитас монументальный — 50-е годы 3. комитас мифический — 60-е годы 4. комитас светящийся — 70-е и 80-е годы 5. комитас тоскующий — 90-е годы

— заключение

концепция

Комитас — одна из центральных фигур армянского мира. Это человек, сохранивший значительную часть армянского музыкального наследия и сильно повлиявший на армянскую культуру в целом. Его судьба печальна — как и судьба большинства армян, живших на территории Османской империи в начале 20-го века. И тем ярче светит его звезда для армян, живущих сегодня.

Считается, что когда-то Комитас своей деятельностью по увековечиванию народной песни объединил Армению крестьянскую, деревенскую и Армению аристократическую, городскую. И тем самым укрепил характерное для армян стремление к своей культуре и корням среди интеллигенции. Именно благодаря Комитасу об армянской музыке услышали за пределами Армении — в Париже, а затем и в остальном мире.

А в настоящее время в каждом уголке нашей планеты есть своя армянская община, большая ли, маленькая ли. И везде находятся армяне, готовые разносить свою культуру по всему земному шару, подобно тому, как этим занимался Комитас.

Комитас с хором «Гусан» в саду зимнего театра «Пити Шан», Константинополь, 1913

Я выбрала эту тему для исследования потому, что меня интересует, каким изображали Комитаса портретисты разных десятилетий. Годы идут, меняются даже названия страны, происходят войны и конфликты, а образ Комитаса неизменно находит своё место в армянском искусстве.

В этом исследовании я хочу ответить на несколько вопросов: каким пишут Комитаса разные художники? Почему образ Комитаса трактуется по-разному в зависимости от года написания? Как это связано с происходящим тогда в стране?

Комитас Вардапет в семинарии Геворкян, Вагаршапат, 1900

Моя гипотеза заключается в том, что образ Комитаса тесно связан с образом самой Армении в общественном сознании. Когда Армения развивается и восстанавливается — Комитас изображается вдохновлённым и в «потоке» с музыкой и природой. Когда Армения страдает и слабеет — Комитас на картинах теряет цвета и всё чаще изображается сходящим с ума от горя, болеющим после событий 1915 года. Когда Армения обращается к религии в поиске стабильности — Комитас принимает облик святого. В своём исследовании я нахожу примеры и подтверждаю эту мысль.

Исследование я структурировала по принципу коннотации, с которой изображали Комитаса на полотнах. Затем я заметила, что чаще всего настроения картин одних и тех же десятилетий совпадали или были схожи. Поэтому главы одновременно и про тематику картин, и про годы их написания.

Комитас и Фанос Терлемезян

Я использую картины, написанные уже после смерти Комитаса. Картины современников, скорее отражают личность и характер Комитаса, таким образом, как их видели сами художники, часто знакомые с ним лично или вовсе его друзья, как Фанос Терлемезян и Егише Тадевосян. А мне хотелось бы исследовать, так сказать, наследие Комитаса — то, как его воспринимают и оценивают люди спустя года и десятилетия.

комитас народный — 30-е и 40-е годы

Считается, что картины 1930-х и 1940-х годов положили начало традиции разного изображения Комитаса разными художниками. Однако стоит отметить, что многие работы этих и последующих лет следовали «линиям» двух художников — Егише Тадевосяна и Фаноса Терлемезяна. Они ещё при жизни Комитаса, будучи его друзьями и спутниками, начали писать картины с одинаковым названием — «Музыковед Комитас». Терлемезян дописал картинку в 1913 году, за два года до трагедии, а Тадевосян в 1935 году, уже в год смерти Комитаса.

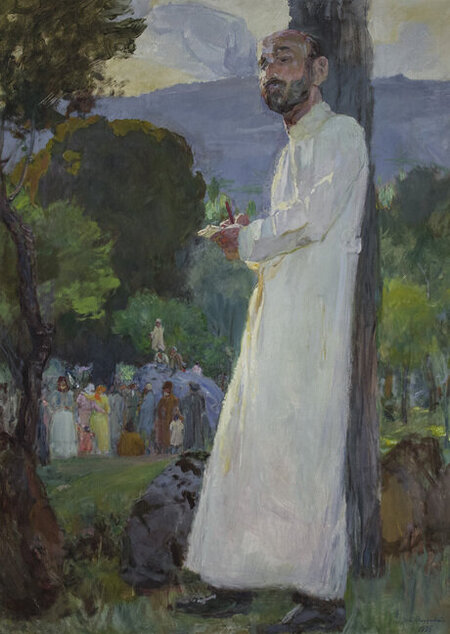

Егише Тадевосян. «Музыковед Комитас», 1935 // Фанос Терлемезян. «Музыковед Комитас», 1913

Картина Тадевосяна показывает Комитаса в крестьянском окружении, одухотворённого, в белых одеждах. Картина же Терлемезяна отсылает к ашугской культуре (ашуг — народный певец-поэт, этакий бард): тут и кувшин с красным вином, и инструмент — саз, и ковёр, на котором и сидит Комитас.

В дальнейшем, особенно в 60-70-х годах, армянские художники писали портреты Комитаса, опираясь на одну из картин как на референс, и чаще всего это был портрет кисти Тадевосяна. А среди художников 30-40-х мне хочется выделить работы Веик Тер-Григорян, Оганеса Зардаряна и Ерванда Кочара.

Веик Тер-Григорян. «Песня Саят-Новы», 1947 // «Портрет Саят-Новы», 1962

Веик Тер-Григорян была знаменита портретами другого великого музыкального деятеля Армении — Саят-Новы. Интересно, что Саят-Нова как раз был ашугом в средние века. И, конечно, такая художественная сосредоточенность на средневековом романтическом поэте повлияла на восприятие портретов Комитаса кисти этой художницы. Поэтому мне кажется, что Тер-Григорян склонялась в сторону Терлемезяновских канонов.

Веик Тер-Григорян. «Комитас за собиранием народных песен» // «Комитас», 1946

В частности первый портрет напоминает по стилистике средневековые армянские миниатюры. Ещё эта картина необычна тем, что здесь Комитас не в отдалении от толпы, слушает и записывает. Здесь его встречают как дорогого гостя, уже знаменитого и важного человека.

Далее мы увидим, что Тер-Григорян чуть ли не единственная изобразила Комитаса среди людей, не сосредоточенного на музыке и вдохновении.

Оганеса Зардаряна можно назвать одним из самых «плодовитых» на портреты Комитаса художников тех лет. За четыре года он написал три полноценных портрета. И на примере первого и последнего портретов виднее всего, как развился образ Комитаса в его творчестве.

Оганес Зардарян. «Комитас в Эчмиадзине», 1947 // «Комитас», 1951

Если на первой картине Комитас выглядит благородно и сдержанно, ещё чуть-чуть и напыщенно, то на второй образ Комитаса наполнен мыслями, отнюдь не беспечными. На обоих портретах изображён рояль, но на втором написан настоящий рояль Комитаса, — настолько Зардарян хотел соблюсти историчность — и этот рояль, инструмент считывается как дань уважения канонам Терлемезяна.

Также важно отметить, что на первом портрете Комитас изображён в своей церковной одежде — белом подряснике и накинутой рясе. Тем не менее, эта церковность не считывается, что можно объяснить напряжённым отношением к вере во времена СССР. На втором же портрете Комитас одет в халат, уже не имеющий связи с религией, но отдалённо напоминающий восточные ковры.

Интересно и то, что на первой картине Комитас как бы находится на возвышении (что, вообще-то, невозможно в Эчмиадзине — это равнинная местность), а на второй — горы, которые видно из окна, явно выше. Горы это один из символов Армении, и это добавляет к армянскому чувству зрителя, но ненавязчиво и неоднозначно.

Оганес Зардарян. «Комитас за работой», 1948

На картине же, что была между ними образ Комитаса будто в переходной стадии — на нём уже халат, а не ряса; окно исчезло, вместо него часть панно Егише Тадевосяна «Джан-голюм», отсылающего к одноимённой народной песне; сам Комитас выглядит вдохновлённым, он работает. И рояль всё ещё тут, но теперь Комитас с ним взаимодействует. Из-за всего этого картина ещё больше пересекается с картиной Фаноса Терлемезяна.

Интересно, что с годами название картин растеряло свою точность в описании места и действия, как и сами картины, и превратилось в собирательный образ Комитаса.

Но влияние СССР наложило свой отпечаток. Обычно «церковная» часть жизни Комитаса смазана или вовсе скрыта. И чаще всего на картинах художники показывали скорее Комитаса-музыковеда, чем Комитаса-фольклориста. Так произошло из-за того, что во времена СССР любое склонение к национализации, в том числе и искусства, считалось неприемлемым и каралось.

(Хотя стоит отметить, что Веик Тер-Григорян умудрялась сочетать советские, коммунистические сюжеты работ с традиционной стилистикой и национальными мотивами. Но это в меньшей степени касается её портретов Комитаса)

Если обобщать, то можно сказать, что Комитас 30-х и 40-х годов на портретах вдохновлённый — он среди народа, наблюдает за ним или продолжает свою работу поэтом, ашугом, музыкантом. Это Комитас народный — собиратель песен.

комитас монументальный — 50-е годы

Картины 50-х годов с первого взгляда сильно похожи на картину Фаноса Терлемезяна: рояль, ковры, на картине Саркиса Мурадяна даже есть саз. Но приглядевшись, можно понять, что Комитас 50-х — статуя, непоколебимая и устойчивая, он всегда будто позирует.

Картина Саркиса Мурадяна полна спокойствия, несмотря на сюжет и название, говорящие о начале Геноцида армян. Комитас не отрывается от клавиш, как настоящий музыкант, обернувшись к жандармам. И всё окружение подчёркнуто национальное, в глаза бросается саз — тот же армянский инструмент, что изобразил на своей работе Терлемезян.

Саркис Мурадян. «Последняя ночь. Комитас», 1956

Образ Комитаса на картине Симона Галстяна проникнут пафосом, величием. Тут Комитас и вовсе не обращает внимания на жандармов, прижимает к груди растерзанные записи с одухотворённым выражением лица. Вокруг него раскиданы ещё такие же потрёпанные бумаги, книги, упавшая картина с Араратом и перевёрнутый стул. Картину с Араратом можно назвать символом: рама разбита, но сама картина нет — так и армяне тех лет страдали, но стояли, как статуи.

Симон Галстян. «А народ будет петь»

Тут я снова упомяну картину Оганеса Зардаряна «Комитас». В окружении картин Мурадяна и Галстяна она играет иными красками: тяжелее становятся предполагаемые мысли Комитаса, более стойкой воспринимается его поза. Все эти три картины складываются в одну историю о том, что произошло в весенний день 1915 года в доме Комитаса.

Эти картины также связывает разговор со зрителем о Геноциде: эта тема была в каком-то смысле табуирована, о таком не принято было говорить в советской Армении. Но художникам, как мне кажется, хотелось, чтобы армяне воспряли духом и снова встали статуями, неподвижными и несгобленными. Поэтому и «пошли на риск» — и приоткрыли будущим творцам новые двери.

комитас мифический — 60-е годы

Мифичность образа Комитаса, проявившаяся на полотнах в 60-е и 70-е годы, на мой взгляд, заключалась в двух вещах. Во-первых, в оживлении легенд, связанных с ним. Во-вторых, в самой мифизации образа Комитаса, сплетении его воедино с крестьянами, чьи песни он увековечил.

К портретам первого толка относятся работы Геворга «Джиотто» Григоряна. На первом портрете Комитас похож на святого с иконы, но это ощущение крайне слабо из-за стилистики, в которой работал Григорян, да и времена пока не подходящие. На втором же всё интереснее: это похороны Комитаса, а склонившийся над ним мужчина — поэт Егише Чаренц.

Геворг «Джиотто» Григорян. «Комитас» // Геворг «Джиотто» Григорян. «Чаренц и Комитас», 1974

Эта картина отсылает к легенде (возможно, это произошло на самом деле, но многие вещи о Чаренце до сих пор покрыты туманом из-за отношения к нему власти в те годы) о том, что Чаренц, придя на похороны Комитаса и услышав, что композитора отпевают «Аве Марией», сказал следующее: «Остановитесь, как вам не стыдно! Комитас умер! Нужно петь Комитаса! А вы, вы что вы поете?!». Затем хор замолк, Чаренц поцеловал Комитаса и ушёл.

Ко второму типу я бы отнесла портрет Комитаса кисти Людвига Берберяна. На нём Комитас изображён играющим на невидимом дудуке — армянском духовом инструменте. За ним изображены крестьяне, чью мелодию он обессмертил. Интересно, что крестьяне одновременно находятся и за Комитасом, и перед ним — символ того, что Комитас проводник между миром и созидательностью этих людей.

Людвиг Берберян. «Сердце моё подобно…», 1960-е

Немного особняком, сочетая в себе обе вещи, стоят иллюстрации Григора Ханджяна к поэме Паруйра Севака «Несмолкаемая колокольня». Эта поэма повествует о Геноциде армян через историю жизни Комитаса. Как я писала ранее, до 1965 года тема Геноцида в советской Армении поднималась редко, считалась опасной. Поэтому перспективы у произведения Севака были нерадостные. Однако за иллюстрирование поэмы взялся уважаемый в обществе Григор Ханджян, потому она и увидела свет.

На иллюстрациях ниже Комитас показан в процессе работы, собирания песен. Он слушает поющих девушек, прислонившись к дереву, к стене, находясь в отдалении от них. Комитас всегда стоит отдельно, он наблюдает извне, запечатлевает. Поэтому создаётся ощущение, что он — высшее существо. Человечное, заинтересованное, вдохновлённое — но высшее.

Григор Ханджян. Иллюстрации к поэме Паруйра Севака «Несмолкаемая колокольня», 1963-1965

На этих иллюстрациях Комитас ещё более одинок. Первая работа — изображение отчаяния. Он мечется в бессилии, боли. Девушки, что лежат на земле, уже не дыша, и девушки, что до этого пели на природе — одни и те же. Это иллюстрация к легенде о том, что Комитас во время Геноцида видел те же деревни, где слушал песни и видел народ, пустыми и разграбленными. Можно заметить, что иллюстрации Ханджяна с каждым разом становятся всё темнее, всё отчаянее.

Григор Ханджян. Иллюстрации к поэме Паруйра Севака «Несмолкаемая колокольня», 1963-1965

Говорить о Геноциде стало легче. От этого многие картины потемнели, уже не стесняясь, не полунамёками говоря о том, что пережил народ через образ Комитаса. Оттого он и приобрел оттенок легенды, мифа.

комитас светящийся — 70-е и 80-е годы

На самом деле, среди портретов Комитаса 1940-х годов был ещё один, который художники брали за референс, но уже значительно позже. Это картина Ерванда Кочара. У неё есть флёр религиозности, иконности. Поэтому часто её элементы стали использоваться только в 70-е и 80-е годы. Главный элемент картины — свет, будто исходящий из Комитаса, обрамляющий его фигуру.

Ерванд Кочар. «Комитас», 1948

На картине Ваана Хореняна Комитас освещён сбоку — возможно, это костёр. Позади него ещё один мотив с картины Кочара — капитель, камень, которого касается Комитас. Тут это, скорее всего, руины города Ани.

Ваан Хоренян. «Комитас», 1969 // Валентин Подпомогов. «Комитас»

Картина Валентина Подпомогова же отличается необычным решением: источник света это сам Комитас, его сердце. Работа итак похожа на икону и по стилистике, и по образам, но светящееся сердце добавляет ещё большего смысла, будто Комитас один из святых.

Смелой по решениям можно назвать картину Гарника Смбатяна. На ней образ Комитаса считывается ангельским из-за волн-крыльев позади, раскинутые руки приближаются к позе Христа, напоминают крест. И снова свет, исходящий от Комитаса и освещающий храмы внизу, покосившиеся, но не разрушенные. В своей статье Наринэ Эйрамджянц вовсе пишет: «Вот и „Крунк“ Гарника Смбатяна — это распятие и воскрешение Комитаса»

Гарник Смбатян. «Крунк, Антуни», 1969

Вместо света используют мотив цветения Жорж Акопян и Закар Хачатрян. На первой работе цветы отчётливо напоминают пламя, тоже исходящее от фигуры Комитаса, яркое и цветастое.

На второй цветы заполняют весь холст, всё пространство, их уже тяжелее прочитать как свет или огонь, но ощущение считывается. К религиозному посылу ещё и подходит крест на груди Комитаса, единственное более или менее тёплое по цвету пятно на картине.

Жорж Акопян. «Комитас» // Закар Хачатрян. «Комитас», 1973

Самая прямолинейная и понятная картина авторства Салери Кристин. У Комитаса над головой буквально нимб, как у святого или ангела. И вся картина выглядит иконой, приглушённой по цветам и с золотой деталью.

Салери Кристин. «Комитас»

В эти годы художники часто стали обращаться к религиозной составляющей жизни Комитаса, порой буквально канонизируя его, приравнивая к ангелу или святому. Мне кажется, что это связано с прекращением религиозных гонений, возвращением темы религии в искусство и сильной привязанностью армян к их вере.

комитас тоскующий — 90-е годы

Картин армянских художников 90-х годов сохранилось не так много, как хотелось бы. А портретов Комитаса стало и того меньше.

Генри Сиравян много писал Комитаса, в особенности он любил именно этот образ, взятый с фотографии: улыбающийся Комитас, приложивший руку к лицу. На этой картине художник обращается к церковности, но цвета на работе тёмные, вместо золотого на фоне — грязный жёлтый. Всё темнеет, но Комитас так же улыбается, наблюдая за смотрящим на картину.

Генри Сиравян. «Комитас Вардапет», 1990

Диптих Карапета Геокчаняна, посвящённый Комитасу, весь выполнен в серых и тёмных цветах. Сам Комитас выглядит печальным, даже страдающим, переживающим не лучшие времена. Однако на обеих створках присутствует цветущее дерево — надежда, ещё не погибшая.

Карапет «Герас» Геокчанян, диптих «Комитас», 1995-1996

Все картины объединяет тревожное настроение, ощущение темноты, окружающей со всех сторон. Мне кажется, это ощущение связано с происходящим тогда в стране: СССР распался, случилась первая Арцахская война, Армения, зависящая от России, тоже терпела экономический кризис. Мир казался шатким и непонятным. Оттого и Комитас на картинах даже если и улыбался, то пытаясь поддержать надежду и веру. Но большей частью образ Комитаса был отражением растерзанной и уставшей страны.

заключение

Говорят, что каждый армянский портретист рано или поздно пишет портрет Комитаса. И у каждого Комитас свой — одухотворённый, непоколебимый, горюющий, улыбающийся. Но всегда — продолжающий жить, как и Армения, которая стойко переносит все испытания. И для сегодняшнего поколения армян Комитас это символ надежды и борьбы, символ великого прошлого, о котором нельзя забывать.

Комитас // Википедия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81) // Дата обращения 08.05.2024

Портреты Комитаса // Армянский музей Москвы и культуры наций (https://www.armmuseum.ru/news-blog/2018/6/25/--2) // Дата обращения 08.05.2024

Комитас: десятки лет в изоляции. Трагическая судьба выдающегося композитора // Армянский музей Москвы и культуры наций (https://www.armmuseum.ru/news-blog/komitas-final-years) // Дата обращения 08.05.2024

Начинаю публиковать мое исследование портретов Комитаса // LiveJournal (https://narine13e.livejournal.com/221338.html) // Дата обращения 10.05.2024

Портреты Комитаса. Традиция Тадевосяна // LiveJournal (https://narine13e.livejournal.com/221632.html) // Дата обращения 10.05.2024

Портреты Комитаса. Терлемезяновская линия // LiveJournal (https://narine13e.livejournal.com/222119.html) // Дата обращения 10.05.2024

Портреты Комитаса.Традиция Ерванда Кочара. Свет, капитель // LiveJournal (https://narine13e.livejournal.com/222378.html) // Дата обращения 10.05.2024

Лекция «Как композитор стал иконой: о портретах Комитаса» // Российская Государственная Библиотека (https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/lections/o-portretax-komitasa) // Дата обращения 13.05.2024

Воплощение образа Комитаса в живописи Оганеса Зардаряна: «пусть выпал снег, но на дворе всё же весна» // Армянский музей Москвы и культуры наций (https://www.armmuseum.ru/news-blog/hovhannes-zardaryan-komitas-portrait) // Дата обращения 13.05.24

История Армении // Википедия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1922%E2%80%941991)) // Дата обращения 13.05.2024

Фотографии // Музей Комитаса (https://komitasmuseum.am/%d6%86%d5%b8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80/) // Дата обращения 09.05.2024

Портреты Комитаса // Армянский музей Москвы и культуры наций (https://www.armmuseum.ru/news-blog/2018/6/25/--2) // Дата обращения 08.05.2024

Комитас // Армянский музей Москвы и культуры наций (https://www.armmuseum.ru/new-products/8nca9kjyhy79dsywm5c64hf88pdh73) // Дата обращения 13.05.2024

Воплощение образа Комитаса в живописи Оганеса Зардаряна: «пусть выпал снег, но на дворе всё же весна» // Армянский музей Москвы и культуры наций (https://www.armmuseum.ru/news-blog/hovhannes-zardaryan-komitas-portrait) // Дата обращения 13.05.24

Веик Тер-Григорян // Армянский музей Москвы и культуры наций (https://www.armmuseum.ru/new-products/-1909-1994-1-zj7gx) // Дата обращения 13.05.2024

Иллюстрации Григора Ханджяна к поэме Паруйра Севака «Неумолкаемая колокольня» // Армянский музей Москвы и культуры наций (https://www.armmuseum.ru/news-blog/khanjyan) // Дата обращения 14.05.2024

Загадка «Джиотто» // Армянский музей Москвы и культуры наций (https://www.armmuseum.ru/news-blog/2018/12/23/-) // Дата обращения 14.05.2024

КОЛЛЕКЦИЯ / База данных // Национальная галерея Армении (http://www.gallery.am/ru/database) // Дата обращения 14.05.2024